Ⅳ. 오색역과 소동라령의 관계

페이지 정보

본문

1. 오색역의 역할

역(驛)은 역관(驛館)·역참(驛站)·우역(郵驛) 등 다양한 이름으로 불렸는데 찰방(察 訪)의 역무(驛務)는 주로 중앙과 지방관아 사이의 공문서를 전달하고 관수물자를 운 송하며 사신 왕래에 따른 숙박 편의를 제공하는 한편 교통로 상의 지위를 이용하여 정보를 수집하여 보고하였다. 이중 역로(驛路)의 역할 중 가장 중요한 것은 관수물자의 운송이었다.

앞에서 살펴본 바와 같이 소동라령을 실사한바, 500년이 지난 지금도 곳곳에 도로 폭이 2m 넘는 곳이 온전히 보존되어 있었다. 물자를 수송하기 위해서는 도로의 경사도(傾斜度)와 노폭(路幅), 노면 상태가 매우 중요하다.

소동라령 입구에서 정상을 넘어 기린현 진동리 현 점봉산산림생태관리센터까지는 약 12km의 거리로 영의 길이만 30리다. 이 긴 거리를 왜 역로(驛路)로 지정했을까?

태백산맥의 오색 준령 일대는 고도가 1,000m 내외로 짧은 거리를 택하여 영을 넘 으면 급경사로 우마차를 운영할 수가 없기에 긴 거리의 산길을 만들지 않을 수 없었 으며 긴 거리의 산길인 까닭에 도로의 유지 보수가 어려워 역로(驛路) 운영을 포기했 다고 보아야 할 것이다.

그나마 공문서 전달이나 관원의 이동은 말을 타고 오색령이나 다른 영을 넘을 수 도 있지만 많은 양의 관수물자 이동에는 우마차가 통행해야 하기에 역로인 소동라령 을 통해서만 가능하였을 것이다.

<그림 12> 옛 오색역(五色驛) 위치의 현 관터마을

2. 소동라령과 오색역의 변화

오색역(五色驛)의 설치 시기는 정확히 알 수 없으나 그리 오래도록 유지 되지는 않 은 것으로 보인다. 1462년(세조 8) 역제(驛制)를 41역도(驛道) 543속역(屬驛) 체제로 정비92)하는 과정에서 오색역(五色驛)은 상운도(祥雲道)를 구성하는 하나의 속역이 되 었다.

1477년(성종 8)에는 강릉의 진부역(珍富驛)·횡계역(橫溪驛)·대화역(大和驛)·임계 역(臨溪驛)과 양양의 오색역, 인제의 부림역(富林驛) 등이 피폐해져서 역로를 유지할 수 없게 되자, 대로(大路)93)의 예에 따라 공수위전(公須位田) 20결을 지급해 회복하게 하였다94)는 기록이 전한다.

오색역은 1493년(성종 24)에 원암역으로 이설되었기 때문에 영조 때 편찬된 여지 도서(輿地圖書) 1757년∼1765년 강원도 양양부 편에는 오색역에 관한 기록이 없고 관애(關阨)조에 ‘오색령은 부 서쪽 50리에 있고 설악의 남쪽 지맥으로 인제 경계에 접해있다. 소동라령은 부 서쪽 60리에 있으며 필여령의 남쪽 지맥으로 인제(기린) 경 계에 접해있다. 과거에 서울로 가는 도로가 있었으나 지금은 폐지하였다.’95)라는 기록 이 있다.

『여지도서(輿地圖書)』 강원도 간성군 편 역원(驛院)조에는 ‘원암역은 군 남쪽 60리 에 있으며 대마 2필, 복마 5필, 역리 11명, 노비 48명, 여종은 없다.’96)라는 기록으로 보아 성종 연간에 이전이 완료되었음을 확인할 수 있다.

여기에서 주목할 점은 오색역이 원암역으로 옮겨 갔어도 오색령은 본래의 기능을 다하며 남아있었으나 소동라령은 폐지되었다는 점이다. 즉 오색역과 소동라령은 같은 기능을 수행한 운명 공동체로 동시에 사라진 것으로 보아야 한다.

『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 권 제44 양양도호부 산천(山川)조에 소동라 령(所冬羅嶺)은 부 서쪽 60리에 있으며 겹쳐지고 포개진 산맥에 지세가 험하고 궁벽 지(窮僻地)다. 예전에는 서울로 통하는 길이 있었으나 지금은 없어졌다. 고적(古跡)조 에는 오색역(五色驛)은 부 서쪽 45리에 있었는데 지금은 없어졌다.97)는 기록이 있다.

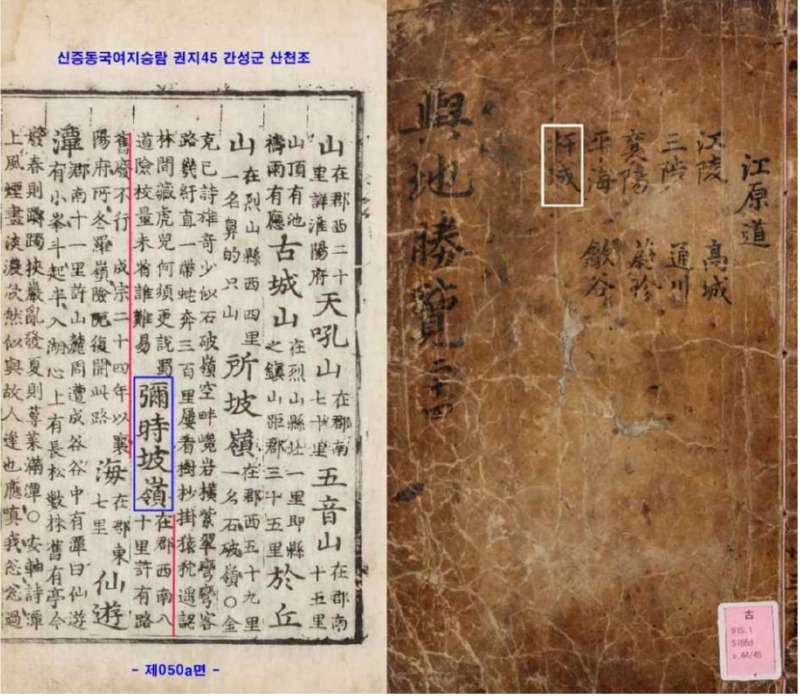

『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 권 제45 간성군 산천(山川)조에 ‘미시파령 (彌時坡嶺)은 고을 서남쪽 80리 쯤에 있다. 길이 있으나 예전에 폐지하고 다니지 않 았는데 성종(成宗) 24년에, 양양부 소동라령(所冬羅嶺)이 험하고 좁다 하여 다시 이 길을 열었다.’ 역원(驛院)조에는 ‘원암역(元岩驛) 옛터는 고을 서남쪽 63리에 있었다. 미시파령(彌時坡嶺)의 길이 열리면서 오색역(五色驛)을 철거하여 여기로 옮겼다.’ 98) 는 기록이 있다.

『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 권 제45 간성군 편 산천조에 미시파령이 왜 소동라령을 대신하고 있는지와 원암역이 왜 오색역을 대신하는지에 대한 충분한 해답 을 준다.

<그림 13> 신증동국여지승람 간성군 산천조의 미시파령

결국 성종 24년에 소동라령(所冬羅嶺)이 역로(驛路)로서 기능을 상실함에 따라 미 시파령(彌時坡嶺) 길이 열렸고 이 길을 유지 보수하던 오색역(五色驛)도 간성 원암역 (元岩驛)으로 이설되면서 이름도 바뀌었다.

이처럼 오색역은 이설된 뒤 원암역으로 불렸으며, 조선 후기까지 상운도에 속한 역으로 존속하였다. 1896년(건양 1) 1월에 대한제국 칙령 제9호 ‘각 역 찰방 및 역속 폐지에 관한 건’에 따라 폐지되었다.

그런데도 1823년에 발간된 『양주읍지(襄州邑誌)\』에는 “오색령(五色嶺)은 부(府) 서 쪽 70리에 있으며 이를 경유하여 서울로 들어간다. 이는 미시령 길에 비해 50 리나 단축되는데 영(嶺) 아래에 예전에 역(驛)이 있었으나 관터는 비어있다. 골짜기와 냇물 이 험하여 간성의 미시파령 입구인 원암(元巖)으로 역을 옮겼다. 영의 북쪽에 온천이 있는데 우윤 박필정(조선 영조 때의 인물로 양양부사와 한성부 우윤을 역임)이 이르 기를 고성 금강산의 온정 온천수에 못지않다고 하였다.”99) 라고 기록되어 있는 것은 후대 사람들에게 오색령이 오색역과 연관한 역로로서 인식되는 빌미를 제공하여 중대 한 오류를 범하게 한다.

<그림 14> 미시령 전경

성종 24년이면 1493년으로 양주읍지 발간 연대하고는 벌써 330년이나 차이가 나 다보니 소동라령(所冬羅嶺)과 오색령을 구분하지 못하고 오류를 남김으로써 인제(麟 蹄)가 오색령을 소동라령이라고 주장하는 빌미를 준 것이다.

오색령은 단 한 번도 역로(驛路)의 역할을 한 적이 없었다. 이번 기회에 이 부분은 반드시 짚어서 차후에는 실수가 빚어지지 않아야 한다.

------------------

92) 『조선왕조실록』 세조 8년 임오(1462) 8월 5일(정묘) 병조의 건의로 각도의 역ㆍ참을 파하고 역로를 정비하여 찰방 과 역승을 두다. 상운역(祥雲驛)ㆍ연창역(連蒼驛)ㆍ오색역(五色驛)ㆍ강선역(降仙驛)ㆍ인구역(麟丘驛)ㆍ청간역(淸澗 驛)ㆍ죽포역(竹泡驛)ㆍ운근역(雲根驛)ㆍ명파역(明波驛)ㆍ대강역(大江驛)ㆍ고잠역(高岑驛)ㆍ양잔역(養珍驛)ㆍ조진역 (朝珍驛)ㆍ등로역(登路驛)ㆍ거풍역(巨豐驛)ㆍ정덕역(貞德驛) 이상 16역은 상운도 역승(祥雲道驛丞)으로 일컬을 것. 찰방은 예전대로 하소서.” 하니, 그대로 따랐다.

93) 조선 정부는 서울을 중심으로 전국을 연결할 수 있는 큰 도로망을 개설하였다. 증보문헌비고에는 이 도로가 전 국에 9개 노선으로 기록되어 있고, 대동지지(大東地志)에는 10개 노선으로 기록되어 있다

94) 戶曹據量田巡察使李克增啓本啓: "江陵 珍富驛ㆍ橫溪驛ㆍ大和驛ㆍ臨溪驛、襄陽 五色驛、麟蹄 富林驛殘敝莫甚, 凡供 給必不能支, 請公須位田, 依大路例給二十結, 使之蘇復。" 從之。

95) 『여지도서(輿地圖書)』 강원도 양양부 關阨 : 五色嶺。 在府西五十里。 卽是雪嶽南枝, 接麟蹄界。...생략, 所冬羅嶺。 在 府西六十里。 卽弼如嶺南枝, 接麒麟界。 舊有路通京中, 今廢。

96) 『여지도서(輿地圖書)』 강원도 간성군 驛院 : 元巖驛。 在郡南六十里。 大馬二匹, 卜馬五匹, 吏十一名, 奴四十八名, 婢 無。

97) 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 권 제44 양양도호부 山川 : 所冬羅嶺。在府西六十里。重巒疊嶂,地勢險 阻。舊有路通京師,今廢。 古跡 : 五色驛。在府西四十五里。今廢。

98) 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 권 제45 간성군 山川 : 彌時坡嶺。在郡西南八十里許。有路舊廢不行,成宗 二十四年,以襄陽府所冬羅嶺險阨,復開此路。驛院 : 元巖驛。有舊基。在郡西南六十三里。彌時坡嶺路開,撤五色 驛,移于此。

99) 五色嶺在府西七十里由此入京則比彌坡路短五十里嶺下舊有驛基館墟移峽川之險移驛於杆城之元巖嶺之稍北有溫泉朴右 尹弼正以爲湯水之效無滅於高城井云.

-

- 이전글

- Ⅲ. 현재 지명과 비교 및 실사

- 25.02.03

-

- 다음글

- Ⅴ. 맺음말

- 25.02.03