다. 원통암의 사액(賜額)과 명주사가 어향각(御香閣)을 지은 사유

페이지 정보

본문

1928년 한용운 선사께서 조사하여 기록한 명주사의 건물 현황에는 9간이나 되는 큰 규모의 어향각(御香 閣)이 있다.

어향각(御香閣)이 사찰에 존재하려면‘금강산 신계사’처럼 왕실과의 관계에서 왕실의 복(福)을 빌기 위한 원 당(願堂)이 되고 절의 살림을 위한 왕실 지원금인 내탕금(內帑金)에 대한 기록이 있어야 하나 찾을 수가 없다.

금강산 신계사(神溪寺)의 경우는 정조가 아버지 사도세자(思悼世子)에게 효를 다하기 위해서 정조는 신계사 에 원불전과 어향각을 짓고 소원을 비는 원당(願堂)으로 삼아 사도세자의 명복을 빌었습니다. 신계사를 추복 사찰로 지정함에 따라 산림과 토지 등을 지급하였고, 용선전, 만세루, 동상실, 규정당 등을 건립하였다.60)

그러나 명주사의 경우는 1864(고종 원년)년 유월 상순, 연파당 후손 용악 보위 스님이 쓴『명주사 원통암 상량문(明珠寺 圓通庵 上樑文)』에“생각컨대 이 원통암은 사액(賜額)된 곳이기 때문이다.”61)라는 기록으로 미루어 여러 가지를 짐작해 볼수 있다.

명쾌하진 않지만 명주사의 원통암(圓通庵) 현판은 1864년 원통암 복원 이전에 이미 왕께서 친히 어필(御 筆)로 써서 내려 주었던 현판을 부착하고 있었기 때문에 어향각이 지어진 것으로 이해할 수 있게 되었다.

“또한 1866년(고종 3) 가을에 죽파(竹坡)가 쓴『원통중건소식(圓通重建小識』)에는 아아! 경신(1860)년의

맹렬한 화재로 재앙이 하늘에 닿으니 주춧돌이 깨지고 벽이 무너져 내려 이 겨내고 새롭게 할 계획도 없었다. 앞 선 성인이 돌보아주어 한 백성도 남김 없이 조세를 면해주고 관용으로 구휼하니 넓고 큰 은혜로 흡족하다. 산이 높고 바다는 깊으니 이해 여름 선사(聳岳)의 스승이신 학운(鶴雲) 대선사가 상감께서 법전 규정으로 얽어매어 넉넉히 구휼하도록 함으로써 내가 감히 힘이 없어 바로잡지 못한 것을 여론을 틈으로 밀어 넣어 마음을 합하고 헤아리도록 하여 관청의 전대를 쏟아내고 곳간을 퍼내어 중창하여 절을 깨끗하게 하였다.”62)라는 기록으로 보아서 적어도 원통암 중건과 관련하여서 임금의 크나큰 원조를 받 은 것이 확인된다.

지금 명주사에 남아있는 원통암 현판의 조성 년도가 동치원년임술수성지월(同治元年壬戌壽星之月)로 되어 있어 풀이하면 1862년 음력 8월이 된다.63)

그러기에 혹시 이 현판이 사액(賜額)받은 현판이 아닐까 생각하여 현판의 낙관(落款)과 두인(頭印)을 세밀 하게 살펴본 결과 두인“겸재(謙齋)”64)는 정선(鄭敾)이 쓰던 호(號)와 같으니“겸손함”을 강조한 것으로 보이 며, 낙관은 사문용악(沙門聳岳)으로 용악당(聳岳堂) 대선사께서 쓰신 작품으로 확인이 되었다. 이로서 용악 당 대선사께서는 1862년 음력 8월에 원통암 현판을 썼으며, 1864년 6월 상순에 원통암 상량문을 직접 쓰 신것으로 확인이 되었다.

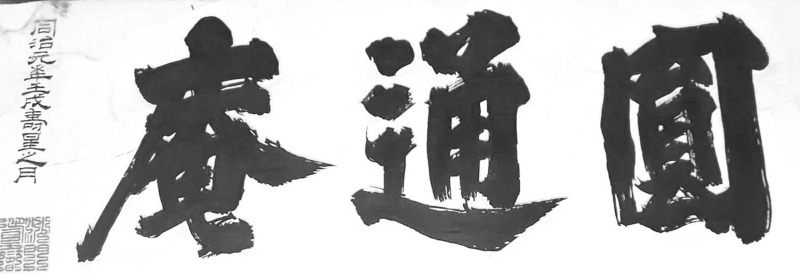

〈그림 16〉원통암 편액

-----------------

60) [출처] 북한 속 문화유산 파헤치기 - 신계사|작성자 대한민국 통일부

61) 明珠寺 圓通庵 上樑文 : … 중략 惟玆圓通招提之境

62) 圓通重建小識 : 噫庚申烈火 天之災也 廢礎敗壁 無計克新 上聖眷顧 不遺一民 蠲鴻恩普洽 嶽高海深 是年夏 師之師大禪師鶴雲 以爲 上有

恤搆之典 余敢不力 乃排郤群咻 與心爲謀 傾槖倒箱 重創淨藍

63) 襄陽 地域의 傳統寺刹 2022년 12월 양양문화원부설 향토사연구소 71쪽

64)‘겸재(謙齋)’라는 호는『주역(周易)』의 15번째 괘인‘겸괘(謙卦)’의 구절에서 그 뜻을 취한 것으로 이 겸괘에서는‘겸(謙)’이라는 글자는 “겸형 군자유종(謙亨 君子有終).”이다. 해석하자면“겸손함은 형통하게 하니 군자가 끝을 둘 곳이다”라는 뜻이다.

-

- 이전글

- 나. 원통암중건기(圓通庵重建記)

- 25.01.24

-

- 다음글

- 2) 청련암(靑蓮庵)과 운문암(雲門庵)

- 25.01.24