2월 : 우리 생활과 함께한 소나무

페이지 정보

본문

소나무는 소나무과에 속하는 상록교목(常綠喬木)이다. 우리나라 수종 중 가장 넓은 분포면적을 가지며 개체 수도 가장 많다. 소나무는 건조하거나 척박한 토양에서도 잘 견디며 화강암 지대의 고 산에서도 잘 자란다. 건축재, 가구재, 생활용품, 관재(棺材), 선박 재료로 다양하고도 폭넓게 이용 되었다. 거대하게 자란 노목(老木)은 웅장하고 위엄이 있으며, 눈·서리 이겨내는 푸른 기상은 곧은 절개와 굳건한 의지를 상징하는 것으로 시문(詩文)에 곧잘 등장한다. 우리 민족은 소나무문화권에 서 살아왔다고 해도 될 정도로 우리 생활에 큰 영향을 끼쳐온 나무로 뿌리에서는 양양의 특산물인 송이가 생산되고 죽은 뿌리에서는 신비의 영약인 복령(茯苓)을 캐낸다.

얼마 전까지만 해도 마을 어귀마다 신목(神木)인 서낭〔城隍〕나무가 있었는데 대부분이 오래된 소나무였다. 양양에서 전국적으로 알려진 소나무로는 하조대 정자 앞의 솟아있는 일명 애국송(愛 國松)이다. TV에서 애국가를 연주할 때 비춰주던 곳이었다. 또한 손양면 상운리 263번지의 소나무 는 수령이 260년으로 2010년 우리군 최고의 나무로 선정되기도 하였다. 소나무의 이름은 그 쓰임 새만큼이나 불리는 이름도 다양한데 그 이름을 살펴보면 다음과 같다.

▶ 소나무와 소나무의 이칭(異稱)

명칭 / 유래

소나무(松) / 나무중에 우두머리란 뜻인 수리에서 시작되어,이후⇒술⇒솔로 변형되었음. 松자는 나 무(木)의 공작(公)을 뜻한다고 함.

관음송(觀音松) / 낙산사를 찾아오는 원효대사의 설화에서 유래

금강송(金剛松) / 백두대간의 눈비를 견뎌내어서 매우 단단하고 귀하다 는 뜻

황장목(黃腸木) / 임금님의 관(棺)을 짜는데 쓰던 황금빛의 질좋은 소나무

적송(赤松) / 일제강점기때 소나무껍질이 붉다하여 붙여진 이름

홍송(紅松) / 원래 잣나무를 뜻하나 소나무를 적송이라 부르며 홍송으로도 부름

육송(陸松) / 조선소나무로 불리며 내륙에서 자람을 뜻함.

여송(女松) / 여인의자태처럼우아하고부드럽게보인다는뜻

곰솔〔黑松〕 / 껍질이 곰발바닥같다하여 붙인이름. 해송을 뜻하기도 함.

반송(盤松) / 지표면으로부터 줄기가 우산살모양으로 여러가지가 발생하여 최종적으로 우산같은 모양으로되는 소나무(붉은줄기가 고유종임)

다행송(多行松) / 반송과 같으나 오래된 줄기는 흑갈색을 띠며 중국 원산임.

만지송(萬枝松) / 반송과 같다고는하나 가지가 만(萬)개나 되는 고목을 뜻함.

관솔(소깽이) / 송진이 엉긴 소나무의 가지나 옹이. 불이 잘붙어 등불대신 이용하거나 불쏘시개로 사용함.

춘양목(春陽木) / 일제강점기때 백두대간 목재가 경북 봉화군 춘양면에서 기차로 서울로 실려온 나무를 말함.고 급목재의 대명사

우리와 가장 친숙한 소나무는 아이가 태어나면 왼 새끼줄에 생솔가지를 꽂아 금줄을 쳤고, 소나무로 만든 집에서 소나 무를 때면서 살다가 죽어서는 소나무로 만든 관속에 모셔졌다.

한국의 소나무 중에서도 단연 으뜸은 금강송(金剛松)으로 균열이 적고 아름다 워서 최고급 목재로 여겨진다. 금강산에 서부터 백두대간을 따라 경상북도까지 폭 넓게 자생하고 있다. 금강(金剛)은 불경의 금강경(金剛經)에서 따온 이름으로 최고 경도(硬度)로 단단할 뿐 아니라 변하지 않 는다는 뜻으로 붙여졌다.

우리나라는 역사적으로 소나무를 중요시하여 이를 손상시키는 일을 금지해 왔으며, 특히 조선 시대에는 황장

목(黃腸木) 보호를 위하여 출입을 엄금하 는 금표(禁標)를 세워 국가가 직접 관리했 으며, 주로 자궁[梓宮:임금·왕비·왕세 자들의 유해를 모시는 관]감으로 사용 또 는 궁궐이나 관청 등을 짓거나 국가 대사 가 있을 때만 벌목했다.

정조 12년(1788)에는〈송금절목 松禁節 目〉을 만들어 소나무의 벌채를 금지시키 기도 하였다.

우리군에도 이렇게 관리하던 황장산(黃 腸山)에 연암(燕巖) 박지원(朴趾源) 부사 가 1800년 6월에 정조 임금이 승하하시 자 황장목(黃腸木)을 베기 위한 진영(鎭 營)이 설치하였다는 기록이 있다. 우리군 에서 일반목재가 아닌 황장목을 징발한 것은 당시의 도로 사정상 원목보다는 판 재(板材)로 가공하면 백두대간을 넘어가 기가 쉬웠기 때문일 것이다.

기후 변화의 스트레스로 소나무 군락지가 무너지고 있다. 소나무의 보존은 우리문화를 지키는 것이다. 지구 의 온도 보존 대책이 시급한 이유이다.

금강송 군락지

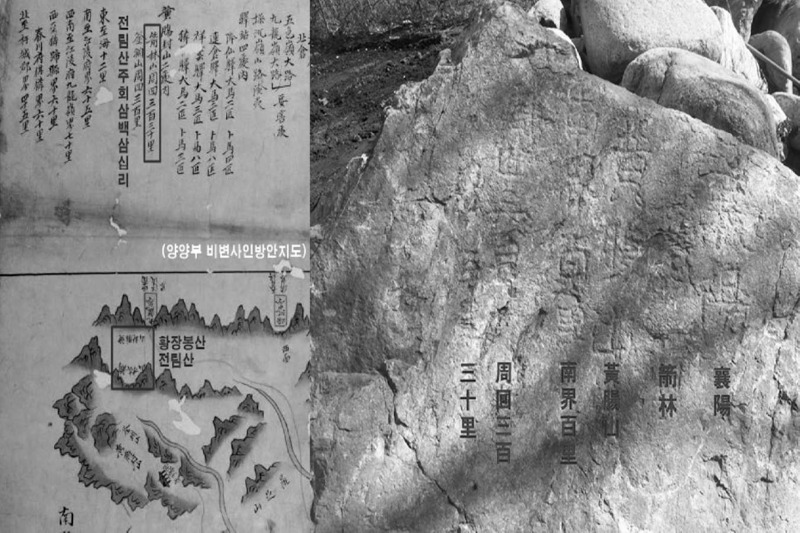

비변사인방안지도, 양양 전림 황장산 표기 금표

사진설명 : (좌) 18세기 초중엽에 제작한 양양 비변사인방안 지도인데“전림산 주회3백3십리”로 기록되어있고, (우)“양양 전림 황장산 남계100리 주회300 백30리”라고 표기되어있는데 비변사방안지도와 일치하며,“남계100리”의 위치 는 현재 홍천군 내면 명개리로 당시 양양관아에서부터의 거리가 100리이며, “주회330리”는 지도상의 위치가 구룡령 부근으로 황장산의 범위인 그 둘레가 330리라는 의미이다. 이 표지석이 세워진 위치는 1973년 7월 1일 양양군 서면 (명개리)에서 홍천군 내면으로 편입되었다.

-

- 이전글

- 1월 : 낙산사 관음송(觀音松) 이야기

- 25.01.22

-

- 다음글

- 3월 : 「양양팔경가」를 아시나요.

- 25.01.22