1월 : 낙산사 관음송(觀音松) 이야기

페이지 정보

본문

우리 민족이 늘 땔감과 건축재료로 애용하던 소나무의 명칭은 너무도 많다. 그중에서 관음송(觀 音松)이라는 이름은 낙산사와 연관이 깊다.

관세음보살은 중생을 제도할 때 도움을 받는 사람의 근기(根基)에 맞추어 32응신(應身)으로 모습 을 바꾸어 나타나기 때문에 관세음보살을 만나면서 벌어지는 이야기를 영험담(靈驗談)이라 한다.

삼국유사(三國遺事) 권3 제4 탑상(塔像) 편에 원효대사가 관세음보살의 진용(眞容)을 보기 위하 여 낙산사를 방문하는 과정에서 관음송이 탄생하게 된다.

당나라 유학길에 함께 오를 만큼 두터운 우정을 나누던 도반(道伴) 의상(義相)이 관 세음보살을 친견했다는 소문을 들은 원효 (元曉)가 의상에게 뒤질세라 관세음보살을 직접 뵙기 위하여 낙산사로 향한다.

경주에서 동해의 푸른 바다를 옆에 끼고 의욕에 넘쳐 오랫동안 걸어서 낙산사 근처에 도착하면서 이야기가 시작된다.

원효가 낙산사 교외(郊外)에 이르렀을 때 논 가운데서 흰옷을 입은 여인이 벼를 베고 있었다. 그래서 장난기가 발동한 원효는 희롱삼아“벼를 좀 달라”고 했더니 여인도 장난삼아 “벼가 흉작이다”고 대답하였다. 원효는 멋쩍고 섭섭한 마음에 아무말도 못하고 길을 재촉하여 낙산 사 입구의 다리 밑에 이르니 다른 여인이 월수백(月水帛 : 생리대)을 빨고 있었다. 목이 마른 원효 는 본인이 물을 떠서 먹어도 될 텐데도 굳이 여인에게로 다가가서“마실 물 좀 주시구려”라고 했다. 이 여인도 원효에게 눈빛 한번 안주고 월수백을 빨던 더러운 물을 떠서 주는 것이 아닌가? 원효가 어두운 표정으로 그 물을 쏟아버리고 깨끗한 물을 다시 떠서 마시고는‘고약한 여인네 같으니’라고 하면서 혼자 중얼거렸다. 때마침 들판 가운데에 서 있는 소나무 위에서 파랑새가 이 광경을 모두 지 켜보고는“제호(醍苓)1)를 마다한 화상이여”하고는 홀연히 숨어버리고 나타나지 않았다.

원효는 깜짝 놀랐다. 파랑새가 사람의 말을 하는 것도 놀라운데 더군다나 제호도 못 찾아 먹는 어리석은 화상 으로 놀리다니. 원효가 얼른 그 나무 밑에 가보니 신발 한 짝만 놓여 있었다. 이상히 여기며 절에 도착해 보니 관세음보살상(觀世音菩薩像) 앞에도 똑같은 신발이 놓여 있었다. 그제서야 앞에서 만난 성스러운 여인들이 관 세음보살의 진신(眞身)임을 깨달으며 자괴감(自愧感)에 빠지게 되었다. 이때부터 당시 사람들은 그 소나무를 관 음송(觀音松)이라고 하였다.

이에 원효가 관음굴(觀音崛)에 들어가서 다시 관세음보살의 참모습을 보고자 하였으나 연이은 풍랑이 일어

들어가지 못하고 돌아갔다고 한다.

삼국유사 원문은 한자로 간단하게 기록되어 있으나 이해를 돕기 위해 윤색(潤色)하였다. 이런 영험담에도 불구하고 원효대사는 우리나라 최고의 승려임을 누구나 알고 있는바 오해 없길 바란다.

더욱이 놀라운 것은 파랑새가 앉았던 것으로 여기는 관음송은 고려 임춘(林椿)의 동행기(東行記)로 보아 12 세기 후반까지는 낙산사 명물로 존재하였던 것으로 보 이며 당시 수령(樹齡)이 600년은 넘었을 것으로 추정되 나 그 이후의 기록은 없다.

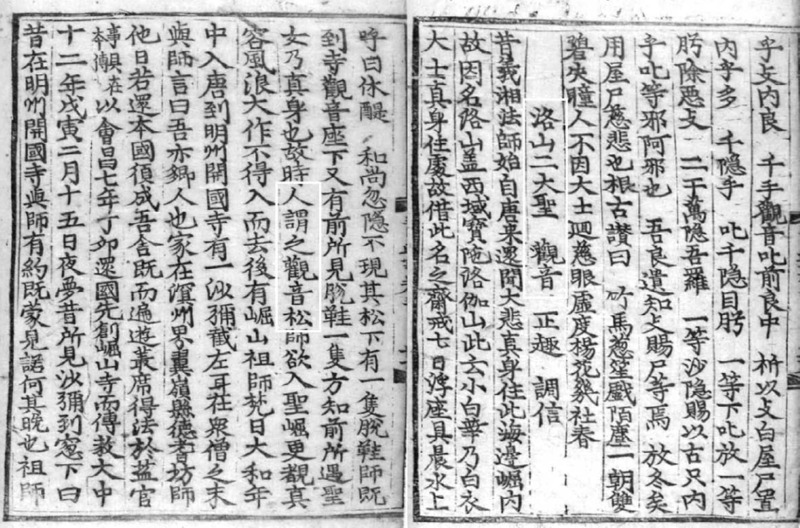

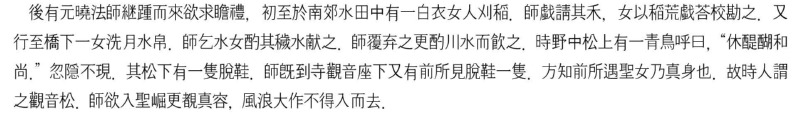

三國遺事권3塔像제4《洛山二大聖·觀音·正趣·調信》

수령 600년 된 양양의 소나무

고려시대 임춘(林椿, 1149∼1182)의 동행기(東行記)

새벽에 마을에서 들려오는 닭 소리를 듣고 떠나서 낙산 서쪽을 지나는데, 길옆에 외따로 서 있는 소나무가 있었다. 마디와 눈이 또렷하고 가지와 줄기가 구불구불하여 땅을 덮고 있는데, 그 그늘이 미친 곳이 몇 십보나 되었다. 이상하다. 소나무로서 이렇게 기괴하게 생긴 것이 세 상에 또다시 있을까. 골 안은 깊숙하고 고요하며 구름 어린 물은 흐릿하며 아마도 인간이 사는 곳이 아니요. 신선이 거주하는 곳인 듯, 높은 선비의 유적이 완연히 있었다. 나는 옛날 신라의 원효와 의상 두 법사가 신선굴 속에서 관음보살을 직접 보았다는 사실을 생각했는데, 스스로 범상한 몸과 속된 정신이라 신선을 만나지 못하고 돌아감을 탄식하였다. 남긴 사적을 물어보려 하였으나 다만 산만 길게 뻗어있고, 물만 흐르고 있음을 볼뿐, 수 백년 동안에 옛집과 남은 풍 속이 모두 없어졌다. 곧 절구 두 편을 지어 이를 그리워하였다.

三國遺事 권3 塔像 제4《洛山二大聖 觀音 正趣 調信》

----------------------

1) 제호는 우유를 거듭 정제하고 숙성시켜 만든 가장 정갈하고 순수한 상태의 유제품인데 오미 중에서 최상의 맛을 낸다고 하며 석가모니 부처께서도 오랜 고행을 마치고 제호를 마시고 기운을 되찾았다고 한다.

-

- 이전글

- 양양소식지 자료(1~12월)

- 25.01.22

-

- 다음글

- 2월 : 우리 생활과 함께한 소나무

- 25.01.22