1. 영 이름의 변화

페이지 정보

본문

단목령(檀木嶺)은 동국지도(1724∼1776) 강원도 편에서 연수파(連水坡)로 기록된 후 대부분 같은 표현을 쓰고 있다. 다만, 팔도지도(1778∼1838)에서는 고개 파(坡)가 물결 파(波)로 변하여 연수파(連水波)로 표기하였다.

광여도(1737∼1776)와 『대동지지(1861∼1866)』에서는 박달령(朴達嶺)으로 기록하고 있다. 연수령(連水嶺)으로 표기한 지도로는 여지도(1777∼1778), 좌해지도(1776~1800), 좌해여도(1838), 청구도(1834)이다. 청구요람(1863~1907년)에는 원수령(遠水嶺)으로 표기되어 연(連)자를 옮기는 가운데 실수로 원(遠)이 되지 않았나 짐작한다.

그런데 고성군 토성면과 인제군 북면을 잇는 해발 826m의 고개인 미시파령(彌時坡嶺) 즉 미시령(彌矢嶺)이 연수파(連水坡)와 비슷한 이름으로 기록되어 주의를 요한다.

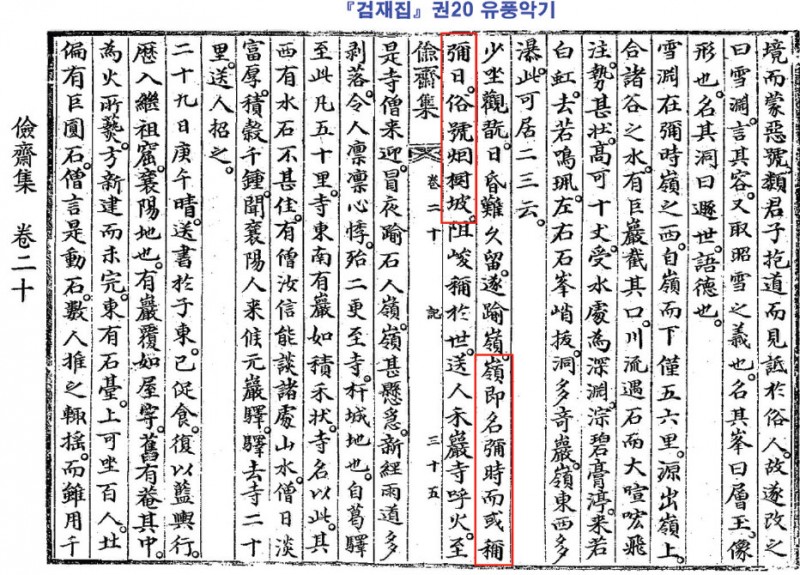

〈그림 1〉『검재집』권20「유풍악기」의 연수파

■ 미시파령(彌時坡嶺)의 이칭(異稱)

- 김유(金楺,1653~1719)는 『검재집(儉齋集)』권20 「유풍악기(游楓嶽記)」에서 “고개 를 미시(彌時) 혹은 미일(彌日)이라고 칭하고 속세에서는 연수파(烟樹坡 : 연기가 많고 나무가 많은 고개)라 부른다.”(嶺卽名彌時而或稱彌日俗號烟樹坡)고 했다.

- 이중환(1690∼1756)은 『택리지(擇里志)』 산수(山水) 편에서 연수령(延壽嶺)이란 표현을 썼다.

- 김정호(1804~1866)는 「대동여지도」와 『여도비지(輿圖備志, 1851∼1856)』, 『대동 지지(大東地志,1866)』에서 연수파령(連水坡岺)으로 표기하였는데 연수파령(連水 坡岺)을 동방문화대학원 권상호교수는“물길이 이어지는 고개”로 풀이 하였다.

미시령의 이칭 중에서 연수파와 한자로 가장 가까운 것은 김정호의 대동여지도인데 단목령은 세 글자인 연수파(連水坡)로 표기한 반면, 대동여지도에서는 네 글자인 연수파령(連水坡嶺)으로 썼다. 고개를 뜻하는 글자인 파(坡)와 영(嶺)을 한꺼번에 쓴 것은 특이하다.

영(嶺)의 이름 중 박달령이라는 이름은 전국에서 가장 흔한 이름으로 연수파(連水坡) 인근에는 박달나무 군락이 많으며 영서쪽 인제 방향 사면에 박달산(朴達山)이 있어 박달령으로 되었을 것으로 짐작된다.

또한 일제강점기인 1915년에 조선총독부가 측도(測圖)하고 1918년에 발행한 지도에는 박달령(朴達嶺)을 단목령(檀木嶺)으로 바꾸어 기록하였는데 그 후부터 현재까지 단목령이 공식적인 표기가 되었다.

〈그림 2〉「해동지도」의 박달령

-

- 이전글

- Ⅱ. 영 이름의 변화와 고문헌 속 단목령

- 25.02.11

-

- 다음글

- 2. 고문헌 속 단목령

- 25.02.11