제4장. 1990년대 정부 정책(政策)과 양양

페이지 정보

본문

1. 완전한 지방자치제 출범(出帆)

노태우 정부가 지방자치법의 시행을 머뭇거리면서, 1990년 평화민주당 김대중 총재가 지방자치제의시행을 요구하는 단식투쟁을 10월 8일부터 10월 20일까지 13일 동안 진행하였다. 단식결과 12월 6일 여야가 지방자치제 시행에 대한 최종적 합의에 도달했고, 1991년 지방선거가 시행되었다. 그러나 1992년 연두(年頭) 기자회견에서 노태우는 일방적으로 지방자치단체장 선거의 연기를 선언하였다.

1992년 12월 14대 대통령으로 김영삼이 당선되었다. 1994년 3월 4일‘단체장 선거를 포함한 이른바 제4대 지방선거를 1995년 6월 27일에 실시한다’는 내용의 지방자치법이 국회를 통과하였다. 마침내 1995년 6월 27일에 역사적인 제1회 동시 지방선거가 실시되었다. 이로써 지방의회는 제2기의 출범을 기록했고 지방자치단체장 선거는 1960년대 이후 30여 년 만에 부활 되었다.

가. 양양군(기초자치단체)의회 및 강원도(광역자치단체)의회 의원선거

1) 제1대 양양군 의회의원 선거

1991년 3월 26일 실시한 양양군의회 의원선거에서는 읍·면을 각각 1선거구로 하였다. 의원 정수는 양양읍을 2인으로 하고 5개 면은 각 1인으로 하여 총 7인을 선출하였다. 모두 20인이 출마하여 평균 2.8:1의 경쟁률을 나타냈다.

인구 33,506인 중 선거인은 21,933인(65.6%)으로 이중 남자가 10,751인(49%), 여자가 11.182인(51%)이었다. 선거인 명부에 등재된 자중 18,561(84.6%)인이 투표하여 투표율이 전국에서 가장 높았다.

양양읍에는 김남호, 이상민, 서면 신명섭, 손양면 함상순, 현북면 박상갑, 현남면 황봉률, 강현면 이상돈 후보가 당선되었다.

1991년 10월 6일 손양면 함상순의원이 지병으로 사망하여 10월 12일 보궐선거를 실시하여 고광혁후보가 당선되었다.

지방자치법 제39조 제1항의 규정에 의거 최초 집회를 자치단체의 장이 소집하게 되었다. 따라서 1991년 4월 9일 양양군수의 소집 공고에 의하여 4월 15일 역사적인군의회가 개원되었다. 4월 15일 10시에 개회된 제1회 양양군의회 임시회 제1차 본회의에서는 지방자치법 제48조의 규정에 의하여의장선거를 실시한 결과 함상순의원이 초대 군의회 의장으로 선출되었다. 부의장 은 신명섭 의원이 선출되었다.

1991년 5월 15일 제1대 양양군의회 개원

2) 강원도의회(광역자치단체) 의원선거

우리나라에서 광역의회 의원선거는 1952년 처음으로 실시되었다. 그러나 전쟁 혼란으로 인하여 전선에 인접한 서울특별시, 경기도, 강원도 및 계엄령이 선포된 일부 지역에서는 실시되지 못하였다.

1952년 5월 10일에 실시된 도의회 의원선거는 서울특별시와 경기도, 강원도는 완전 미수복 지역으로 선거지역에서 제외하고, 전라북도 남원·완주·순창 및 정읍의 4개 군은 치안 관계로 선거를 연기하여 7개 도에서만 실시되었다.

1956년 8월 13일에 실시된 도와 서울특별시의회 의원선거에서도 강원도 7개 군(철원·금화·화천· 양구·인제·고성·양양)은 수복지역임시행정조치법에 의하여 처음부터 선거지역에서 제외되었다.

1991년 6월 20일 실시된 도의원 선거는 우리 군에서는 처음 하는 광역의원 선거로 제1회이지만 강원도의 요청으로 타 시·군과 형평을 맞추기 위해 제3대 광역자치단체 도의원 선거가 되었다.

도의원 선거에서는 제1선거구(양양읍, 서면, 강현면)와 제2선거구(손양면, 현북면, 현남면)로 나누어 각 1인을 선출하였다. 제1선거구에서는 안석현 후보가 당선되었으나 선거법 위반 혐의가 확정되어 재선거 결과 김주혁 후보가 당선되었다. 제2선거구에서는 정상철 후보가 당선되었다.

나. 제1회 전국동시지방선거(全國同時地方選擧)

본격적인 지방자치 시대의 개막은 1995년 6월 27일에 치러진 제1회 전국동시지방선거이다. 30여 년 만인 1991년에 지방의회 의원선거가 부활했지만 이듬해 치르기로 되어 있던 지방자치단체장선거가 경제적, 사회적 안정을 이유로 연기되면서 지방자치는 반쪽에 머물렀다.

1993년 문민〔一般國民〕정부(金泳三, 1929년 1월 14일~2015년 11월 22일)가 출범하면서 기대했지만 여전히 미온적이었다.

1995년 지방의회의원선거가 다가오자 중론은 지방의회의원과 지방자치단체장 선거 4개를 동시에 치르는 것으로 모아졌다. 각각의 선거로 따로 뽑아 임기를 다르게 하면 지방행정의 안정성과 계속성을 해치고 책임 소재도 불분명해질 소지가 컸기 때문이다.

문제는 4년마다 시행되는 지방선거와 국회의원선거가 서로 겹치지 않게 하는 것이었다. 기나긴 협상끝에 1994년 3월 16일「지방자치법」을 개정하며 지방자치단체장 선거를 1995년 6월 30일 전에 실시하기로 하였습니다. 아울러 이때 선출될 지방의회의원과 지방자치단체장은 임기를 4년에서 3년으로 단축하였다.

전국동시지방선거는 대한민국에서 실시된 첫 번째 지방선거로 1995년 6월 27일 화요일에 시행되었다. 본 선거를 통해 광역단체장, 기초단체장 및 광역의회의원과 기초의회의원이 선출되었다.

제1회 전국 지방선거 투표

1) 제1대 양양군수(기초자치단체장) 선거

주민이 직접 투표한 양양군수 선거에서 오인택 후보가 31.4%로 치열한 접전 끝에 초대 민선군수로 당선이 되었다.

2) 제2대 양양군의회 의원선거

6개 선거구에서 양양읍 2인, 각면 1인으로 7명을 선출하였다. 양양읍 이상민, 안태현, 서면 박철수, 손양면 고용달, 현북면 최덕집, 현남면 이상원, 강현면 김성한 후보가 당선되었다.

3) 제4대 강원도(광역자치단체)의회 의원선거

제4대 강원도의회 의원선거에서 제1선거구 결과 이진호, 제2선거구에서는 정상철 후보가 당선되었다.

다. 제2회 전국동시지방선거

제2회 전국동시지방선거는 1998년 6월 4일 목요일 전국에서 실시된 지방의회의원 및 지방자치단체의 장을 뽑는 선거였다.

1) 제2대 양양군수(기초자치단체장) 선거

오인택 후보가 제1대에 이어 2대 양양군수로 당선이 되었다.

2) 제3대 양양군의회 의원선거

양양군의회 의원선거에서 양양읍 이건필, 박상형, 서면 박철수, 현북면 김돈일, 현남면 황봉률, 강현면 김주혁 후보가 당선되었다. 손양면의 고용달 후보는 단독으로 출마하여 무투표로 당선되었다.

3) 제5대 강원도(광역자치단체)의회 의원선거

제1선거구에서는 박융길 후보가 무투표로 당선되었으며, 제2선거구에서는 함종선 후보가 당선되었다.

2. 교육기관(敎育機關)의 변화

가. 속초시교육청에 통합

양양은 수복 이후 1954년 11월 17일 수복지역 임시조치법에 따라 양양군수가 교육장을 겸직하였다.

그동안 양양군 관할에 있던 속초읍이 1963년 1월 1일 속초시로 승격 독립하게 되고, 1964년 1월 1일도 단위 교육자치제 실시로 양양군교육청과 속초시교육청이 분리되었다. 1973년 1월 1일 교육법 개정으로 속초시교육청에 양양군교육청이 통합되어 현재에 이르고 있다.

나. 시설투자(양양도서관, 양양고, 양양여고)

1991년 2월 12일 양양읍 군행리 13번지에 속초교육청 산하의 양양도서관(1,264㎡)을 개관하였다.

양양양수발전소의 지원으로 1999년 6월 22일 양양고등학교는 기숙형 학사인 현산학사(峴山學舍)를, 양양여자고등학교는 목련관(木蓮館)을 준공하였다.

다. 초등(初等) 교육기관의 변화

1981년에서 1986년까지 각 국민학교에 병설 유치원이 설치되었다. 1996년 3월 1일 국민학교가 초

등학교로 변경되었다. 특히 정부가 대표적으로 실패한 정책인‘산아제한(産兒制限)’의 영향으로 1980년대

부터 학령인구가 줄어들어 양양에도 폐교에 이른 국민학교가 발생하게 되는데 그 수는 아래와 같다.

▷ 학교 통·폐합 현황

3. 정부 정책 반대(反對) 투쟁

가. 4번의 핵폐기물(核廢棄物) 처리장 설치 반대

1) 1991년 핵폐기장 설치 반대

1991년 10월 4일 과학기술처(科學技術處)장관이 기자회견을 통해 핵폐기물 처리장 후보지로 전국 47개 지역을 발표했다. 12월 27일 원자력연구소 부설 원자력환경관리센터에서 강원도 양양과 고성을 포함해 전국 6개 지역을 핵폐기물 처분장 후보지로 압축하여 발표했다. 이 중 한 곳을 1991년 말까지 최종 대상지로 선정하고 과기처에 보고해 지역 협의에 들어갈 방침이라고 천명(闡明)했다.

후보지 발표 사흘만인 12월 30일‘양양군 핵폐기장 건설반대추진위’가 결성되어 12월 31일 1천5백여 명의 주민이 참가한 가운데 ‘핵폐기장 유치반대 궐기대회’를 가졌다. 2차 궐기대회는 더 많은 사람이 운집한 가운데 1992년 1월 5일에 있었다. 출정식 후 집행부가 전원 삭발한 후 상여를 앞세우고 양양군민 3,000여명이 집회와 가두시위(街頭示威)를 벌였다. 이날 고송(古送 : 양양읍에서 8군단으로 넘어가는 도로) 고개 수산방면 입구에서 2시간 동안 강릉~ 속초간 국도를 점거하고 농성하였다. 1992년 2월 26일 정부는 핵폐기장 최종후보지 결정을 연기한다고 발표했다. 1994년 12월 서해안 굴업도를 핵폐기장 후보지로 선정했으나 주민 반대와 지질조사에 따른 부적합으로 다시 폐기되었다.

핵폐기장 설치 반대 결의대회

2) 1996년 핵폐기장 설치 반대

원전과 핵폐기장 건설 문제가 1996년 1월 다시 수면 위로 오르며 양양지역이 끓어올랐다. 1996년 4월 13일에 치러진 총선에서 모든 후보가 원전 백지화를 내세웠다. 결국 6월 11일 중앙부처와 한전으로부터 우리지역에는 원전과 폐기물처리장 건설계획이 없다는 답변서를 받았다.

3) 2001년 핵폐기장 설치 반대

2001년 이후 다시 핵폐기장 후보지로 양양과 고성이 수 차례 거론되자 양양군의회는 2001년 2월 16일 핵폐기물 처리장의 양양 설치를 반대하는 결의문을 채택했다. 이날 박상형(朴相亨) 의원 등 6명이 발의한‘핵폐기물처리장 설치 반대 결의안’을 만장일치로 채택했다.

결의문에는‘양양군은 산과 바다, 하천과 계곡, 약수와 온천 등 천혜의 자연조건을 고루 갖춘 청정지역으로 국제적인 관광지로 급성장하고 있다’며 청정 자연환경을 파괴하는 핵폐기장 설치를 절대 반대한다. 한전은 핵폐기물 처리장 유치 홍보활동을 중지하고 홍보사무실을 즉각 폐쇄할 것을 주문했다. 정부와 산업자원부의 핵폐기장 유치공모라는 기만적인 정책을 전면백지화할 것 등 3개 항을 결의했다.

이후 전국적으로 반대 여론이 거세지자 산업자원부는 2002년 지역 지원금을 3,000억원으로 올리면서 핵폐기장 유치공모를 연장했다.

4) 2005년 핵폐기장 설치 반대

2005년에는 핵폐기장 유치를 둘러싸고 양양에서는 찬성과 반대로 주민 간에 갈등도 빚어졌다. 찬성하는 측은 유치 시 정부에서 주는 혜택을 내세웠고 반대하는 측은 환경보전을 내세웠다. 결국 주민반발로 신청은 부결되었다.

핵폐기장 건립 논란은 유치를 희망한 자치단체의 주민투표를 거쳐 2005년 11월 경북 경주에 중저준위(中底準位) 방사성 폐기물 처리장이 들어서기로 결정되면서 일단락되었다.

나. 3번의 도농통합(都農統合) 반대

도농통합시(都農統合市)란 도시 지역과 농촌 지역이 통합된 형태의 시를 말한다. 대한민국에서는 1994년 지방자치 시행으로 인해 시(市)와 주변 군(郡)을 통합하면서 많은 도농복합시가 탄생하였다. 그러나 양양군과 속초시의 통합은 3차례 모두 무산되면서 지역갈등만 부추기는 결과를 가져왔다.

1) 1994년 시군통합 반대

첫 시군통합 추진은 지난 1994년 1월에 시작됐다. 인구 10만 미만 시와 인접 군과의 행정구역 통합문제가 비상한 관심 속에 검토되는 가운데 속초시와 양양군 통합에 대한 기사가 보도되었다.

먼저 양양군의회에서 행정통합 반대를 결의했다. 양양군의회가 지난 1994년 2월 28일 임시회를 열고 행정구역 반대 결의문을 만장일치로 채택했다. 의원들은 결의문을 통해“역사와 전통의 맥을 후세에 남기고, 지방자치행정의 자율성을 보장받기 위해 인근 시군과의 통합에 반대한다”라고 밝혔다.

이후 정부는 속초시와 양양군을 시·군 통합대상 지역으로 확정했다. 이에 양양군의회와 양양군 사회단체는 강력히 반대했다. 양양에서는 1994년 3월 21일 전국 최초로‘행정구역개편반대추진위’를 결성해 3월 31일 군민궐기대회를 개최했다. 5천여명이 참석한 궐기대회에서는“양양군이 속초시와 통합하면 망한다. 양양군민이 속초시민의 시녀나 종노릇을 감수하라는 발상이다”라는 규탄이 터져 나왔다.

정부에서는 시군통합은 주민 의견 수렴으로 결정하기로 했다. 그러자 양양은 통합반대 활동으로 추진위가 전단 1만 매를 뿌리며 통합반대를 호소하고 나섰다. 5월 26일에는 양양군청과 읍내 담벼락에

관선(官選)인 22대 김창수 군수를 비난하는 원색적인 낙서가 발견되기도 했다. 양양 사회단체 회원 7

명이 삭발 단식농성을 시작해 30여 군민이 동조하여 농성을 벌였다.

한편, 1994년 4월 27일 속초시의회는“도농통합의 대의를 성취하기 위해 통합 후 시 명칭에 연연하

지 않겠다”는 입장문을 냈다.

1994년 5월 3일 시군통합에 대한 주민의견 수렴 결과 속초시 주민의 95.7%가 찬성했고, 양양군민

의 84.1%가 반대했다. 속초 주민들은 통합무산을 아쉬워했지만 양양군민은 양양고 앞의 실내체육관에

서 군민축제를 열어 통합무산을 자축했다.

2) 1995년 두 번째 통합 재추진 무산

두 번째 시군통합 추진은 1995년 3월에 진행됐다. 1995년 3월 정부의 속초·양양 통합 재추진소식이 전해지자 양양군의원 6명이 이에 항의해 사퇴했다. 양양군 의원 7명 중 강현면 이상돈의원을 제외한 의원 6명이 모두 사직서를 제출해 임기 3개월을 남기고 의회가 사실상 문을 닫는 진기한 사태를 맞이하게 되었다.

1995년 3월 15일 양양 남대천 고수부지에서는 5천여명의 주민이 모여 통합반대 궐기대회를 가졌다. 주민들은“재통합 시도는 문민독재정부의 주민말살정책”이라고 주장하며, 시가행진 후 메고 가던 상여를 태우는 화형식까지 벌였다.

1995년 3월 21일 주민의견서를 집계한 결과 속초시에서는 통합찬성이 94.1%, 양양군에서는 통합반대가 79.5%였다. 결국 속초·양양 통합 재추진도 무산됐다.

양양속초통합 결사반대 군민 궐기대회

3) 2011년의 세 번째 통합 재추진도 무산

세 번째 시군통합은 2011년 9월 다시 시작되었다. 2011년 9월 7일 대통령 직속 지방행정체제개편추진위원회가 시·군·구 통합기준을 발표했다. 2011년 10월 27일 속초지역 사회단체가 설악권 4개 시군 통합추진위원회를 구성하여서 설악권 4개 시군 통합 건의문 서명에 나섰다.

양양군에서는 2011년 11월 11일 군의회와 사회단체가 나서서 반대투쟁위를 발족하고 반대운동에 나섰다. 11월 21일 속초시통합추진위는 속초주민 2,480명이 서명한 통합건의문을 속초시장에게 전달하고 통합 촉구 성명서를 발표했다.

2011년 11월 8일 설악권 주민자치박람회에 인제군이 이에 대한 불만으로 불참했다. 이로인해 11월15일 속초시청에서 갖기로 예정되었던 설악권행정협의회가 무기한 연기되었다.

2011년 11월 24일 양양에서는 통합반대투쟁위가 발족했고 11월 30일 고성지역 60여개 단체가 나서서 통합반대추진위를 구성했다. 2011년 12월 20일 4개 시군 통합 관련 단체가 모여 간담회를 가졌지만 찬반의 입장만 확인하고 말

았다. 이날 양양·고성·인제 3개군 통합반대 추진위는 “속초 사회단체의 안하무인(眼下無人)적인 통합 활동을 규탄한다”며 성명서를 발표했다.

2012년 4월 11일 제19대 국회의원 선거가 끝나자 다시 통합을 본격 추진하였다. 지방행정체제개편추진위원회는 인제를 제외한 속초·고성·양양 3개 지역을 통합대상으로 5월 4일 지역을 방문해 주민의견을 수렴하고 여론조사를 통해 통합안을 확정하겠다고 하였다.

2012년 5월 4일 지방행정체제개편추진위원회는 양양군을 시작으로 속초시와 고성군에서 잇달아 간담회를 갖기로 했다. 그러나 양양은 간담회에 앞서 주민 200여명이 양양군청 앞에서 통합반대 집회를 열었다. 고성군은 주민들이 군청 진입을 막아 간담회 자체가 무산됐다. 2012년 6월 13일 여론조사 결과 찬성률이 50% 미만인 지역이 되어 세 번째 시군통합 추진이 공식적으로 무산되었다. 이날 지방행정체제개편추진위원회는 속초·고성·양양지역을 통합대상에서 제외한다고 발표했다.

4. 축제(祝祭)의 개발(開發)

굴뚝 없는 산업인 관광은 무한경쟁시대가 되어 관광객유치에 아이디어를 더욱 필요로 하게 되었다.

소득이 증가하고 자기실현 욕구가 중시되면서 라이프 스타일(life style)의 변화 등 관광의 패러다임 변화의 적응은 지방자치의 가장 중요한 부분으로 강조되고 있다.

이에 양양군은 기존에 개최하던 양양문화제 외에 지역의 역사와 인문학적 유산, 특산물 등을 바탕으로 축제를 개발하여 관광사업의 진흥으로 지역의 홍보는 물론, 새로운 문화를 창달하고 소득을 증대하기 위하여 축제를 신설하게 되었다.

가. 현산문화제(峴山文化祭)에서 양양문화제로 변경

고려 목종(穆宗) 10년(1007년)에 현재의 양양읍 성내리를 중심으로 양주성을 축성하여 외적의 침입으로부터 군민을 수호하는 기지로 삼고 순국영령(殉國英靈)의 위로와 국태민안(國泰民 安), 풍농풍어(豐農豐漁)를 기원하는 성황제(城隍祭)를 지냈는데 그 제례 의식이 오늘날까지 계승되어 오고 있다. 1979년 2월 5일 제1회‘현산문화제’를 대보름을 맞아 개최한 후 지금은 매년 단오를 전후하여 별도의 축제일을 정하여 문화제를 개최하고 있다. 예부터 전해 내

려오는 제례행사와 전야제, 각종 민속놀이 등으로 온 군민이 읍·면 단위로 참여하여 잊혀져 가는 우리

전통을 전승하는 뜻 깊은 문화행사이다. 전통과 예향의 맥을 이어가는 양양군민의 신명나는 화합의 축제인 현산문화제는 정명(定名) 600주년인 2016년부터 양양문화제로 명칭을 변경하여 이어가고 있다.

양양문화제 가장행렬

나. 해맞이축제

양양은 고려의 왕궁이 있는 개경(開京 : 지금의 개성)의 정동(正東)에 위치한데다 관세음보살이 머무신다는 영험(靈驗)의 낙산사가 있어 고려시대부터 시인(詩人) 묵객(墨客)들이 찾는 일출의 명소로 널리 알려져 있었다. 이런 역사성을 바탕으로 1996년도에 전국 최초로 태양을 주제로 축제를 기획하게 되었다.

양양이란 지명이 襄(오를 양)자와 陽(해 양)자를 사용하는 것도 이곳이 일출의 명소임을 말해주고 있다.

양양의 낙산 해안에는 고려 시대인 1025년 이전에 동해신(東海神)을 모시는 동해신묘(東海神廟)를 건립하여 매년 음력 2월과 8월에 왕이 친히 향(香)과 축(祝)을 내려 국태민안, 국토방위를 기원하는 제사를 지내던 동해에서 유일한 일출의 고장이기 도 하다.

새해 첫날 해가 오를 때 낙산에서 해를 바라보며 소원을 빌면 한 해 동안 만사형통(萬事亨通)한다는 이야기가 전해 내려 올 만큼 일출의 명소로 유명한 곳이다. 그래서 매년 연초가 되면 많은 해맞이 관광객이 이곳을 찾고 있다. 1996년 제1회 해맞이 축제 이후 매년 12월 31일부터 1월 1일 사이에 해맞이축제를 개최하고 있다.

해맞이 축제 전경

다. 연어축제(鰱魚祝祭)

백두대간에서 흐르는 하천들은 대부분 연장이 짧고 급경사를 이룬다. 양양의 남대천도 급경사지만 동해안에서 가장 긴 유로(流路)를 가지고 있다. 남대천(南大川)은 양양부(府) 남쪽으로 흐르는 큰 하천이란 뜻이다. 특히 유로(流路)를 따라 천혜의 자연환경이 잘 보전되어있고 물이 맑고 청정하여 토착어종 및 회유성 어족의 모천(母川)이 된다.

태고(太古)부터 연어는 양양남대천에서 부화되어 바다로 나가 북태평양 및 베링해를 거친 후 60cm정도 자라면 알을 낳기 위해 되돌아온다. 회귀기간은 약 3~5년 정도로 우리나라의 연어 회귀하천 18개 중 양양남대천으로 약 70%정도가 돌아온다.

매년 대청봉에서 시작된 단풍이 백두대간을 타고 내려와 우리 주변을 빨갛게 물들이면 어김없이 남대천으로 연어들의 귀향 행렬이 이어진다.

남대천에 어도가 설치되기 이전에는 어성전리(漁城田里), 법수치리(法水峙里)까지 올라갔다고 하는데 지금은 하천의 치수(治水) 차원에서 ‘보(洑)’를 설치함에 따라 상류로 연어가 올라가지 못하고 있어 어도를 개선하고 있다.

또한 연어자원 증강을 위해 손양면 송현리에‘국립수산과학원 냉수성어류연구센터’를 세우고 회귀하는 연어를 체포하여 인위적으로 채란(採卵)하고 수정(受精)하여 방류하기 위하여 하천 가로질러 그물을 쳐 포획하기 때문에 더욱이 상류로 올라갈 수 없다.

어머니의 강 남대천은 소중한 자연 자원으로 인간성 회복의 근원지이다. 인간의 수구초심(首丘初心) 본능을 연어에게서도 볼 수 있다. 연어 치어(稚魚)가 탄생하는 어머니의 강에서 생명의 소중함을 일깨우기 위해 연어축제를 시작하였다.

1996년부터 제1회 연어축제를 시작으로 양 양의 생명 사랑과 자연사랑을 널리 알리고 있다.

연어축제 맨손잡이 체험

냉수성어류연구센터

1) 연어의 일생과 냉수성어류연구(冷水性魚類硏究)센터

연어는 보통 3년이면 60cm 정도까지 성장하고 번식할 수 있다. 한국, 일본, 북미, 러시아 등 북반구에 널리 분포하며 산란기는 9~11월경이다. 모천으로 회귀하면 특유의 혼인색을 띠며 수컷은 위·아래 턱이 튀어나와 구부러진다. 하천에 올라오면 산란을 위해 절식(節食)한다.

험난했던 여정 끝에 모천에 무사히 도달하면 얕은 수심의 모래나 자갈 바닥을 꼬리를 이용해 파헤치고 암컷이 평균 500~3,000개나 되는 알을 낳는다. 그 위에 수컷이 정액(精液)을 방사(放射)한다. 산란을 마치면 자갈 등으로 알을 덮고 모두 죽는다.

수정된 알은 수온이 12℃ 정도에서 46일 정도면 부화하여 바다로 나간다. 그러나 자연상태에서의 부화는 알을 노리는 천적(天敵)으로 인하여 부화율은 현격히 떨어진다. 그래서 국립수산과학원 냉수성어류연구센터에서는 연어를 체포하고 수정과 산란, 부화의 과정에 대하여 인공(人工) 배양 기술을 적용해 치어(稚魚)를 생산, 방류수를 늘려가고 있다.

냉수성어류연구센터는 손양면 송현리 628번지 일원에 위치하고 있으며 국립수산과학원 산하의 기관으로 1984년 양양어류종묘배양장으로 시작하여 2009년 5월에 지금의 이름으로 개칭하여 부르게 되었다.

연어자원 증강을 위하여 무지개송어, 산천어, 시마연어, 열목어 등을 대상으로 종묘생산과 양식기술을 개발하고 있다. 2000년대 들어 해마다 방류는 5,320천마리에서 19,000천마리 정도를 방류하고 있다.

라. 송이축제(松茸祝祭)

송이는 대부분의 다른 버섯과는 달리 죽은 나무에서 발아하지 않고, 살아있는 20~60년생의 소나무 뿌리에서 자생하는 버섯이다. <동국여지승람>에 따르면 송이버섯은 나무에서 나는 버섯 가운데 으뜸이다. 향이 좋을 뿐만 아니라 맛과 영양도 뛰어난 송이는 오로지 자연만이 길러낼 수 있기 때문에 귀하고 귀하다. 소나무 뿌리에서 자라는 송이는 화강암이 풍화된 흙을 좋아하며 알맞은 일조(日照)·우량(雨量)·지온(地溫)을 요구한다. 그래서인지 화강암 토질에 금강송(金岡松)이 발달한 강원도 양양의 송이는 맛과 향이 좋기로 유명하다.

1970년대에서 1990년대 까지는 흔한 버섯이었으나 최근에는 생산량이 급감하고 있으며 가격도 kg당 백만원이 넘어서고 있어 황제의 버섯이 되었다. 양양송이는 육질이 단단하고 수분함량이 적으며, 색깔이 밝고 향이 좋다. 이에 지리적 특성과 품질의 우수성을 인정받아 2006년 3월 27일자로 산림청 지리적표시 제1호로 등록되어 타 지역 송이보다 가격이 높게 형성된다. 특히, 추석 전에 생산되는 송이는 귀하게 여겨 최고의 선물로 상징적인 의미가 있다.

1997년 처음으로“천년의 향”송이를 주제로 축제를 개최하여 한때는 문화체육관광부 지정 최우수 축제까지 선정되어 축제 행사비를 년간 3~5억원 정도를 지원받기도 하였다. 일본인의 축제 참가를 위하여 관광공사 현지 지사와 함께 전 일본열도를 돌면서 홍보하기도 하였다. 일본인들은 송이를 아주 귀한 버섯으로 여겨서 양양공항으로 전세기가 최고 5대까지 입항하는 등의 호황을 누리기도 하였다.

송이축제 행사장

5. 경제 성장과 가정용 연료(땔감) 소비의 변화

가정에서 소비되는 주요 에너지원으로는 석유(주로 등유와 LPG), 도시가스, 전력, 열에너지, 연탄 등을 들 수 있다. 가정 부문의 에너지별 소비구조는 시간이 지나면서 큰 변화를 보여 왔다. 땔감의 변화가 주거문화의 변화를 설명하지만 여권(女權) 신장과도 깊은 관계가 있다.

양양군은 읍 소재지인 남문리, 서문리, 구교리, 연창리에서 상업에 종사하는 일부를 빼면 대부분 농·어촌형의 부엌이었다. 1950년대는 전 가구가 신탄(薪炭 : 땔 나무와 숯)을 사용하였다. 1960년 초기부터 양양읍 남문리에서 상업에 종사하는 몇몇 가정이 연탄을 사용하면서 사용 가구가 늘어나긴 하였지만 1970년대까지는 여전히 산에 가서 땔감을 구해다 사용하는 아궁이 형태의 부엌이었다. 우리나라에서 1980년대 가장 중요한 에너지원은 도시 지역에서는 연탄이었다. 1986년에는 연탄이 가정 부문 에너지소비의 70.4%를 차지했을 정도로 대표적인 에너지원이었다 하지만 농·어촌이 대다수인 양양에서는 이때도 신탄을 많이 때고 있었다. 그러나 1988년 서울올림픽 등을 계기로 연탄 소비는 급속히 감소하여 현재는 2% 수준을 보이고 있다. 1980년대 후반에 연탄 소비가 급감한 것은 소득 수준이 향상되면서 사용이 좀 더 편리한 석유로 대체되었기 때문이다. 이때부터 양양에서도 아궁이를 없애고 입식(立式) 부엌으로 개량되면서 난방은 기름, 음식은 LPG가스를 쓰기 시작하였다. 난방이 나무에서 기름으로 옮겨 오면서 헐벗고 굶주렸던 양양의 산하(山河)가 녹색으로 물들기 시작하였다. 난방연료의 변화가 오면서 사방공사(砂防工事)가 탄력을 받아 무너지고 씻겨나가는 산과 하천이 없어졌다. 1992년에는 가정 에너지 소비에서 석유의 비율이 50.8%를 기록할 정도로 높았고 2000년대 초반까지도 가장 비율이 높은 에너지원의 위치를 유지하였다. 그러나 이후 도시가스와 열에너지(지열, 수열등)가 석유 소비를 대체하면서 2016년에는 비율이 10.7%까지 하락하였다. 열에너지도 2000년대 들어 비율이 꾸준히 증가하여 2016년 9.0%를 보이고 있다. 전력 소비는 증가세가 점차 둔화되고 있지만 가정에너지 소비에서 차지하는 비율은 지속적으로 확대되고 있다.

가정 부문 에너지원별 소비구조의 변화는 난방용 에너지 소비와 밀접한 관련이 있다. 그런데 가정에서 어떤 에너지를 난방용 에너지로 사용하는가는 난방 설비에 의해 결정되므로 결국 에너지 소비구조는 난방설비 분포의 영향을 크게 받는다.

양양읍내에도 아파트를 중심으로 도시가스가 2018년부터 보급되고 있다. 그럼에도 일반 가정에서는 기름보일러 비율이 51.2%로 가장 높다. 여전히 재래식 아궁이로 나무를 때는 가정도 2%정도가 존재한다.

6. 1990년도 양양의 산업 경제

가. 포월농공단지(浦月農工團地)

양양읍 포월리 261번지 일원에 위치한 포월농공단지는 국·도비 및 군비 등 총사업비 68억 3,400만원을 들여 1992년 12월 26일 공사에 착공하여 1994년 5월 9일까지 1년여 기간을 거쳐 완공하였다. 단지 총 면적은11만 6,727㎡이며 산업시설구역 8만5,000㎡와 공공시설구역 3만 1,727㎡로 구성되어 있다.

현재 32개 업체가 입주해 있으며 100%의 공장 가동률을 보이고 있다. 단지 내에는 400여명의 노동자가 종사하고 있으며 외국인 노동자도 다수 포함되어 있다. 주요 생산품목으로는 배전반, 화장품, 농수산물가공 제품, 송이 가공식품 등이 있다.

나. 양양(襄陽) 철광(鐵鑛)

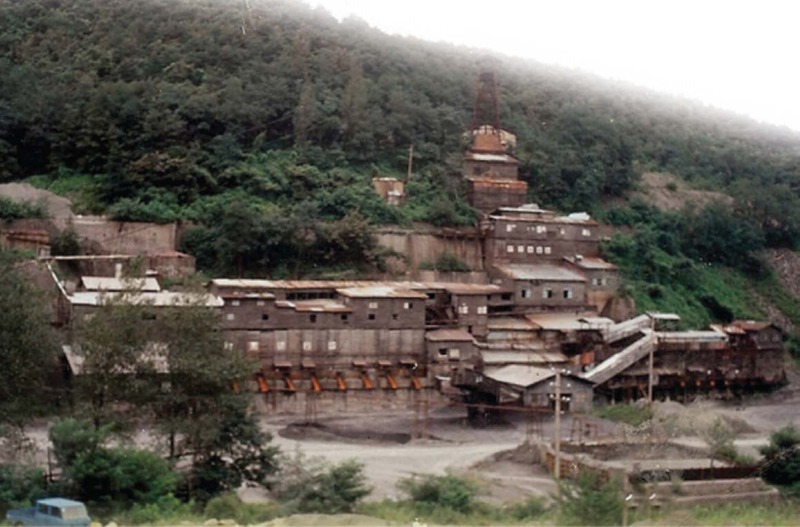

1980년대까지 국내 최대 철광 생산지로 알려져 있었다. 철광 생산은 매우 역사가 오래된 것으로서 조선왕조실록 세종실록지리지 제153권 강원도 양양(도호부)의 특산물편에“쇠돌이 부(府)의 서쪽으로 10리 떨어진 철굴산에서 난다.[석철산부서십리철굴산(石鐵産府西十里鐵掘山)]”라고 하였고, 신증동국여지승람 제44권 강원도 양양(도호부)의 토산편에도“철이 서선사(西禪寺) 동쪽 봉우리 밑에서 난다.[철출서선사동봉하(鐵出西禪寺東峯下)]”라고 기록하였다.

양양철광은 서면 장승리에 위치하고 있으며 생산량이나 규모 면에서 국내 최대의 철광산이었다. 지질은 광구 주변에 넓게 분포하고 있는 편마암(片麻巖)류와 변성퇴적암(變性堆積巖)류를 주로 하여 이를 후기에 관입(貫入)한 섬장암(閃長巖)류 등으로 이루어져 있다. 광체(鑛體)는 변성퇴적암류 내에 좁게 발달하고 있으며 지표면에 가까운 상부 광체는 거의 개발이 완료된 상태이다. 광상(鑛床)은 접촉광상(接觸鑛床)으로서 길이는 약 7km이고, 광구면적은 5,534㎢, 추정매장량은 462.4만 톤이다.

양양광산이 개발되기 시작한 것은 일제강점기이다. 일제는 1933년부터 시험 채광을 하여 오던 중에 이곳에 자철 함유량이 50∼80%인 양질의 철광석이 대량으로 매장되었음을 발견하고 태평양전쟁이 일어난 1941년부터 본격적인 채광에 착수하여, 매일 평균 210톤 규모의 철광을 속초항을 통해 일본 야하타(八幡) 제철소로 반출하였다.(강원문물편찬실, 『강원문물(江原文物)』 , 大京출판사, 1973, 142쪽)

그러나 8·15광복과 더불어 폐광되었으며, 남북분단으로 공산치하에 있다가 한국전쟁 이후 행정 수복이 되자 국유화되어 1956년부터 다시 가동되었다. 그 후 1955년 말에 설립된 양양철광공사가 경영하다가 1964년에 대한철광회사에 합병되었으나, 1967년에 삼미광업개발주식회사가 인수하면서 민영화되었다. 1987년에는 대한철광개발주식회사의 양양사업소로 이관되었다.

1961년에 자력 선광장이 준공되고 1962년에는 대형 발전기 및 콤프레샤가 도입되는 등, 기계설비가크게 확충되자 생산량도 비약적으로 증가하였다. 광복 후 처음으로 생산이 시작된 1956년에는 8,914톤, 1957년에는 74,842톤에 불과하였으나 1963년에는 319,060톤으로 크게 증가하였다.(강원도기획관리실편, 『강원총람(江原總攬)』 , 1975, 572쪽)

양양광산에서 생산된 철광은 1973년에 포항제철에 납품하기 전까지는 모두 일본으로 수출되었으며, 1965년에 양양군의 철광 수출액은 우리나라전체 수출액의 10%를 점하는 등, 1960년대에는 주요 외화획득 원이었다.(권혁재, 『한국지리 지방편(韓國地理 地方編)』 , 법문사, 1995, 136쪽) 철광 생산은 1963년 이후에는 1차 국제 석유파동이 일어났던 1973년을 제외하면 1980년대 중반까지는 30만톤 정도를 꾸준히 유지하여 왔다. 특히 1982년에는 362,000톤을 생산하여 최고를 기록했다. 그러나 값싼 외국산 광물의 수입 증가와 인력 부족으로 채산성이 악화되자 생산량이 1987년부터 현저한 감소세로 돌아서게 되어 1990년에는 188,267톤, 1993년에는 96,572톤, 1994년에 32,324 톤으로 급감하여 결국 1995년에는 생산이 완전히 중단되고 말았다.

1960년대 양양철광 선광장

1) 금산개발(주)과 대한광물주식회사 법인설립

2008년 7월 금산개발(주)이 갱도(坑道) 미개발구역에 철광석이 그대로 남아있을 것으로 예상되자 구 (舊) 대한철광개발주식회사 양양사업소 작업권 내 210㏊에 대해 강원도에 채광계획을 신청했다. 강원도는 광해방지(鑛害防止) 의무의 충족과 산림조성 지원비 납부를 조건으로 승인하였다.

금산개발(주)은 이 지역에 최소 500만톤 이상의 철광이 매장돼 있을 것으로 추정하며 보다 정확한 매장량을 파악하기 위해 강원대학교에 조사를 의뢰하였다. 2007년 6월 한국귀금속분석감정원의 분석 결과 철광석의 함량은 49.08%로 질적인 면에서는 양호 한 것으로 밝혀졌다.

금산개발(주)은 개발에 필요한 자금을 확보하기 위해 2010년 12월 20일 대한광물주식회사라는 법인을 설립하였다. 한전산업개발, 스포츠서울, 대한광물자원공사 등이 지분을 투자하여 협약서를 체결하고 운영하였다. 2011년 6월 9일 양양광업소 기공식을 가진 후 채굴환경 조성 등 굴진 준비를 마치고 2012년 5월 11일 첫 채광으로 광업소를 운영하던 중 철광석 단가가 45% 하락하는 등으로 채산성이 악화되자 2015년 5월 29일 서울중앙지방법원에 법인 회생을 신청하였다.

2) 맥산그룹의 대한광물주식회사 인수(引受)

서울중앙지방법원에서 여러 차례 회생절차를 진행하였으나 대한광물주식회사를 인수할 회사가 없어 1년여 시간을 끌다가 2016년 5월 30일 양양의 향토 기업인 맥산그룹이 단독입찰로 회생 종결처리 되었다. 이로써 대한광물주식회사는 맥산산업, 양양자원 등이 대주주가 되어 광업권을 인수 합병하였다.

2020년 2월 10일 선광장(選鑛場)을 준공하여 분광(粉鑛)을 생산하고 있으며 분광의 부산물로 골재도생산된다.

양양광업소는 확인된 매장량 만 700만톤으로 원석을 연간 40만톤씩 생산하고 6만톤의 정광(精鑛 : 철 함량 63% 이상)을 생산하여 중국으로 수출하고 있다. 매장량은 시추 여 하에 따라 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다. 맥산그룹이 인수 후 경비 절감을 위하여 채광 등 광산 종사 인력을 50% 이상 줄였으며 사무 전담 인력을 포함해도 30명이 넘지 않는다고 한다. 작업환경을 안전하고 효율적으로 바꾸기 위하여 갱도를 넓히고 바닥을 포장하고, 천정과 벽의 굴진(掘進) 면을 콘크리트로 보강하였다. 갱도 내로 덤프트럭이 직접 진입하여 철광을 운반하는 시스템을 도입하여 배수와 통풍도 자연적으로 이루어진다.

발파와 착암에 자동화된 기계가 도입되어 인력을 최소화하여도 안전은 담보(擔保)되고 생산성은 높였다고 한다.

철의 국제 원자재 가격이 크게 하락하지만 않는다면 철광석의 채굴과 더불어 발생하는 폐석을 모래와 자갈로 활용하는 등으로 채산성(採算性)을 맞출 수 있다고 한다.

2023년 양양철광 선광장

-

- 이전글

- 제3장. 1980년대 지방자치제(地方自治制) 탄생

- 24.03.06

-

- 다음글

- 제5장. 2000년대의 양양

- 24.02.28