제3장. 1980년대 지방자치제(地方自治制) 탄생

페이지 정보

본문

1. 대통령 선거인단의 탄생과 사회정화운동(社會淨化運動)

대통령 궐위(闕位)로 권한대행을 하던 무소속 최규하(崔圭夏, 1919년 7월 16일~2006년 10월 22일) 가 단독으로 출마하여 1979년 12월 6일 통일주체국민회의(統一主體國民會議)에서 96.7% (2,465표) 를 득표하여 제10대 대통령으로 당선되었다.

제4공화국의 두 번째인 10대 대통령이 된 최규하는 비상조치를 해제하면서 민주적 선거 절차에 의한 새 정부 출범을 국민에게 약속하고 6년 임기의 대통령으로 선출되었으나 신군부에 의해 8개월 만에 사임하여 대한민국 역사상 최단기 집권 대통령이 되었다.

권력을 장악한 신군부는 1980년 5월 17일 비상계엄을 발령한 후 5월 31일 국가보위비상대책위원회(國家保衛非常對策委員會)를 설치하였다. 국보위는 안보태세 강화, 경제난국 타개, 정치발전, 사회악 일소와 국가기강 확립 등을 명분으로 소위‘정치와 사회의 정화’를 위한 조치를 실시하였는데 이것이 ‘삼청교육(三淸敎育)’이었다. 1980년 9월 1일 통일주체국민회의를 통해 실시된 간선제에 따라 전두환(全斗煥, 1931년 1월 18일 ~2021년 11월 23일)이 제11대 대통령에 당선되었다. 10월 27일에는 임기 7년의 단임제 대통령제 등을 골자로 하는 제8차 헌법을 개정하였다. 헌법에 따라 1981년 2월 25일 대통령 선거인단에 의해 전두환이 제12대 대통령으로 선출되었다.

가. 양양지역의 대통령(大統領) 선거인단(選擧人團)

제12대 대통령은 간접선거에 의하여 선출함에 따라 대통령을 선출하는 대통령 선거인단을 뽑는 선거를 1980년 1월 24일 공고하여 1980년 2월 11일 실시하였다.

읍면별로 각 2인을 선출하였는데 양양읍에는 박윤길, 최성호, 서면은 김호열, 탁봉원, 손양면은 윤병구, 고광혁, 현북면은 김만영, 함종한, 현남면은 홍대열, 권혁주, 강현면은 김하수, 김학춘 후보가 당선 되었다.

나. 삼청교육대(三淸敎育隊) 운영

계엄사령관(戒嚴司令官)은 국보위(國保衛)의 삼청계획(三淸計劃) 5호에 따라 1980년 8월 4일 ‘계엄포고(戒嚴布告) 제13호’를 발령하여 불량배(不良輩)를 일제 검거하도록 하였다. 1980년 8월 1일부터 1981년 1월 25일까지 총 60,755명이 체포되었다.

‘불량배 소탕’이라는 명분과는 달리 야당 인사들과 무고한 양민들에게 조직적으로 가해진 공권력에 의한 폭력으로 억울하게 검거된 사람들도 다수 포함되어 있었다.

A급으로 분류되어 재판에 회부된 인원은 3,252명이었으며, D급으로 분류되어 훈방(訓放) 조치된 인원은 17,761명이었다. 그리고 나머지 39,742명이 순화교육(醇化敎育) 대상자인 B, C급으로 분류되었다. 순화교육 대상자 가운데는 학생 980명과 여성 319명이 포함되었다.

B, C급으로 분류된 39,742명에 대한 순화교육은 1980년 8월 4일부터 1981년 1월 21일까지 전후방 26개 부대에서 11차에 걸쳐 실시되었다. 기간은 4주를 원칙으로 하되 죄질 및 개과천선 가능성에 따라 2주간 훈련 후에 조기 퇴소를 시키기도 하였다.

순화교육을 마친 후 교육대상자들은 계엄사령부의 지침에 따라 사회복귀자와 근로 봉사자로 재분류 되었는데, 미순화자로 분류된 B급 10,016명은 순차적으로 9차에 걸쳐 전방 20개 사단에 수용되어 도로 보수, 진지 구축공사, 자재운반, 통신선 매설 등의 작업에 동원되어 또 다른 고통을 당했다.

국보위에서는 삼청교육을 마친 퇴소자에 대해서 전과(前過)를 말소(抹消)하고, 직업보도 등을 통해 갱생(更生)의 기틀을 마련해 주겠다고 약속했지만, 약속과는 달리 퇴소자의 제반 기록이 경찰서에 인계되었다. 당시 치안본부에서는 지속적인 보호관찰과 수사자료로 활용하기 위해 삼청관련 기록을 전산자료화하고 1982년 1월 15일부터 1988년 6월 28일까지 범죄 수사에 활용하였다. 아울러 양양군청에서도 내무부의 지시에 의하여 면사무소 별로 순화교육 이수자 사후관리 기록카드를 작성하고 생활환경을 관찰하였으며, 주거이전 시 전입 읍·동·면사무소에서도 동일한 방법으로 퇴소자를 관리하도록 자료를 인계인수하였다.

우리군에도 당시 억울하게 검거되어 삼청교육대로 끌려간 사람이 여러명 있으며, D급으로 분류되어 훈방 조치된 군민은 더욱 많았다.

2. 지방의회의원 선거법 개정으로 반쪽의 지방자치제 예고

제5공화국「헌법」은“지방자치단체의 재정자립도(財政自立度)를 감안하여 지방의회를 순차적으로 구성하되 그 구성 시기는 법률로 정한다”고 규정함으로써 지방자치를 실시할 수 있는 길을 터놓았다.

그러나 늘 재정자립도를 핑계로 시간만 보내고 있었다.

제5공화국 말기인 1985년 2월 12일 총선에서 야당의 대승으로 지방자치에 대한 열망이 받아들여졌다. 민주정의당 대표인 노태우가 1987년 6.29선언으로 지방의회 구성을 제안하게 되었다. 1987년 11월 17일 제13대 대통령 선거공약으로 지방자치제 전면실시를 주장하였다. 그러나 여·야의 합의에 이르지 못하고 1988년 4월 6일 도의원과 군의원에 대한 선출은 명기하면서 지방자치단체장의 선출 시기는 침묵하였다. 끝내 1980년대는 지방자치제를 이루지 못하고 1990년대를 맞이하게 되었다.

결국 1990년 12월에 지방의회의원 선거법을 개정함으로서 1991년 3월 26일 기초자치단체 의원만을 선출하여 1991년 4월 15일 반쪽의 지방화가 시작되었다.

3. 80년대 사회 분위기와 농·어촌의 현실

5공화국 출범 이후 광주사태와 언론 통·폐합, 삼청교육대 운영 등 어수선한 분위기를 바꾸고자 1981년 5월 28일부터 6월 1일까지 5일간 여의도 광장에서‘국풍(國風) 81’이라는 대규모의 문화 축제를 열었다. 1981년 9월 30일 1988년 서울올림픽 유치를 앞두고 있던 때라 정부는 스포츠 육성 홍보를 매진하였다. 1981년 12월 11일 총 6개 구단이 한국프로야구창립총회에 참가하여 프로야구 출범을 공표하여 1982년 3월 27일 첫 시구를 하였다. 프로축구는 1983년 5월 8일, 할렐루야 독수리 대 유공 코끼리의개막전으로 리그가 출범하였다.

이런 분위기로 인하여 1980년대 젊은이들에게는 캠핑문화가 널리 퍼져 있었다. 삼삼오오 배낭을 메고 기타나 휴대용 전축(電蓄)을 들고 산과 바다를 찾아서 음주가무(飮酒歌舞)를 하는 풍습이 유행하였다. 낙산해수욕장을 중심으로 하는 해수욕장과 설악산에는 관광객이 인산인해를 이루었다.

이때를 기해 양양군 해안 요지에는 10여개의 대학이 수련원(修練院)이란 이름으로 토지를 매입해 저렴하게 건물을 지어놓고 부지를 확보해 둔 것이 오늘까지 전해오고 있다.

그럼에도 불구하고 학교별로 민주화를 위한 반정부 데모는 여전하였다. 데모에 참여하다가 연행이 되면 투옥되는 학생도 있었지만 강제로 징집(徵集)되어 군대에 가는 것이 대부분이었다.

농번기에 대학생들이 농촌으로 가서 농사일을 돕고 농민과 학생 사이의 연대를 다지는 "농민학생연대활동"이 농활(農活)이다. 농활은 도시에서 온 학생이 농민을 가르치려 했던 과거의 농촌계몽이나, 단순히 농작업을 돕는 데만 목적을 두는 농촌봉사활동과는 차별화되었다. 그 과정에서 우리 농촌의 모순 해결 및 학원 민주화 등을 함께 해나가는 의미가 컸다. 그런 이유로 농활이 우리 관내로 들어오면 행정과 경찰(정보과 형사)이 그들의 행적을 매일 살피고 보고를 했다. 1970년대 말부터 양양 농·어촌도 넉넉하진 않지만 경제가 조금씩 나아지면서 자녀들의 대학 진학률이 증가하였다. 일년에 소 한 마리를 팔면 학비가 되었다. 산업화 바람을 타고 공고를 졸업하면 바로 취직이 되었다. 대학을 졸업하면 취업에 큰 어려움이 없이 직업을 가질 수 있었다.

농촌의 젊은이들이 도시로 직장을 구해 나감으로써 일손이 부족하게 되면서 점차 경운기를 시작으로 바인더, 콤바인, 트랙터 등이 순차적으로 보급되기 시작하였다.

가. 유료(有料) 해수욕장 운영

1980년대 들어서 낙산과 하조대는 해수욕장 전 구간을 휀스〔鐵網〕로 차단하고 통문(通門)을 만들어 입장료를 징수했다. 여름만 되면 군청 산하 전 직원은 근무조로 편성되어 아르바이트 대학생을 데리고 매표와 청소 등을 하였다. 해마다 하계(夏季) 아르바이트생을 50~60명 정도를 뽑아서 활용하였다.

낙산해수욕장의 경우 행정봉사실, 통문 5개소, 샤워장 4개소, 비치파라솔 4개소, 튜브 4개소, 주차장 4개소에 아르바이트생 포함 1일 120명 이상씩 근무를 하였다. 특히, 피서 절정기 1주일 정도는 청소업체가 미쳐 백사장 쓰레기를 다 수거하지 못했다. 그러면 전 직원이 새벽에 낙산해수욕장 백사장에 동원되어 1시간씩 쓰레기를 줍고 출근하곤 하였다. 직원을 동원하던 새벽 청소는 2000년에 백사장 모래 청소기인 미국산 비치크리너(Beach Cleaner)를 구입한 후 없어졌다. 1987년 낙산해수욕장에서 직원들이 동전으로 거두어 드린 수입이 1억원을 넘기는 기염을 토했다.

1990년도 들어서는 국민여가(國民餘暇)라는 개념이 형성되어 무료입장으로 전환되었다. 주차 요금은조금 더 지속되다 없어졌다.

수원(水原)과 제천(堤川)에서 온 깡패 조직이 낙산해수욕장에 진을 치고 불법으로 계절 영업을 하였다. 특히 백사장에 아이스-께끼통을 매고 다니며 강매(强賣)하다 여름이 지나면 올라가곤 하였는데 이들을 단속하는 공무원과 자주 다투었다.

당시 피서지 숙박은 주로 텐트를 치는 형태였는데 좀도둑도 많아 텐트 자체를 몽땅 잃어버려서 경찰이나 행정기관에 차비를 빌리러 오는 사례도 꽤 많이 있었다.

낙산해수욕장 매표소입구

나. 낙산, 하조대 개발과 관광행태(觀光行態)

1963년 개장한 낙산해수욕장은 한때 해운대, 경포와 함께 우리나라 3대 해수욕장으로 각광을 받았다. 1982년에는 낙산사 입구에 특급호텔인 낙산비치호텔이 건립되었다. 호텔은 낙산해변을 한눈에 조망할 수 있었으며 다양한 부대시설로 동해안 대표 관광휴양시설로 꼽혔다. 낙산해변을 따라 기존의 상가들을 철거하고 숙박과 횟집 단지들이 새롭게 들어서기 시작했으며 1979년 낙산도립공원 지정 이후 공원 업무를 전담하는 조직인 낙산도립공원관리사무소가 개소(開所) 하면서 공원 내 질서 계도와 불법행위에 대한 단속을 강화하였다.

당시만 해도 낙산은 개발되지 않은 나대지(裸垈地)가 많아 이곳에 천막을 치고 무허가 계절 영업을 하는 곳이 많이 있었다. 백사장에도 잡상인 등이 난립(亂立)하여 많은 무제를 야기(惹起)하였다. 여름철 내내 행정과 경찰이 합동으로 질서 계도를 하였으며 폭죽이 시판되고는 군인과도 합동 단속을 하였다. 특히, 군(軍)의 위상이 대단한 시기라 해안을 지키는 부대가 경계에 어려움이 없도록 노력하였다.

지금은 거의 다 없어졌지만, 당시는 공식 비공식으로 군(軍) 관계자들의 휴양(休養)을 위한 구역을 요구하였으며 군 가족 전용 휴양소(休養所) 운영하기도 하였다.

하조대해수욕장은 1976년 개장해 매년 야영장과 함께 여름 해수욕장으로 각광(脚光)을 받았다. 다른해수욕장에 비해 조용하며 백사장이 넓고 길었다. 남동쪽은 기암괴석으로 하조대 절경과 이어져 있으며 등대(燈臺)와 정자(亭子)는 특히 인기가 많았다.

하조대 해수욕장은 개장 초기 태양관광주식회사가 운영하면서 더욱 유명세를 탔다. 서울에서 모객한 피서객을 매일 수십대 씩 백사장에 풀어놓으면 젊은이들이 넘쳐났다. 주변에는 서강대학교, 경희대학교, 동덕여대의 연수원이있어 더욱 빛났다. 몰려오는 피서객을 여인숙 몇 채와 민박으로는 버티기 어려워 지역개발로 하조대 시가화(市街化)를 서두르는 계기가 되었다.

1985년 낙산해수욕장 전경

다. 송이(松茸) 채취와 농촌 모습

산업화가 집행되면서 1980년대는 시골에서 처녀, 총각이 점점 사라져 갔다. 대부분이 직업을 찾아서 도시로 향했기 때문이다. 그나마 농촌을 지킨 청년들 대부분은 송이 채취꾼이었다. 양양의 송이는 백로(白露, 9월 8일)를 기준으로 10월까지 약 1개월 남짓 생산되는데 설악산 등 높은 고산(高山)에서 시작하여 낮은 산으로 옮겨온다. 원래 양양에서는 1능이, 2표고, 3송이로 송이는 버섯 중에서 능이, 표고 다음 3번째 정도에 위치한 버섯이었다. 옛날에는 송이의 보관법이 마땅치 않아 말리거나 소금에 절이면 향이 거의 없어지는 데다 맛이 생송이(生松茸) 때와 큰 차이가 나기 때문이었다.

그러던 중‘송이가 일본 원폭(原爆) 피해자들에게 효능이 있다’는 소문과 함께 1960년대 말부터 전량 일본으로 수출되면서 가격이 몇 배로 올랐다. 당시는 일본 바이어가 직접 양양을 방문하여 산지를 돌아보고 시식도 했는데 이 자리에서 일본인들이“대한민국 송이 중에서 현북면 명지리, 어성전 일대의 송이가 최고다”라고 하면서‘양양송이’의 명성이 시작되었다.

양양송이는 타 지역에 비하여 육질이 단단하고 미색으로 아름답고 향이 짙다고 한다. 1970년대부터 1980년대 초까지는 송이 생산량이 급격히 증가하여 몇몇 마을은 마을별 수집상이 별도로 있었으며 1개 마을에서 수집한 송이를 경운기에 그득 싣고 나오는 진풍경을 연출하였다. 1976년 에는 양양송이가 연간 30톤이 생산되어 20톤이 일본으로 수출되었다 한다.

당시 넓은 면적의 산을 소유하고 있는 가정은 농촌 평균 소득의 수 십배를 단 1개월 만에 벌어들이며 풍족하게 살았다.

송이 채취는 농촌 경제에 큰 도움을 주어 농기계, TV 등 살림을 장만하고 결혼식 자금을 준비하는 데에도 큰 역할을 하였다.

송이 채취 시기만 되면 오후 5시 이후에는 양양 읍내 다방에 아가씨 부족 현상이 발생하였다. 입찰 후 현금을 손에든 송이 채취꾼들이 아가씨를 데리고 술을 마시러 가기 때문이었다. 현북면 하광정리만 해도 당시는 다방이 4개나되었고 양양읍내는 15~6개소나되었다. 이때는 다방영업도 호황이었다. 양양 읍내는 약초와 관련한 간판을 부착하고 영업을 하는곳이 20여 곳 있는데 송이 철에는 40여 곳에 이르게 된다. 이 들의주 수입원은 한 철 장사인 송이다. 1985년은 전국에서 연간 1,313톤의 송이가 생산되었다. 양양군도 100톤이 넘는 생산량을 보였으며 당시는 매년 평균 80톤 이상을 꾸준히 생산하다가 1990년 하반기부터 생산량이 크게 감소하면서 최근에는 10톤 미만의 송이를 생산하게 되었다.

송이가 대량으로 생산되던 시기에는 마을 주변의 야산 어디에서나 송이가 났으나 지금은 해발고도가 낮은 산에서는 송이가 전혀 생산되지 않는다.

송이 생산이 감소한 이유로는 보둑 밭(사람 키만한 소나무가 빽빽한 숲)이 없어졌고, 치산녹화(治山綠化)로 소나무 수령이 대부분 60년 이상의 고목이 된 점, 기후변화, 낙엽 축적, 소나무 솔잎혹파리 방재(防災)로 인한 고독성(高毒性) 농약 등의 영향을 들고 있다.

1980년대 송이채취현장

라. 어촌(漁村) 생활상

1970년대와 1980년 초반까지 동해안 어획은 명태, 오징어, 도루묵, 꽁치, 고등어, 임연수어였다. 모내기가 한창이면 꽁치가 풍년이라 주인 아낙이 들녘으로 모밥을 이고 와서 꽁치구이를 떡갈나무잎에올려 1인당 두 마리씩 나누어 주었다. 임연수와 고등어는 그리 흔하지 않은 고급 어종으로 부잣집 농틈에서만 얻어먹는 귀한 어종이었다.

여름 바다는 오징어잡이 배들로 불야성을 이뤘다. 당시는 오징어를 살리지 못하기 때문에 대부분 건조나 냉동상태로 판매되었다.

가을이 이슥하면 도루묵이 풍년이라 아줌마들이 대야에 이고 농촌으로 팔러와 감자나 쌀로 물물교환 하였다. 1970년대 말에는 겨울이 오면 산란(産卵)한 도루묵알이 해안으로 밀려와 이것을 주어다 삶아서주머니에 넣고 다니며 간식으로 먹었다.

늦가을부터는 명태를 잡았는데 얼마나 많이 잡혔으면 고성군과 속초시는 공한지(空閑地)마다 명태 덕장이 즐비(櫛比)하였다. ‘부둣가에 가면 개〔狗〕도 천원짜리 지폐를 물고 다닌다’는 소문이 있었다. 당시는 하도 흔한 생선이라 겨우내 명태를 먹었었다.

‘명태’라는 이름의 기원에는 여러 가지 설이 있지만, 고종 때 영의정을 지낸 이유원이 쓴 ‘임하필기(林下筆記, 1871년)’를 보면 “함경도 명천(明川)에 사는 태(太)씨 성을 가진 어부가 물고기를 잡았는데, 이름을 알 수 없어 명천의 '명'과 어부의 성을 따 '명태(明太)'라 했다”는 설이 가장 많이 알려졌다. 명태는 이름도 많아서 생태, 동태, 흑태, 황태, 북어, 코다리, 노가리 등으로 불리며 어촌의 경제를 이끌었다. 그러나 2000년대 들어서 명태가 사라졌다. 강원특별자치도 환동해본부에 따르면 명태는 한류성 어족으로 1년 평균 어획량은 지난 1960년대 1만7,000여톤, 1970년대 7만여톤, 1980년대 7만4,000여톤, 1990년대 7,600여톤으로 이 가운데 약 30~40%가 고성에서 잡혔다고 한다.

마. 칼라 텔레비전의 보급(普及) 우리나라는 1966년에 금성사에서 19인치 TV를 처음으로 생산하였다. 당시 가격은 63,510원이었다.

그때 80kg 쌀 한 가마 가격이 3,000원, 교사 초봉이 7,000원, 짜장면이 50원이었으니 현재 가치로 치면 500만원 정도이다. 이렇게 비싼 TV 가격이 1974년 무렵에는 몇 배로 뛰었다. 당시 14인치는 32만원, 20인치는 42만원 수준이었다.

이렇게 비싼데도 1974년을 전·후하여 농·어촌에도 부잣집을 중심으로 마을마다 한, 두 대씩 TV가 들어왔다. 읍내에서는 만화방에 TV를 설치하고 관람료를 징수하였지만, 농·어촌에서는 TV가 있는 집에 마을 사람들이 모여 밤새도록 시청을 하다보니 주인집이 잠을 설치기가 일쑤였다.

1970년도 말부터는 대부분의 가정에 흑백TV가 보급되었다. 1980년 8월 컬러 텔레비전의 국내 첫 시판과 함께 1981년 1월 1일 역사적인 컬러 방송이 송출됐다. 양양지역에 컬러 TV가 보급되기는 이것 보다 2~3년 뒤였다. 이때는 권투, 축구 등 스포츠 방송과 연속극, 명화극장이 유행하였다. 국가대항 스포츠 중계가 있으며 모두가 한곳에 모여서 큰 소리로 응원하며 보기를 즐겼다,

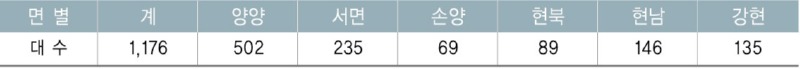

▷ 1976년 3월 양양군 TV 보급현황

1980년대 새벽조업 장면

-

- 이전글

- 제2장. 1970년대의 새마을운동과 유신헌법

- 24.03.06

-

- 다음글

- 제4장. 1990년대 정부 정책(政策)과 양양

- 24.03.05