제2장. 1970년대의 새마을운동과 유신헌법

페이지 정보

본문

1. 1970년대 새마을운동

1969년『새마을운동』으로 명명되어 1979년 박정희 대통령의 사망까지 새마을운동은 범 국가적 운동이었으니 양양의 역사에서도 언급하지 않고 넘어갈 수 없는 기간이다.

‘잘 살기’라는 이념 아래 근면·자조·협동의 새마을정신으로‘농촌근대화’라는 가시적 성과를 거두었기 때문이다.

1972년 마을별로 새마을지도자를 위촉하고 새마을 교육을 우선적으로 실시하는 등 새마을운동의 주도체(主導體)를 육성하는데 주력하였다. 특히 새마을지도자에게는 새마을지도자증 발급, 영농자금 우선 대부, 대중교통 할인 혜택, 의료수혜, 각종 세금 면제 등 다양한 물질적·심리적 보상을 제공하였다. 이로 인해 새마을지도자들은 상당한 힘을 갖추게 되었고 1970년대 새마을운동의 활성화에 있어서 중요한 역할을 담당하는‘농촌근대화의 기수’로 거듭날 수 있었다.

결론적으로 1970년대 새마을운동은 농촌의 생활환경을 개선하는데 있어서 가장 큰 성과를 거두었다. 주택개량, 공동시설물 설치, 농로 확장 및 도로 개설 등을 통하여 농촌사회의 일상이 새롭게 재구성되었다.

하지만 1970년대 새마을운동은 발전주의를 향한 국가 의지가 강력하게 반영됨으로써 관 주도에 의한 대중동원과 사업의 획일화 등과 같은 한계점도 갖고 있었다.

가. 새마을운동의 단계적 구분

1) 기반조성(基盤造成) 단계(1970~1973년)

첫째, 생활환경개선을 위하여 마을안길 확장, 지붕과 담장 개량 등 농촌주택개선, 공동시설물 설치 등이 시행되었으며, 이를 통하여 농촌사회의 일상이 근대적 양식으로 재구성되었다.

둘째, 소득증대를 위하여 농로개설, 농지정리, 계·품앗이 장려 등 농업기반시설 확충 및 협동 영농이 전개되었다.

셋째, 의식개혁을 위하여 퇴폐풍조 일소, 협동 분위기 조성, 근검절약의 실천 등을 통하여 건전한 의식과 합리적 생활방식을 제고 하였다. 이에 따라 농촌의 고질적 병폐로 여겨졌던 도박이 근절되고 공동체적 전통문화에 대한 농촌의 인식이 고양되면서 근대적 의식이 싹트게 되었다.

2) 사업확산(事業擴散) 단계(1974~1976년)

첫째, 소득증대를 위하여 논두렁 바로잡기, 소하천 정비, 복합영농 실시, 공동작업장 운영, 농외소득원발굴 등의 사업이 집중적으로 전개되었다.

둘째, 생활환경개선을 위하여 주택개량, 상수도 설치 등 기반조성단계 사업이 지속적으로 전개되었으며 이와 더불어 마을회관 건립과 공동시설 사업이 본격적으로 수행되었다.

셋째, 의식개혁을 위하여 실시된 새마을 교육의 경우, 농민 계층뿐만 아니라 도시근로자, 학생 등 전 사회계층을 대상으로 확대·실시되었으며 이를 통해 근면·자조·협동의 새마을 정신이 확산되었다.

3) 사업 심화(深化) 단계(1977~1979년)

사업심화단계의 중점 사업은 농촌지역의 경제부흥 및 취락구조개선, 도시지역의 공동체의식 함양, 공장의 생산성 제고에 맞추어졌다. 특히 이 시기에는 농촌 새마을운동뿐만 아니라 직장·공장·학생 새마을운동을 중심으로 하는도시 새마을운동 역시 활발하게 전개되었다. 이에 따라 새마을운동을 통한 도·농교류와 직장·공장 새마을운동의 생산성 향상 등의 사업 이 폭넓게 이루어졌다.

첫째, 농촌지역을 중심으로 축산과 특용작물 재배, 새마을 공장 건설, 농공단지 조성 등을 통하여 농촌 지역의 경제부흥이 도모되었으며, 취락구조개선, 대규모 교량 건설, 도로개설 등 기존의 소규모 환경개선사업에서 광역적 대규모 환경개선 사업이

실시되기 시작하였다.

둘째, 도시지역의 공동체의식 함양을 위하여 도·농자매결연, 농촌봉사활동 등이 시행되어 도농 사

이의 일체감 조성되었으며, 불우이웃돕기, 목길 개선, 내 집 앞 쓸기, 질서 지키기, 자연보호 등의 사업을 통하여 공동체적 전통문화 복원이 시도되었다. 특히 공장에서는 노사안정 및 생산성 제고를 위하여

산업체 학교 설치, 공장 내 복지시설 확충 등의 사업이 시행되어 초보적인 수준이었지만 노동자들의 처

우개선이 이루어지기 시작하였다.

양양의 새마을 운동

나. 양양에서의 새마을운동

1) 농어촌 지도자(指導者) 육성

1970년에서 1971년 사이‘새마을가꾸기사업’의 성과를 토대로 하여 1972년부터‘새마을운동’을 본격적으로 전개하였다. 정부가 설정한 새마을운동의 이념이자 목표인‘잘 살기’를 실천하기 위하여 1972년 양양군청 내무과에『새마을계』를 신설하고 근면·자조·협동의 새마을정신을 군민의 일상 속에 뿌리내리고자 많은 노력을 기울였으며 마을별 전담공무원제를 신설하였다. 그 첫 번째가 새마을지도자 육성이었다. 1972년부터 1980년까지 농어촌지도자를 비롯하여 공무원, 부녀자, 리장, 청년회원 등 신분과 계층의 구별 없이 집단 합숙 과정의 새마을 교육을 집중적으로 실시하였다. 농사를 열심히 짓는 모범 농가 또는 농부를 뜻하는‘독농가(篤農家)’교육이 1972년 출범하였다. 독농가연수원에 입교시켜‘자주·자조적 협동농촌 건설을 위한 지도자 교육’을 시켰으며 이 교육을 마친 지도자들이 마을을 이끌어 갔다.

새마을 교육은 엄격하고 규칙적 일정 관리로 지도자를 양성하였으며 아침 6시 기상 밤 10시 취침, 외출이나 외부 접촉이 불가하며 신문·전화·라디오도 접할 수 없었다. 신분이나 사회적 지위를 따지지않고 빠듯한 일정을 따르게 되어 있었다. 교과 과정은 영농 기술, 농협 운동, 새마을가꾸기 사업, 교양과 새마을 정신, 분임 토의, 성공사례 등으로 구성되어 있었다.

교육 중에서 성공사례 발표와 분임토의는 교육생들에게 매우 의미 있는 시간이었다. 농가 소득을 올렸거나 환경개선에 성공한 모범 사례를 경청하고, 저녁에는 분임(分任)별로 마을의 발전을 위해 무엇을어떻게 해야 하는지 열띤 토론을 하였다. 우리 마을은 왜 못사는가? 우리 마을에 가장 필요한 사업은무엇인가? 주민 단결을 어떻게 이끌어야 하는가? 등의 근본적인 문제를 파헤쳐 스스로 해결책을 찾아내는 과정이었다.

교육기관으로는 경기도 고양의 농협대학 부설 독농가연수원과 가나안농군학교(교장 김용기)가 있었으며 우리군도 해마다 더 많은 교육생을 차출해 입교 시켰다.

2) 잘사는 마을 조성

군민의 의지와 새마을 정신으로 자립(自立)하여 잘사는 마을 만들기를 추진하였다. 마을의 형편에 따라 기초(基礎)마을, 자조(自助)마을, 자립(自立)마을로 구분하였다.

새마을사업 초기인 1973년에는 자립마을 12개리, 자조마을 67개리, 기초마을 44개리가 있었다.

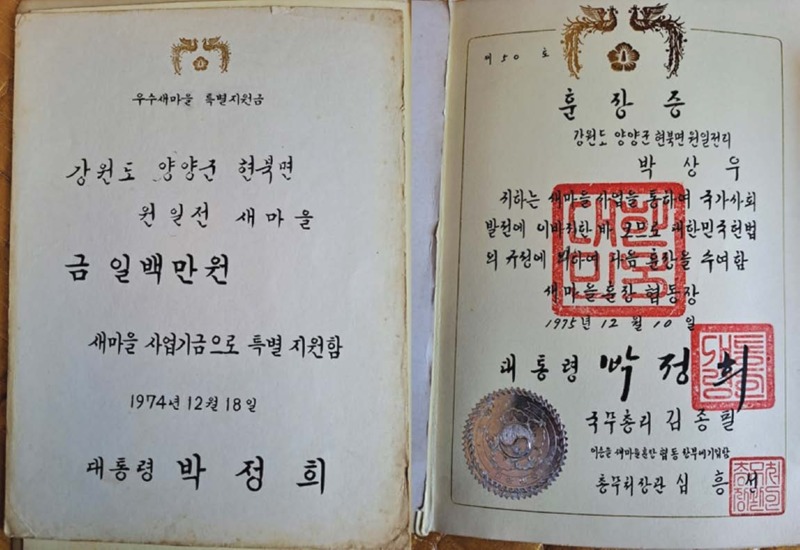

1975년에는 자립마을 26개리, 자조마을 88개리, 기초마을이 9개리로 잘사는 마을이 대폭 늘어났다. 우리군은 새마을운동의 선도적 역할로 전국적으로 알려졌으며 정부의 많은 보조금과 하사금(下賜金) 을 받았다. 특히, 새마을지도자는 훈장을 받는 영예를 입어 많은 지역에서 견학을 오는 마을이 많았다.

3) 개간(開墾)으로 자급자족(自給自足)

황무지를 개간하여 경작면적을 늘리고 식량증산을 위하여 못자리에서 개량 묘판(苗板)으로 조기 모내기 하였다. 통일(統一)벼 장려로 자급자족을 이루었으며 특히, 개간지에는 통일벼를 우선 경작하고남는 쌀은 외지로 반출(搬出)하였다. 객토와 토지개량, 시비(施肥)의 합리화로 쌀 생산에 매진하여 맥류(麥類)를 비롯한 잡곡(雜穀) 생산에도 풍요(豐饒)를 기하였다.

가) 서면 수상리(水上里) 마을

1974년 수상리 벌판 25,000평을 개간하여 연간 300가마의 쌀을 생산하여 대통령하사금 100만원으로 수로(水路)를 개설하였다. 정부 보조금 450만원 중 150만원으로 상수도를 설치하였으며 300만원으로는 보(洑)의 석축과 시멘트 수로 600m를 축조하였다. 지도자인 이영운(李榮雲)이 그 공로로 새마을 훈장 근면장(勤勉章)을 수여 받았다.

나) 서면 수리(水里)

1975년 수리 새마을지도자 윤한규(尹漢奎)의 지도와 마을 주민이 힘을 합쳐 개간을 시작하자 양양군의 적극적 지원으로 30,000평이 개간되었다. 연간 400가마의 쌀이 증산되어 하사금 100만원으로 제방과 수로를 튼튼하게 구축하였다.

다) 현북면 원일전리(元日田里)

1972년 원일전리 새마을지도자 박상우(朴商祐)가 앞장서서 마을 한가운데로 흐르는 하천에 교량 가설 공사를 착공하여 마을 주민의 힘으로 1974년 마을 내 음지마을과 양지마을을 연결하는 길이 103m, 폭 4.6m의 거대한 교량을 완공하였다.

이 기세를 몰아 1975년에는 병자년(丙子年 : 1936년) 수해(水害)로 유실(流失)된 불모지(不毛地) 40,000평을 개간하여 500가마의 쌀을 생산하였다.

이러한 공로로 지도자인 박상우(朴商祐)는 새마을 훈장 협동장(協同章)을 수상하였고 원일전리는 대통령으로부터 100만원을 하사받았다.

1974년 새마을 특별 지원금과 훈장증

4) 한우(韓牛) 육성사업

농촌에서 소는 병원비, 결혼자금, 대학 등록금을 대주는 든든한 보험이었다. 경운기가 등장하기 전까지 모든 농가는 축사(畜舍)가 아닌 외양간(喂養間)에 일소 한 마리씩은 거의 다 있었다.

먼동이 틀 무렵 아버지는 소가 끄는 달구지를 타고 밭으로 향했다. 소는 쟁기를 끌고 논과 밭을 갈았다. 학교에서 돌아온 아이들은 소를 데리고 들과 산에서 풀을 먹이다가 뉘엿뉘엿 해가 지면 집으로 돌아왔다.

그러나 1970년대 중반 이후부터 새마을소득사업을 계기로 농촌의 전통적인 풍경도 바뀌기 시작했다. 경운기가 쟁기와 수레를 대신하게 되었고, 도시민의 육류 소비가 늘면서 축산 농가가 장려된 것이다. 농민들은 외양간이 아닌 축사에서, 가마솥의 쇠죽이 아닌 영양 사료로 소를 살찌웠다. 한우 비육(肥育)을 위해 수십 마리 규모로 축산을 하였다. 1969년부터는 매년‘전국한우챔피언대회’를 통해 씨수소를 선발했고, 그 씨수소를 통해 개량된 우수한 품종의 한우가 농가에 보급되었다. 양양에서도 이때부터 1980년대에 이르기까지 전국 대회에 참가하여 해마다 수상의 영광을 안았다. 양양 한우 개량에는 축협(畜協)과 한우 농가들의 노력이 있었다.

이를 통해 점진적으로 품질을 개선해 오면서 지금의 명품 양양한우가 탄생하게 되었다. 축산 농가는 새마을 영농교육으로 습득한 한우의 사료 배합, 온도, 조명, 전염병 관리 등의 지식으로 소득을 증대했으며 부농을 이룬 이들도 적지 않았다.

가) 양양읍 화일리(禾日里)

1973년 양양읍 화일리는 새마을지도자 김남하(金南夏)가 진두지휘하고 주민의 솔선 참여로숲속에 공동목장을 마련해 한우단지를 조성하였다. 1976년 6월에는 한우가 총 215두로 가구 당 평균 4두가 되었으며‘가구당 10마리의 한우 기르기 운동’을 전개하였다. 한우 외에도 재일교포 한녹춘(韓綠春)이 지원한 430만원으로 꽃사슴 4두를 구입(購入)하여 녹용으로도 소득을 올렸다. 또한 80평의 양어장(養魚場)도 운영하였는데 잉어, 미꾸라지, 붕어를 길렀는데 2척(尺)이 넘는 잉어도 생산되었다.

이러한 공로를 인정받아 김남하는 박정희(朴正熙, 1917~1979) 대통령으로부터 국민훈장 석류장(石榴章)을 수상하였고 화일리는 100만원의 하사금(下賜金)을 지원받았다.

화일리 한우단지

5) 종합농촌(綜合農村) 육성

가) 현북면 대치리(大峙里)

현북면 대치리는 1976년 6,000평을 개답(開畓)하고 모를 이양하여 60가마의 쌀을 증산(增産)하였다. 또한 한우 비육(肥育) 단지를 조성하고 약초를 재배하여 사료로 이용하였다. 양잠(養蠶) 시범(示範) 마을로 고소득을 올리는 등으로 대통령하사금 100만원을 받았다.

나) 시범어촌(示範漁村) 현남면 동산리(銅山里)

주택 51동을 신축하고 기존 주택은 지붕을 개량하였다. 주택 전체를 도색하고 좁은 마을 안길을 확장하여 자동차가 왕래할 수 있게 면모를 일신하였다.

물양장(物揚場) 내 석축 26m를 축조하여 선박(船舶)의 자유로운 출입이 가능하게 하는 등 국비와 군비 1,600만원을 투자하여 시범어촌이 되었다. 1.5km의 백사장을 이용하여 해수욕장을 개장하고 관광객을 유치함으로써 고소득의 기반을 다져 1976년에는 반관반어(半觀半漁)의 수입구조를 갖게 되었다.

물양장 공사

다) 강현면 회룡리(回龍里) 밤나무 단지

새마을지도자 김종극(金種極)의 활약으로 20,000평의 부지에 2,000주의 밤나무를 식재하여 7년이 지난 1976년에는 연간 20가마의 밤을 생산하여 100만원의 소득을 올렸다. 해마다 더 많은 소득을 기대했다.

6) 환경개선(環境改善) 사업

초가(草家)삼간에 호롱불 밑에서 가난하게 살다가 지붕 개량사업으로 처음에는 함석을 올렸다. 나중에는 슬레이트와 기와로 교체하고 전깃불이 들어오니 편리하였다. 하지만 ‘바지저고리에 중절모’ 쓴모양으로 어울리지 않자 1970년대 말부터 주택 개량이 시작되었다. 변소(便所)는 화장실로, 부뚜막은 주방으로, 마루는 거실로 바꾸는 주거 문화로 근대화의 과정이었다. 상하수도와 연탄 난방이라는 생활환경 개선이 있었기에 가능한 도전이었다. 1980년대까지 꾸준히 주택 개량이 추진되어 오늘날 농촌 주택의 전형으로 자리 잡았다.

지붕 개량은 농촌 주택 현대화의 첫 시도였다. 지붕개량과 함께 시행된 새마을사업은 마을 안길 넓히기, 하천 정비, 교량건설, 부엌 개량 등의 환경개선이었다.

울타리도 관목(灌木)으로 생(生)울타리를 만들고 가지런하게 벽돌담을 쌓은 후 빈 땅에는 꽃을 심어 경관을 아름답게 가꾸었다. 1975년 현남면 동산리 마을을 시작으로 서면 장승리, 손양면 여운포리, 하양혈리 등 다수의 마을이집단으로 주택을 개량하여 문화주택에 입주하였다.

다. 국가 장려(奬勵)사업 실천

1) 혼분식(混粉食) 장려운동과 절미(節米)운동, 이삭줍기

각 가정에서 혼·분식을 장려하였으며 쌀을 주식으로 하는 것보다도 밀가루 음식, 보리밥이나 잡곡을 섞어 먹는 것이 훨씬 영양상태가 좋아서 발육에 도움이 된다고 교육하였다. 교사는 학생들의 점심밥에 쌀과 보리가 7대 3으로 섞여 있는지 확인하면서 쌀밥을 가지고 온 학생을 꾸짖곤 했다. 학교에서는 혼분식을 주제로 한 포스터 그리기, 글짓기 대회 등의 행사를 자주 하였다.

또한 부녀회에서는 부뚜막 뒤에 절미통(節米筩)을 놓아두고 밥을 하기 전에 먹을 쌀 중에서 몇 숟갈 덜어서 저축(貯蓄)한 후 쌀을 씻어서 밥을 하였다. 이렇게 모은 쌀을 마을별로 모아서 팔아 부녀회 기 금으로 사용하였다.

이삭줍기는 1960년대 말부터 1970년대에 시골 초등학교를 중심으로 이루어졌다. 들에서 농부들이 가을걷이를 마치면 초등학교 3학년부터 6학년까지 반별로 선생님의 인솔하에 낙곡(落穀)을 주어서 모아 놓았다가 도서 구입 등 필요한 경비로 사용하였다.

2) 새마을 문고(文庫) 운영

1974년부터 청년조직을 중심으로『마을문고』가 신설되어 많지 않은 책이지만 서로 돌려보고 대출과 반납을 하면서 공동체 의식을 함양하였다. 뜻있는 분들에게서 도서를 기증받기도 하였지만 대부분은자체 자금으로 구입하여 비치하였다.

3) “줍기 전에 안 버리기, 버릴 때는 휴지통에”

1970년대 빠르게 산업화되는 과정에서 국토는 오염에 물들어가고 있었다. 자연환경을 지키기 위해 산림 내 불법 건조물 정비, 한 마을 한 보호수 갖기, 각 지자체의 상징 꽃·나무·새 지정하기, 등산로 정비, 위락지(慰樂地) 지정, 안내 계도 시설, 행락(行樂) 편익 시설, 오물처리 시설, 자연학습원 및 자연심신수련장 설치, 희귀 동식물 보호 등의 다양한 제도가 마련되면서 우리군도 적극적으로 동참하였다.

‘사람은 자연보호, 자연은 사람 보호’라는 슬로건 아래 직장에서, 학교에서, 마을에서 나라 사랑 실천에 앞장섰다. 그 시작은‘쓰레기 줍기’였다. 그다음은 쓰레기 안 버리기, 쓰레기 되가져오기로 이어졌다.

특히 초등학교 학생들을 중심으로 애향단(愛鄕團)을 조직하여 주기적으로 마을 안길을 청소하고 마을 어귀에 꽃 심도록 하였으며 일을 마치면 학교에 실적을 보고하였다.

각 단체나 직장 별로는 멸종 위기의 식물을 육묘하여 자생지에 이식시키거나, 빈 병을 주워 모아서그 기금으로 불우이웃을 돕거나, 오염된 철새 도래지를 정화하거나, 바닥에 깔린 쓰레기를 건져 올리거나, 산에 뛰어들어 산불을 막아내는 등 자발적으로 실천을 하였다.

2. 1970년대 4H운동

1970년대는 어디든 마을 입구에‘4H 표지석’이 있었다. 농업기술센터의 전신인 농촌지도소(農村指導所)의 지도로 13세부터 20세까지의 청년들이 마을별 4H 조직을 만들어 활동하면서 새마을운동과 병행하였다.

‘4H 표지석’상단에는 네잎클로버가 그려져 있었다. 4개의 클로버 각각의 안에다 ‘Head(智)·Heart(德)·Hand(勞)·Health(體)’의 머리글자를 따서 네 개의 H자(字)를 넣고 아래에는 마을명을 새겨 넣었는데 힌 바탕에 녹색의 클로버였다.

4H 회원들은 마을회관에서 회의도 하고 마을 안길을 청소하거나 길섶에 코스모스 등의 꽃을 심어 마을을 깨끗하고 아름답게 만들기 위해 열심히 활동하였다. 특히, 4H 경진대회가 있어 마을별로 참석하여 우의를 다지며 왕성하게 활동하는 계기가 되었다.

양양군에서는 여름이면 하천변이나 바닷가에 천막을 치고 연수회를 개최하였다. 교육과 회의를 마치면 면별 대항 운동경기 등을 통해 경쟁과 친목 도모의 기회가 되었다.

4H는 지긋지긋한 가난을 떨치고 농촌의 부흥과 청소년들에게 희망의 불씨를 심어 주었던 운동으로, 훗날 자조(自助) 정신을 앞세운 새마을운동의 모태가 되었다고 평가를 받는다.

3. 식량증산(食糧增産) 운동

1960∼70년대 양양은 가난하고 배가 고픈 시기였다. 그래서 안정적인 식량 생산과 보급은 사람들의 생존 문제일 뿐 아니라 국가의 정치·경제·사회의 안정을 의미했다. 특히 수도권을 중심으로 한 급속한 공업화 및 인구팽창 문제에 직면하면서 식량의 대량 생산은 국정의 제일 과제였다.

양양의 경우 가구당 경지면적이 1ha 미만의 소작농들이 대부분이었기 때문에 식량부족에 늘 시달리고 있었다. 따라서 식량증산(食糧增産)은 일종의 시대정신이었다.

통일벼는 농촌진흥청 주도로 1971년에 개발하였다. 이후 정부가 행정력을 발휘하여 전국 농촌에 보급하였다. 통일벼가 보급되자 1977년 쌀 총 수확량은 1960년대 말에 비(比)하면 30% 이상 급증했다.

식량증산에 힘입어 정부는 1977년‘녹색 혁명 성취’를 선언했다. 1974년 이후 연속 대풍(大豐)으로 1976년 쌀의 완전 자급자족을 달성하였다. 쌀의 완전 자급(自給)을 이루면서 지금까지 쌀 소비억제책을 크게 완화하였다. 1963년부터 식당이나 호텔 등에서 쌀을 원료로 한 점심 제공(提供)을 금지하는 무미일(無米日) 조치를 1977년 1월 폐지하였다. 아울러 쌀막걸리 생산도 1977년 12월 8일부터 허용하였다.

1970년대 통일벼는 유신체제의 행정력으로 보급되었기 때문에 유신체제와 운명을 같이했다. 생산량은 많으나 밥맛이 떨어지는 통일벼에 대하여 농촌사회에서도 품종 선택의 자유를 요구하는 농업 민주화가 등장했지만, 정부는 강력한 행정력으로 통일벼 정책을 밀고 나갔다. 그래서 유신체제의 종언은 곧 통일벼의 외면으로 이어질 수 밖에 없었다.

추곡수매 (통일벼)

가. 전국 단위 ‘쥐잡기운동’ 전개

우리나라가 쥐 잡기 운동을 대대적으로 추진 한 것은 쥐가 먹는 곡물의 분량 때문이었다. 농림부 추산 우리나라의 쥐는 9천만 마리 정도로 한해 약 240만섬(당시 금액으로 대략 240억원어치)의 곡식을 먹어 치웠다. 이는 당시 곡물 총생산량의 8%였다. 배고픈 시절에 쥐가 엄청난 양의 곡물을 먹어 없애는 것이기 때문에 쥐 잡기가 꼭 필요하였다.

1970년 1월 26일 우리나라가‘쥐잡기운동’을 처음으로 실시하였다. 농림부는 당시 예산 14천만원을들여서 전국 540만 가구에 20g씩의 쥐약을 무료로 배포했다.

정부는 학생이나 직장인, 공무원들에게 잡은 쥐의 쥐꼬리를 가져오게 하고 꼬리 하나 당 연필 한 자루 혹은 복권 한 장씩을 나누어 주었다. 그렇게 해서 1차‘쥐잡기운동’이 성공을 거두면서 그해 5월 15일 2차 ‘쥐잡기운동’을 실시하였다. 1971년 3월 15일 3차로 전국‘쥐잡기운동’을 실시하였다. 1972년 은 쥐띠해임에도 불구하고‘쥐잡기운동’이 열기를 더해지면서 쥐잡기 포스터 공모대회와 쥐 박멸 웅변대회를 열었다.

이런 전국 단위‘쥐잡기운동’은 1980년대에도 이어졌다. 하지만 쥐꼬리 검사 등은 사라졌고, 1년에 2번 연중행사로 치러졌다. 1990년대 들어서면서 정부 차원에서 쥐잡기 운동이 사라졌다. 급격한 도시 화가 아이러니하게도 쥐 개체 수의 감소로 이어졌기 때문이다.

쥐약의 폐해도 속출했는데 쥐를 주식으로 하는 여우가 쥐약을 먹은 쥐 때문에 우리나라에서 멸종했으며 쥐를 잡아먹는 들 짐승과 조류는 물론 애완동물에도 일부 피해가 있었다.

4. 1970년대 양양의 경제

가. 급부상(急浮上)하는 관광산업

1970년대 산업화로 소득이 점차 증대되면서 농·어한기(農·漁閑期)를 이용해 화전(花煎)놀이가 점점 발전하였다. 도시에서도 직장별로 단체 관광으로 이어지면서 유원지나 유명관광지를 찾는 관광수요가 급격히 늘어 양양군을 찾는 관광객 수가 200만이 넘어섰다.

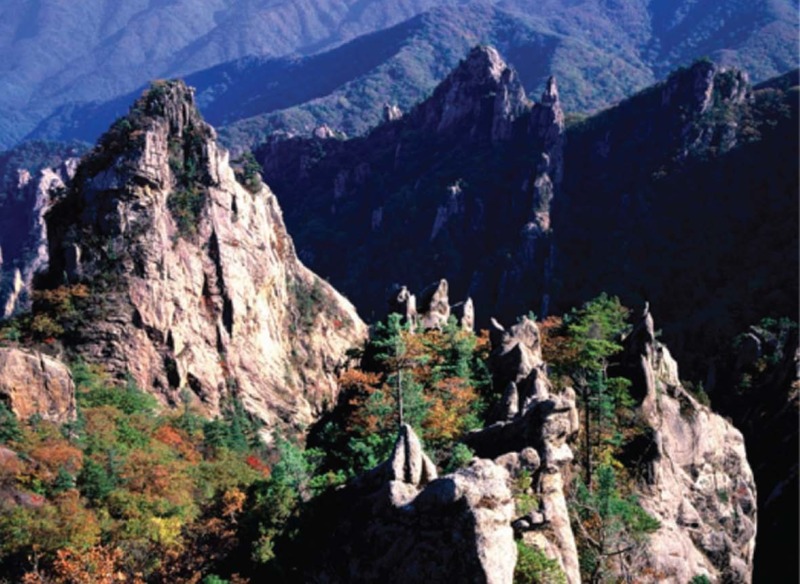

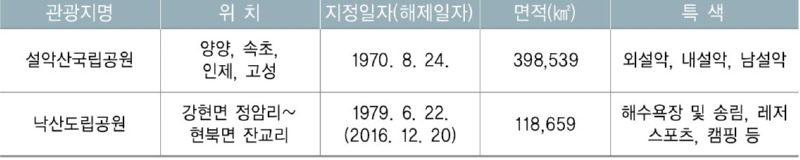

특히, 각급학교 수학여행단을 비롯한 젊은이들의 발걸음이 산으로 이어지자 설악산(雪嶽山)이 1970년 8월 24일 국립공원으로 지정되었다.

이 무렵에는 산과 바다, 강을 찾아 텐트를 치는 캠핑문화도 발전하였다. 성수기(盛需期)에는 부족한 숙박을 해소하고자 민가에서 묵는 민박(民泊) 문화도 생겨났다.

또한 피서 인구의 증가로 인하여 해안 경관에 대한 합리적 관리의 필요성이 대두되었다. 이에따라 1979년 6월 22일 강원도가 강현면 정암리부터 현북면 잔교리까지의 해안을 낙산도립공원으로 지정하였다. 해수욕장(海水浴場)을 찾는 피서객은 70년대를 거쳐 90년대에 정점을 찍은 후 2,000년대에 들어서면서 점차 그 수요가 줄어들었다. 다만, 양양지역이 4계절 관광지가 되면서 계절과 관계없이 바다를 이용한 레저 문화가 새로운 관광의 행태로 자리매김하고 있다. ‘90년대 말부터 수상 오토바이가 등장한 후 2000년대는 요트와 낚시가 유행하다가 2011년부터는 윈드서핑이 각광을 받고 있다.

시대의 변화에 따라 낙산도립공원은 2016년 12월 20일 해제되었다.

설악산국립공원 오색지구

▷ 관광지 지정 현황

나. 구룡광산(九龍鑛山)의 폐업(閉業)

양양군 서면 갈천리 산 28번지에 위치한 구룡광산의 광구의 범위는 약 90ha로 구룡령 일대에 퍼져 있었으며 자철광으로 철 함유량은 52%였다.

광산의 시작은 태평양전쟁이 시작된 1940년대 초에 일제에 의해 채굴되면서 부터다. 일제강점기에는 일본사람들이 들어와 보급대(補給隊) 징집을 면(免)한 젊은 사람을 끌어다 채광과 허드렛일을 시켰다.

이들은 구룡령 입구에다 대장간을 차려놓고 각종 기구를 만들고 다듬어 철광석을 채굴하였다. 정과 지렛대, 인력으로 100m 정도를 뚫었으며 갱도를 동바리로 받치며 전진을 하였다. 캐낸 철광석은 바퀴 대신 썰매처럼 만든 인발구[人拔車]라고 불리는 수레(구르마)에 싣고 사람이 산 중턱까지 끌어낸 후 케이블카에 쏟아 버리면 산 아래의 선광장(選鑛場)으로 옮겨져 선별을 한 후 목탄차로 싣고 나갔다. 1940년대 이전부터 해방 전까지 철을 캐다 해방과 더불어 중단되었다. 수복 후 함태광산(咸太鑛山)에서 인수하였다. 1963년 지질학박사 김옥준씨가 매장량을 확인 후 경제성이 있는 것으로 판단하자 채광(採鑛)을 시작하여 월간 300톤을 채굴하였다. 자동차 편으로 속초항까지 운송하여 일본으로 수출하였으나 생산규모가 영세하고 열악한 도로 여건으로 제1차 석유파동을 겪으면서 1974년 이후 생산이 중단되었다. 그러나 철의 질은 양양광업소 보다도 뛰어났다고 한다. 광부들은 외지인을 포함하여 70~80명 정도가 종사하였다. 이때는 기술이 발전하여 갱도에는 레일을 깔았고 착암기로 철광석을 캐면 광차로 옮겨 조구통(광석이 미끄러져 내리는 구조물 입구의 구멍)에 부리고 케이블카로 선광장까지 옮겼다.

아직도 당시에 사용하던 케이블카 와이어(줄)가 그대로 남아있다. 원형이 보존된 굴이 1개소가 있으며, 갱도 입구가 함몰된 굴이 두 곳 더 있다. 화약고 건물 2동과 선광을 위해 철광석을 야적해 놓던 곳도 남아있다.

5. 유신헌법과 통일주체국민회의 대의원 탄생

가. 유신헌법(維新憲法)과 통일주체국민회의 탄생

1972년 10월 26일 헌법 개정안을 의결·공고하였고, 11월 21일 국민투표로‘유신헌법(維新憲法)’을확정하였다. 유신헌법에서는 대통령직선제를 통일주체국민회의에 의한 간접선거로 변경하고 대통령의임기를 6년으로 사실상 무제한 연임이 가능하게 하였다.

통일주체국민회의 대의원 선거에 있어 농촌은 소선거구제를 채택하고, 도시는 중선거구제를 채택하여 인구 2만 명을 기준으로 1인에서 5인까지 다양화하여 전국의 대의원 정수를 2,359명으로 하였다.

통일주체국민회의대의원 선거는 1972년 12월 15일에 실시되었다. 1972년 12월 23일 실시된 제8대 대통령선거에서 후보는 박정희 한 사람뿐 이었다. 투표에는 전 대의원이 장충체육관에 참여하였고, 투표결과 박정희는 2,357표(무효 2표)로 당선되어 제8대 대통령이자 4번째의 대통령이 되었다.

1) 양양의 제1대 통일주체국민회의(統一主體國民會議) 대의원 선거

제8대 대통령 선거를 간접선거로 실시함에 따라 대통령을 선출하는 제1회 통일주체국민회의대의원 선거를 실시하여 양양면 김남호 후보, 서면 이영운 후보, 손양면 김주악 후보, 현북면 김흥기 후보, 현남면 김석만 후보, 강현면 김준영 후보가 당선되었다.

2) 제2대 통일주체국민회의 대의원 선거

제9대 대통령을 선출하는 제2회 통일주체국민회의 대의원 선거를 1978년 4월 29일 선거를 공고하고 1978년 5월 18일 선거를 실시하였다.

양양면 최병규 후보, 서면 권영대 후보, 손양면 윤병구 후보, 현북면 김흥기 후보, 현남면 김주철 후보, 강현면 김진각 후보가 각각 당선되었다.

나. 1970년대 유신헌법(維新憲法)의 탄생과 종말(終末)

1970년대는 새마을사업의 성공 등으로 경제 상황이 나아지면서 남북통일을 언급하게 되었다. 1972년 분단 이후 최초로 7·4 남북 공동 성명을 발표하면서 국민은 통일을 염원하게 되었다. 정부는 이때를 이용하여 강력한 대통령제하에서만 통일의 주도권과 경제발전을 이룩할 수 있다고 국민을 설득하였다. 야당의 반대에도 불구하고 1972년 12월 27일 국민투표로 유신헌법(維新憲法)을 통과시켰다.

유신체제가 등장한 이후 처음으로 1973년 10월 2일에 대학에서 유신 반대 시위가 일어났다. 강경 진압에도 불구하고 반유신운동이 통제되지 않자 1974년부터는 긴급조치를 잇달아 발동하여 민주화운동에 나선 수많은 학생과 인사들을 체포 투옥하였다.

국제적으로도 1973년 10월 6일에 이집트와 시리아가 이스라엘을 공격한 제4차 중동전쟁이 시작되면서 제1차 석유파동이 발생하였다. 국내 유가(油價)도 2만원에서 8만원으로 올라 중소기업의 2/3가 파산하는 등 경제 상황이 매우 어려워졌다.

1979년 중동에서 이란 혁명이 촉발되면서 제2차 석유파동(1979 oil crisis)이 1981년까지 이어졌다.

이로 인해 나라의 빚이 폭발적으로 증가하며 경제와 정치적 불안이 가중되었다. 이때 공산권 붕괴도 도미노처럼 이루어졌다.

1979년 10월 15일 부산대 교정에서“유신독재정권에 맞선 투쟁”이 시작되어 18일 0시에 비상계엄이선포되고 공수부대가 시위대를 진압했다.

그러나 항쟁은 마산으로 퍼져 경남대 학생들과 시민들이 격렬한 시위를 벌였다. 정부는 20일 마산과 창원에 위수령(衛戍令)을 선포하면서 결국 부마항쟁(釜馬抗爭)은 막을 내렸다.

1979년 10월 26일 부마사태 수습을 이유로 모인 국가안전기획부 궁정동 안가(安家) 연회에서 박정희 대통령이 저격(狙擊)을 당해 사망하게 되었다. 대통령 서거(逝去)로 유신헌법도 서서히 종말을 고하게 되었다.

-

- 이전글

- 7. 대한민국의 일원이 된 양양

- 24.03.06

-

- 다음글

- 제3장. 1980년대 지방자치제(地方自治制) 탄생

- 24.03.06