4. 양양의 교육(敎育)제도

페이지 정보

본문

가. 삼국시대(三國時代)

인류의 역사는 교육의 역사와 맥을 같이하여 발전하여 왔다. 따라서 초기의 교육은 일상생활·의식행사 등의 일부분으로 이루어져 왔다. 이러한 과정을 거치면서 고대국의 성립과 함께 제도화된 교육기관이 설립·운영되었다. 우리나라의 공교육기관의 설치에 관한 구체적인 기록은 삼국시대부터였다. 고구려에는 우리나라 최초의 형식적 교육기관이 있었는데 오늘날의 고등교육기관에 해당하는 태학(太學)으로 소수림왕 2년(372년)에 설립되었다. 그리고 일종의 사립학교인 경당(扃堂)이 있었다.

백제에는 교육기관에 관한 기록은 없으나 일찍부터 오경박사(五經博士)가 있었던 사실에서 태학과 유사한 교육기관이 존재했을 것으로 추정할 수 있다.

신라는 삼국통일의 근간이 된 화랑도(花郞道)에서 교육의 기능과 역할을 찾아볼 수 있다. 그리고 삼국통일 이후에는 국학(國學)을 신문왕(神文王) 때에 설립하였는데 경덕왕대(景德王代)에 이를 태학(太學)으로 개칭하였다가 혜공왕대(惠恭王代)에 다시 국학으로 고쳤다.

기원전 6000년 전에 해당하는 선사시대의 유물이 발견되고 삼국시대 초기에는 고구려에 속했다가후기에는 신라에 속했던 양양의 지리적 특성에 비추어 볼 때 고구려와 신라 교육제도의 영향을 받았을 것으로 추정되나 아직 역사적 기록이 없어 당시의 교육기관의 존재를 확인할 수는 없다.

나. 고려(高麗)시대

고려시대의 교육은 관학(官學)과 사학(私學)으로 구분된다. 관학은 개성에 설립된 국자감(國子監), 동서학당(東西學堂), 오부학당(五部學堂)과 지방에 설립된 향교(鄕校) 등이 있었다. 반면에 사학은 12공도(十二公徒)와 서당·서사(書社) 등이 있었다.

양양향교는 1127년 인종(仁宗)의 입학조서(立學詔書)가 내려진 이후 늦어도 양주방어사(襄州防禦使)로 승격(昇格)된 1221년에서 지양주사(知襄州使)로 승격된 1260년경 이전에 설립되었을 것으로 추정된다.

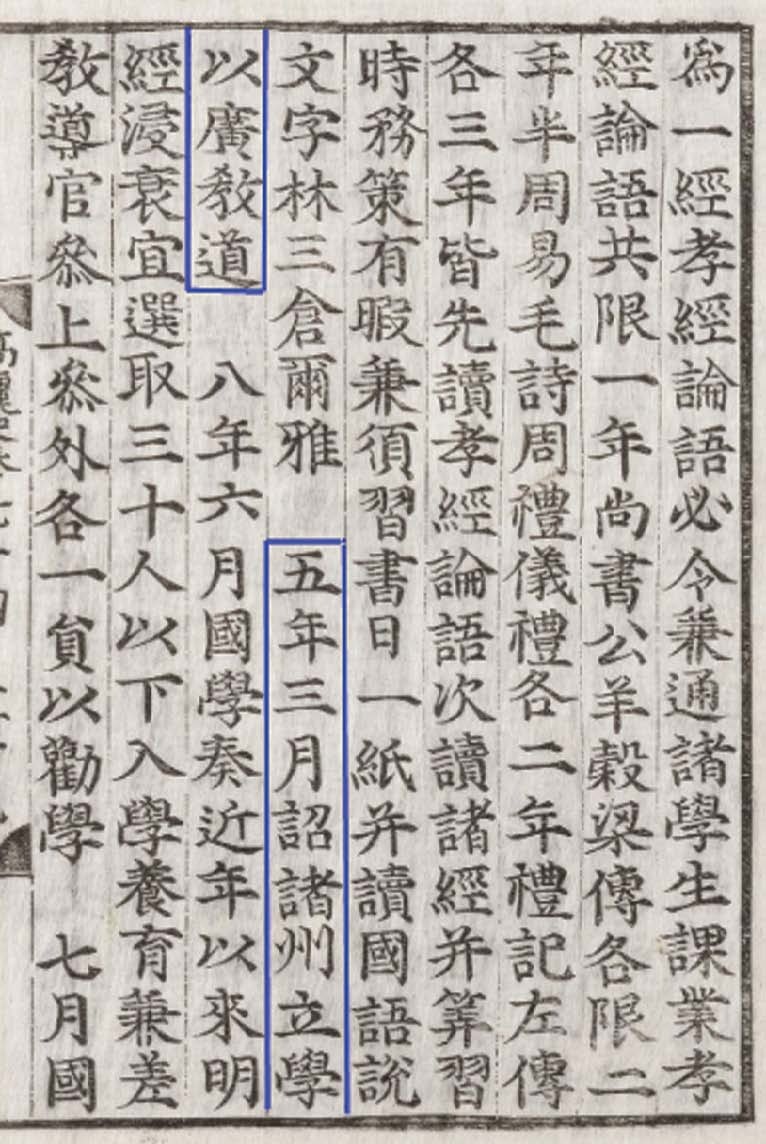

『고려사』권74에‘인종(仁宗) 5년(1127년) 3월에 조서(詔書)를 내려 모든 주(州)에 학교(學校)를 세워서 가르침의 도를 넓히게 하였다 라「五年三月 詔, 諸州立學, 以廣敎道.」’고 기록하고 있어 양양향교는 이 시기에 최 초로 설립되었을 것으로 추정된다.

강릉도존무사 안축(安軸)은 그의【양양신학기문(襄 陽新學記文)】에서 양양지방은 오랑캐와 접하고 있는 지리적 특성 때문에 여러 차례 변란을 겪음으로서 향교를 지을 겨를이 없었다고 술회하고 있으며, 아울러그간의 방백들이 흥학(興學)에 소홀히 하였음을 지적하면서 향교의 재건을 역설하였다. 이에 안축은 양양지방의 향로(鄕老)들과 향교의 재건을 논의하였던 것으로 보인다. 즉 문선왕동(文宣王洞)이 옛 학교의 터[현 양양읍 구교리]였음을 향로(鄕老)들로부터 전해들은 안축이 그곳을 향교의 건립지로 설정함으로서 향교 재건(再建)의 역사는 비로소 시작되었다. 안축존무사는 충숙왕 17년(1330년) 통주수정랑 진군(通州守正郞 陳君)에게 병부(兵符 : 군대를 동원하는 표식)를 내려 그 공역을 감독하게 하였으며, 본 읍의 수령 정랑 박군(朴君)이 힘을 써서’양양학교(양양향교)가 재건되었으나, 안축 강릉도존무사의 재직기간이 고려 충숙왕(忠肅王) 17년(1330년) 5월부터 충혜왕(忠惠王) 원년(1331년) 9월까지임을 감안하면 양양향교 재건은 이 시기에 이루어졌다고 보아야한다.

『고려사』세가 권74 인종(仁宗)이 내린 입학조서

다. 조선(朝鮮)시대

조선시대의 교육제도는 고려의 제도를 계승했기 때문에 관학으로 중앙에 성균관과 4부학당, 지방에 향교를 두었다. 조선 중기 이래의 사학 중에서 서원·서당은 주요한 교육적 역할을 수행하였다. 특히 서원을 중심으로 형성된 문도(門徒)는 정치세력화로 이어졌다. 서당은 초등교육기관이었으며, 서원과 향교는 중등교육기관에 해당하는 교육기관이었고 성균관은 고등교육기관에 해당하는 교육기관이었다.

1) 향교(鄕校)

양양지방에 있었던 대표적인 교육기관으로는 향교, 서원 그리고 서당을 들 수 있다. 향교는 고려시대부터 설립되어 조선시대에는 국가적 관심 속에 주·부·군·현의 대부분에 설립되어 지방교육의 부흥을 가져왔다. 성리학에 입각한 새로운 지배이념을 교육을 통하여 보급·확산시키려는 의도가 있었기때문이다. 수령의 치적 중 흥학(興學)은향촌의 사회를 비롯한 성리학적 지배질서를 통한 교화(敎化)를 기준으로 삼았기 때문이다. 향교의 교관은 교수와 훈도(訓導), 학장(學長 또는 訓長)의 3종이 있었다.

도호부(都護部) 이상에는 모두 교관이 있었으나, 군·현에는 교수 또는 훈도가 없는 경우도 있었다.

500호 미만의 소읍에는 훈장을 두었다. 교과목은 소학(小學), 사서(四書), 오경(五經)등을 위주로 삼강행실(三綱行實) 등 예의와 관련된 생활규범을 교과목으로 추가 하였다. 향교는 향음례(鄕飮禮 : 매년음력 10월 향촌의 선비와 유생들이 향교와 서원 등에 모여 학덕과 연륜이 높은 이를 주빈으로 모시고 술을 마시는 유교의례), 향사례(鄕射禮 : 춘추 두 계절에 예법에 따라 학교에서 활쏘기를 익히는 것)등을 통한 경로(敬老) 정신 고취와 예의범절의 실천적인 수행을 포폄(褒貶 : 칭찬과 나무람) 함으로서 미풍양속을 권장하는 기관이었다. 향촌 사회의 자율적인 규제는 이러한 배경 속에서 이루어 질수 있었다.

그런데 양양향교의 변천과정을 보면, 고려조인 1127년 인종(仁宗)의 입학조서(立學詔書)가 내려진이후 설립되고, 안축(安軸) 강릉도존무사(江陵道 存撫使) 재직시기인 1330년∼1331년에 양양읍 구교리에 재건(再建)하였으나, 학사(學舍)로서는 너무 협소하여 조선 인조 4년(1626년)에 확장과 함께 중수하였고, 숙종 8년(1682년)에 양양부사 최상익(崔商翼)과 진사 최상은(崔相殷), 박호(朴灝) 등의 주도로 현재의 위치인 임천리로 이건(移建)하였다. 아울러 도유사(都有司) 1인, 장의(掌議) 2인, 유사(有司) 2인을 두어 직제를 정비하였으며, 교생(校生) 70명을 정액하고 전답 7결을 지급하여 그 운영의 자원으 로 삼게 하였다.

이 시기의 양양향교는 대성전(大成殿) 9칸, 동서(東西) 각 6칸, 신문(神門) 7칸, 전사청(奠祀廳) 3칸, 동서재(東西齋) 각 4칸, 명륜당(明倫堂) 14칸, 제기고(祭器庫) 1칸, 서적고(書籍庫) 1칸의 규모를 갖추고 있었다. 정조 6년(1782년) 양양부사 이진항(李鎭恒)이 둔전동(屯田洞) 주철소(鑄鐵所)를 교궁(校宮: 고을의 문묘)에 두었다.

2) 서원(書院)

사립 중등교육기관에 해당하는 동명서원(東溟書院)이 양양군 양양읍 조산리에 위치해 있다. 동명서원은 조선 인조 6년(1628년)에 건립되었다. 당시 양양도호부사(襄陽都護府使) 조위한(趙緯韓)은 흥학(興學)에 뜻을 두고 그 방안을 강구하던 중 인조 4년(1626년) 병인(丙寅)에 방어위치가 못 된다하여 폐 (閉)한 양양부 대포만호영의 군용건물인 만호가 살던 관사가 방치되어 장차 헐리게 될 것을 발견하고이곳을 학사로 전용토록 하였으며, 이것이 서원이 건립되는 단초가 되었다.

서원 건립을 위해 숭모(崇慕 : 숭배하고 그리워 함)의 상징이 될 선현으로 정언(正言 : 국정에 대한 간쟁과 비평, 관원을 탄핵하는 사간원의 관원)을 지낸 노경복(盧景福)과 사림(士林) 최정립, 이현일 등이 향론(鄕論)으로 양열공(襄烈公) 조인벽(趙仁壁)을 추천하였으며, 이에 조부사(趙府使)의 협조로 강당 뒤편에 사당을 건립하여 충현사라 명명하고 조인벽을 봉향하였으며 동명서원으로 현판 하였다. 아울러 부사 조위한은 전답과 소금 굽는 가마와 어선 한척을 지급하여 전속시켜 서원의 운영에 협조하였다.

조인벽의 본관은 한양으로 여말 충목왕(忠穆王)대 이래로 홍건적의 퇴치와 왜구의 격퇴에 지대한 공헌을 한 무관이었으며, 아울러 학문과 덕망을 갖춘 문인이었다. 조인벽은 사도도휘사(四道都揮使)를 거쳐 판의덕부사(判懿德府使)를 역임하였으며, 그의 처남 이성계(李成桂)와 함께 위화도 회군에도 가담하였고, 그의 봉작(封爵)은 순성익위협찬보리공신삼중대광용원부원군(純誠翊衛協贊輔理功臣三重大匡龍源府院君)이었다.

공양왕 2년인 1390년 4월 9일 회군한 신하들의 공을 기록하고 고인(故人) 조인벽 포상의 규정을 유사에서 거행하였고, 조선조 태조 2년인 1393년 7월 22일 고인이 된 조인벽을 2등 공신에 보하고 포상하였다고 『고려사』와 『조선왕조실록』에 각각 기록되어있다.

동명서원이 창건된 이후 얼마 안 되어 조인벽의 넷째 아들 조사(趙師)가 배향(配享 : 선원에 위패를모심)되었다. 조사는 사적으로 이성계의 생질(甥姪 : 누이의 아들)이었던 관계로 통정대부첨지중추원사(通政大夫僉知中樞院事)에 제수되었으나 이를 사양하고 고려조에 대한 절의를 보였으며, 이에 후인의 사표가 되었으므로 배향될 수 있었다.

3) 서당(書堂)

서당은 글방, 서방, 책방, 서재 등으로 불렸다. 서당은 우리나라의 전통교육기관들 중에서 일반국민에게 가장 친밀성이 있는 교육기관으로 각 지방의 마을마다 있다시피 하였다. 서당이 국민들에게 친밀성을 가지게 된 것은 서당이 오랫동안 서민들의 유일한 교육기관으로 운영되어 왔으며, 근대에 이르기까지 많은 국민들에게 교육적 영향을 미쳐왔기 때문이라고 생각된다. 서당은 근대학교가 등장할 때까지 향촌 일반인들을 교육하는데 기반을 두어 촌락을 근거로 꾸준히 교육적 영향을 유지하고 있었다. 서

당은 특히 일제의 식민지 교육정책에 대해 민족교육기관으로서의 명맥을 지키는 교육적 생명력을 지니고 있었다. 그리고 광복 이후에는 향촌의 부족한 초등교육의 수요를 보완하였으며, 한국전쟁 이후에는 빈곤한 가정의 초등교육 이후의 일시적인 교육의 수요를 충족시키기까지 하였다.

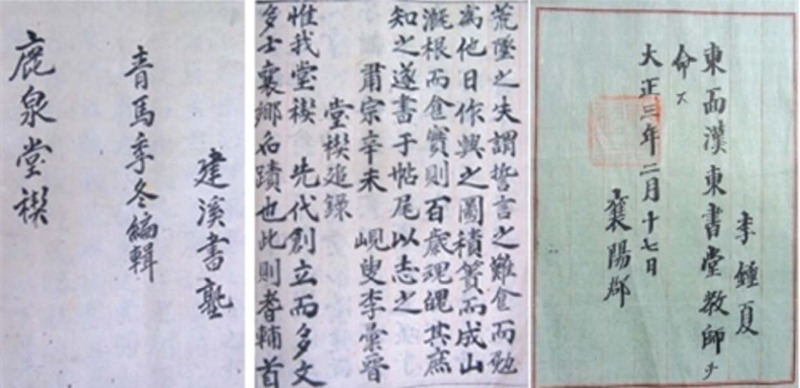

양양지방에는 양양읍 서문리에 숙종 17년(1691년) 동부승지 이휘진(李彙晉)이 세운 건계서당[(建溪書堂) 서북방 1㎞ 지점]과 1758년(戊寅) 조산리에 부후 이헌경(府侯 李獻慶)이 세운 몽산서당[(蒙山書堂) 1759년 명명, 동방 4㎞ 지점], 그리고 손양면 송전리에 있던 한동서당[(漢東書堂) 동남방 4㎞ 지점]이 있었다.

그 외에도 많은 수의 서당이 마을 마다 여러 형태로 운영되고 있었던 것으로 추측할 수 있다. 그 근거로 양양지방의 인재들이 과거시험에 다수 합격한 것을 들 수 있다. 세종6년(1423년)에 이세문이 계방(桂榜 : 대과의 합격자 명부)문과에 합격한 것을 시작으로 고종 31년(1893년)에 이석재의 합격까지 22명이 합격하였다. 또 연방(蓮榜 : 초시 합격자 명부) 소과(小科)에도 이세문이 태종 15년(1414년)에 합격하였고 그 아들 이승복이 합격하는 등 조선시대에 90명의 진사가 배출되었다. 그리고 무과(武科)에도 이승조[(李承祚) 경상좌병마절도사]를 시작으로 고종 13년(1875년)까지 41명이 호방(虎榜 : 무과 합격자에게 검은 깃발 수여)으로 합격하였다. 특히 김기종(金起宗)은 1615년에 진사가 된 후 1618년 문과에 장원급제하여 인조 2년(1624년) 이괄의 난 때 2등 공신이 되어 이름을 날렸다. 이와 같은 급제자의 배출은 이 지방에서 서원, 향교를 비롯한 중등교육뿐만 아니라 기초교육이 되는 서당 교육도 활발하였음을 짐작하게 한다.

당시 서당에서 일반적으로 가르쳤던 교육내용과 같이 강독(講讀), 제술(製述), 습자(習字)의 세 가지였을 것으로 추정된다. 강독의 교재는 기초적인 교재인『천자문(千字文)』, 『동몽선습(童蒙先習)』, 『통감절요(統監節要)』 및 사서삼경(四書三經)과 부교재격인 『사기(史記)』, 『당송문(唐宋文)』, 『당률(唐律)』 등이었는데 대개는 『통감절요(統監節要)』 정도에서 그쳤다. 조선시대 중엽 이후로는 우리나라의 독자적인 동몽교재의 개발과 보급이 이루어져 서당에서 교육용으로 사용되기도 하였다. 제술로는 오언절구, 칠언절구, 사율, 고풍, 십팔구시 및 작문 등이 있었는데, 훈장의 자질에 따라 제술이 전혀 제외된 곳도 있었다. 습자는 해서를 위주로 하였으나 학습 정도의 진전에 따라 행서(行書)와 초서(草書)체를 익히기도 하였는데 이는 훗날 편지글을 익히려는 실용적인 의도에서이다.

첫째, 강독은 한문을 읽는 방법을 가르치는 것으로서 서당의 교과과정에서 가장 중시되었다. 즉 강독은 석음(釋音)과 음독(音讀)을 반복 암송시키고 문장을 혼자 읽고 그 의미를 이해하도록 지도하는데 그 목적이 있었다.

둘째, 제술(製述)은 서(書)·기(記)·발(跋)·제문(祭文)·소첩(訴諜)·시(詩)·부(賦) 등을 저술하는 것으로 광범위하다. 그러나 일반적으로는 주로 시문(詩文)을 짓는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

셋째, 습자(習字)는 서당교육의 중요한 과목의 하나였다. 처음에는 해서(楷書)를 많이 연습시켜 어느정도 익숙해지면 행서(行書), 초서(草書)도 익히도록 하는 것이 일반적이었다. 서당에서의 습자교육은일상생활에서 필요한 실용적인 내용보다 문자 이해를 위한 것에 중점을 두었다. 습자의 평가는 정기적으로 열리는‘전시회’에서 평가하였다. 서당에서 이러한 일상적이고 상식적인 것들을 가르치는 것은 당시 봉건사회에서의 국민적 자질을 함양하고, 사회성원으로서의 직분과 책임을 다하여 예절바른 생활을 하도록 교육시키자는데 그 목적이 있었다.

건계서숙 녹천당계첩과 한동서당의 교사 임명장

-

- 이전글

- 3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (2)

- 24.03.11

-

- 다음글

- 5. 근대(近代)의 양양 (1)

- 24.03.11