3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (2)

페이지 정보

본문

다. 임진왜란(壬辰倭亂)과 양양

선조 25년(1592년)부터 31년(1598년)까지 2차에 걸쳐서 조선에 침입한 일본과의 싸움은 1차의 침입이 임진년에 일어났으므로‘임진왜란’이라 부르고, 2차의 침입이 정유년에 다시 있었으므로 ‘정유재란(丁酉再亂)’이라 하는데, 임진왜란하면 일반적으로 정유재란까지를 포함하여 말한다.

전쟁은 하루아침에 터진 것은 아니었다. 발발 이전에 꽤 오랫동안의 교섭이 있었다. 도요토미가 전국시대를 마감할 때까지 조선과 일본 간의 외교관계는 단절되어 있었지만, 대마도주(對馬島主)와는 제한적 교류를 진행하고 있었다. 선조 20년(1587년) 도요토미는 대마도주를 통해서 조선과 교섭하였는데, 그 내용은 조선 국왕을 일본에 입조(入朝)하라는 것이었다. 나아가 명나라에 대해서까지 일본에 조공할 것을 주장하였다. 그러나 대마도주는 이러한 요구가 받아들여질 리 없을 뿐 아니라 양국의 외교 관례상 너무나 격에 벗어난 요구임을 잘 알고 있었다. 그래서 대마도주는 이러한 도요도미의 요구를 숨기고 단지 통신사(通信使)를 파견해 줄 것을 조선정부에 요청하였던 것이다.

이듬해 일본에서는 국사(國使)라는 이름으로 사절단을 파견하였으나 소득 없이 돌아가게 되었다. 이때 일본 사신들이 ‘조선이 통신사 파견을 거절하였으므로 일본이 전쟁을 일으킬 가능성이 있다’고 밝힘으로써 비로소 조선정부는 일본이 전쟁을 일으킬 가능성을 상정하게 되었다.

그 뒤 일본이 자진해서 조선인을 송환하자 선조 23년(1590년) 조선정부는 결국 일본에 통신사를 파견하였다. 일본 내에서 전쟁을 반대하던 대마도주와 고니시 유키나가(小西行長)는 통신사 파견이 곧 조선이 항복한 것을 의미한다고 도요토미를 설득하였다. 그러나 도요토미는 조선 통신사에게 명나라를 정벌할테니 조선이 길잡이가 되어 달라고 요구하였다. 이듬해에 돌아온 통신사의 각기 다른 보고에 대해 논란을 벌이던 중, 그해 3월 일본 사신으로부터“1년 뒤에 길을 빌어 명나라에 들어갈 것”이라는 통고를 받았다. 조선정부는 비로소 일본군이 쳐들어올 것이라는 사실을 확인한 셈이다.

조선정부는 남부 하삼도(경상도, 전라도, 충청도)의 관찰사를 새로 임명하여 성지(城池)를 수축하고 병기(兵器)를 수리하게끔 독려하였다. 또한 남해 연안의 국방요지에도 유능한 군사 지휘관을 배치하여유사시에 대비하도록 조치하였다. 그러나 이를 능가하는 조치는 취해지지 않았다. 그 이유는 조선정부가 일본의 의도를 정확히 파악하지 못하고, 대규모의 왜구가 약탈을 목적으로 침입할 것이라는 정도로 사태를 인식하였기 때문이다.

도요토미는 중앙집권적인 군사지휘체제를 확립하고 병력동원 체계와 전투부대를 재편하였다. 일본은 왜란 직전 이미 1천여 척의 전선을 보유하고 있었다. 또 출정부대의 군량을 확보하고, 총 병력 33만을 동원할 수 있는 준비 태세를 갖추었다. 이때의 일본군은 조총을 비롯한 개인 무기뿐 아니라 오랫동안의 전투경험을 아울러 갖춘 병력이었다. 반면 조선군은 전쟁 준비부터 지고 있었다. 수군의 경우

488척의 전선과 약 5만의 병력을 보유하고 있었으나, 실전 경험이 전혀 없는 군대였다. 게다가 육군은 명부상으로만 존재하거나 무력한 대역인(代役人)만으로 편성되어 있었다.

임진왜란은 선조 25년(1592년) 4월 일본군이 부산에 상륙함으로써 시작되었다. 당시일본의 조선 침략군은 9개 부대로 편성되어 있었다. 4월 13일 고니시가 이끄는 일본군은 700여 척의 대선단을 이끌고 오전 8시에 오우라항(大浦港)을 떠나 오후 5시에 부산 앞바다에 도착하였다. 다음날 일본군이 부산진성(釜山鎭城)을 공격하였는데, 이곳을 사수하던 부산진 첨사(僉事 : 종3품의 무관) 정발(鄭撥)은 사력을 다해 싸웠으나 중과부적으로 성민과 함께 전사했다. 이튿날 동래성(東萊城)을 지키던 동래부사 송상현(宋象賢)도 군민과 더불어 항전했으나 전사했다.

대마도에 대기하고 있던 일본군의 후속 부대는 제1대가 부산 상륙에 성공했다는 보고를 받고 계속 상륙해 왔다. 19일에는 가토가 이끄는 제2대 병력이 부산에, 구로다가 이끄는 제3대 병력이 다대포를 거쳐 김해에 각각 상륙하였다. 4~5월에 걸쳐 제4~9대에 이르는 후속 부대가 상륙하였다. 이 중 부산성과 동래성을 함락한 일본군은 크게 3갈래로 나누어 서울을 향해 북상하였다. 부산에 상륙한 일본군은 파죽지세로 북상하여 불과 20일 만에 서울을 점령하였다.

영동지방에 침입한 일본군은 부산 상륙 시 제4대였던 삼길성(森吉成) 부대였다. 이 제4대는 삼길성 휘하에 2천명, 도진의홍(島津義弘) 휘하에 1만명, 도진의홍의 종속적 지위에 있는 고교원종(高橋元種) 휘하에 1천명, 추월종장(秋月種長)·이등우병(伊藤祐兵)·도진충풍(島津忠豊) 휘하에 1천명 등 총 1만4천명으로 편성되어 있었다.

삼길성 부대는 철원·김화·금성군을 거쳐 동북 방향으로 진격한 다음 6월 5일 회양부를 함락하고, 그 길로 북상하여 6월 15일에는 함경도 남병사(咸鏡道南兵使) 이휘(李揮)가 진을 치고 있던 철령을 넘어 6월 17일에는 안변부에 가토오 기요마사(加藤淸正)와 같이 입성(入城)하였다. 가토오 기요마사는 함경도를 담당하였기에 여기서 북진하고, 삼길성은 안변에서 흡곡을 거쳐 그 길로 동해안을 남하하여 통천, 고성, 간성, 양양을 함락하였다.

삼길성의 일부 부대는 양양에서 설악산을 우회하여 오색령을 넘어 인제로 쳐들어갔고, 주력부대는 동해안을 따라 남진하여 7월 12일 전후에 강릉에 쳐들어갔다가 다시 삼척으로 내려가 두타산성(頭陀山城)을 함락하였다.

삼길성 부대는 7개월간 강원도에 주둔하면서 문묘(文廟)·공해(公廨 : 관아 건물)를 방화 약탈하였다. 일본군이 주둔하였던 김화군은 임란이 끝난 다음 해인 선조 32년(1599년)에 폐읍(廢邑)을 논의할 정도로 일본군의 수탈이 심하였다. 일본군은 진격한 지역에서 명을 침략하기 위한 군수물자의 조달량을 채우기 위해 가혹한 약탈을 자행하였다. 그러나 일본군의 수탈은 단지 주력군의 이동 경로에서만 이루어진 것이 아니었다. 일본군은 주둔지나 경유지를 중심으로 강원도 전역에 걸쳐 노략질을 자행하였다.

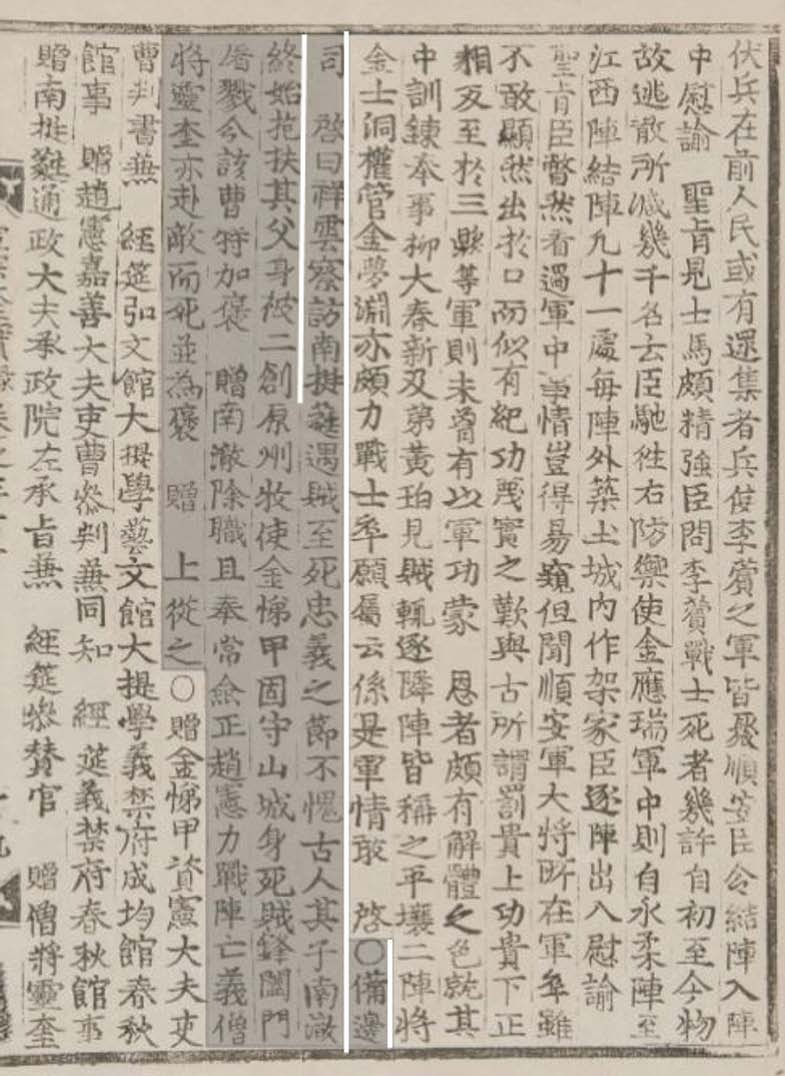

선조실록 31권, 선조 25년 10월 21일(1592년) 丁未 4번째 기사에 비변사가 임진왜란 기간 중 싸우다 죽은 양양부 상운도 찰방 남정유(南挺蕤)와 그의 아들인 남철(南澈)이 일본군에게 대항하다가 장열하게 죽음을 맞이한바 상운도 찰방 남정유를 포장(褒章)하

고 증직(贈職)하라는 기록이 있다.

(祥雲察訪南挺蕤, 遇賊至死, 忠義之節, 不愧古人 ? 其子南 澈終始抱扶其父, 身被二創 ..... 이하중략 上從之 ? )

『선조실록』31권 상운도 찰방 남정유 포상증직 기사

라. 조선 후기(後期)의 양양

1) 양양의 면리제와 군사편제(軍士編制)

가) 면리제(面里制)

조선왕조의 지방행정 체계가 왕(중앙정부)→감사→수령→면리임(面里任)으로 이어져있듯이, 행정구역은 크게 도 →주·부·군·현→면→리로 편성되어 있었다.『 경국대전』 에서는 세조 때의 오가작통법과 결합하여 외방은 5호를 1통으로 하고 5통마다 이정(里正)을 두었으며, 통에는 통주(統主), 면에는 권농관(勸農官)을 둔다고 규정했다. 하지만 조선 전기의 면리제는 촌락단위가 아니라 군현 내부를 읍치(邑治)와 동서남북의 4면으로 나누는 방위면(方位面)의 편제였다. 그리고 때때로 촌(村)이라는 명칭과 혼용되기도 했다. 16세기 이후 점차적으로 집약농법에 근거한 소농민 경영이 발전하고 당시 광역리(廣域里) 밑에 있던 자연촌락(自然村落)들이 성장하면서 어느 정도 독자적인 형태를 갖추어갔다.

임진왜란 이후 국가권력이‘국가재조(國家再造)’의 방침아래 수취제도 개편, 호구파악 등 촌락 재편성 정책을 추진함으로써 촌락 단위의 편제가 일반화되었다. 여기에는 조선 후기 내내 계속된 생산력 발전에 편승한 자연촌락의 성장이라는 요인이 내재되어 있었다. 숙종 원년(1675년)에 반포된 ‘오가통사목(五家統事目)’에서는 이를 소리(小里:5~10통)·중리(中里:11~20통)·대리(大里:21~30통)로 구분, 그 규모의 다양성을 인정하게 되어 이전의‘5통 1리’라는 편의적인 편제기준은 사라지고 자연적 촌락 그대로를 리로 설정할 수 있었다. 또한 흩어져 있는 촌락을 집촌화(集村化)해서 독자적인 기능을 하도록 유도하고 통 단위의 기능을 리 단위로 확대시키며 농업경영, 국가수취, 향약(鄕約)적 교화와 관련하여 리(里)의 독자적인 기능을 규정해놓았다. 하지만 정조대까지만 해도 아직 전국적으로 일관되고 안정된 면리 편제가 이루어지지 않아 지역에 따라 다양한 형태를 띠었다. 삼남 지방에서는 일반적으로 자연촌락을 단위로 리가 편제되면서 독립할 수 없는 소촌(小村)은 대개 대촌(大村)에 부속시켰던 것으로 보인다.

그러나 북부지방에서는 면을 몇 지역으로 분할해서‘1리·2리’식으로 편제하거나 자연명칭의 리이지만 남부지방의 리와는 달리 여러 개의 촌을 하나로 묶어 규모가 큰 형태로 만들었다.

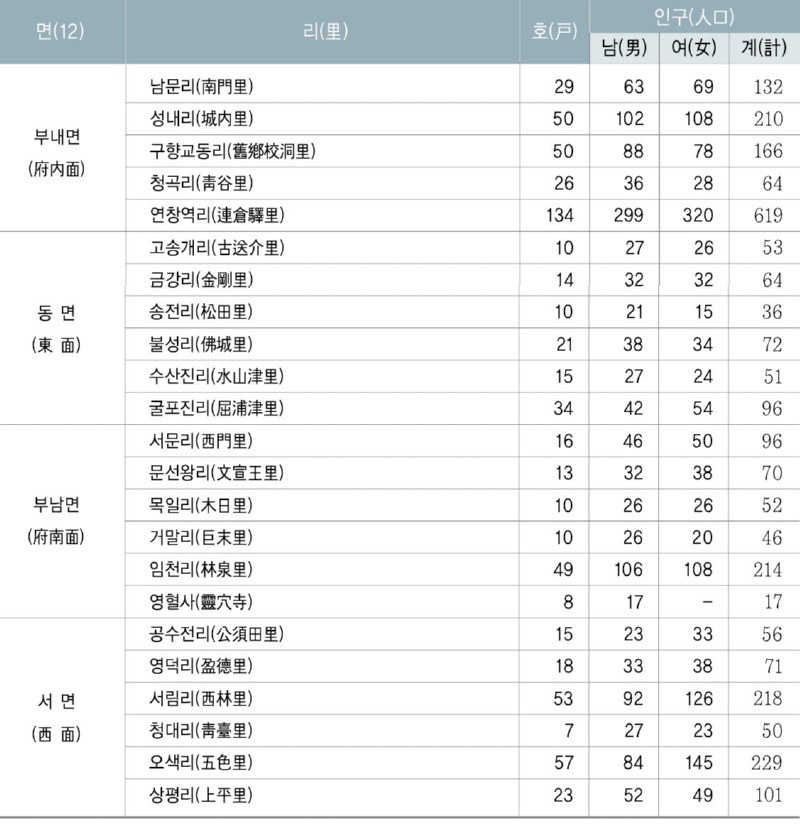

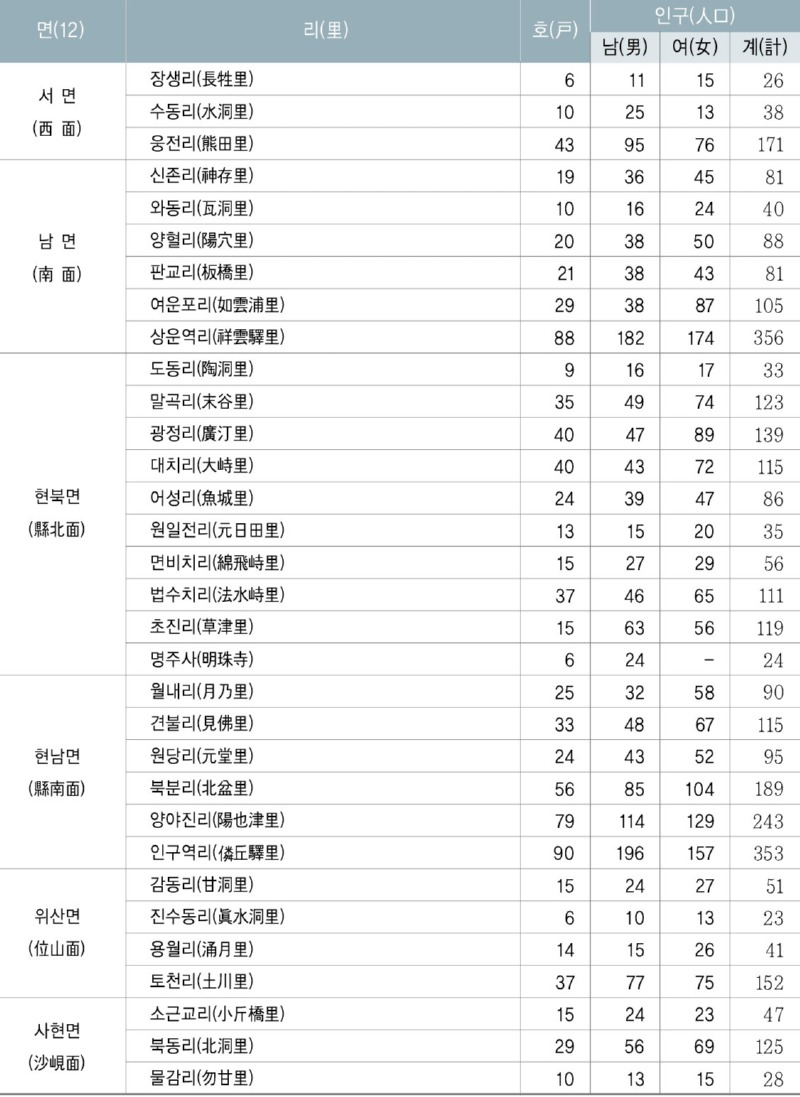

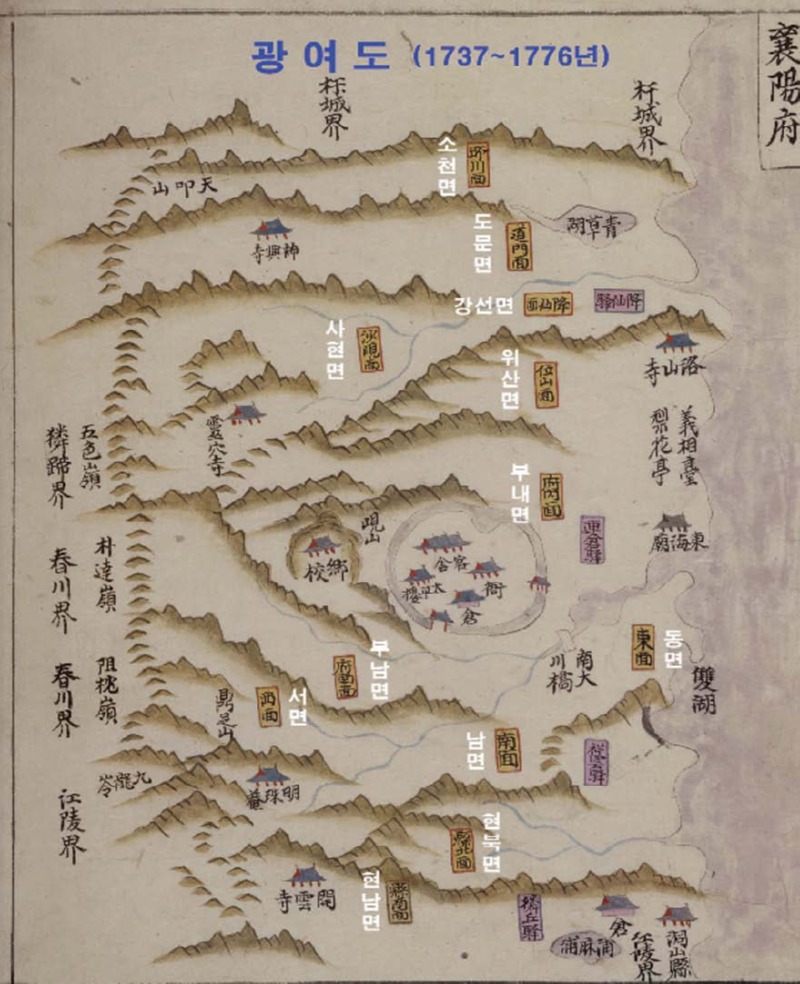

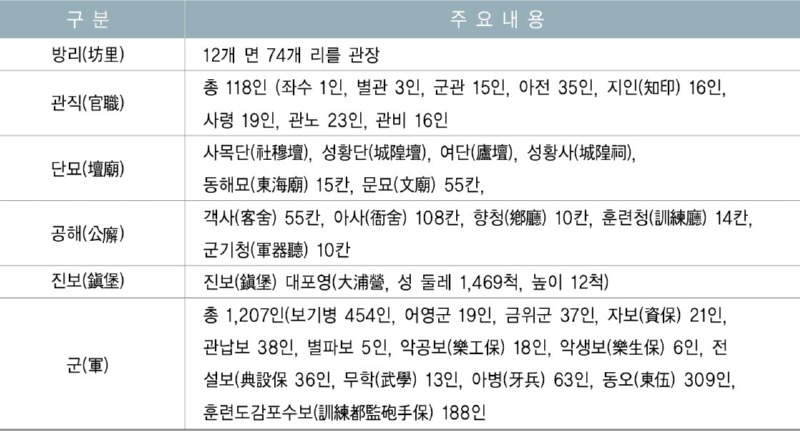

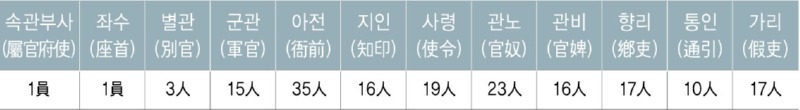

강원도의 면리제의 규모는 영조 때 편찬된『여지도서』의 방리조(坊里條)에 의하면 26개 관읍에서 225개 면과 1,441개 리에 달하였다. 이 가운데서 원주목과 강릉부가 21개 면과 20개 면으로 그 규모가 가장 크며, 다음으로 춘천현과 양양부, 삼척부 순으로 이어진다. 그리고 리수에서는 평강현이 116개, 춘천현이 114개, 삼척부가 102개 리로 가장 잘 분화되어 있다. 18세기 중엽에 편찬된 『여지도서』에 의하면 양양부에는 종3품 부사 1명을 비롯하여 좌수 1명, 별감 3명, 군관 15명, 아전 27명, 지인 16명, 사령 19명, 관노 25명, 관비 25명 등 총 132명의 관리와 관속이 있었고, 면리별 호구수는 다음과 같다.

▷ 18세기말 양양부의 면리(面里)와 호구현황

양양부는 12면 74리를 관할하였는데, 그 가운데 현북면이 10개 리, 서면이 9개 리, 사현면이 8개 리, 동면·부남면·남면·현남면·도문면이 6개 리, 부내면이 5개 리, 위산면·선면·소천면이 2개의 리로 되어 있어 그 규모 면에서 큰 차이를 보이고 있다. 양양부의 총 호수는 2,243호이고 인구는 남자가 3,960명, 여자가 4,498 명으로 총8,458명으로 여자가 남자보다 538명이 많았다.

양양부 12개면

나) 군사편제(軍士編制)

한편 조선후기 군사제도의 개편은 임진왜란 중에 전쟁을 수행해가면서 이루어졌다. 이 과정에서 훈련도감 (訓練都監)을 근간으로 중앙의 5군영과 지방의 속오군(束伍軍)이 조선후기 핵심적인 군대로 등장하게 되었다. 임진왜란을계기로

설치된 훈련도감은 처음 기민구제(飢民救濟 : 굶는 백성 구제)와 정병양성(精兵養成)이란 목표 아래 국가가 요미(料米 : 군관에게 주는 쌀)를 지급하는 용병적인 장번 급료병으로 조직되었다. 훈련도감의 설치를 계기로 하여 중앙에는 숙종(肅宗) 초까지 총융청(摠戎廳)·수어청(守禦廳)·어영청(御營廳)·금위영(禁衛營) 등의 군영이 설치되어 이른바 5군영체제로 재편되었다. 그런데 5군영체제는 어떠한 계획 아래 편제된 것이 아니라 양란을 겪으면서 그때그때의 편의와 필요에 의하여 이루어졌기 때문에 그 군영들이 가지고 있는 기능은 비슷하지만 그 경제기반이라든가 조직편제 등이 일관된 것이 아니었다.

지방군은 진관체제 대신 속오군(束伍軍)이 등장하였다. 속오군은 선조 27년(1594년)에 유성룡(柳成龍)의 건의를 계기로 처음에는 황해도 지역에 설치되었고, 지방방어체계인 진관체제가 재정비되면서 전국으로 편성되어 갔다. 속오군의 편성은 기본적으로 대(隊)·기(旗)·초(哨)·사(司)·영(營)으로 조직되었는데, 대개 1대가 11인, 3대가 1기, 3기가 1초, 5초가 1사, 5사가 1영으로 편제되었다. 1영의 인원은 원칙적으로 2,500명으로 편성되었다. 그 지휘권은 종전의 진관에 해당하는 영장(營將)이 가지고 있었는데, 영장은 중앙의 총융청·수어청·진무영(鎭撫營) 등에 속한 것과 각 도의 감영·병영에 속한 것의 두 계통이 있었다. 모두가 겸직이었으며, 중앙 소속은 판관·중군 및 인근 주목(州牧)의 부사·목사가 겸임하였고, 각 도 소속은 주·군을 적당한 관할구역으로 나누어 진영을 설치하고 그 지방의 부윤·부사·목사·현감 등이 겸하였다. 첨사·만호 등도 포함되어 있었다.

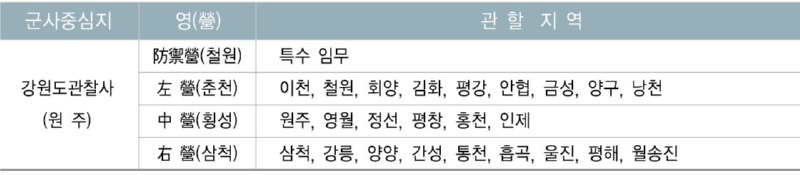

강원도는 원주를 군사 중심지로 삼아 관찰사로 하여금 총괄케 하였고, 그 밑에 철원·춘천·횡성·삼척에 군영을 설치하여 내륙지방과 해안지방의 경비를 철저히 하도록 하였다. 양양은 우영인 삼척영장의 관할 하에 있었다.

▷ 조선후기 강원도의 군사편제

정묘호란 직후인 인조 5년(1627년)에는 속오군의 조직과 훈련을 위해 전담(全擔) 영장제(營將制)가 실시되었다. 전담영장은 겨울철 농한기에 속오군을 소집하여 무예와 진법 훈련을 실시하였다. 전담영장제가 실시되면서 그 이전까지 지방 수령이 장악하고 있었던 행정권과 군사권이 분리되었다. 즉 수령은 속오군의 소집과 동원만을 담당하고 군사훈련은 영장이 전담하게 된 것이다. 그러나 지방 수령의 반 발과 재정문제 등으로 인해 효종대 이후 전담 영장제를 폐지하고 지방 수령들이 병력의 관리와 훈련을 모두 맡는 겸영장(兼營將) 체제로 전환하였다. 수군의 경우 수군절제사(水軍節制使)는 관찰사가 겸하고, 첨절제사(종3품) 1인을 삼척포진성(三陟浦鎭城)에 두되 영장이 겸임하며, 만호(종4품) 1인을 삼척포진의 월송포에 두되 안인포·고성포·울진포는 모두 폐지하였다.

2) 양양의 행정관제(行政官制) 가) 행정구역의 변천(變遷)

고조선시대의 강원지방은 예맥(濊貊)이라고 불렀고, 고구려·백제·신라의 삼국이 성립하였을 때에는 삼국의 국경지대로서, 백제의 세력이 강하였을 때에는 백제의 영토가 되었으며, 고구려의 세력이 강하였을 때에는 고구려의 영토가 되었고, 신라가 삼국을 통일한 이후에는 신라의 영토가 되었다.

당시 영동지방은 예국(濊國)으로, 영서지방은 맥국(貊國)으로 분리되어 있었으며, 예국의 수도는 지금의 강릉이고, 맥국의 수도는 지금의 춘천이었던 것으로 알려지고 있다. 따라서 양양지방은 위치적으로 예국에 속하였다고 보나 당시의 실상을 보여주는 실증적인 자료는 전해지지 않고 있다. 그 후 한무제(漢武帝)의 침략으로 고조선이 멸망하면서 국토는 한사군(漢四郡)으로 분할되었다. 그 때 강원도의 서부는 낭랑군, 북부는 임둔군으로 양분되어 고구려가 남하할 때까지 400년간 통치를 받았다.

삼국을 통일한 신라는 전국을 효과적으로 통치하기 위하여 전국의 행정구역을 개편하여 9주(州) 5소경제도(小京制度)를 실시하였다. 이 때 9주(州) 중의 하나가 삭주(朔州: 춘천), 명주(溟州 : 강릉)였다.

현재의 강원도 지방은 대체로 삭주와 명주 그리고 북원경 지방이었다. 삭주와 명주에는 오늘날 도지사에 해당하는 총관(總管)을 파견하였으며 행정적인 면보다는 군사적인 면이 강하였다고 볼 수 있다.

또한 B.C.37~668년까지 고구려 때는 익현현(翼峴縣) 또는 이문현(伊文縣), 통일신라때(668~935년)는 수성군(守城郡)의 영현(嶺縣:현감), 고려 고종 8년(1221년)에 양주(방어사), 고종 44년(1257년)에 덕령현(德寧縣), 원종 원년(1260년)에 양주군(襄州郡)으로 되었다가, 조선 태조 6년(1397년)에 목조 (穆祖)의 외향(外鄕)이라는 연유로 도호부(都護府)로 승격된 후, 곧 양주부(襄州府)로 개칭하였다. 태종 16년(1416년)에 지명을 양양(襄陽)이라 개칭하고 부사를 두었다.

광해군 때 역란을 평정치 못했다는 이유로 4년간(1618~1622년)과 숙종 때 또한 역적에 굴복한 이유로 8년간(1688~1696년) 2회에 걸쳐 총 12년간 현(縣)으로 격하된 때도 있었다. 순조 12년(1812년)에 다시 부(府)로 승격되었다가 고종 32년(1895년)에 양양군으로 되어 군수를 두고 오늘에 이르고 있다.

▷ 양양군의 연혁

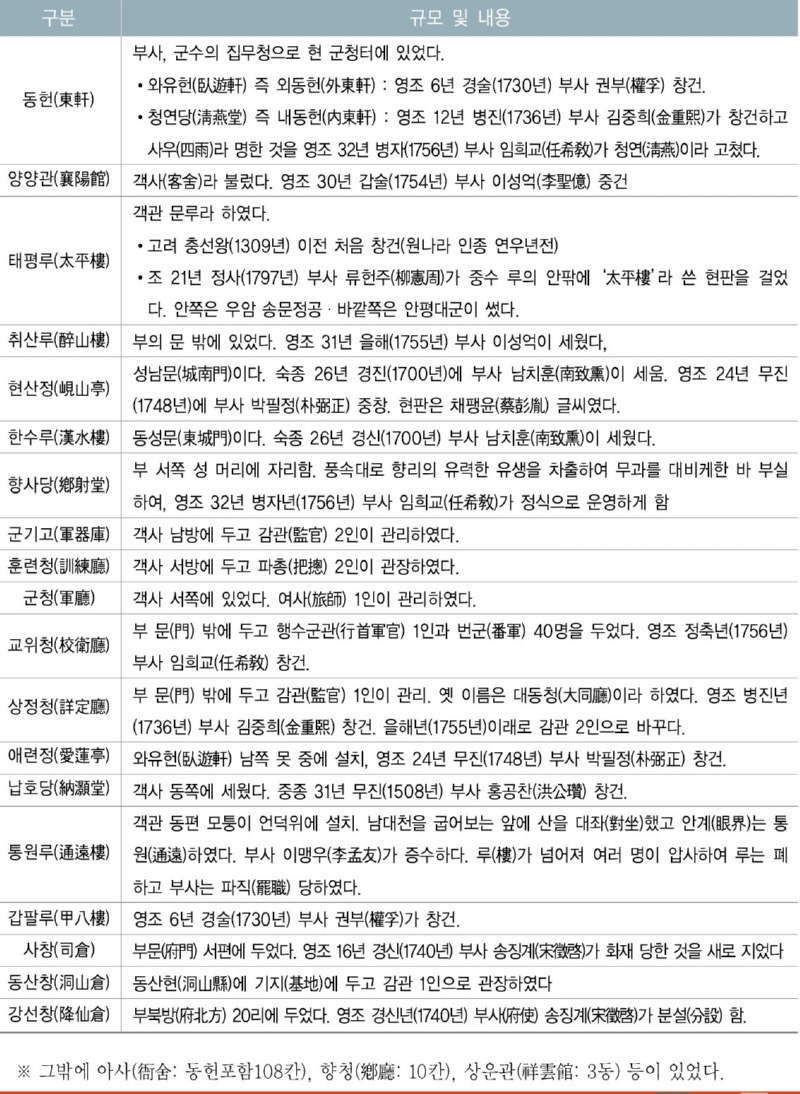

나) 행정기구와 관청(官廳)의 규모

양양군은 역사적으로 영동북부지방의 행정·군사의 수부(首府)로 기능을 수행하여왔다. 조선초에 부로 승격되어 483년간 행정권·사법권·군사권을 수행했던 대도읍으로서 품계 종3품인 도호부사가 봉직되었다.(대도호부사 정3품, 도호부사 종3품, 군수 종4품, 현령 종5품, 현감 종6품) 조선 효종, 숙종 때에는 지금의 강원도의 명칭을 양양군을 중심으로 하여 원양도(原襄道) 또는 강양도(江襄道)라 칭하는 등 양양군이 옛 부터 강원도를 대표될 수 있는 곳으로서 영동 북부지방의 수부였다. 이로 인하여 양양군 전역에는 부사(府使)들의 선정비 24개와 판독 불가 비 2개를 포함해 26개가 발견되고 있어 타 지역 에서 볼 수 없는 큰 규모의 비(碑)가 세워져 있다.

▷ 양양부(襄陽府) 행정기구(관제) 현황

▷ 구한말의 관제 및 정원현황

▷ 양양부(襄陽府) 관청 및 루·정의 규모

3) 사회변동(社會變動)과 양양

가) 사회변동(社會變動) 요인

조선시대 양양지방에서 생산된 주요 곡물은 오곡(쌀·보리·콩·조·기장)이었다.

조선 초기 전국의 농경지에서 논이 차지하는 비율은 28%, 밭이 차지하는 비율은 72%에 달하였는데, 논의 80% 정도는 경기와 하삼도에 분포되어있었다. 논농사 지대는 경기와 하삼도에 편중되어있었고, 강원도를 비롯한 북부지방은 대부분 밭농사 지대였다.

양양부의 토지결수는 조선초에 편찬된 『세종실록지리지』에 의하면, ‘양양도호부는 땅이 메마르며, 개간된 땅[간전(墾田)]이 1,833결로 논이 2/5가 넘는다’고 하였고, 영조 33년(1757년)에서 영조 41년(1765년) 사이에 편찬된『여지도서』에는 한전(旱田 : 밭)이 185결(結) 46부(負) 7속(束)이고, 수전(水田 : 논)이 387결 27부 1속(束)으로 모두 573결이라고 하였다. 18세기 무렵 양양부의 토지결수는 15세기경보다 2/3 이상 줄어든 상태이다.

그리고 조선 초기에 비해 논농사의 비중이 크게 증가하였음을 알 수 있다. 강릉부의 농경지에서 논이 차지하는 비율은 67.5%, 밭이 차지하는 비율은 32.5%에 달하였다. 조선후기에 들어 양양부의 토지 결수가 크게 줄어든 것은 토지대장에서 빠진 은결(隱結 : 토지대장에서 누락된 토지)이 증가하였기 때문이었다. 『경국대전』에는 20년마다 한 번씩 양전(量田)을 실시하여 그 결과를 양안(量案)에 등재하도록 되어 있었다. 그러나 양전은 인력·경비 등이 막대하게 소요되는 대사업이라 규정대로는 실시하지 못하여 수십 년, 혹은 백 년이 더 지난 뒤에 실시하는 경우가 허다하였다. 특히 조선 후기에는 전국적으로 양전이 제대로 시행되지 못함으로써 은결이 크게 증가되고 있었다. 조선후기에 와서 양양의 토지 결수가 크게 줄어든 것도 이와 밀접한 관계가 있다고 생각된다.

우리는 흔히 역사발전의 지표로 농업생산력을 말한다. 역사의 전 과정은 인간의 부단한 노력에 의하여 농업생산력이 발전했지만 특히 비약적으로 발전하는 시기가 있었다. 예를 들면 농경생활을 시작했던 신석기시대 후기, 철제농기구를 사용하게 되었던 철기시대, 소를 이용해 농사짓고 저수지를 만들기 시작하는 4~6세기, 휴한농법(休閑農法 : 해마다 작물을 심지 않고 쉬었다가 작물을 재배)을 극복하고 상경(常耕)의 연작농업(連作農業)을 가능케 한 고려말 등의 시기를 들 수 있다. 특히 17세기 이후 농업생산력의 발전은 이전 시기보다 훨씬 빠른 속도로 발전하였다.

조선 초기 벼 재배 방법에는 물을 채운 논에 미리 발아시킨 볍씨를 파종하는 직파법(直播法), 비료성분을 묻힌 볍씨를 물이 없는 논에 파종하는 건경법(乾耕法), 못자리에서 모를 어느 정도 키워 전체 논으로 옮겨심는 이앙법(移秧法) 등이 있었다. 이 시기에는 볍씨를 뿌려 그대로 경작하는 직파법이 일반적이었다. 수리시설이 제대로 갖추어지지 못한 상태에서 강원·경상도의 일부지역의 농민들에 의해 시도되던 이앙법은 법으로 금지되고 있던 실정이었다. 따라서 조선 초기까지 대부분의 농민들은 그들의 조상들이 했던 것처럼 직파법으로 벼를 재배하였다. 직파법으로 벼를 재배하게 되면 농부들은 이른 봄철 쟁기를 이용하여 논을 한두 차례 갈아 두었다가 4월 중순에서 하순 사이에 써레를 이용하여 논을 고른 다음, 미리 발아시켜 둔 볍씨를 파종했다. 이후 약 한달 가량 지난 후부터 호미를 이용하여 김매기를 시작했는데, 추수 때까지 4~5차례 반복하였다. 그러나 이앙법으로 벼를 재배할 경우 농민들은 이른 봄철 쟁기를 사용하여 한두 차례 논을 갈아두었다가, 그 가운데 대략 1할 정도의 면적에 4월 하순경에서 5월 초순에 못자리를 설치하였다. 모가 모판에서 자라는 동안 떡갈나무의 잎, 연한 버드나무가지 등을 사용하여 만든 거름을 모낼 곳에 뿌려 주었다. 볍씨를 뿌리고 약 한달이 지난 6월 초순경부터 모내기를 하였는데, 한 그루는 어린 모 4~5포기를 넘지 않도록 하였고, 그루와 그루 사이의 간격을 적당히 남겨 두었다. 김매기는 모낸 후 약 20일이 지나서부터 시작하여 추수때까지 모두 2~3차례 실시하였다. 16세기 초반에 들어서면 이앙법은 정부의 금지에도 불구하고 그 보급이 점차 증대되어 강원도 지방에서도 실시되고 있었다. 23) 17세기 이후 이앙법을 실시하면 노동력이 감소한다는 사실이 알려지면서, 이앙법은 삼남지방을 중심으로 빠르게 보급되었다. 서유구는‘이앙을 실시하면 노동력이 감소하고, 모를 옮겨 심는 과정에서 부실한 모를 제거할 수 있고, 나아가 모를 심는 땅과 본 논에 옮겨 심는 땅의 지력을 모두 이용할 수 있으니 그 이익이 크다.’ 24) 며 이앙을 적극적으로 권장하였다.

밭에서는 보리, 조, 콩, 기장 등의 농산물이 생산되었다. 적지 않은 농부들은 이미 15세기에 보리를 베어내고, 그 자리에 다시 콩을 심기도 하였다. 이같이 같은 밭에서 1년 동안 보리와 콩을 교대로 경작하는 방식을 그루갈이[근경법(根耕法)]라고 하였다. 물론 모든 콩이 그루갈이로 재배된 것은 아니었다.

콩은 종류에 따라 봄철에 파종을 해야만 잘 자라는 것이 있는가 하면 초여름에 심는 것도 있었다. 보리, 콩과 달리 조는 모두 봄에 심었다. 봄철 밭에서 보리, 콩, 조가 동시에 자라고 있었기 때문에 이러한 작물을 같은 밭에서 섞어짓는 것은 쉬운 일이 아니었다. 밭작물의 김매기에도 적지 않은 노동력이필요했기 때문이다. 15세기에는 농지가 적은 농민들에 의해서만 섞어짓기[간종법(間種法)]가 조금씩 행해지고 있었다. 조선 후기에 들어와 밭고랑과 밭이랑을 만들어 밭고랑에다 곡식을 파종하는 방법의 변화가 있었고, 토지이용방식이 조선전기의 1년 1작에서 2년 3작 내지 2년 4작식의 윤작(輪作)체계로 바뀌어 감으로써 생산력이 높아졌다.

조선후기의 농업생산력의 발전은 농업경영에도 많은 영향을 미쳤다. 경제변화를 잘 이용하는 농민이나 지주들은 농업기술의 발전으로 절감된 노동력을 경영규모의 확대에 사용하였다. 또한 당시에는 농산물의 상품화가 널리 이루어져서 농산물을 장시(場市)에 내다팔아 돈을 벌 수 있었다. 이를 적극적으로 이용한 농민 중에는 부농으로 성장하나 지주로 변신하는 계층도 생겨났다. 이들 농민들은 자기 가족만으로 농사를 짓기도 하였으나, 한편으로는 농촌의 임금노동자를 고용하기도 하였다. 왜냐하면 이들의 경우 재산을 축적하면 먼저 농토를 매입했는데, 그 많은 땅에 농사짓는 일을 자기 가족들만으로는 할 수 없었기 때문이다. 이처럼 지주와 부농이 임금노동자를 고용해서 많은 토지를 경작하게 되자 가난 한 농민층은 점차 토지경영으로부터 배제되어 갔다.

이러한 농업경영의 변동은 지주제를 더욱 확대시키는 계기가 되었다. 18세기 이후 토지의 상품화가 진전되어 토지매매도 활발해져서 지주·부농·상인들이 토지를 크게 늘려 갔다. 경제변동에 잘 대처하지 못한 영세농민은 부세 부담, 고리대 부담, 관혼상제비용에 농사의 흉작까지 겹쳐 헐값에 자신의 토지를 내놓았고, 지주·상인·부농층은 이를 틈타 이것을 매입해 늘려감으로써 토지소유의 양극화 현상이 이루어졌다.

몰락농민의 다수는 다시 지주(地主)와 전호(佃戶 : 소작농) 관계의 전호(佃戶)로 전락되기도 하였지만, 토지에서 유리(遊離)된 농민들 가운데 일부는 지주 또는 부농에게 고용되거나 광산 또는 수공업 촌락의 임금노동자로 전환되었고, 또 다른 일부는 도시로 가서 상업에 종사하거나 노동자가 되었다. 반면

에 부농들은 자가 소비를 위한 생산단계에서 벗어나 인삼·담배·면화·채소·과일·약재 등과 같은 여러가지 상업 작물을 재배하여 장시에 판매함으로써 부를 축적할 수 있었다.

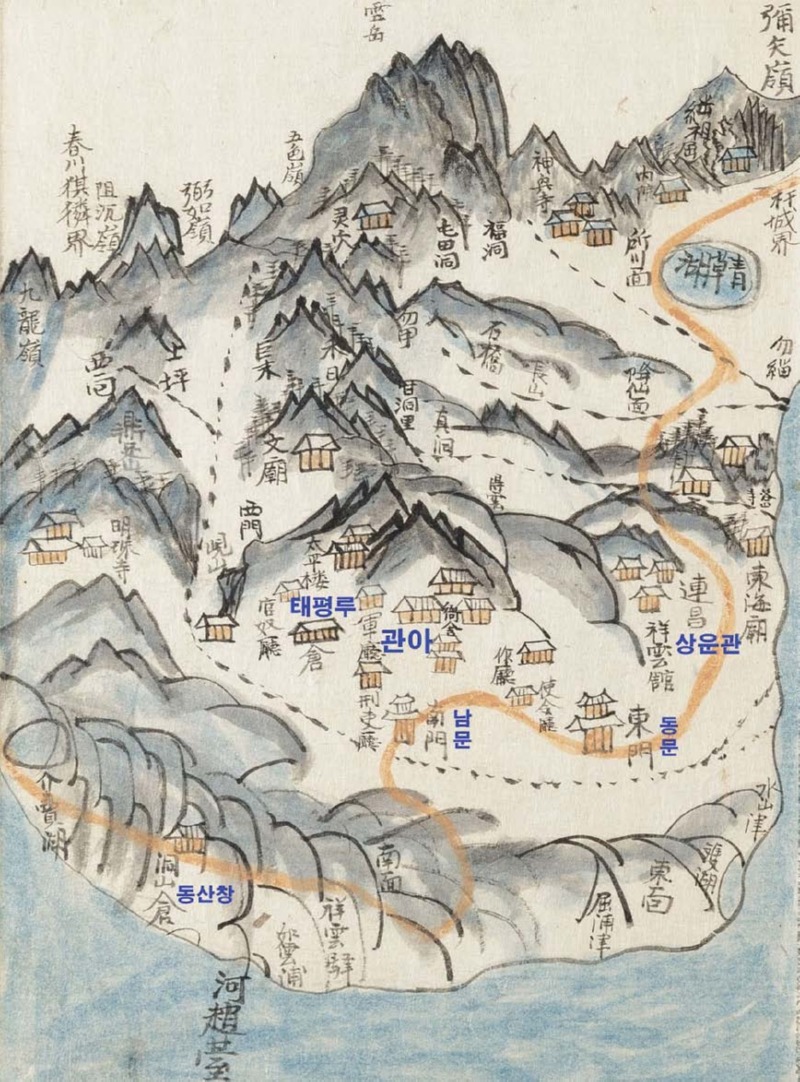

「관동읍지 양양읍지도」에 표기되어있는 양양부 관청

나) 장시(場市)의 발달과 상권의 형성

조선전기 상인은 크게 서울을 비롯하여 도시에서 성장하고 있던 좌상(坐商 : 앉은 장사)과 육로를 이용하여 물품을 판매하던 육상(陸商), 그리고 배를 이용하여 교역 활동을 하던 선상(船商)으로 구분할수 있다. 좌상은 대개 시전상인(市廛商人)을 말하고, 육상과 선상은 전국을 무대로 교역활동을 하던 행상(行商)을 말한다.

정부에서는 초기부터 억상책(抑商策)의 일환으로 상인의 활동을 크게 제한하였다. 그리하여 행상에게는 일종의 영업허가증이라고 할 수 있는 행장(行狀)을 발급하였고, 이행장이 없는 상인의 상업 활동은 금지시켰다. 이후 행상에 대한 수세(收稅) 규정은 몇 차례 변화가 있었고, 『경국대전』에는 매월 저화(楮貨 : 닥나무 껍질로 만든 종이로 화폐로도 통용) 8장을 수세하는 것으로 명문화되었다. 육상은 육로를 이용하여 여러 지역을 돌아다니며 물건을 판매하였기 때문에 대개 가볍거나 크기가 작은 초립(草笠 : 갓의 종류)·유기(鍮器 : 놋쇄 그릇)·가죽신·갓·빗·바늘·분(粉) 등과 일상생활에 필요한 유의(蕤衣 : 솜을 넣은 남자 저고리)·면서(綿絮 : 솜)·농기구를 취급하였다. 선상들이 취급하는 물품은주로 곡물이었다. 15세기 후반 이후 전국적인 차원의 곡물 유통망이 갖추어짐에 따라 선상들의 활동은 더욱 활발해졌다. 선상들은 곡물뿐만 아니라 소금이나 어물·미역 등을 지역 간 가격 차이를 이용하여 이와 달리 장시(場市)는 농민·수공업자 등 직접 생산자가 생산물의 일부를 일정한 날짜와 장소에서 있는 것으로써 없는 것을 바꾸며 적은 것으로써 많은 것을 바꾸는‘이유역무(以有易無)’·‘유무상천(有無 相遷)’하는 새로운 형태의 농촌의 정기시(定期市)를 말한다. 장시는 15세기말 농업의 선진지역이었던

전라도 지역에서 가장 먼저 개설되었는데, 성종 원년(1470년) 흉년을 계기로 이 지역의 백성들이 스스로 모여서 시포(市鋪 : 시장과 점포)를 열고 장문이라고 부른 것에서 처음 나타난다. 15세기 말부터 유통을 위한 장시가 출현한 것은 여말선초에 농업경영 방식이 휴한농법(休閑農法)에서 상경연작법(常耕連作法)으로 바뀌면서 농업생산력의 발전에 따른 것에 기인한다. 장시는 장문(場門) 또는 향시(鄕市)·허시(墟市) 등으로 불렸으며, 조선전기에는 주로 장문으로 일컬었다.

그런데 이보다 앞선 시기에도 일부 관원들 중에는 각 주현(州縣)에 시장을 열어 화폐의 유통 및 교역을 촉진시키자는 의견을 제시하는 자들이 있었다. 세종 15년(1433년) 예조판서 신상(申商)은 중국의 경우 작은 현(縣)이라 하더라도 모두 시장이 있는데, 우리나라에는 시장이 없어 화폐가 있어도 쓸모가 없게 되므로 지방마다 시장을 열어 전화(錢貨 : 돈)가 자연스럽게 유통되도록 하자고 주장하였다. 이와 같은 시장개설의 제의는 이 시기 농업과 수공업이 더욱 발전하고 사회적 분업이 확대되어 감에 따라 물화 유통이 활발하게 전개되는 가운데서 기인하는 것이었다.

당시 상업 활동에 대해 지배층이 갖고 있던 인식은 대체로 부정적인 것들이었다. 즉 상업이 발달하면 상인이 많아지고 이에 따라 놀고먹는 백성이 많아지며 그 결과 농촌이 황폐해진다고 우려하였다. 이러한 폐단은 곧바로 국가재정에도 영향을 미친다고 하여 상인이 증가하게 되는 배경인 장시의 발달을 초기부터 금압하였다. 그리하여 국가는 상업을 적극 통제·독점하기 위해 장시를 폐지하려고 하였다.

그러나 농민들의 잉여 물자가 늘고 유통이 활발해지는 한편 일부 농민이 흉년으로 몰락하여 장시에 몰려왔기 때문에 정부로서는 무조건 금지하거나 조종할 수 없었다. 그래서 16세기 전반에는 전국에 모두 장시가 개설되고 있다. ’라거나‘방방곡곡에 장이 서지 않는 곳이 없다.’고할 정도로 전국 각지에 확산되어 있었다.

조선전기 양양지방의 장시개설 상황에 대해서는 자료의 미비로 자세히 알 수 없다.

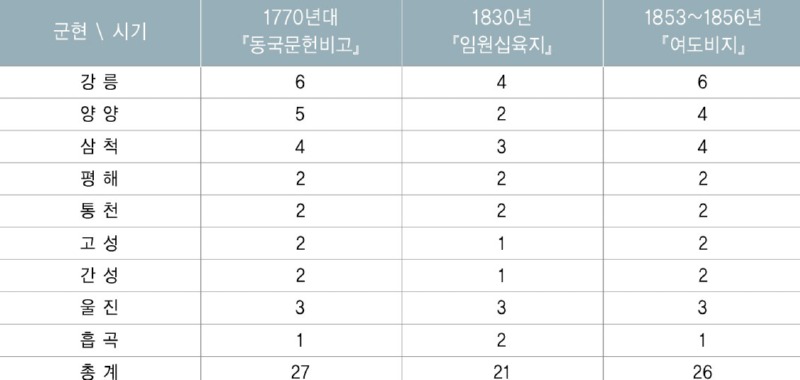

하지만 16세기 전반에 전국에 걸쳐 장시가 개설되어 있다고 한 점으로 볼 때 양양지방에도 장시가 개설되었을 것으로 생각된다. 장시는 임진왜란을 거치면서 더욱 확산되어 18세 중엽에 이르러 조사된 숫자만 1,000여 개소를 넘고 있었다. 강원도의 장시 수는 1770년대에 간행된『동국문헌비고』에 68개로 나타난다. 당시 강원도의 군현수가 26개인 것에 비추어 볼 때 군·현당 평균 2.6개 정도의 장시가 개설되고 있었다. 조선후기 강원도 영동 9읍의 장시수를 표로 나타내었다.

▷ 18세기 이후 영동지방의 군현별 장시수

영동 9읍의 장시 분포상황을 보면 군현별 개설되어 있는 장시 수는 평균 3개 정도에 달한다. 장시가가장 많이 개설된 곳은 강릉이었고, 그 다음이 양양이었다. 『동국문헌비고』에 의하면, 양양부에는 읍내장이 3일장, 물치장이 4일장, 동산장(洞山場)이 4일장, 부동장(府東場) 3일장, 상운장(祥雲場)이 5일장 으로 개설되어 있었다.

장시 성립초기의 개시(開市) 일수는 1개월에 2차례 개시하는 15일장이었다. 그러나 16세기 중엽에이르면 1개월에 3차례 개시하는 곳도 증가하여 지역에 따라서는 10일장도 생겨났다. 물론 10일장이 개설되는 곳은 교통이 편리하고 물산이 풍부한 지역들이었다. 17세기 초에는 1개월에 6차례 개시하는 게 대부분이었다. 흔히 5일장이었다. 5일장은 군마다 보통 3개소에서 많으면 4~5개소로 서로 다른 날짜에 번갈아 열렸으므로 그 지역사람들에게는 상설시장과 같은 역할을 했던 것이다. 또한 보통 30~40리 거리를 표준으로 하여 산재된 장시의 망을 이루어 상인 즉 행상이 각 장시를 두루 돌아다니면서 활동하기에 알맞았다. 양양부의 장시 개시일은 읍내장이 4·9일, 인구장과 물치장이 5·10일이었다.

조선후기 장시에서 거래된 물품은 쌀·콩·보리·조·기장·메밀 등의 곡물류, 면포·면화·삼베· 모시·비단 등의 직물류, 농기구·왕골자리·삿자리·초립(草笠)·유기(鍮器)·가죽신·의복·신발· 갓끈·빗·바늘·분(粉) 등의 수공업 제품, 조기·청어·준치·민어·굴 등의 수산물, 소·말·돼지·닭 등의 축산물, 감·밤·대추·배·사과 등의 과일, 배추·파·마늘·무우·오이·참외 등의 채소류였다. 이 외에도 호랑이·사슴·노루가죽 등의 피물(皮物)이 유통되었다.

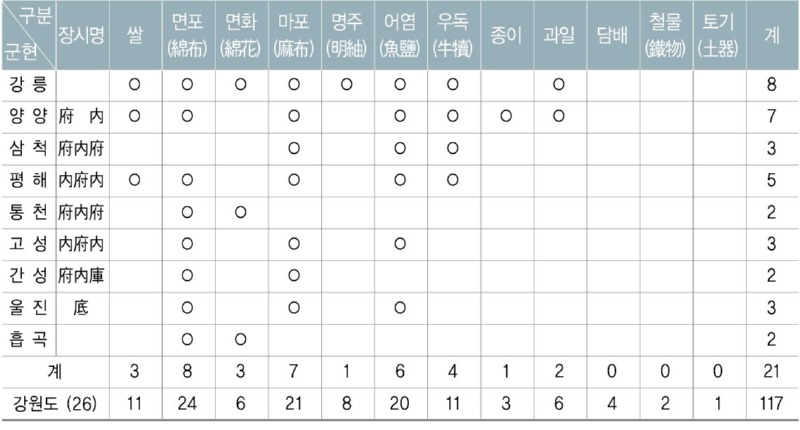

그러면 영동지방의 장시에서는 어떤 물품이 유통되었을까. 『임원경제지』에는 각 장 시에서 교역된물품들이 수록되어 있어서 이를 파악하는데 많은 도움이 된다.

영동지방의 각 장시별로 유통된 품목 수를 살펴보면, 강릉 읍내장이 8개로 가장 많고, 그 뒤를 이어양양 읍내장이 7개, 평해 읍내장이 5개 순으로 나타난다. 장시에서 거래된 물품은 쌀, 면포(綿布 : 무명), 면화, 마포(麻布 : 삼베), 명주, 어염(魚鹽 : 생선과 소금), 우독(牛犢 : 송아지), 종이, 과일 등이 거래되었다. 이 가운데 가장 많이 거래된 물품은 면포가 8곳이고, 그 다음은 마포가 7곳, 어염이 6곳 순이다. 특히 면포는 전국 325개 군현 중 253개 군현에서 거래될 정도로 중요한 상품이었는데, 강원도에서는 26개 군현 중 24개 군현에서 거래되었다. 쌀은 영동 9개 군·현 중 강릉·양양·평해 3곳에서만 거래되었고, 명주와 종이는 강릉과 양양에서만 거래되었다.

▷ 영동지방의 장시에서 유통된 물품

---------------------

21) 조선시대 역참(驛站)을 관리하던 외관직. 조선초기에는 역승(종9품)과 찰방(종6품)이 병존했으나, 중종 30년(1535년)에 역승을 폐지하고 찰방으로 일원화하였다.

22) 박도식,「조선초기 上院寺 立案文書 연구」『임영문화』26, 강릉문화원, 2003 참조.

23)『중종실록』권15, 7년 5월 정사조.

24) 서유구,『임원경제지』本利志(上) 稻類.

-

- 이전글

- 3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (1)

- 24.03.11

-

- 다음글

- 4. 양양의 교육(敎育)제도

- 24.03.11