5. 수복지구와 미군정 실시

페이지 정보

본문

수복은 잃었던 땅을 되찾는 것을 일컫는 용어다. 양양은 해방 직후 소련이 점령하였다가 북한정부가 통치했던 땅으로 한국전쟁 휴전의 결과로 비로소 대한민국에 편입된 곳이다. 남한 땅인 적이 없던 38선 이북의 땅을 수복지구라고 부르는 것은‘한반도에서의 주권은 남한정부가 가지고 있다’는 이승만 대통령의 소신이 들어간 것으로 보인다. 그는 북한 땅을 점령하는 것을‘실지 회복’이라고 했다.

한국에서 미군정(美軍政)이라 하면 일반적으로 1945년 해방부터 1948년 대한민국정부 출범 전까지 남한에서 실시된 것을 떠올린다. 하지만 이것 말고도 한국전쟁 발발 이후 수복지구 양양에서도 군정이 실시되었는데 세분해 보면 ① 38선 돌파 후부터 1·4후퇴 이전까지와 ② 38선 재탈환 이후 민정 이양까지 두 차례이다.

가. 해방 직후 남한에서의 미군정

1945년 9월 9일 주한 미육군사령관 하지(John R. Hodge) 중장은 아베 노부유키(阿部信行) 조선총독으로부터 정식으로 항복문서를 접수하고 9월 12일 아놀드(A. V. Arnold) 소장을 군정장관에 임명한다. 9월 20일에 군정청의 성격과 임무, 기구 및 국·과장급 인사를 발표함으로써 남한에 본격적인 미군정 통치가 시작되었다. 처음에는 김성수(金性洙) 등 11명의 한국인을 군정장관 고문으로 임명하였다가, 같은 해 12월 군정청의 각 국장에 미국인과 한국인 각 1인씩을 임명하는 2인 국장제를 실시하면서 한국인고문제는 폐지하였다. 1946년 3월 29일 국을 부로 개편하면서 군정청의 행정편제가 확정되었다. 군정장관 산하에 문교부

와 재무부와 사법부 등 11개 부와 인사행정처와 물가행정처 등 5개 처를 두었다. 각 부·처장의 업무와 미군정장관의 활동을 중간에서 조정하는 기구로서 민정장관이 있었다. 미군정장관을 수석으로 하고 미국인 각료들로 구성된 미국인 기구와, 민정장관을 수석으로 하고 한국인 각료들로 구성된 행정기구가공존하였는데 그 밑에 입법·사법·행정이 통합되어 있었다. 군점령재판소 관할 이외에 있는 일반 법원의 재판의 독립성은 대체로 보장되었다. 1947년 6월 3일 남조선과도정부가 수립되자 행정권이 한국인에게 인계되었다. 부장 ·처장 자리에는 한국인 1인만이 임명되었고, 미국인은 고문의 자격을 가지고 행정일선에서 물러났다. 행정권의 측면에서 볼 때, 미군정기간은 미군정 당국이 모든 행정권을 장악하였던 1945년 9월 9일부터 1947년 6월 2일까지의 전반기와 형식적으로나마 한국인에게 행정권이 이양된 1947년 6월 3일부터 남한단독정부가 수립된 1948년 8월 15일까지의 후반기로 나누어 볼 수 있다. 미군정은 점진적인 과정을 통하여 한국의 독립정부에 통치권을 이양하는 과도기적 기능을 수행하였다.

나. 전쟁 점령지에서의 미군정

한국전쟁 동안 점령지에 대한 미군정은 1950년 7월 7일과 10월 12일 유엔소총회에서 결의한 내용을 근거로 한다. 7월 7일 결의에서는 미국이 한국전쟁을 주도할 수 있게 하였고, 10월 12일 결의에서는대한민국의 주권은 38선 이남으로 제한되고 북한점령지역에 대한 통치는 미국통합사령부가 잠정적으로 맡는다는 점을 명확히 하였다. 군정은 미국통합사령부에 의해 설치된 유엔군사령부와 미8군사령부, 미군단, 그리고 미군의 지휘를 받는 한국 군단에 의해 현지인이 참여하여 운영하는 방식으로 실시되었다.

1) 제1차 양양 미군정

유엔군과 국군이 38선을 돌파하여 일시적으로 북한지역을 점령하던 시기인 1950년 10월부터 1·4후퇴가 시작되기 전인 12월까지 대략 45일간 38선 이북지역에서 군정이 실시되어 진공상태의 질서유지에 노력하였다. 양양에서는 1950년 10월 2일을 기하여 양양군자치위원회와 면자치위원회를 구성하여 행정을 실시하였고 치안 확보를 위하여 양양자위대를 두었다. 김진호가 민정관이었고 자위대장으로는 김영제 씨를 추대하였다. 치안대원들은 국군과 함께 속초 논산리 앞 들판에서 패잔병 소탕 작전에 참가하기도 하였다. 군내의 교육기관은 그해 10월 10일을 기하여 일제히 개교하였다. 1950년 11월 중공군의 개입으로 국군과 유엔군이 1950년 12월 말에 작전상 후퇴를 하면서 끝났다.

2) 제2차 양양 미군정

양양군에서의 두 번째 군정은 1951년 7월 4일부터 휴전협정이 체결된 1953년 7월 27일까지 실시된 미군정과 그 이후부터 한국군이 주도하다가 민정으로 행정권을 이양하는 1954년 11월 17일까지 실시된 총 3년 4개월이다.

이 시기에는 대한민국의 행정권은 물론 어떠한 영향력도 38선 이북 수복지역에 미치지 못했다. 군정 당국의 허가 없이는 대한민국 국회의원이나 행정부의 관리들조차 이 지역에 들어가지 못하였고 이승만정부는 군정당국의 협조를 받아 간헐적으로 이 지역에 국회조사단을 보내는 것으로 만족할 수밖에 없었다.

다. 양양에서의 미군정 필요성

38선 재탈환 이후 미군이 점령한 곳은 강원도 7개 군(금화군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군)과 경기도 2개 군(연천군, 북포천군)이다. 양양군만이 행정구역 전체가 완벽하게 점령되었고 나머지군(郡)은 부분적으로 점령되었는데 양양군에서만 미군정이 실시되고 나머지 지역은 휴전협정 전까지비상계엄 상태에 놓여 있었다. 비상계엄지역의 주민들은 모두 흩어져 피난하였으며 1954년까지 접근 금지구역으로 설정되었다.

양양은 미군에 있어서 특별한 의미를 갖는 곳이라 할 수 있는데 한반도에서 공산주의 세력과 싸워 처음으로 획득한 영토이기 때문이다. 1951년 7월 초 즈음의 상태에서 전선이 고착될 가능성이 커지자 미국은 다른 수복지구는 제쳐두고 양양에서 군정을 펴기로 한다. 이유는 크게 두 가지로 집약된다. 첫째는 이 지역이 군사적 전략거점으로써 중요하기 때문이며, 둘째는 공산주의 지배를 받았던 지역에서 사회주의적 요소를 제거하고 자유민주주의 체제를 이식할 수 있는지 실험하기에 적합하였기 때문이었다.

1) 군사거점 측면

당시 양양군 속초면에서 원산에 이르는 동해전선에는 미8군사령부 제10군단과 국군1군단사령부 뿐만 아니라 HID(첩보부대) 동해사령부, 해병대, 커크랜드(Kirkland) 및 아벤리(Avanlee)부대와 같은 특수임무부대가 주둔해있었다. 속초 앞바다에는 타이완의 장제스군(蔣介石軍)이 이끄는 첩보부대도 활동하고 있었다.

많은 군인들이 배치되자 군부대를 지원할 인력이 필요하게 되었다. 속초면에 제100여단 군노무단이 1951년 6월 창설되었는데 총 3개 사단 및 2개 여단으로 편성되어 운용된 준군사적 조직으로 수천 명이 복역하였다. 미10군단의 용역하청회사인 ‘상호운수주식회사’가 설립 운영되었으며, 국군 제1군단도‘군후생사업’이라는 이름으로 수많은 민간인을 고용하였다. 제100여단 군노무단부대가 창설된 후 징용된 공식 노무자만 93,154명이었다. 이렇듯 원주민과 피난민뿐만 아니라 이주한 노무자로 인해 인구가 급증하자 주민들을 효율적으로 관리 통제하기 위하여 전시상황에 맞는 행정이 필요하게 되었다.

군노무단부대

2) 사회재건 측면

삼일만세운동이 일어났던 그해 4월에 거행된 양양의 대규모 만세운동에서 볼 수 있듯이 양양지역은역사적으로 민족사상이 강하고 자주적이며, 청년회와 농민조합이 조직되는 등 순수한 사회운동이 발전하던 곳이었다. 소련이 점령한 후에는 친소련 세력이 모든 요직을 차지하여 주민들에게 공산주의 사상을 전파하였고 5년간 사회주의 혁명이 실시된 적이 있는 곳이지만 인공통치 아래에서도 반공활동이 끊이지 않았던 곳이기도 하다.

따라서 유엔군이나 이승만정부로서는 이미 어느 정도 사회주의에 적응된 지역주민을 어떻게 순화시킬 것인가가 중요한 과제가 되었다.

라. 양양의 미군정 운영체계

1951년 3월 27일 국군의 진군으로 양양이 다시 수복되자 1951년 7월 4일 미 제8군사령부 행정명령 제34호 부령에 의하여 군정을 실시하게 된다. 군정의 최종 통치권 또는 행정권은 유엔군총사령부에 있었는데 유엔군사령부 내 민사행정보조팀(Civil Assistant Team)이 군정에 대한 실무책임부서로 정책을 입안하고 결정하였다. 집행은 국군 군정팀을 통하여 시행하였기 때문에 유엔군이 통치 전면에 나타나지 않았다. 양양의 미군정은 미군사령부의 지휘를 받던 국군 제1군단 군정사령부였다.

군정사령부는 민사처를 통해 민정을 실시했는데 구체적으로 행정을 집행한 것은 현지 민사팀, 양양군수(군민정관), 읍장(읍민정관) 등이었는데 이는 앞에서 살펴본 해방 직후 남한 전역에서 시행되었던 미군정 시스템의 축소판이라 할 수 있겠다. 그 밑에는 구장(이장)과 치안대, 국민회, 대한청년단, 대한부인회 등 자치기구가 실무를 담당하였다. 1951년 7월 10일 군자치위원회가 구성되고, 8월 1일에는 『지방자치행정잠정규정』을 공포하였다. 군민정관에 박종승(朴鍾勝), 치안대장에 김민하(金敏河)를 추대하였고 각 읍면협의원을 선출하여 군정을 시행하게 되었다. 군민정관 휘하에 내무과, 산업과, 세무과, 치안과를 두었다. 내무과는 읍면행정, 학무, 사회, 회계, 서무를 관장하고 산업과는 농산물및 수산물생산 장려, 양정, 농정 임산, 상공에 관한 사항을 관장하였으며 세무과는 직세, 간세에 관한 사항을 관장하였다. 치안과는 치안과장이 대장이 되어 치안대를 구성하고 읍·면에는 지대를 설치하여 경무, 사찰, 수사, 보안에 관한 사항을 관장하였다. 읍면에는 서무, 사회, 호적, 회계, 산업 등 읍·면 자치행정을 하였다.

현지 민사팀은 군정사령부가 인정한 실질적인 지방정권으로서 좌익 색출사업을 전개하면서 지방정권의 제도 중 사회주의적 요소를 제거하고 자유민주주의적 방식으로 바꾸는 업무를 수행하였다. 민생을 위한 구호행정도 실시하였는데 민사처는 강릉에 주둔하고 있는 미8군 동해사령부에서 구호물자를 직접 인수하여 각급 민정관들과 주무부처 직원, 구장, 피난민 반장 등을 소집하여 분배·지급하고 그들로 하여금 책임지역에서 배급하도록 하였다. 구호물자로는 모포나 의류, 식료품, 피혁, 일용품, 소금, 천막 및 농업용도구를 지급받았고, 구호양곡으로는 안남미와 소맥, 대맥, 고량미, 수수 등을 배급받았다. 그 외에도 어선 제작용 전나무나 주택용 자재, 의류, 의약품, 학용품 등을 배급하기도 하였다. 피난민들은 가는 곳마다 등록하도록 하여 신분증을 발급하고 그 신분증으로 배급도 타고 통행할 때는 검문도 받았다.

군민정관(民政官)의 권한행사는 군부(軍部)의 영향력 아래서 가능했으며 민사군정 (民事軍政) 프로그램은 미군에 의해 기획된 것이었다. 주택 및 공공시설은 미 제8군 프로그램에 따라 자금과 자재를 받아 한국 군단의 공병대가 건설했다. 농기구, 농우, 의류 등 구호물자는 주로 유엔군사령관 산하 한국민사원조처(KCAC)로부터 나왔다.

민정관 임명장

마. 주요 군정(軍政) 활동

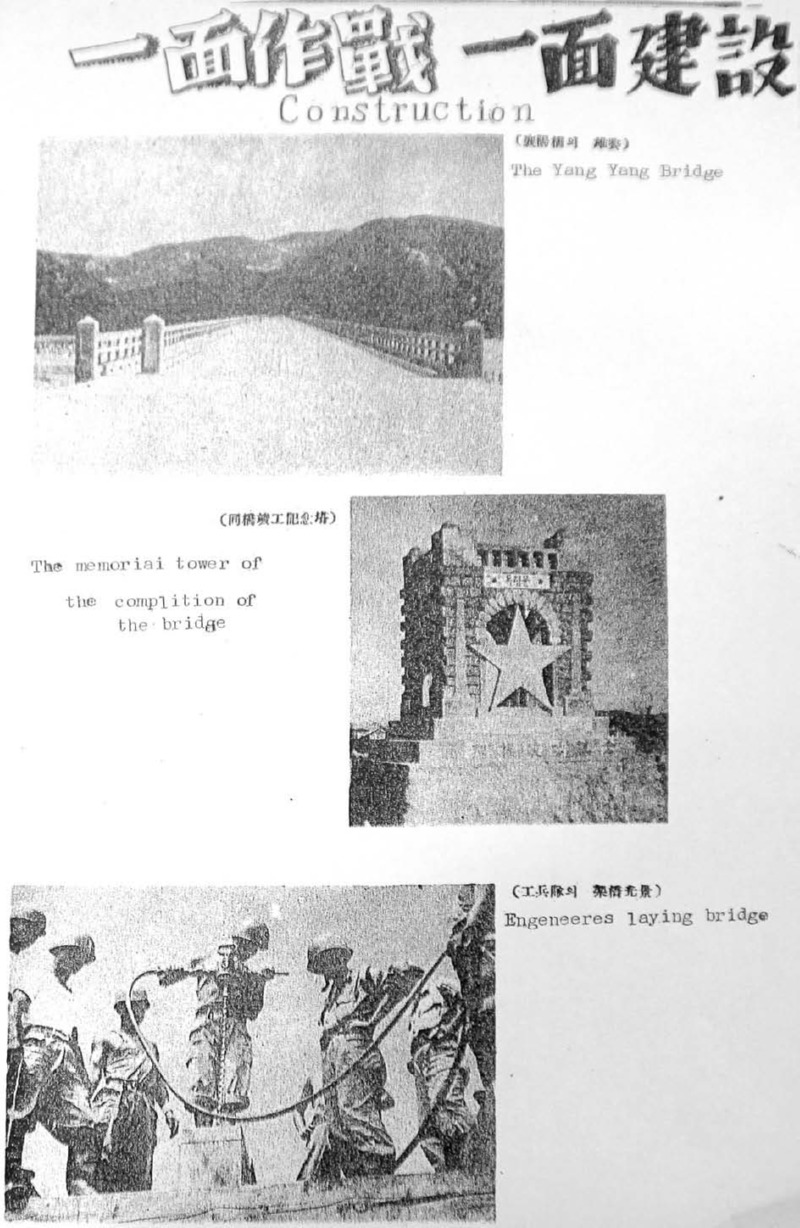

제1군단장의 군정목표(軍政目標)인 주민생활 안정과 향상, 교육의 재건, 산업의 진흥에서 볼 수 있듯이 군정은 양양지역 주민을 효과적으로 관리하고 자유진영 이데올로기를 학습시켜 체제 전환을 유도하며 전쟁으로 피폐해진 민생을 돌보는데 주력하였다. ‘일면작전, 일면건설’이란 구호 아래 공병부대는 주민들에게 집터를마련해주고 주택건축을 위해 지원하였다. 피난길에 돌아온 주민들의 기초생활보장을 위해서 구호양곡을 받아 대상자에게 배급하여 주는 등 한국민사원조처와 연락을 취하여 구호식량과 물품을 도입하여 구호가 꼭 필요한 사람들에게 지급함으로써 생계안정에 노력하였다.

침체된 경제경기를 활성화하기 위해서 양양과 속초에 시장을 개설하여 생필품을 구입하고 판매할 수 있게 하였다.

일면작전 일면건설

1) 구호 및 구휼 사업

가) 기초생활 지원

육군 제1군단사령부에서는 공병부대를 통해 국유지에 집터를 마련해 주고 경계측량과 집터공사를 지원했다. 또 건축용 재료로 전쟁 전에 벌채한 목재를 활용하였으며 제재소를 직접 설치하여 목재를 마련해 주었다. 피난길에서 돌아온 주민들이 먹을 게 없자 이들에게는 한 달에 2회씩 구호양곡을 배급하였다. 군단사령부에서는 유엔군사령부 내의 한국민사원조처(KCAC)와 긴밀한 연락을 취하여 구호식량과 물품을 도입하고 구호대상자에게 지급함으로써 일시적 생계에 보탬이 되었다.

구호물품은 군, 면 민정관이 강릉 동해사령부에서 수령하여 온 것을 읍면에서는 각 마을 이장을 통해구호대상자에게 나누어 주었는데 주민들 대다수가 구호대상자였다. 1954년 간행된 양양군 수복연감에 의하면 총 13,721세대 65,126명 중 구호대상자는 9,887세대 30,956명으로 47.5 퍼센트에 달하였다.

면 단위로 보면 강현면과 현북면 그리고 손양면이 30 퍼센트 정도였고 속초가 45.4 퍼센트, 토성이 59.2, 죽왕이 64.2 퍼센트였다.

시장을 개설하여 부족한 생필품을 구입 및 판매할 수 있게 하였는데 양양에서는 5일장 이 열려 매 장날이면 각지에서 많은 상인들이 몰려들었다. 속초지역은 일찍 상거래가 활성화되었는데 1953년에 현 중앙동에 2개 동(棟)의 현대식 상가건물이 신축되었다. 속초가 군사전략적 거점으로 부상하면서 다수의 군부대가 주둔하게 되자 이에 따른 군인, 군속, 민간인들이 많이 몰려든 영향이었다.

농·어촌에서 직접 생산한 농수산물은 물론 몰래 빼돌린 군수물자가 상품으로 나왔고 심지어는 구호품으로 나온 생필품, 의약품, 자재 등도 시장에 나왔다.

화폐는 대한민국에서 1953년 2월 25일 교환한 지폐를 사용하였다.

구휼미 배포 현장

양양시장 모습

나) 의료지원

당시 양양에서 의료는 중요한 문제였다. 전쟁 전에도 양양에 인민병원이 있었으나 시설도 의사도 약도 없는 이름뿐인 병원이었다.

병든 자가 의약이 없어 앉아서 죽기를 기다리는 현실이었다. 군정에서는 각 읍면에 의사, 의생, 산파 2명을 배치하였다. 군단 의무부와 민사처의 노력으로 군정 초기에는 군의무병(軍醫務兵)이 3개 구호소(양양, 속초, 교암)에 배치되었는데 이들이 마을마다 찾아가서 주민들에게 예방접종을 하자 국군에 대한 칭송이 대단했다.

장티푸스 등 전염병이 돌았을 때마다 군 의무부대에서 민간 인 구호소를 설치하고 병든 사람들을 무상으로 진료(診療)하였다. ‘다이야찡과 페니실린’이란 약은 만병통치약으로 통했다.

DDT살포와 예방주사를 맞고 있는 모습

다) 고아원 설립

김영배 원장은 1952년 5월 1일 양양천주교의 지원으로 양양고아원을 설립하고 직원 5명을 채용한 후 52명(남 27명, 여25명)의 고아들을 모집하여 수용하였다. 낙산사 정두석 주지는 1953년 11월 19일 육군 제1군단 민사처와 미8군단장의 지원으로 낙산사 경내에 낙산보육원을 설립하고 전쟁고아 98명을 모아 양육하였다. 김사철(강현면 주청리, 2015년 면담 시 80세)에 의하면 낙산사 고아원에는“흑인 어린이와 고수머리 아이들이 있었으며 피난민의 아이들도 있었다.”고 한다. 고아원에서는 그들의 양육은 물론 성장한 아이들에게는 그에 걸 맞는 교육을 위해 조산국민학교와 양양중학교까지 다닐 수 있게 배려를 해 주었다.

이외에도 양양감리교회에서는 서원필 목사를 중심으로 유치원을 설립하여 전쟁고아들을 양육 교육하였다.

낙산고아원 모습

2) 복구(復舊) 및 건설

가) 명승고적의 복구

▶ 낙산사 : 육군 제1군단장 이형근 장군은 한국전쟁으로 피폭되어 완전히 소실된 낙산사를 중수하였다. 중건(重建)공사는 물치리에 거주하는 이진옥 도편수 주관하에 실시하였는데, 1952년 8월 28일 착공하여 동년 11월 22일에 준공을 보았다. 점안식(點眼式)에는 이승만 대통령과 부인 프란체스카 여사를 비롯해서 미 제8군사령관 밴 플리트, 유엔군사령관 클라크, 이형근 중장, 그리고 5사단장과 11사단장 등 당시 군의 주요 지휘관들이 대거 참석했다. 1군단 부군단장 최홍희 장군이 ‘원통보전’ 편액(扁額)을 썼으며, 1군단 민사참모였던‘전형윤’은원통보전의 주련(柱聯)을 썼다. 최홍희 장군이 썼던 편액은 그 뒤 경봉(鏡峰)스님의 글씨로 바뀌었고, 전형윤(全亨胤)의 주련은 그대로 걸려 있었으나 2005년의 화재로 없어졌다. 낙산사에는 보물 제479호로 지정된 동종이 있었는데 이 종은 6.25전쟁직후 강릉포교당으로 가져갔던 것을 회수해 온 것이다. 이승만 대통령 내외는 중창불사 점안식 행사에서 이 동종을 타종하고 이어서 낙산사에서운영하던 고아원을 방문하였다. 원통보전의 중건을 통해 관음신앙의 성지인 낙산사가 온 국민과 함께 참혹했던 전쟁의 상흔을 딛고 다시 한번 일어선다는 의미와 희망을 주고 싶었을 것이다.

재건된 낙산사 원통보전

낙산사 동종

▶ 청간정 : 동해안을 순방하던 이승만 대통령이 제1군단장 이형근 장군에게 관동팔경 중의 하나인 청간정을 중수할 것을 명하니 군민정관 박종승과 면민정관 윤태병과 함요근 씨가 즉각 호응하였고 토성면민과 죽왕면민의 찬조가 답지하였다. 부군단장 김병휘 장군 감독하에 헌병대장 김정채와 병기대장 최병혁, 첩보대장 김동석과 58헌병대장 이종원 등이 서로 협조하여 1953년 5월 5일에 복구개수공사를 착수, 5일 걸려 완수했다. 청간정의 변천사를 약술한‘청간정중수기(淸澗亭重修記)’가 걸렸다.

나) 도로개설 및 교량가설

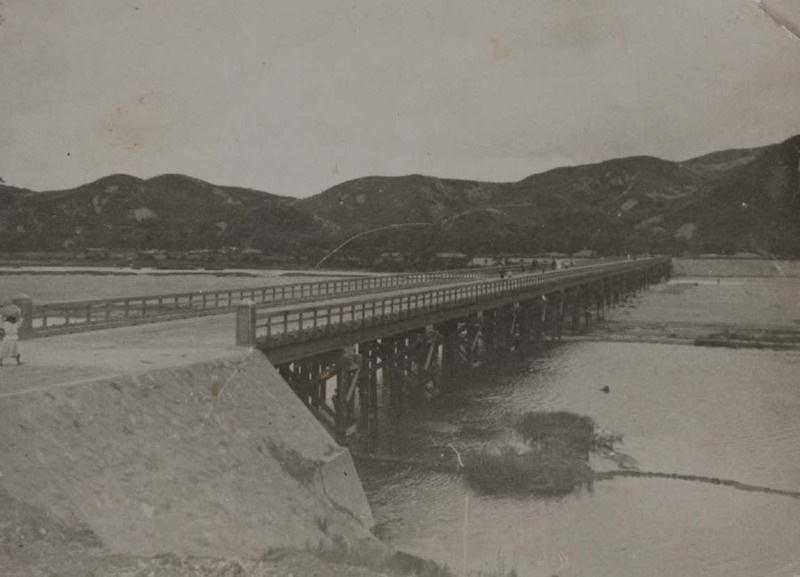

▶ 남대천 양양교 : 양양 남대천 교량은 일제강점기에 세운 목교였으나 6·25전쟁 때 미군의 폭격으로 교량이 절단되었다. 남대천을 건널 길이 없어지자 지금의 여성회관 쪽에 임시 교량을 가설하여 사용하였다. 1101야전공병단 102대대 양양대교 건설현장에서 근무하였던 이종하 님(강현면 전진1리)은 다음과 같이 증언하였다. “나는 양양남대천교 가설당시(1952년) 23세에 공병 소위로 임관되어 1101야전공병단 102대대에 배속되었다. 당시 공사감독은 공병단장인 서윤택 대령이었고, 공사현장에는 병력 30∼40여 명이 고작이었다. 교량공사에 필요한 자재수급은 육군 제1801부대에서 지원되었다. 특수장비는 크레인, 컴프레서, 불도저, 발전기, 용접기 등이었는데 601경장비 부대에서 지원됐다.”남대천 교량공사 당시 공병소대장을 지낸 양재억 님에 의하면 “목재에 방부제를 발라 파일을 박고 그 위에 교각을 세웠는데 공사기간은 1952년 여름-초겨울까지로 약 3개월이었다. 투입된 인력들이 밤낮없이 공사를 진행하여 단기간 내에 300여 미터나 되는 긴 교량을 준공하게 되었다.”고 한다. 이 교량은 우리나라 최초의 가장 긴 군용교량이다.

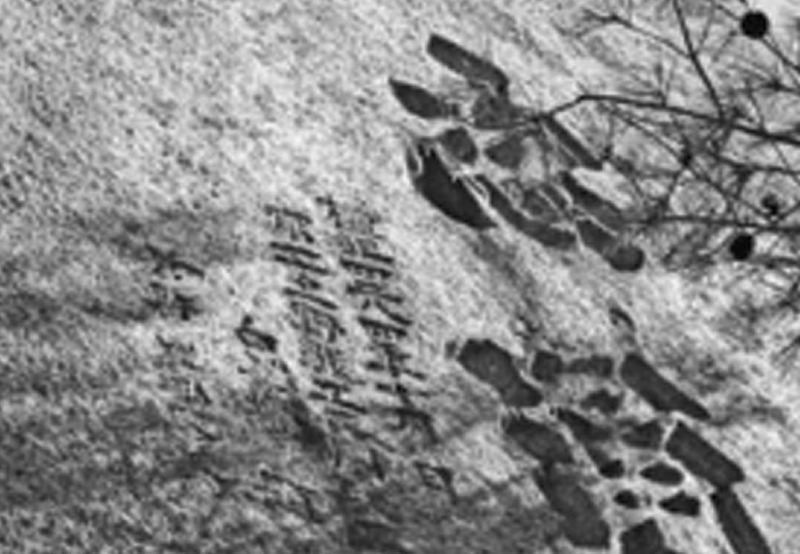

▶ 충통로(忠通路) 개통 : 1101야전공병단은 원암에서부터 인제군 북면 용대리에 이르는 구간에 32km의 도로를 새로 개설하였는데 이 도로는 일본강점기 때 3년 9개월이나 걸리면서도 개통을 보지 못했던 도로로 착공 6개월 만에 양양군민들과 군부대가 협력하여 완료하였다. 공병부대에서는 새로운기술과 장비를 제공하고 양양주민들은 인력동원에 적극 동참하여 난공사 구간을 완공, 개통함으로써 종전의 도로보다 40km를 단축할 수 있었다. 도로의 명칭은 당시 군부에서 충통로(忠通路)라 명명(命 名)하였는데 60여 년이 지난 지금도 미시령 옛 도로변에 있는 암반에는‘충통(忠通) 4284년(1951) 10월 1101야전공병단’이라고 세긴 글이 또렷이 보인다.

남대천 목재교량 모습

암반에 새긴 충통 각자

3) 산업

가) 귀농선(歸農線) 설정

속초읍과 토성면 일부 및 죽왕면 문암에 거주하는 주민들이 농사를 지을 수 있도록 경지를 확보해주려고 1951년 7월 4일 군정은 미군 제8군사령부와 합의하여 귀농선(farmer line)을 토성면에서 죽왕면 일부까지로 설정하였다.

제1군단장은 차량이 없어 귀농선 이남 지역의 영농에 애로가 많다는 것을 알고 군용차를 이용토록 배려함으로써 양양의 38°선에서 귀농선인 죽왕면 문암리까지 영농이 가능하게 해 주었다. 군장병들은 국토방위에 여념이 없음에도 틈을 내어 농번기에는 대민지원 사업을 펼쳐 부족 한 인력을 해소시켜주었는데 군에 대한 신뢰를 높이는 계기가 되었다.

나) 농업진흥

1952년 극심한 가뭄으로 농사가 거의 전폐된 후부터 수리보(水利洑)를 설치하고 저수지를 만들기 시작하였다. 쌀 증산을 위해 품종개량과 못자리 사용을 장려하였고 외국산 화학비료를 1953년 1~5월까지 784톤이 들여왔고 341톤을 추가로 추진하였다.

전쟁으로 말미암아 농기구조차 불에 타서 농사짓기에 막대한 애로가 있던 중 소량이나마 구호농기구로 삽 800본, 쟁기 90본, 보습 160개, 제초기 30본, 낫 902개가 원조되었다.

다) 축산진흥

축산부문은 전란으로 인하여 가축과 시설의 대부분이 파손되었는데 양양군은 형편이 특히 심한 상태였다. 1952년에 소수의 돼지와 닭을 도입하여 사육하기 시작하여 1953년 5월 말 현재 소 2,689마리, 돼지 977마리와 닭 417마리가 사육되었다.

종축장을 설치하여 돼지는 바구샤와 닭은 백색 레구홍을 보급시켰다. 전무하던 수의용 기구와 약품이 유엔민사원조처(UNKCAC) 원조 아래 도입되어 가축 진료에 쓰였다. 돼지페스트 예방을 위해 강원도청에서도 백신 3,000그램을 알선받아 속초의 집단양돈장에 접종하였다.

라) 어업행정

1951년 12월 10일 제1군단 관할‘수산물통제에 관한 잠정규정’에 의하여 수산관리소를 설치하였다가 1953년 5월 31일 해체시키고 동년 6월 1일 각 어촌 마을에 어업조합원이 집합하여 조합 총대위원을 선출하였다.

농토가 없는 피난민들이 어업에 종사하게 되다보니 농업인구가 많던 양양군에서 어업인구가 더 많아졌다. 배는 대부분이 소형어선이었는데 전복사고도 빈발하였다. 여인들은 근해에서 다량의 미역을 채취 건조하여 남한 일대에 내보내서 팔기도 하였다. 양양의 여러 어항들과 속초, 아야진, 문암 등 크고 작은 항구마다 풍어를 이루었는데 특히 명태가 많이 잡혔다.

마) 치산치수(治山治水) 및 산림행정

6·25전쟁 와중에 산은 황폐되었다. 극도로 헐벗은 임야를 복구하고 도벌과 남벌을 적극적으로 단속하며 군민의 자발적 산림애호와 애림사상(愛林思想)을 환기시키려 하였다.

4월 5일 식목일에는“국토보안은 산림애호로부터”라는 표어를 걸고 군·관·민이 혼연일체가 되어 산에 나무를 심었다. 특히 지역의 청년단과 학생들이 동참함으로써 식수에 많은 도움이 되었는데 식목일에는 군단장과 참모들도 식수에 동참하였다.

바) 양잠(養蠶)행정

중요산업의 하나인 양잠은 전쟁 후 당장 복구하기 힘든 분야였다. 1953년 양양군 <<민사행정>> 자료에 의하면 뽕나무는 전쟁 전 142,211본에서 88,600본으로 줄어들었고 양잠을 위한 각종 시설도 파괴되었으며 남아있는 시설도 비위생적이라 병해도 많이 입었다. 게다가 1953년 새로 도입한 잠종인 중국산 모아종은 부화율이 불량하여 원성을 산 바 있다. 양잠업발전을 위해 건잠장을 수리하여 짓고 필요한 기구와 약품을 도입하며 뽕밭을 개량을 독려하였다.

사) 상공행정

상공업은 대체로 속초를 중심으로 도매상을 경영하는 업자들이 각처 소매인에게 상품을 공급하였다.

포목상, 미곡상, 문방구점, 행상들과 제재소, 인쇄소, 정미소 등 각종 수공업이 양양 속초를 중심으로 발달되었다.

금융기관으로는 1953년 5월 25일 남한으로부터 금융조합이 들어왔는데 강릉금융조합 속초출장소를 설치하였다.

4) 교육의 재건

국군이 38선을 돌파한 1950년 10월 1일 이후 수업은 재개되었으나 학교 건물들은 소실되어 교육상황은 말이 아니었다. 각 학교마다 교사와 교재도 없는 상황이어서 학생들이 수업을 받을 수 없는 처지였다. 심지어 교장 적격자가 없어 읍면의 유지들이 맡아 학교를 운영해야 하는 어수선한 분위기이었다.

그런 와중에 1951년 1·4후퇴 당시 국군이 후퇴하면서 학교는 휴교에 들어갔다. 국군이 양양을 재탈환하면서 1951년 6월 교육이 다시 시작되었으나 학교 건물이 없어서 마을회관이나 교회, 마을의 큰 건물, 심지어 나무 그늘에서 자리를 깔고 공부를 하거나 미군 군용텐트를 빌려 공부를 하였다.

이종우 님(손양면 수여리, 2015년 당시 82세)은 당시의 교육 실상을 다음과 같이 증언하였다. “손양면 학포 지역의 경우 어린 학생들을 위한 교실이 없어 화재를 면한 학포리 박세환 씨 집 마구간에서 공부하였는가 하면, 손양면 주리의 경우도 윤병규 씨 집 마루에서 공부하였다. 군정이 실시되면서 교사의보수는 매월 쌀 소두 4말과 보리쌀 소두 4말이었다. 교사는 월급도 없이 학생을 가르치고 학생의 가정에서 15일씩 숙식을 제공하는 학교도 있었다.”또 오제정 님(양양읍 군행리, 2014년 당시 90세)은“교사가 부족하여 공산치하 때 교사경력이 있었던 자와, 고급중학교 2~3학년 학생도 교사로 임용했다. 또 교사충원을위해 48명을 약 1개월 동안 강습시켜 군단장 명의로 자격증을 수여했다.”고 증언하였다.

남한에서 가져온 교과서가 부족하여 교사가 내용을 칠판에 쓰면 학생들은 교과내용 을 베껴가며 공부를 하였다. 공책이 없어서 백로지(白露紙, 갱지)를 칼로 잘라 노트를 만들어 썼다. 책가방도 없어서 여학생은 책보를 사용했고, 남학생은 포탄을 넣었던 가방에 책을 넣어 메고 다녔다. 교육내용은 우리나라의 교육이념인 홍익인간(弘益人間)의 정신에 입각한 애국애족을 강조하였고, 일제 잔재를 없애고 반공교육을 중시하였다. 피란살이 고생에 시달리면서도‘아는 것이 힘, 배워야 산다.’라는 일념으로 자식을 학교에 보냈다. 책상이 없다는 소리를 들은 1군단장 이형근 장군은 미제8군에 연락하여 포탄상자 약 4,000개를 군민정관(郡民政官)에게 기증하여 그것으로서 책상과 걸상을 만들었다.

수복 후 송포국민학교(1951년), 한남국민학교(1952년), 상운국민학교(1953년), 남천국민학교(1953년) 4개 학교를 새로 개교함으로써 양양관내의 학교는 1953년 5월 1일 현재 국민학교 14개교, 중학교 3개소, 고등학교 2개교로 총 19개 학교에 남녀 학생이 12,792명, 교직원이 257명이었다. 양양면에는 고등학교가 없어서 속초리 4구에 있는 속초고등학교에 다녔는데 군단장에게 양양고등학교 설립을 건의하여 양양면에도 고등학교가 설립되었다.

1953년에 발간된 양양군의 <<민사행정>>에 의하면 학교별 학생수를 통계한 자료 중 특이한 내용이 눈에 뜨인다. 학생을 원주민과 철수민의 자녀로 구분한 것인데 구분지어 관리하는 목적은 명확하지 않으나 수복지구의 특성이 감안된 것이라 여겨진다. 14개 초등학교에는 원주민이 8,842명, 철수민이 2,684명이고 3개 중학교의 원주민은 721명, 철수민은 234명이며 2개 고등학교의 원주민은 293명, 철수민은 64명이다. 총 12,720명 중 원주민이 약 77퍼센트, 철수민이 23퍼센트인 셈이다.

교원강습 제1기 졸업생

좌로부터 박종승 민정관이 이형근 군단장으로부터 기증받은 포탄상자 4,000개로 책걸상을 제작하고 있는 모습

5) 제도 정비

가) 토지 수득세(收得稅) 징수 및 배급상황

토지수득세(土地收得稅)는 전쟁으로 인한 국민경제의 불안정과 양곡의 수급 조절을 목적으로 토지수익에 대한 모든 조세를 현물로 낸 농지세이다. 1950년 물가폭등에 따른 공무원 봉급 3배 인상과 1951년 들어 실시한 공무원에 대한 미곡배급제 등으로 정부의 양곡수요가 크게 늘어났다. 어떻게 하면 비인플레적 방법으로 막대한 현물양곡을 조달할 수 있을 것인가를 놓고 검토한 결과 농업소득에 대한 기존의 금납제 방식의 농지세제도를 폐지하고 새로이 현물징수 방법의 토지수득세를 신설함으로써 해결하려 하였다. 양양군에서도 남한과 비슷하게 1952년도 여름부터 생산되는 작물에 대하여 1할의 토지수득세를 징수하여 관내행정을 담당하고 있는 가난한 공무원에게 약간의 식량을 배급하였다.

그런데 이 제도는 북한에서 이미 시행된 적이 있었다. 전쟁 중인 1950년 8월 18일 북한은 ‘공화국남반부에 있어서 농업현물세를 실시함에 관한 결정서’를 채택하였는데 ① 조기작물(보리, 감자 등)에 대해서는 1950년도에 한하여 현물세를 면제하고, 만기작물(벼, 콩 등)에 현물세를 징수 ② 논작물은수확고의 27%, 밭작물은 25%, 화전 재배작물은 10%의 현물세를 징수 ③ 자력으로 개간한 3년 미만의 신규 개간지는 면세하고 전쟁피해를 입은 농작물은 그 정도에 따라서 감세 또는 면세 ④ 농작물 판정사업을 집행하기 위하여 농작물 관리조정위원회를 조직하고, 위원은 리 단위 농민대회에서 선출한다는 내용 등이 담겨있었다.

나) 농지등록대장(農地登錄臺帳) 정비

일제강점에서 해방되어 공산치하가 되자 토지대장과 지적도가 전부 없어졌는데 군단장의 지시로 토지대장과 토지소표를 작성하였다. 또한 1953년 1월 6일 양양군에 조정위원회를 설치하여 농경지 이동과 분쟁과 관련된 사건을 조정하게 하였는데 실제로 공산당에게 몰수당했던 땅을 군정 때 다시 찾았다는 증언이 있다. 다음은 전영용 님(현북면 하광정리, 2015년 면담 시 77세)의 증언이다.

“1·4후퇴 때 강릉으로 피난을 갔다. 북한 생활은 지긋지긋해서 살 수가 없었다. 13,000평 이상의 부잣집은 땅은 몰수하고 가난한 사람들에게 나누어 주고 가을에는 농사가 잘된 곳 1평을 수확해서 그것을 기준으로 세금을 매기는데 논둑까지도 평수로 친다. 과일도 낙과가 되기 전에 세어서 기록했다가 익었을 때 3대 7로 세금을 부과하니 반도 더 가지고 간다. 또 조, 콩도 마찬가지다. 피란 갔다 와서 양양중학교 3학년에 입학하여 월리 외가에서 학교에 다녔다. 북한 공산당에게 몰수당했던 하광정리 논 3,000평, 밭 4,000평, 산 7정보의 지적을 강릉 등기소에서 떼어와 양양군으로 넘겨 다시 찾았다.”

다) 전매품 도입

양양군 관내 각처에 연초(煙草) 지정소매인을 설치하고 강릉전매서로부터 담배를 매월 3회씩 공급받아 충당하였다. 식염은 남한지역도 부족하여 양양에서는 1953년에는 봄 장을 담글 때 한 번 구입되어 배부하였다.

6) 언론

언론매체는 제1군단에서 발행하는 종군신문이 유일하였는데 전황을알리고 중앙소식과 지역소식을 전하였다. 그 후 1952년 4월 15일, 『동해일보』가 창간되어 수복지구인 양양지역의 소식을 군 지역에 알리는 언론의 매개체 역할을 하였다. 당시 동해일보 사장은 박태송 씨가 맡았다.

동해일보와 박태송 사장

바. 민사행정

1) 읍면(邑面) 행정

양양군은 1개 읍, 7개 면으로 되어 있는데 제1군단 민사행정실시 이후 군단장이 각 읍면에 민정관과부민정관을 임명하여 읍면 고유의 자치행정과 군단의 잠정규정 및 포고령에 의한 군정사업을 시행하게 하였다.

2) 관재행정(管財行政)

관재행정은 양양군 내 적역산물(敵逆産物, 일본인이나 공산당의 재산)을 정확히 관리하여 수복지구재건과 국민경제 부흥에 기여하고자 하였다. 1952년부터 귀속재산처리법과 영(令)시행세칙을 참작하여 잠정적으로 조치하였으나 이것으로는 도저히 국가와 국민 또는 국민상호간 이해관계를 원만히 처리하기에 곤란하여 1953년 4월 17일부로 관재잠정규정에 대한 승인을 신청한 바 있다. 당시 군 내의 적역산물(敵逆産物)은 아래와 같다.

답 : 264,053평, 전 : 154,159평, 과수원 : 17,381평, 산림: 566,860평, 가옥(家屋) :와가 70동, 초가 309동, 선박 : 범선 14척, 동선 7척

3) 사회행정

전화(戰禍)로 양양군은 초토화되었는데 UNCURK(국제연합한국통일부흥위원회)에서는 물자를 보내와 군내 6만여 민생문제를 적극 도왔다.

4) 노무행정

노무동원이 군부에 대한 협조로서 제일 중요한 것이었는데 1953년 1월부터 동원된 실적을 보면 1월 3,343명, 2월 3,214명, 3월 678명, 4월 80명, 5월 849명으로 누계 8,164명이다.

양양문화원부설 양양학연구소 소장을 역임한 이종우 님의 경우, 미시령 도로건설에 참여하였고 미8 군 중거리통신대와 육군1101야전공병단에 노무원으로 수 차례 동원되었다고 한다.

5) 세무행정

부과된 세목은 호별세, 교육세, 가옥세, 영업세, 어업세, 면허세, 주세 등이다. 영업세 세원(稅源)을 조사하였고 가옥 이름을 기장하고 가옥의 실측조사부를 비치하였으며 밀주를 단속하였다.

사. 치안행정

1) 양양 치안대

1950년 10월 4일 지방자위대를 조직한 것이 치안대의 전신이다. 당시의 대장은 김영재(金瑛齋)씨이고 대원은 250명이었다. 그 후 12월 22일에는 임시경비대로 개편하고 일제 때 경찰관을 지낸 김민하가 대장에 취임하였다.

이교영 님(서면 범부리, 2015년 면담 시 88세)에의하면“1·4후퇴 시 겨울을 나고 1951년 3월 국군이 북진하자 양양으로 돌아와 다시 치안대를 조직하였다. 처음엔 무료로 봉사하다가 나중에 생활비 정도 받았다. 치안대조직은 경찰조직과 비슷하게 운영되었는데 사찰주임은 최갑집, 보안주임은 최성호, 경비주임은 김창건, 총무주임은 ○○○, 수사주임은 ○○○이었다. 1954년 민정으로 이양 되면서 일부는 시험을 봐서 경찰이 되고 일부는 민간인이 되었 다.”고 한다.

이들의 임무는 치안을 유지하며 패잔 공비를 색출하여 섬멸하는 것이었는데 사법권은 부여되지 않았다. 사상범은 특무대라 부르는 CIC(Counter Intelligence Corps)에가, 일반 범죄사건은 지구헌병대가 담당하였으며, 재판은 군단군법회의에서 진행하였다. 치안대 대원들은 대부분 공산주의를 반대하다 박해를 받아 월남하여 반공활동을 하다가 국군과 함께 들어온 철저한 반공주의자들이었다.

당시 양양치안대

2) 경비와 사찰

양양에는 산간벽지와 고지가 많이 있는데 그런 곳은 패잔병, 유격대 또는 불순분자들이 은닉하기 좋은 장소다. 각 면 소재지에 치안대 지대를 배치하여 검문검색을 주야교대로 실시하고 잠복한 불순분자와 공비를 찾아내어 토벌하거나 적의 정보망을 분쇄하는 임무를 수행하였다.

군단의 시책에 따라 지역별로 치안업무를 수행하였는데 특별한 임무가 부여되기도 하였다. 죽왕면 지대에는 저지선 분대를 설치하였고, 서면 영덕리 특별조사대에 24명을 주둔시키고 설악대에 37명을 배치하여 공비토벌 및 적군의 보루를 찾아내게 하였다.

사찰은 주로 사상적인 동태를 조사하고 파악하는 업무를 말한다. 수복지구에서는 공산주의자들을 근멸시키고 민주주의 자유국가 건설을 위해 사찰업무가 진행되었다. 제1군단장의 시정방침에 기반하여 민사처와 헌병대 및 특무대의 지도하에 제반업무를 수행하였는데 불순분자 책동을 사전에 저지하는 동시에 과거 인공치하에서 공산분자의 선전과 탄압에 넘어가 깊이 생각할 겨를 없이 좌익정당에 가입하거나 협조하여 일시적 이적행위를 자행하였던 자들의 사상계몽에 치중하였다. 특히 월북한 사람들의 잔류가족에 대하여 특별히 사찰한 것으로 보인다. 북한의 통치를 받았던 관계로 사상범이 발생할 가능성이 높을 거라고 여겨 주민 중 노동당원과 그 잔류가족, 괴뢰군 출병자와 그 잔류가족 및 북피자 및 그 잔류가족 등을 별도로 분류하여 관리하였다.

3) 범죄 발생 현황

범죄유형으로는 절도가 제일 많고(90건), 포고령 위반(68건), 방화범(34건), 횡령(13건) 등의 순이었다. 전체 255건 중 230건을 검거한 실적을 올렸다. 절도가 많은 것은 생활 곤란으로 생계형 범죄가 많았던 것으로 보이며, 방화는 불순분자들이 사회불안을 조장하려고 의도적으로 저지른 것으로 추정된다. 군단장 포고령 위반자는 군 치안대에서 조사 적발하여 제58헌병대 및 38검문소에 의뢰하여 추방하였는데 81명이나 되었다.

4) 환경보건

환절기에 악질 전염병이 유행되자 하수구, 돈사(豚舍)와 변소 등을 수리하는 등 청결한 환경을 유지하기 위하여 노력하였다.

조산리와 부암리 일대에 미군이 주둔하고 민간이의 유입이 늘자 유흥업소와 접대부도 증가하였는데성병을 관리할 필요가 생겼다. 성병이 각처에 만연하고 군인들에게 미치는 악영향이 커지자 접객부등록 및 검진수첩을 일제 재교부함으로서 더욱 철저히 단속하였다. 접객업자에 대하여 영업감사를 실시하여 위생 및 시설이 불결하거나 완비치 못한 곳은 영업취소 등으로 처분하였다.

5) 소방

양양군의 소방 역사는 일제강점기인 1929년에 시작되었다. 4월 18일자 부산일보에 양양소방조에 조두(組頭) 1名, 부조두(副組頭) 1名, 제일소방부장(第一消防副長) 1명, 제2소장부장(第二消防副長) 1명, 즐간계장(喞簡係長) 二名, 급수계장(給水係長) 二名, 소화계장(消火係長) 二名을 임명하였다는 기록이 있다.

양양은 수복지역 자치행정의 하나로 1952년 1월 30일 박태송 대장 외 50여 명의 대원으로 의용소방대를 결성하였다. 화재진압 기구라야 갈구리, 불털개, 물펌프(4인이 펌프질을 하여 물을 뿜어내는 펌프식 소화장비) 1대가 고작이었으나 대원들의 수고로 화재진압, 구조와 구급 및 화재예방을 위한 홍보활동 등을 하였다. (광복 후 대한민국에서는 1953년 민병대(民兵隊)를 조직하게 됨으로써 민간 자체 소방조직이 없어졌다가 6·25 이후 화재가 빈번하게 발생하자 소방대의 필요성이 재인식되어 1954년 1월 전국적으로 의용소방대를 재조직하였다.)

6) 북피자(北避者) 관리

<<양양군 민사현황>>(1952년 발간)를 보면 북피자(북으로 피난 간 주민)는 5,404명에 그와 관련된 잔류가족이 6,947명, 괴뢰군 출병자는 2,300명에 그 관련가족이 8,976명, 노동당원이 3,118명에 그 관련 가족이 14,252명으로 집계되어 있고 그 밖에도 99명이 요시찰인(要視察人)으로 기록되어 있다.

양양 사람들은 북한 주민으로서 전쟁을 치렀기 때문에 다른 지역 사람들은 모르는 애환이 많다. 많은젊은이가 인민군대에 입대하여야 하였고 전쟁 중에는 의용군에 끌려가야 했다. 전투가 치열하게 벌어질수록 어린 학생들까지도 지원병으로 동원되었다.

월북자의 유형도 다양하다. ① 자진하여 월북한 사람도 있지만 ② 어쩔 수 없이 인민군대에 부역하다 북으로 간 사람도 있고 ③ 잠시 전쟁을 피할 목적으로 북으로 피난 간 사람도 있으며, 국군이 북진할 때 올라갔다가 내려오지 못한 이들도 있고 ④ 일제강점기에 양양과 원산 간 교류가 원활해지자 북으로 가 눌러앉은 이들도 적지 않다.

전인원 님(양양읍 구교리, 2015년 면담 시 79세)은 “국군이 10월 2일 양양으로 진군한다고 하자 인민군은 국군이 여자들은 젖통을 베어내어 죽인다고 선전하여 우리 누나가 고 3학년생인데 겁을 먹고 사교리로 피란을 갔다. 또 공산당 여맹위원장이 와서 국군이 오면 너희들을 죽일 터이니 간성 이북으로 가야 살 수 있으니 며칠만 가 있어라 하고 몇 번 찾아왔다. 그때 우리 누나는 그 아주머니 딸과 같이 북쪽으로 간 후 영영 돌아오지 못하였다“ 라고 증언하였다.

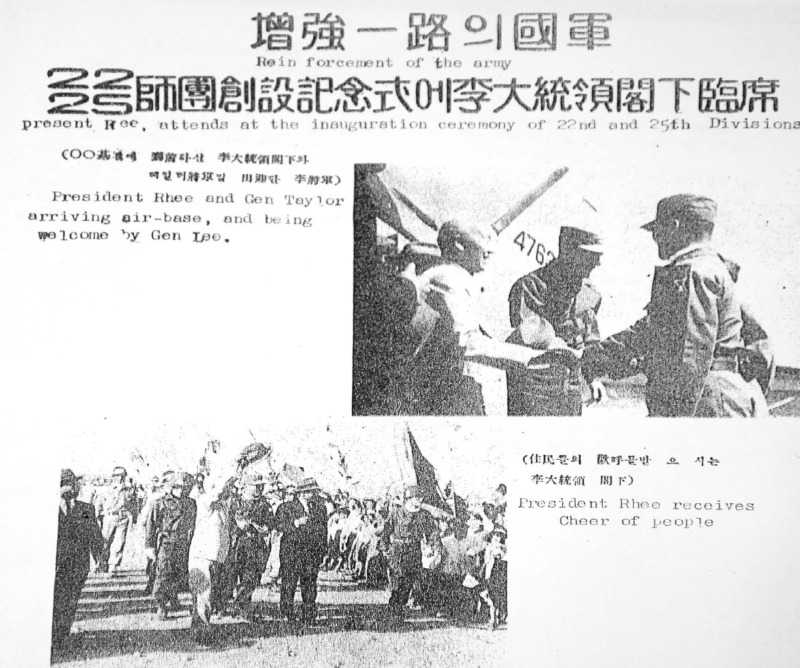

아. 군정 기간 중 양양에서 창설된 부대

대한민국 국방부와 유엔군사령부는 군정기간 중 많은 사단급 군부대를 양양에서 창설하였다. 1952년 11월 8일 보병 12사단(초대사단장 준장 윤춘근)을 필두로 7개 사단이 만들어졌다. 1953년 6월 15일에는 양양군 강현면 주청리 7번국도 옆 연병장에서 22사단과 25사단 창설기념식이 이승만 대통령이 참석한 가운데 거행되었다. 이날 행사에는 미 제8군사령관 맥스웰 테일러 장군, 신 국방장관, 진 내무장관, 변 외무장관, 원헌병 총사령관 등 요인들도 참석하였다. 창설기념식에서 군단장 이형근 장군에게 태극성훈장, 육군소장 김종각에게 태극무성훈장, 육군준장 임부택에게 화랑금성훈장을 수여하였다. 제주도에서 창설된 29사단도 양양지역에서 실전훈련을 마치고 전선으로 투입되었다.(그 후 1975년 23사단, 102여단, 8 군단도 양양에서 창설되었다) 다음은 각 사단 창설과 이동에 관한 연대기이다.

22·25사단 창설기념식에 참석한 이승만 대통령

1) 12사단

- 1952.11. 8 : 국본 일반명령 제207호에 의거 강원 양양 전진에서 창설하였다. 초대 사단장에 준 장 윤춘근이 보직되었다.

- 1952.11.22 : 강원도 양양군 강현면 전진리 주둔 신설 보병 제12사단 창설기념식에 대통령 부부, 벤프리트 장군 부부, 신 국방장관, 백 총장, 최용덕 공군총참모장, 라이언 주한군사고문단장 등 내외 장성 및 귀빈 다수 참석하여 거행하였다.

- 1952.12.8 : 강원도 양양군 강현면 전진리 주둔 보병 제12사단은 미제9군단 수송지원 하에 경기 포천 이동 미제9군단에 배속하였다.

2) 15사단

- 1952.11.8 : 국일명 제206호(52.11.8)에 의거 강원도 양양군 강현면 전진리에서 창설하였다. 초대 사단장으로 이정석 준장이 부임하였다.

- 1952.11.22 : 대통령 이승만 각하는 국방부 장관 신태영과 참모총장 대장 백선엽, 미8군사령관 대장 벤프리트, 1군단장 중장 이형근을 대동하고 사단장의 안내로 사단 창설 기념행사에 참석 부 대기를 수여하였다.

3) 21사단

- 1953.1.15 : 국일명 제17호(53.1.12)에 의거 제2교육여단을 부대훈련소 강원도 양양군 양양면 조산리에서 창설하였다.

- 1953.2.4 : 육일명 제17호(53.2.4)에 의거 민기식 준장이 초대 사단장으로 부임하였다.

- 1953.2.9 : 국일명 제39호에 의거 제2교육여단 및 건제부대를 해체함과 동시 제21사단이 창설 되고 건제부대로서 다음과 같이 예속받았다. 63연대(양양 하복), 65연대(양양 석교), 66연대(양 양 서면)

- 1953.5.5 : 사단은 군단 작명 제174호(53.4.15)에 의거 사령부를 군단 예비진지지역 강원도 고 성군 간성으로 이동하였다.

좌로부터 보병 제12사단ㆍ15사단ㆍ21사단 창설비 (강현면 장산리)

4) 20사단

- 1953.2.9 : 국일명(육) 제 39호에 의거 육본 직할로 강원도 양양군 강현면 전진리에서 창설하였다.

- 1953.5.15 : 미제10군단 작지 제352호에 의거 강원도 양구군 현리로 이동 제6 사단과 진지 교대하였다.

- 1952.11.8 : 육본 일반명령 제205호에 의거 강원도 양 양군 강현면 회룡리에서 보병 제57연대로 창설하였다.

- 1952.11.8 : 국일명(육 제208호에 의거 육본 직할로 제58연대가 양양군 강현면 석교리에서 창설되었다. 1953.11. 제58연대는 제61연대로 개칭되었다.

- 1952.11.8 : 육본 직할로 제59연대가 양양 낙산사 옆 솔밭에서 창설 연대장에 박일선 대령(임시) 취임. 1953년 1월 1일 62연대로 개칭하였다.

- 2019.12.1. : 11기계화보병사단과 통합되어 해체되었다.

보병 제20사단ㆍ22사단 창설비 (장산리)

5) 22사단

- 1953.4.21 : 국본 일반명령 제107호(53.4.21)에 의거 보병 제67, 68, 69연대로서 강원도 양양에서 제22사단 창설 육본에 예속되었다.

- 1953.4.25 : 초대 사단장 준장 박기병이 부임하였다.

- 1953.7.23 : 강원 화천군 사창리로 이동과 동시 미9군단에 배속되었다.

6) 25사단

- 1953.4.21 : 강원도 양양의 설악산 기 슭에서 창설되었다.

- 1954.3.25 : 강원도 인제군 천도리로 이동하였다.

7) 27사단

- 1953.9.18. : 강원 양양에서 사단급으로 편성(1953년 광주에서 육본직할대로 시작) 하였다.

- 2022.11.30. : 국방개혁의 일환으로 사단을 해체하였다.

보병 제25사단ㆍ27사단 창설비 (장산리)

-

- 이전글

- 4. 한국전쟁

- 24.03.08

-

- 다음글

- 6. 해방에서 민정 이양(移讓)까지의 사회적 변화

- 24.03.06