유풍악기(游楓嶽記)

페이지 정보

본문

▪ 유풍악기(游楓嶽記)

검재(儉齋) 김유7) (金庾)

약혼한지 오래되어 응교(應敎) 李海朝가 기축년(1907. 2)봄에 양양부사로 도임하여 함께 갔다. 납폐의 약속이 오월 초였다.

나는 사사로이 서로 상례의 일(禮訟)을 논하였는데 임금을 헐뜯고 비방하였다고 크게 의심스럽고 화가 났다. 이에 벼슬에서 면직되어 한가하여 드디어 설악산을 두루 구경하기로 계획하였다. 집의 이동보와 약속하여 동행하였다.

-中略-

28일 기사일. 흐리고 가랑비가 내림.

아침을 먹고 출발하여 합강정에 올랐다가 삼기령을 넘어 설악산을 바라보니 구불구불 이어진 것이 모두 뛰어났다. 단지 말 머리에 있는데도 또 폭포의 기이한 소리가 들렸다. 갈 길이 바빠 찾아볼 겨를이 없음이 가히 한스러웠다. 고개 아래로 큰 시내가 곧 곡백담의 하류이다. 물과 돌이 기이하고 웅장하니 참으로 많은 바위가 뛰어남을 다투고 온갖 골짜기 물이 다투어 흐른다고 말할만하였다.

돌 위에서 간단히 술을 마시는데 피라미 수십 마리가 바야흐로 발랄하게 노는데 특히 마음에 들었다. 이 또한 여기서도 지극히 인자함을 볼 수 있다. 남교역 마을에서 점심을 먹고, 인제에서 이곳까지 대략 40 리였다. 갈역에 이르렀는데 남교에서 이곳까지는 약 20 리였다. 역은 곡백담 골짜기 입구에 있다.

김창흡의 편지가 왔는데 병에 나올 수가 없다고 하였다. 역 마을에 겨우 서너 가구 가 있는데 천연두가 성행하여 동보가 이를 기피하였다. 이때 김창흡은 못 가에 심원사에 있는데 가서 함께 자려고 하였으나 마을 사람이 절에 전염병의 기운이 있다고 말해 주어 부득이 가마를 타고 고개를 넘으려는 계획을 세웠다. 人馬와 짐을 역촌에 남겨두고 단지 하루의 양식과 침구만을 가지고 갔다.

또 양양에서 출발한 스님들이 고개 아래서 기다린 지 하루가 되었다는 말을 들어 급히 사람을 보내 맞이하게 하였다. 드디어 마을 사람과 문안하러 온 심원사의 스님과 출발하였다. 남교에서 따라온 사람은 이곳에 이르러 돌아갔다. 喛井에 도착하니 양양의 스님들이 이미 와서 환영하였다. 동보에게 글을 써 이해조에게 알리게 하고 곧바로 고개를 올라 창암과 입암 등을 지났다. 창암에는 창문 같은 구멍이 있고 입암은 높이 우뚝하게 솟아있었다. 고개 허리에는 폭포가 있는데 매우 기이하여 그 이름을 물으니 도적연이라 하였다. 그 뜻을 물으니 고개가 험하고 못은 깊어 일찍이 도적이 이곳에서 사람을 못에 빠트리고 그 재물을 빼앗아 갔다고 말해 주었다. 나는 신령스런 곳이 나쁜 이름을 얻어 군자가 도를 품고 있으면서도 속인들에게 비난을 당한 것 같아 마음이 상하여 드디어 그 이름을 고쳐 설연이라고 하였다. 그 모습을 말한 것인데 또 눈처럼 밝게 빛나는 뜻을 취한 것이다. 그 봉우리는 층옥이라 이름하였으니 형태를 본뜬 것이고 그 골짜기는 둔세(遯世)라 명명했으니 덕을 말한다.

설연은 미시령 서쪽에 있다. 고개에서 아래로부터 5-6리쯤에 샘물이 고개 위에서 시작하여 모든 골짜기 물이 모이는데 큰 바위가 있어 입구를 끊어버린다. 시내는 흐르다 돌을 만나 큰 소리를 내며 나는 듯 떨어지는데 기세가 자못 웅장하다. 높이는 10길 이고 물이 고이는 곳은 깊은 못이 된다. 못이 깊고 푸르며 올 때는 흰 무지개 같다가 갈 때는 울리는 패옥 같다. 좌우로 돌 봉우리가 가파르고 높게 솟아 있고, 골짜기에는 기이한 바위가 많다. 고개 동서로 폭포가 많은데 여기가 족히 2/3는 차지한다고 말한다.

잠시 앉아 보고 즐기고 있는데 날이 저물어 오래 머물 수가 없었다. 드디어 고개를 넘었는데 고개는 미시(彌時)라고도 불리고 혹 미일(彌日)이라고 불린다. 속세에서는 연수파(烟樹坡)라 부르는데, 험하고 가파르기로 세상 사람들이 그렇게 부른다. 화엄사에 사람을 보내 불을 구했는데 절의 스님이 와서 맞아 주었다. 밤중에 석인령을 넘자고 말하니 고개는 몹시 가팔라서 매달려 있고 새로 비가 내려 길이 많이 쓸려나가 사람으로 하여금 마음속이 서늘할 정도로 두렵게 만들었다. 거의 2경이 되어서야 절에 도착하니 간성땅이었다.

갈역에서부터 이곳까지는 대략 50리다. 절의 동남쪽에 바위가 있는데 볏짚을 쌓은 것 같아 절의 이름도 이와 같다. 서쪽에 있는 수석은 그다지 아름답지 않다. 여신이란 스님이 있는데 여러 산수에 대해 말을 잘하였는데 스님들이 날마다 부유해져 곡식을 쌓아놓은 것이 천 석이라고 들었다고 한다. 양양 사람이 원암역에서 기다리고 있다는 말을 들었다. 역까지는 절이 20리라 사람을 보내 데려오게 했다.

29일 경오일 맑음.

자동(子東)에게 서신을 보내고 서둘러 식사를 하고 다시 가마를 타고 갔다. 계조굴에 들어가니 양양 땅이었다. 바위가 지붕처럼 덮여 있다. 옛날에 암자가 그 사이에 있었는데 불에 타 버려 이에 새롭게 건설하는데 아직 미완성이다. 동쪽에 있는 돌은 위에 백 명이 앉을 수 있고 북쪽 깊숙한 곳에는 크고 둥근 돌이 있는데 스님이 말하기를 이것이 흔들바위라고 한다. 여러 사람이 밀면 흔들리는데 비록 천백 명이 밀더라도 더해지지 않는다고 하였다. 시험삼아 해보니 과연 그러했다. 암자의 진산은 천후산이라 하는데 하늘에서 바람이 불려고 하면 산은 번번이 소리를 낸다고 하였다. 양양은 이렇듯 바람이 많다.

작은 고개를 넘어 신흥사에 도착하였다. 화암사에서 이곳까지는 대략 20리다. 절에는 한창 두 번째 무차회(無遮會)가 열리고 있어 가까운 곳의 스님과 신도들이 많이 모였다. 점심 식사 후 식당암 아래 위를 가보았다. 식당암은 신흥사에서 남쪽에 10리쯤에 있으며 반타(盤陀)이 시냇물을 끊어 놓았는데 가로가 한 길이고 길이는 배가 된다. 조금 물살이 약해져 2등급이 되는데 물이 심한 곳은 단정한 것이 사람의 힘을 더한 것 같다. 물이 그 위를 흐르는데 흰 베를 펼쳐놓은 듯하다.

기이한 봉우리가 그것을 끼고, 높은 절벽이 솟기도 하고 웅크리기도 하여 입을 벌리고 아래에 임해 있다. 쳐다보니 정신이 오싹해지는데 시내를 따라 올라가니 수 삼 리 되지 않아 상식당에 도착했다. 대개 같은 모양이지만 둘은 더욱 기이하고 봉우리는 더욱 예스럽다. 물은 더욱 넓게 퍼져 흐른다. 동보(同甫)가 하식당암은 조용하게 감추고 있다면 상식당암은 우뚝하고 괴걸하게 솟아 있다고 평하며 절구 하나를 지어 기록하였다. 나도 또한 화답하였다. 돌이 평평하고 넓어 잔칫상을 차린다면 앉아서 마시고 먹을 수 있어 이름을 하였다.

새겨놓은 글자가 있는데 위는 비선이요 아래는 와선이라고 하였다. 자동(子東)이 우리들이 도착했다는 말을 듣고 말을 달려와 여기에서 맞아주었다. 타향에서 기이하게 만나니 그 기쁨을 알 수 있다. 절로 돌아가 함께 묵었다. 자동(子東)이 내 생각과 고집이 너무 완고하여 몇 번이나 재앙을 당했다고 훈계하니 내가 장난삼아 형(兄)이 나를 훈계하니 내가 과연 완고하다고 대답하고 서로 함께 웃었다.

5월 1일 신미일 맑음.

아침을 들고 출발하여 강선역에서 잠깐 쉬었다. 신흥사에서 여기까지 대략 20 리다. 드디어 바닷가를 따라 가니 무릇 흰모래 길이 발꿈치가 빠지고, 놀랍게도 파도는 바람이 없어도 스스로 부딪쳤다. 때대로 모래 언덕을 넘는데 마치 하얀 집과 같았다. 말이 익숙하지 않아 놀라서 발을 들어 쉽게 피하였다.

해당화가 모래밭에 왜소하게 피어있는데 잎은 푸르고 꽃은 붉었다. 양양부에 도착하였는데 강선역에서 이곳까지는 대략 20리다. 곧바로 아들을 숙소에 보내고 나는 동보를 따라 여러 사람과 함께 아헌에 가서 차려진 점심식사를 하였다. 벽위에는 시민여상(視民如傷)이란 네 글자가 새겨져 있었다. 크기는 서까래만한데 매우 기이하고 장관이어서 어떤 이는 비해당(厞懈堂)의 필체라고 하고, 어떤 이는 고려 공민왕의 필체라고도 하였다. 방백을 보고 글씨에 대해 물어보고, 오후에 잘 곳으로 돌아왔다.

5월 2일 임신일 흐림.

저녁에 큰바람이 불어 이에 머물렀다. 동보(同甫), 자동(子東), 백설(伯說), 군보(君保)가 모두 나가보자 하여 함께 태평루에 올라 술을 조금 마셨다.누대는 객관 앞에 있는데 건물이 아름다우며 자못 웅장하고 뛰어났지만, 시야는 넓지 못하였다. 저녁이 되어 숙소로 돌아왔다. 권조원이 평해 위로 바닷길을 따라 난 여러 명승지를 두루 다니다 마침 이곳에 이르러 뵙고는 울진 성류굴의 기이한 모습을 자세히 말해 주었다.

5월 3일 계묘일 맑고 바람이 붐.

새벽에 납폐례(納幣禮)를 행하고, 유백에게 답장을 썼다. 아침에 권오를 보러 가서 보았는데 권생이 와서 만났다. 오후에 예초(禮醮)를 행하였다. 권생과 송생, 양양사람 최희태가 또한 모였다. 이날 여러 친구들에 핍박을 받고 술에 취한 것이 일찍이 경험해보지 못한 것이었다. 저녁에 들어가 신부를 보고 옮겨 아헌에서 머물렀다.

5월 4일 갑술일 맑음. 다시 머뭄.

5월 5일 을해일 맑음.

점심을 먹고 후에 동보(同甫), 백설(伯說), 군보(君保)와 함께 낙산사를 가보았다. 子東이 뒤쫓아 왔다. 낙산은 낙가산(洛伽山)이라고도 하며 산에는 다섯 봉우리가 있어 오봉산이라고도 한다. 북쪽은 천왕봉(天王峯)이고 남쪽은 남대봉(南㙜峯)이며 동쪽은 해망봉(海望峯)이고 동북쪽은 북해봉(北海峯)인데 서쪽에 있는 것은 아직 이름이 없다고 하여 지금 극락봉(極樂峯)이라 이름 붙였다.

관청에서 북쪽 15리에 있는데 위치와 형세가 하늘이 만들어 그윽하고도 깊으며 시렁과 기둥이 가지런히 정리되어 붉은 단청은 선명하게 빛난다. 중문 남쪽에는 정원이 있어 녹나무와 오동나무 배나무와 노송나무를 줄을 지어 서 있는데, 이름은 이화정이다.

동쪽 산기슭 바깥은 관음굴이다. 굴은 큰 바다에 닿아 있고 위쪽은 텅 비어있고 건물이 그 공간에 걸터 있어 마치 가마와 같다. 관음소상이 안치하였고 바닷물이 굴 안으로 들락날락 하며 북소리처럼 울린다. 매번 동풍이 급하게 불어 절구질을 하고, 놀란 물결은 바위에 부딪치며 서창(西窓)으로 뛰어들어 숙소에까지 물결이 넘친다. 그 남쪽은 의상대로 바다 가운데 우뚝 솟아 있다. 기이한 바위를 이고 있고 소나무 몇 그루가 그 가에서 자란다.

5월 6일 병자일 맑음.

일찍 일어나 이화정에 가서 일출을 보았다. 바다에 구름 기운이 있었다. 남쪽에서부터 점점 밝아오며 태양이 둥글게 어둠속에서 솟아올랐는데 정말로 붉은 빛이었다. 처음에는 위가 예리하고, 아래는 둥글어 붉은 우산 같았다. 바다와 한두 자 떨어지자 비로소 둥글어졌으며 또 한길정도 높이 올라서자 빛이 파도를 비추기 시작하는데 영롱함이 더할 수 없다. 저녁이 되어 아헌으로 돌아왔다.

5월 7일 정축일 맑음.

머무는 중에 떠날 채비를 하는데 자익(子益)이 중배(仲培)와 함께 낙산에 와서 기다린다는 것을 듣고 방백의 답서를 받았다.

5월 8일 무인일 흐리고 가끔 비가 내림.

아침식사 후 동보(同甫), 군보(君保)와 함께 먼저 출발하여 낙산에 도착하자 자익과 중배가 이화정에 둘이 앉아 있었다. 두 친구 모두 유람을 좋아하여 영동의 산수 이야기를 흥미 있게 들었다. 저녁이 되자 바람이 있어 자리를 옮겨 종일 빈일헌에서 술을 조금 마셨다.

자동(子東)이 백설(伯說)과 더불어 이어서 도착하였다. 밤에는 동보(同甫)가 병이 들어 먼저 적묵당으로 돌아가고 백설(伯說)과 군보(君保)도 각각 숙소로 갔다. 子益이 우리나라 시인들을 논하면서 눌재(訥齋) 박상(朴祥), 소재(穌齋) 노수신(盧守愼)을 제일로 꼽았다. 그가 추앙하고 감복하는 바는 소재(穌齋)에게 많이 있어 황정욱(黃廷彧) 등을 누르고 학곡(鶴谷) 홍서봉(洪瑞鳳)을 하찮게 여겼다. 옛날 동주(東洲) 이민구(李敏求)가 금강산에 들어갈 때 5월 8일 김화현 관아에서 출발하였다. 내가 양양에서 출발하는 것이 또한 마침 이 날이니 천고의 기이한 유람이 우연히 일치하였다.

5월 9일 기묘일 흐리고 바람.

잠자리에서 식사를 하고 출발하여 자익(子益), 중배(仲培)와 헤어졌다. 쌍성호를 거쳐 영랑호에 도착하였다. 배를 타고 물길을 따라 올라갔다. 진사 유운서(柳雲瑞)는 자동(子東)과 외사촌 간으로 뒤따라와서 동행하였다.

영랑호는 낙산에서 동북쪽 30리에 있는 모래사장으로 바다와 떨어져 있었다. 호수의 넓이는 거의 2리 정도이고 길이는 그것의 세 배이다. 평평하게 펼쳐있어 맑은데 더럽히는 먼지 하나 없는 모양이다. 사람이 있으면 사람의 욕심이 깨끗이 모두 사라지고 천리에 융화되는 기상이었다.

동쪽에서 시작하여 서쪽으로 달리는 언덕이 있는데 호수의 물을 마시고 우뚝하게 솟아난 듯하였다. 큰 소나무들이 그 꼭대기에서 자라고 있는데 앉아서 휴식 하였다. 큰 바위가 떨어져 나와 물속에 서 있는데 육지에서 꼬리가 튀어나온 것 같다.

설악산의 모든 봉우리들이 입이 벌어질 듯 우뚝 솟아 있어 푸른 절벽이 호수에 비치었다. 바위 가에 영랑호라 새긴 세 글자가 있는데 우암의 필체라고 한다. 郞이라는 글자를 고쳐 朗이라 하였으니 어찌 의도가 있는 것일까?

청간정에 이르러 점심을 들었는데 간성땅이다. 낙산에서 이곳까지 대략 40리다. 정자는 해안에 있는데 시내가 구불구불 꺾이며 지나다가 그 우측을 스치며 바다로 들어간다. 왼쪽에 만경대가 있는데 높이가 10여 길이며 구불구불한 암석으로 이루어진 그 위에 오르면 멀리까지 바라볼 수가 있다. 능파도 지나서 선유담을 둘러보니 깊고도 고요하며 그윽한 흥취가 생겨났다. 저녁에는 간성군 관사에서 잤다.

청간정에서 이곳까지는 40리다. 군수 권익륭(權益隆)은 서울에 갔다가 아직 돌아오지 않았다. 권(權)과 나 사이에는 세혐(世嫌)이 있어 방백이 노자를 도와주라고 명을 내렸으나 이루지 못하였다.

『儉齋集』

「游楓嶽記」 己丑

余與李應敎子東. 約婚久矣. 己丑春. 子東出爲襄陽倅. 納幣之期在五月初. 而余適以私論時相禮書事. 大見疑怒. 爲㙜諫所姍詆. 裭職閑居. 遂生周覽海嶽計. 約李執義同甫同行. 同甫於子東從祖兄也.

四月二十一日壬戌. 風而陰. 李參判仲剛,朴參奉起甫,黃判書敬之丈,李承旨子賓來別. 李生伯說亦將同行. 來議行事. 子東侄也. 夕率四子若魯. 出宿大寺洞二子取魯家.

二十二日癸亥晴. 以伯說待襄陽人馬仍留. 洪注書良臣,宋軍威廷蕃及從弟櫰枋來見.

二十三日甲子晴. 午飯而發. 道逢子賓. 立馬叙別. 夕投楊州豊壤靈芝洞同甫家. 家侄希魯聞余至. 自光陵齋所來待. 同甫之甥李生君保亦將同行來會. 同甫爲言其亭舍之佳. 遂相携赴之. 同甫子宗臣曁冠童數人已先往候. 投網取魚. 以供夕飯. 亭名太極. 在芝洞二里許. 前臨平野. 大川抱之. 巖石露奇. 花木叢籠. 主人之言非誇也. 希魯辭歸齋所. 日沒後還宿芝洞. 自京至此凡四十里.

二十四日乙丑晴. 見日而發. 朝飯于板谷崔完城墓村. 自芝洞至此凡二十里. 同甫以轎行到此. 馬弱已難任. 遂走其奴至家取他馬. 以弱馬與君保換騎. 留轎村舍而行. 踰馬齒峴過屈雲驛. 午飯于大生村. 自板谷至此凡四十里. 過淸平堤. 潛谷甘泉驛. 夕投加平郡. 俱入見主倅李君基漢. 乃訓將之弟. 而訓將余之姻家也. 設饌供飯. 且濟以行資. 辭其半焉. 兪進士勉基主倅婿也. 出見. 夜止宿鄕廳. 同甫所使取馬奴追及於此. 自大生至此凡四十里.

二十五日丙寅陰. 日未出而發. 歷登超然㙜. 在郡東南五里許. 大山自北而來. 凹而復起. 突然若人頂. 面勢聳拔. 上平下峻. 大江長川左右襟交於前. 環以疊峀. 敞以曠野. 飄飄有出塵之思. 凹處卽路也. 沿江阪路二十里. 阪盡處爲安保驛. 國舅淸風府院君之墓村也. 遂朝食于此. 自郡至此凡二十五里. 襄陽人馬自京追至. 乃先走其一人. 以報于子東. 踰席破嶺. 嶺路險峻. 春川界也. 至新淵江. 昭陽江下流也. 船小難盡載. 遂分三次以濟. 坐江干巖上. 與同甫論栗谷先生所謂性情統於心. 志意統於情之說. 及九容理氣之說. 未畢而渡江. 望見鳳凰㙜. 在昭陽江西滸. 指異之而行急未暇登. 午食于春川府. 自安保至此凡四十里. 主倅申漢章出見. 具饌濟以行資. 與同甫皆抵書于方伯李國彦. 要主倅致之. 盖乞遊山時糧資也. 加平人有隨來者告還. 作家書托加倅傳送. 歷訪聞韶閣. 主倅又來會. 閣在府衙步武之地鳳儀山下. 位置爽塏. 依山臨野. 江山圍匝. 宏濶端直. 眞佳境也. 又歷登昭陽亭. 壁掛淸陰金文正公詩. 令人有高山景行之思.

昭陽亭在府治北五里許. 背負鳳儀之北麓. 巖壑峰巒之勝. 近在几案. 而狎臨昭陽渡口. 前左平野數十里. 其外則群山環列. 回巧獻奇於亭下. 江水淸瀏. 毫髮可數. 兩涯白沙平鋪. 牛頭諸村. 屋舍園林. 蔚然如畫. 淸陰金公甞歷評江湖樓觀之擅名國中者. 而以玆亭居前. 選勝之士以爲確論.

夕宿泉田村. 主倅送人供飯. 村居士人柳生明觀來見. 曾問字於余者也. 自府治至此凡二十里.

二十六日丁卯晴. 柳生之父培,兄明謙,高陽人崔生尙重來見. 皆舊識也. 早發至匍匐阪. 韓醫後成以築堰事來留已三箇月矣. 下馬立與之語. 遂以藍輿過阪. 柳生兄弟隨之. 至淸平寺洞口. 愛其水石. 處處下輿. 僧言九松亭最奇. 亭在歡喜嶺下. 遂前進至亭. 僧徒設蒲團石壇上以候之. 舊有九松. 今亡其一. 有二層瀑布. 雖不甚長. 亦可觀. 臨溪小酌歷影池.

影池在寺之洞口一里許. 水色淨綠. 深不浸脛. 池之下兩隅築石以堰流. 旱澇不見增减爲可異. 其側有赤木數株大連抱. 麗僧懶翁所植云. 寺北芙蓉峰見性菴倒影池中故名. 而以余所見. 只以其山回地平. 無風波靜故耳. 無他奇也.

歷見西川水石. 又轉六七里登息菴. 乃麗人眞樂公李資玄養道處. 舊依巖作室. 團圓如鵠卵. 只得盤兩膝. 語見地誌. 今之小菴. 後人作也. 菴後石壁. 刻淸平息菴四字. 眞樂公筆. 菴前溪邊石上. 石作臼凡二所. 眞樂公盥盆也. 其北巖下有浮屠一坐. 眞樂公瘞骨也. 鄭尙書斗源爲方伯時. 刻石二片記其事. 骨初藏石凾. 遊客輒發視. 沈君仲良之爲府使. 惡其褻. 始立浮屠. 居僧云還寺. 則主倅又送人供食. 自泉田至此凡二十里. 出洞路逢李察訪仲培方入山. 乃緣江以行. 午食沙田村. 自淸平至此凡四十里. 過修仁阪. 阪路絶險. 甚於超然. 踰時羅嶺. 楊口界也. 主倅李猗叔. 驪江李相國之弟也. 出送炬火數十以迎之. 初昏到縣底止鄕廳. 主倅出見. 設饌供夕飯. 自沙田至此凡四十里.

二十七日戊辰陰. 主倅又供朝食. 初欲取富谷路. 徑趍藍橋. 主倅爲言路阻險. 决不可行. 遂改計向獜蹄. 同甫兩脚脹痛. 難於跨馬. 乃借轎雇馬以行. 入別主倅. 踰頭毛嶺. 路極崎嶢. 內外邃谷四十里. 兒子之行. 誤向他路. 乃先走一力. 約相與午食于谷口. 而其人迷暗不傳. 遂直趍前路. 只留兒奴于路左. 亦困伏草莾中. 旣出谷. 獜蹄地也. 兒行不至. 乃卸坐村前樹陰. 正悶欝間. 村人言有一乘轎之行. 率五六僕馬已過此. 盖時兒子乘轎也. 遂上馬馳往. 纔數十步. 果與兒奴遇. 渡石串津. 午食萬義驛村. 村在津邊. 自楊口至此凡五十里. 渡簡儀津. 夕宿獜蹄鄕廳. 主倅申載適就拿. 猗叔兼察. 故傳令供飯. 自萬義至此凡四十里. 抵書于金友子益. 要出洞相叙. 益方在雪嶽曲百潭也.

二十八日己巳陰灑雨. 朝食而發. 歷登合江亭. 踰三岐嶺. 望見雪嶽. 盤屈䧺渾. 只在馬頭. 且聞瀑布之奇. 而行忙不暇訪可恨. 嶺下大川. 乃曲百潭下流也. 水石奇壯. 眞所謂千巖競秀. 萬壑爭流者也. 少酌石上. 鯈魚數十頭方潑剌游揚殊得意. 此亦可以觀仁矣. 午食藍橋驛村. 自獜蹄至此凡四十里. 至葛驛. 自藍橋至此凡二十里. 驛在曲百洞口. 子益書來. 病不得出. 而驛村只三四家. 痘疫方盛. 同甫忌之. 時子益方在潭上深源寺. 欲往與聯枕. 而村人又言寺有癘氣. 不得已爲肩輿踰嶺計. 卽留人馬行橐於驛村. 只持一日糧及寢具. 且聞襄陽發僧徒待嶺下有日. 急走人令進迎之. 遂發村人及深源僧來候者. 藍橋人隨至者以行. 至暖井. 襄陽僧已來迎. 令同甫書報子東. 便上嶺過窓巖立巖等處. 窓巖有穴如窓. 立巖偶立峻聳. 嶺腰有瀑甚奇. 問其名曰盜賊淵. 問其義曰嶺險而淵深. 有盜甞擠人於此而劫其貨. 余窃傷以靈境而蒙惡號. 類君子抱道而見詆於俗人. 故遂改之曰雪淵. 言其容. 又取昭雪之義也. 名其峯曰層玉. 像形也. 名其洞曰遯世. 語德也.

雪淵在彌時嶺之西. 自嶺而下僅五六里. 源出嶺上. 合諸谷之水. 有巨巖截其口. 川流遇石而大喧(1?)飛注. 勢甚壯. 高可十丈. 受水處爲深淵. 淙碧膏渟. 來若白虹. 去若鳴珮. 左右石峯峭拔. 洞多奇巖. 嶺東西多瀑. 此可居二三云.

少坐觀翫. 日昏難久留. 遂踰嶺. 嶺卽名彌時而或稱彌日. 俗號烟樹坡. 阻峻稱於世. 送人禾巖寺呼火. 至是寺僧來迎. 冒夜踰石人嶺. 嶺甚懸急. 新經雨道多剝落. 令人凜凜心悸. 殆二更至寺. 杆城地也. 自葛驛至此凡五十里. 寺東南有巖如積禾狀. 寺名以此. 其西有水石不甚佳. 有僧汝信能談諸處山水. 僧日淡富厚. 積穀千鍾. 聞襄陽人來候元巖驛. 驛去寺二十里. 送人招之.

二十九日庚午晴. 送書於子東. 已促食. 復以藍輿行. 歷入繼祖窟. 襄陽地也. 有巖覆如屋宇. 舊有菴其中. 爲火所爇. 方新建而未完. 東有石㙜. 上可坐百人. 北偏有巨圓石. 僧言是動石. 數人推之輒搖. 而雖用千百人力亦不加. 試之果然. 菴之鎭曰天吼山. 天欲風. 山輒鳴吼調調刁刁. 襄之多風以此. 踰小峴至神興寺. 自禾巖至此凡二十里. 寺方以再明設無遮會. 近地僧俗多集. 午食後往看上下食堂. 食堂在神興南十里許. 盤陀截谿. 橫尋有尺. 長倍之. 稍殺爲二級. 殺處整正若加人功. 水行其上如布練焉. 奇峯挾之. 岝㟧攢蹙. 呀然臨下. 仰之神慄. 緣谿而上. 不數三里許至上食堂. 大抵一狀. 石益奇峰益古. 水之流益浸淫廣鋪. 同甫評之曰下食堂從容蘊藉. 上食堂魁詭傑特. 仍以一絶紀之. 余亦和之. 以其石平廣. 若陳筵席. 可坐飮食故名. 而有刻字. 上曰飛仙. 下曰卧仙.

子東聞吾輩至. 馳迎於此. 異鄕奇會. 喜可知也. 歸寺共宿. 子東戒我持論太峻. 幾陷禍網. 余戱答曰以兄戒我. 我果峻耶. 相與一噱.

五月初一日辛未晴. 朝食而發. 少憇降仙驛. 自神興至此凡二十里. 遂邊海而行. 凡海路白沙沒踵. 驚濤無風自激. 時溢沙岸如白屋然. 所騎不習. 驚聳辟易. 海棠出沙短矮. 葉靑花紅. 到府底. 自降仙至此凡二十里. 直送兒子於旅次. 余隨同甫諸人偕入衙軒. 爲設午饌. 壁上有刻板視民如傷四字. 大如椽甚奇壯. 或云匪懈堂筆. 或云麗恭愍王筆. 見方伯問書. 午後歸旅次.

初二日壬申陰. 夕大風. 仍留. 同甫,子東,伯說,君保皆出見. 仍與同登太平樓少酌. 樓在客舘前. 輪奐頗宏傑而眼界狹束. 臨夕還次. 權生爕調元遍踏平海以上沿海諸勝. 適到此來見. 詳言蔚珍聖留窟之奇狀.

初三日癸酉晴而風. 曉行納幣禮. 答方伯書. 朝往見權生午. 權生來見. 午後行醮禮. 權生,宋生某,襄人崔生喜泰亦會. 是日爲諸友所迫. 困於盃酌. 前未有也. 夕入見新婦. 移止衙軒.

初四日甲戌晴仍留.

初五日乙亥晴. 午食後與同甫,伯說,君保往看洛山寺. 子東追至.

洛山一名洛伽山. 山有五峯. 又名五峯山. 北天王峯. 南南㙜峯. 東海望峯. 東北北海峯. 西未有號. 今名以極樂峯. 在府治北十五里. 局勢天成. 窈窕幽深. 架閣整楚. 丹碧鮮輝. 中門南有庭壇. 列植柟桐梨檜. 名曰梨花亭. 東麓外爲觀音窟. 窟臨大海而上虗. 架屋跨其虗若轎焉. 以安觀音小像. 海水呑吐窟中. 噌吰鞺鞜. 每東風急舂. 驚浪激石. 躍入西窓. 枕簟波溢. 其南則義相㙜. 陡入海中. 戴以奇巖. 有松數株生其上. 登而眺焉. 滄溟浩洋. 與天爲際. 極眼而止.

初六日丙子晴. 早起至梨花亭看日出. 海際有雲氣. 差南處漸明而日輪却從暗中湧出. 色正紅. 初則上銳下圓如紅傘形. 離海一二尺. 始充滿. 又高一丈許. 始光射海波. 玲瓏盪溢. 夕還衙軒.

初七日丁丑晴. 仍留治行. 聞子益與仲培來待洛山. 得方伯答書.

初八日戊寅. 陰而灑雨. 朝食後與同甫,君保先發到洛山. 聯子益,仲培列坐梨花亭. 兩友皆好遊者. 劇談嶺東山水. 娓娓可聽. 向夕以風氣移席賓日軒少酌. 子東與伯說繼至. 夜同甫以病先歸寂默堂. 伯說,君保各趍宿處. 子益論我國詩人. 以朴訥齋,盧穌齋爲之稱首. 而其所推服. 多在穌齋. 抑黃芝川等夷洪鶴谷矣. 昔成東洲之入金剛也. 以五月初八. 自金化縣衙發. 而吾行之發於襄. 亦適在是日. 千古奇遊. 偶合乃爾.

初九日己卯陰而風. 蓐食而發. 別子益,仲培. 歷雙成湖至永郞湖. 泛舟沿洄. 柳進士雲瑞子東外黨也. 追到同行. 永郞湖在洛山東北三十里. 以沙岸隔海. 湖之廣幾二里而長三之. 平豁明朗. 有一塵不染之態. 在人則人欲淨盡. 天理昭融之氣像也. 有阜自東而西. 飮於湖而昂頂隆然. 長松羅生其顚. 可坐而息焉. 巨巖離立水中而拕尾於陸. 雪嶽諸峯巍呀縭. 蒼翠蘸湖. 巖上刻永朗湖三字. 云是尤菴先生筆而易郞以朗. 豈有其意歟.

至淸澗亭午飯. 杆城地也. 自洛山至此凡四十里. 亭在海岸. 澗水紆餘屈折. 掠其右而入海. 左有萬景㙜高十餘仞. 巖石嵔(2?)而成. 登其上可遠望. 過凌波島歷見仙遊潭. 有深靜幽邃之趣. 夕宿杆城郡底. 自淸澗至此凡四十里. 主倅權益隆入京未還. 權與余有世嫌. 方伯令助路資而格不行.

-後略-

---------------

7) 김유(金楺, 1653년 ~ 1719년)는 조선조 후기 정치가이며 문인이다. 자는 사직이고 호는 검제, 시호는 문경, 본관은 청풍이다. 아버지는 영의정 김징이고, 조부는 좌찬성 김극형이다.

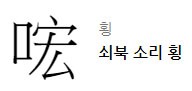

(1?)

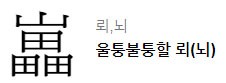

(2?)

-

- 이전글

- 유봉정기(遊鳳頂記)

- 24.02.06

-

- 다음글

- 연계기정(燕薊紀程)

- 24.02.06