5월 - 조선의 노비들, 그들에게 붙여진 이름은?

페이지 정보

본문

사람의 이름은 그 자체로 고유한 의미와 고귀한 존재가치를 지닌다. 이름에는 미래지향적인 의미를 담거나 축복의 의미가 담겨져 삶의 목적을 드러낸다. 그러나 주인과 사회의 경멸적인 시선, 시대의 아픔, 삶의 애환이 고스란히 담겨있는 이름도 있다. 조선 시대 노비들의 이름이다. 계급 사회였던 조선의 신분 제도에서 최하층인 노비의 이름만 보더라도 노비의 주인들이 이들을 어떻게 대우했는지가 확연하게 드러난다. 노비의 이름은 노비주인이나 부모가 지었을 것으로 추정되는데 처음에는 한글 이름으로 쉽게 부르다가 분재기(分財記:재산의 주인이 가족에게 재산을 상속하거나 분배하여 준 문서), 매매 문기(文記)나 호적 자료 등에 등재되면서 한자를 차용하여 사용하게 되었다.

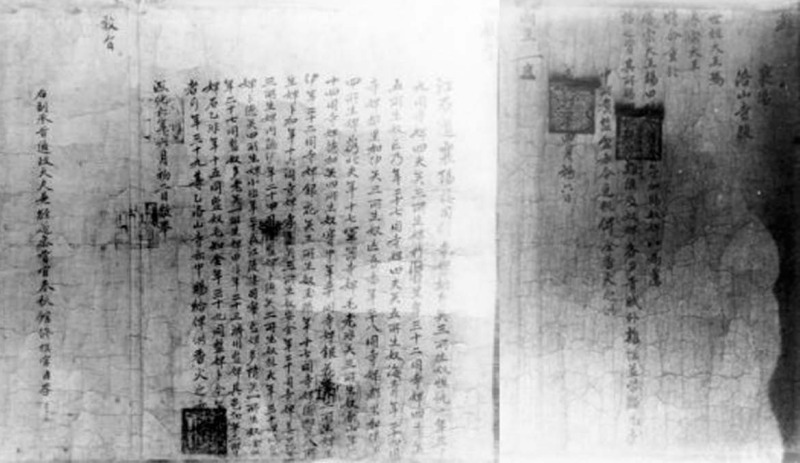

양양의 낙산사에 성종이 1470년에 내린 2건의 교지가 있다. 4월의 교지는 잡요(雜徭)와 염분(鹽盆:소금을 만드는 솥)의 세(稅)를 면제한다는 내용이고 6월의 교지는 낙산사에 노비 20명을 하사한 사패(賜牌:국왕이 노비나 토전을 하사할 때 사용하는 문서)이다. 이 문서는 성종이 선왕 예종의 원찰(願刹:왕, 왕후와 같은 왕족의 위패를 모셔놓고 그들의 안녕을 비는 사찰)인 낙산사를 보호하고 예종의 명복을 빌 목적으로 발급한 것이다.

이번 호에서는 1470년 6월에 내린 성종의 교지에 기록된 노비들의 이름을 통해 그들의 삶을 들여다보고자 한다.

1470년 6월 성종임금이 낙산사에 내린 교지.

敎旨(교지)

江原道襄陽接司贍寺婢訥斤矣三 所生奴性仇之年三十九同寺婢四夫矣三所生婢於乙吾里 年三十二同寺婢四季矣五 所生奴亡乃年二十七同寺婢四夫矣五所生奴海靑年二十四同寺婢都里加伊矣三所生奴亡吾赤年二十八同寺婢都里加伊矣四所生婢芿叱夫年十七 軍器寺婢毛老非矣三所生奴原山年二十四同寺婢德加矣四 所生奴寶中 年三十同寺婢銀花矣二所生婢玉伊年二十二, 同寺婢銀花矣三所生奴玉孫年十七, 同寺婢德加矣八所生婢卜加年十六同寺婢孝道矣○ 所生奴安金年二十, 同寺婢羗昆矣三所生婢內隱伊年二十四司宰監婢卜德矣二所生奴林大年三十, 同監婢卜德矣四所生婢小非年二十五, 江陵司宰監奴多情矣一所生奴金孫年二十七同監奴多老矣一所生婢田非年二十三, 濟用監婢其邑加矣一所生婢乭非年十五, 同監奴毛知金年三十九, 同監婢卜今矣二所生婢者斤年年三十九, 等乙洛山寺亦中賜給俾供香火之需爲臥乎可傳永世者

成化六年六月初二日敬奉敎旨

右副承旨通政大夫兼經筵參贊官春秋館修撰官臣李

※ 독자의 이해를 돕기 위해 교지의 원문에 노비의 이름은 붉은색으로 처리함.

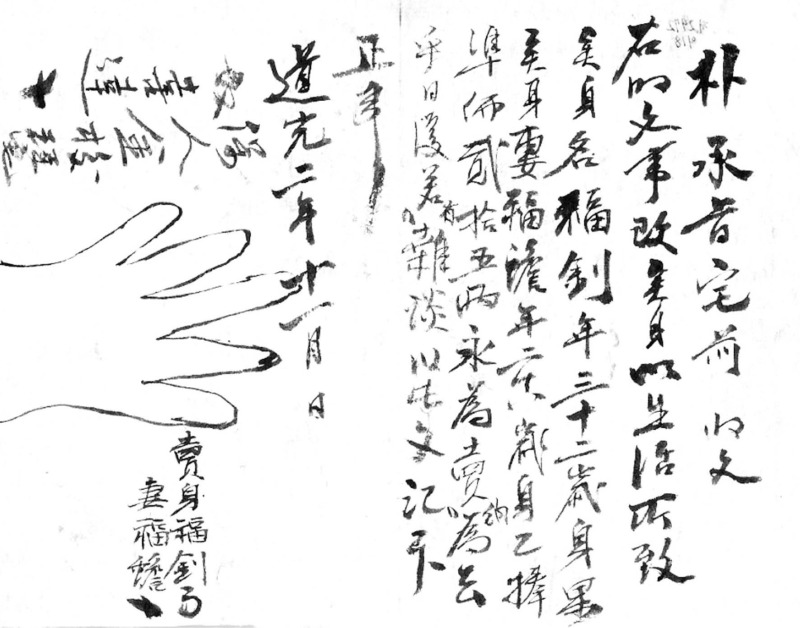

순조 22년(1822)에 작성된 박승지댁 노비문서. (출처:국립중앙박물관)

노비의 이름은 양반이나 양인의 이름에는 쓰지 않는 글자를 사용하였다. 노비의 이름에는 목적의식이 없었다. 낙산사에 하사된 노비의 이름 또한 亡(망하다), 老(늙다), 石(돌), 叱(꾸짖다), 訥(어눌하다), 仇(원수) 등의 나쁜 뜻을 담고 있는 글자를 사용함으로써 지배층의 우월의식을 드러내고 있다. 다정(多情), 은화(銀花) 등의 이름은 계집종에게 붙여진 비교적 좋은 이름이라 할수 있다. 작은년(者斤年), 쩜덕(卜德), 쩜가(卜加), 쩜금(卜今), 늙은이(訥斤) 등의 외모나 서열에 따라 붙인 이름도 있지만 똘비(乭非), 얼러리(於乙吾里) 같은 더럽거나 놀림을 나타내는 이름도 있다. 이 교지에 나오지는 않으나 일반적으로 노비에게 불려진 이름으로 강아지(姜阿只), 도야지(都也之), 두꺼비(斗去非, 蟾伊), 솔개(召叱介), 쪼깐이(足間伊), 꺽쇠(巪金), 돌쇠(乭金), 쇠돌무치(金乭無治), 마당쇠(麻堂金), 망나니(亡難, 莫亂), 모지리(毛之里), 개똥(介同, 犬屎), 분녀(糞女), 방귀(方貴), 똥싼(屎山), 말똥(馬叱同) 심지어 악독한 귀신이라는 뜻의 야차(夜叉) ,썩을년(石乙年), 말종(唜宗), 시체(尸體) 등 듣기에도 민망한 이름도 있다.노비는 남성인 노(奴)와 여성인 비(婢)의 합성어인데 종이라고도 불렀다. 개인의 중요한 재산으로

간주 되어 상속, 매매, 증여의 대상이 되었고 성은 없고 이름만 있었다. 교지 본문의“洛山寺亦中賜給(낙산사에 알맞게 공급하니)”은 노비 20명이 사람이 아닌 재산 또는 물자로 취급되었음을 알 수 있다. 조선 시대 노비가격은 대개 말 1필의 가격에 해당한다. 조선 시대 노비의 수에 대해 정확한 기록은 없으나 인구대비 최소 30% 최대 60%까지로 추산되고 있어 15세기 후반의 어떤 사람은‘우리나라 인구의 절반은 노비’라고 했다고 한다. 현재를 사는 대부분의 우리는 본인의 가문이 양반의 후손이라고 생각하고 있으니 참으로 아이러니한 일이다.

조선 시대의 노비처럼 원치 않는 이름으로 불려지는 사람이 현재는 없을까? 불려지는 이름으로 인해 아파하고 가슴을 부여잡는 사람은 없을까? 또 나를 아는 사람들에게 난 어떤 이름으로 불려지고 있는가? 깊이 생각해 볼 일이다.

-

- 이전글

- 4월 - 두 장의 독립선언서가 일으킨 양양만세운동

- 24.01.16

-

- 다음글

- 6월 - 은구어(銀口魚)를 아시나요?

- 24.01.15