3.동해신묘(東海神廟) 17) 의 명칭문제.

페이지 정보

본문

양양을 중심으로 한 영동지역은 강과 바다가 삶의 터전으로, 선사시대부터 강과 바다를 접하면서 삶을 영위하였다. 이러한 생활 속에서 물을 주관하는 용왕을 숭배한 역사적인 사실이 동해신사(東海神祠) 18) 이다.조선조 초기에는 고려조의 제도를 그대로 전승하였고, 용왕은 용신제와 용왕굿에서처럼 절대적인 존재로 숭배하였다. 이에 국가에서 관리하며 제례를 숭배한 것이 동해신사(東海神祠) 19) 이다.

이처럼 동해신사는 예부터 동해용왕에게 나라의 태평성대와 풍농과 풍어를 기원하기 위해 제사를 지냈던 유서 깊은 신사이다. 신사는 국가통치의 성격으로 제의규모, 형식은 국가에서 주관하며 관리하였다. 동해안 어민들에게 용왕숭배사상은 자연스러운 현상으로 삼국시대부터 오늘날까지 이어오고 있다.

동해안 문화인 용왕숭배사상은 국가통치의 중요 수단이었다. 조선 전기는 고려조의 제도를 그대로 전승하였지만 후대로 올수록 통치이념인 성리학에 의해 신사(神祠)의 명칭이 신묘(神廟) 나 묘(廟), 단(壇)으로 혼용하여 기록하고 있다. 그러므로 기존의 동해신묘의 명칭은 처음 명칭 대로 바로 잡아야 한다.

본고에서 동해신사의 명칭과 의미를 역사적, 사회적 배경 속에서 기록을 중심으로 고찰하고자 한다.

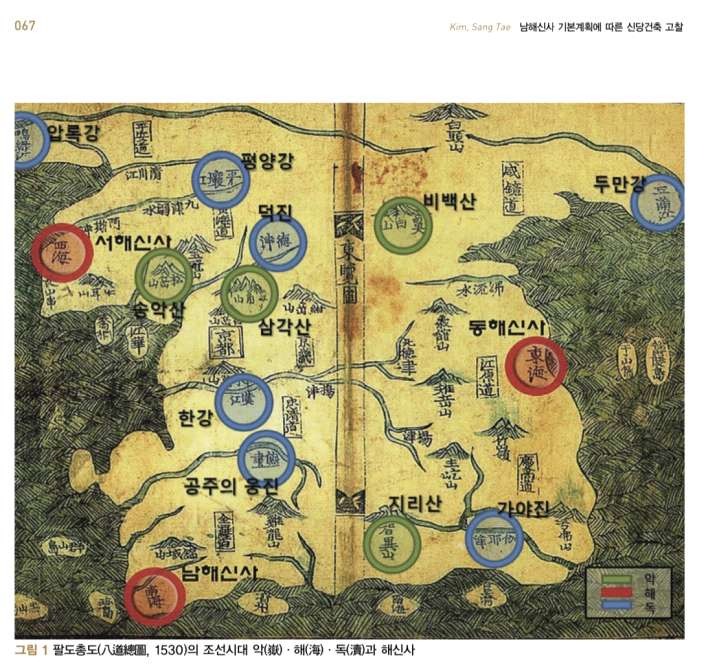

고려조나 조선조 초기에는 분명히 동해신사(東海神祠)로 기록하고 있다. 동해신사는 황해도 풍천의 西海神祠, 전라도 나주의 南海神祠와 함께 우리나라 三海의 海神에게 국태민안과 풍농 풍어를 기원했던 곳으로 매년 음력 2월과 8월에 왕이 친히 향과 축을 보내 제사를 지내던 곳이다. 남해신사도 남해당(南海堂), 남해묘(南海廟), 남해사(南海祠) 등으로 혼용하였다.

김상태교수 남해신사기본계획에 따른 신당건축 고찰에서 재인용 20)

지금 명명하고 있는 동해신묘(東海神廟)의 명칭을 역사적으로 변이과정을 고찰하면 다음과 같다.

신사(神祠)명칭

· 『高麗史』

元宗元年 陞知襄州事 別號襄山 有東海神祠 21) 高麗史36 권58지 권12의 동계 익령현(東界 翼嶺縣)기록에는“원종(元宗) 원년(1260년)에 다시 승격하여 양주(襄州)로 읍호하고 지양주사(知襄州事)를 두었는데 별호(別號)는 양산(襄山)이라고도 부른다. 여기에는‘동해신사(東海神祠)’가 있다. 고려(918-1392)조는 건국 초부터 동해신사를 있었을 것으로 볼 수 있다.

· 『高麗史』 33 권54지권8에는 고려 제15대 숙종 7년(1102년) 6월 20일 재상에게 명 하여 오방 (五方)의 산과 세 곳의 海神에게 祭祀하게 하였다.

· 『朝鮮王朝實錄』 名山雪嶽 在府西 新羅時爲小祀 東海神祠堂 在府東 春秋降香祝 致祭中祀 22)

『朝鮮王朝實錄』 세종지리지 양양도호부(襄陽都護府)편 기사에 “동해신사당(東海神祠堂)은 부 (府) 동쪽에 있는데, 봄·가을에 향축(香祝)을 내려 중사(中祀) 23) 로 제사 지낸다.” 라 하였다. 세종실록 오례(五禮) 길례서례(吉禮序例) 변사편 기사에 대사(大祀)는 사직(社稷)과 종묘(宗廟)이고, 중사(中祀)에 동해는 강원도 양주의 동쪽에 있다. 무릇 제사(祭祀)의 예(禮)는 천신(天神)에게‘사(祀)’라 하고, 지기(地祇)에게는‘제(祭)’라 하고, 인귀(人鬼)에게는‘향(享)’이라 하고, 문선왕

(文宣王)에게는‘석전(釋奠)’이라 한다.

· 『新增東國輿地勝覽』(중종25년, 1530) 양양도호부 사묘(祠廟)에 문묘(文廟): 향교가 있다 동해신사(東海神祠): 부 동쪽에 있다. 봄가을로 나라에서 향축을 보내 치제(致祭)한다.

· 『記言』 제35권 원집 외편 동사(東事) 현종 8년 정미년(1667년) 동지(冬至)에 양천(陽川) 미수 (眉叟) 허목(許穆)의 글,

정선(旌善)은 효제(孝弟)의 고을이라 불렸고, 명주(溟州)는 예국, 수춘(壽春 춘천)은 맥국의 땅이다. 양양(襄陽)에는 해상(海上)에 동해신사(東海神祠)가 있다. 24) 旌善稱孝弟鄕 溟州獩國 壽春貊國 襄陽海上有東海神祠

· 『輿載撮要』(고종 30년, 1893) 신사(神祠)

동해신사(東海神祠): 봄가을 降香使가 내려와 致祭를 한다.

· 『江原道誌』(1940년 9월), 단사(壇祠)

동해신사(東海神祠): 군 동쪽에 있다. 봄가을로 향축을 내여 제사 지낸다.

지금은 모두 없어졌다.

신묘(神廟)명칭

· 『日省錄 』정조 24년 경신(1800) 4월 7일(기축)

양양(襄陽)의 동해신묘(東海神廟)

· 송병선[(宋秉璿)1836년∼1905년〕의 연재선생문집 권지20(淵齋先生文集卷之二十) 雜著 東遊 記 <歲戊辰暮春> 1868년(戊辰) 늦은 봄 간성을 출발하여 양양을 지나 강릉에 이르다.[自杆城歷 襄陽至江陵記]의 기록이다.

그 높이가 수십 보에 이른다. 앞을 바라보니 시원스레 활짝 트였는데 동해신묘는 좌우 송림 속에 있다.

高可數十步眺望爽豁而東海神廟在右松林之間矣

· 『鳴巖集』동해신묘는 부의 동쪽 해변 송림 속에 있으며 봄가을에 제를 올린다..

東海神廟在府東海邊松林間春秋設祭

· 『俛宇集』卷之四 / 詩○東遊錄 謁東海神廟

· 『懶隱集』 卷之二 / 詩 東海神廟 在襄陽時。爲神廟祀官。

신단(神壇)명칭

· 『대동지지』(1866) 단유(壇壝)

동해신단(東海神壇): 동쪽 13리에 있다 25) . 고려 때 동해는 중사로 기재되어 있다. 본조에도 그렇게 따랐다.

묘(廟)명칭

輿地圖書』(영조 41년, 1765) 단묘(壇廟)

문묘(文廟)

성황사(城隍祠)

동해묘(東海廟): 부 동쪽 10리에 있다. 정전 6간, 신문 3간, 전사청 2간, 동서재 각 2간, 백천문 1간으로 매년 초에 별제를 지내고 2월 8월 상제를 지낸다. 향과 축은 모두 서울에서 내려 온다

· 『關東邑誌』(1871) 단묘(壇廟)

동해묘(東海廟): 부 동쪽 10리 바다 가에 있다. 정전(正殿) 6간, 신문 3간, 전사청(奠祀 廳) 2간, 동서재東西齋) 각 2간, 百川門 1간으로 매년 초에 병제(別祭)를 지내고 2월, 8월상제(常祭)를 지낸다. 향과 축은 모두 서울에서 내려온다. 26)

· 『동주집』 관동록(關東錄) 동해묘에서(東海廟)

· 『峴山誌』(1910년 초) 사묘(祠廟)

동해묘(東海廟): 부 동쪽 10리 바닷가에 있다. 창건 연월을 기록으로 밝힐 만한 것은 없으나매 초봄에 별제를 御諱(임금의 이름)로써 친히 향축을 내려 지내는데 일의 형편에 따라서 존중 하고 중시하였다. 여러 산천의 제사의식이 더욱 요원하게 되었다. 별제를 2월과 8월에 하고 또상제도 있다. 경종 2년(1722) 임인에 부사 채팽윤이 중창하였고, 동해묘와 백천문 등의 편액도 채팽윤의 글씨이다. 지금의 임금 임신년(영조 28년-1752)에 부사 이성억이 또 새로 지었다. 27)

전라도 나주목의 남해신사와 황해도 풍천도호부의 서해단의 명칭은 신사(神祠), 묘(廟), 단(壇) 등을 혼용해서 사용하고 있다.

중국의 기록을 보면 신사(神祠)는 신에게 제를 올리는 뜻이고, 묘는 『西周金文』 시작으로 쓰여져 본래 조상에게 제를 올리는 사당의 뜻으로 사용하였고, 한나라 후 묘(廟)와 원시적인 신사(神社, 토지묘)와 혼용하기 시작하였으며 이후 불교의 전래에 따라 절을 묘로 부르기도 하였다.

일본의 신사(神社) 영향으로 어감적으로 우리의 신사(神祠)는 기본적으로 부정하고 있지만 기본적으로 한자가 다르다.

『經國大典』의하면 침묘(寢廟)에묘(廟)는 죽은 사람의 신주를 위해 놓은 사당이라는 뜻을 가진 글자이다.

동해신묘라는 명칭은 17-18세기 유교문화가 불교와 귀신의 세계를 폄하하는 시대적 사조에 의한 것으로 보인다. 양양의 동해신묘는 역사성과 정체성을 위해 본래대로 동해신사(東海神 祠)로 정정해야 한다.

국가의 통치이념으로 동해신사를 중시하였지만 시대적 사조로 인해 시련을 겪게 된다. 이제 우리는 양양의 소중한 문화유산인 동해신묘의 정체성을 찾아 남해신사와 서해신사처럼 동해신 사롤 정정해야 한다. 우리의 소중한 문화유산인 동해신사를 신묘라고 계속 주장한다면 이것은 우리 스스로 우리의 문화를 폄하한다는 사실이다.

---------------------------------

17) 동해를 지키는 신인 용왕에게 풍요와 안녕을 기원하기 위해 국가에서 주관하여 제사를 지내던 곳으로 1993년에 복원한 신당을 비롯하여 동해신묘지 일대가 2000년 1월 22일 도기념물 제73호로 지정되었다.

18) 『高麗史』卷58, 志, 第12, 地理3, 翼嶺縣 ° 元宗元年 陞知襄州事 別號襄山 有東海神祠 ° 世宗實錄 卷153, 地理志, 襄陽都護府 名山雪嶽 在府西 新羅時爲小祀 東海神祠堂 在府東 春秋降香祝 致祭中祀

19) 고려시대 동해신묘가 양양에 건립된 것은 고려의 수도인 개성을 중심으로 정동(正東)의 방위에 신묘를 선정하였다고 기록하고 있다.

고려건국 초기 사전 (祀典)을 정비하여 악(嶽). 진(鎭). 해(海). 독(瀆)을 중사(中祀)규정하였다. 이 규정에 의해 매년 봄과 가을에 치제(致祭:임금이 직접 제물과 용품을 보내어 지내는 국가관리 제례)를 위해 조정에서 강향사(降香使)를보내어 향과 축을 내렸다. 이것을 조선을 건국하고 그대로 따랐다.

20) 김상태, 남해신사 기본계획에 따른 신당건축고찰, (문화재 통권 44호, 국립문화제연구원), 2009. 67면

21) 『高麗史』卷58, 志, 第12, 地理3, 翼嶺縣

22) 『世宗實錄』卷153, 地理志, 襄陽都護府

23) 『세종실록』에 의하면,나라에서 행하는 양양부의 동해는 중사이고, 사묘의 위판은 동해지신(東海之神)이라 고 분명히 기록하고 있다. 그러므로 동해신사의 위패는 시기에 따라 달리하고 있지만 동해지신(東海之神)으로 해야 한다.

24) 旌善稱孝弟鄕 溟州獩國 壽春貊國 襄陽海上有東海神祠

25) 21년(1490년)에 강릉 안인포로 옮기고 만호(萬戶)를 두었다. 중종 15년(1520년)에 성을 쌓았으며, 둘래가 1천 4백 69척이었는데 후에 고쳤다. 청초호(靑草湖)는 고려 때 만호를 두어 정박하는 병선을 관리하였다고 기록되었을 뿐 수군만호영 이전 할 때 동해신묘를 함께 이전하였다는 설의 근거를 찾지 못하였다.

26) 『關東誌』

27) 『峴山誌』

-

- 이전글

- 2.양양과 東海神廟의 상관관계

- 23.03.07

-

- 다음글

- 4.동해신묘의 시련과 복원문제(1)

- 23.03.07