3.2 동해신묘의 지도현황

페이지 정보

본문

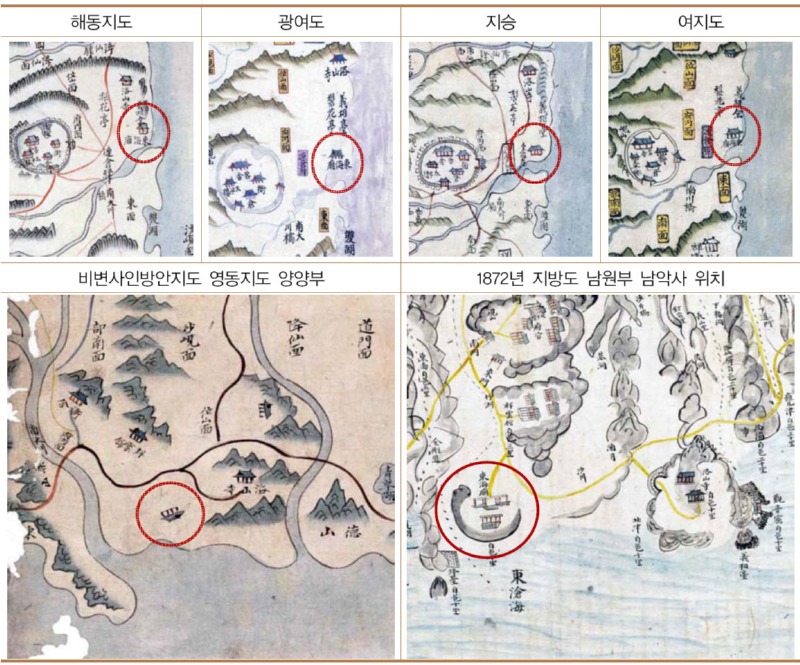

역사적 문화유산의 건축 현황을 살피기 위해서는 문헌 연구와 더불어 지도에 대한 연구가 필요하다. 보편적으로 조선후기 지도인 해동지도(1724~1776), 광여도(1737~1776), 지승(18세기 후반), 여지도(1789~1795), 비변사인방안지도(조선후기 18세기), 그리고 1872년 지방도의 그림을 참고한다. 또한 1757년(영조 33)부터 1765년(영조 41)까지 조선 후기에 각 읍에서 편찬한 읍지를 모아 책으로 만든 도서인 여지도서 또한 글과 함께 그림으로 건축적 분석에 반드시 필요한 자료라 할 수 있다.

다음의 표는 동해신묘가 묘사된 지도이다. 해동지도와 광여도, 지승, 여지도는 보통 비슷한 시기에 제작되었고 건축물의 표현도 비슷하게 묘사하는 경우가 많다.

해동지도는 양양군에서 건물로 표현된 주요 건물은 읍성과 관아, 낙산사, 그리고 동해묘이다.

간단한 경사지붕을 한 한칸의 건축물로 표현하였는데, 객사와 같이 중요한 형태의 건축물을 제외하고는 같은 형태로 표현하였다.

<표 8> 고지도에 표현된 동해신묘

광여도 또한 해동지도와 같이 읍성 및 관아, 낙산사, 그리고 동해묘를 지도에 건축물로 표현하 였다. 해동지도와 다른 점은 기둥을 그려 칸수가 가능하게 한 점이다. 그러나 낙산사도 3칸으로 하고 관아의 건물도 3칸으로 그린 것을 보아 해동지도의 1칸 건물과 큰 차이가 없는 것을알 수 있다. 그리고 지붕을 모두 팔작지붕으로 표현한 것 또한 광여도에서의 특징인데, 모든 건축물을 팔작지붕으로 표현하여 큰 의미를 두기보다는 다른 지도와 비교분석을 통해 동해신묘의 지붕연구를 진행해야 할 필요가 있다.

지승은 해동지도와 광여도와 같은 모습으로 동해묘를 양양군의 주요 건물을 표현하였는데, 차이는 건축물을 광여도와 해동지도는 건축물의 기둥사이의 칸을 보다 명확하게 표현했다는 점이다. 다만, 대부분의 건축을 3칸으로 묘사했다는 점은 칸수부여에 큰 의미를 둘 수 없다.

여지도는 지승과 다르게 건축물 표현이 붉은 색 위에 다시 검은 색을 덧칠해 보다 명확하게 묘사되었다. 비변사인방안지도의 경우, 동해묘의 위치가 표현이 되지 않았으며, 관아나 낙사사의 표기도 매우 간략하게 하여 위치만을 표시하기 위해 건축물을 그렸다는 것을 알 수 있다.

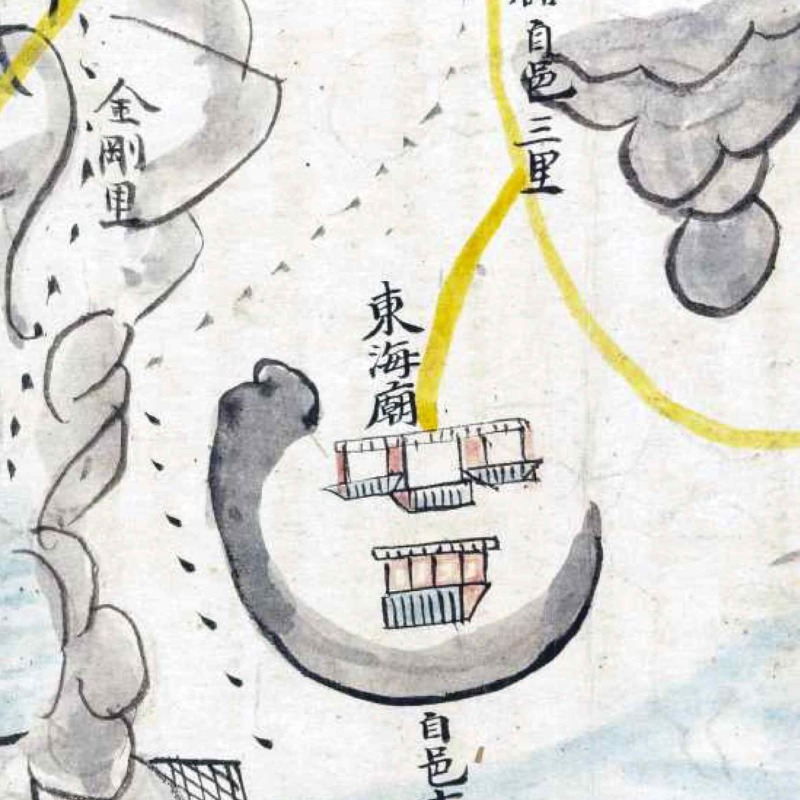

1872년 지방도는 조선시대 모든 지도에 비해 건축물의 표현이 세밀하고 정확하게 표현되어 있다. 그렇기에 다수의 연구자들은 1982년 지방지도에 표현된 건축물을 주의 깊게 살펴본다. 양양군의 1872년 지방지 도의 동해묘 표현은 문간채와 정전, 즉 신당이 명확히 그려져 있다. 문간채는 솟을삼 문으로 표현되어 있다. 정전인 신당은 명확 하게 3칸으로 묘사되어 있는데, 측면은 1칸으로 표현되어 있다. 이는 측면을 명확히 표현하지 않는 지도의 특성이 반영되어 있기 때문이다. 여기서 주의 깊게 살펴보아야 하는 것은 신문이 단순히 문만으로 묘사한 것인지, 문간채를 모두 표현한 것인지를 살펴보아야 한다.

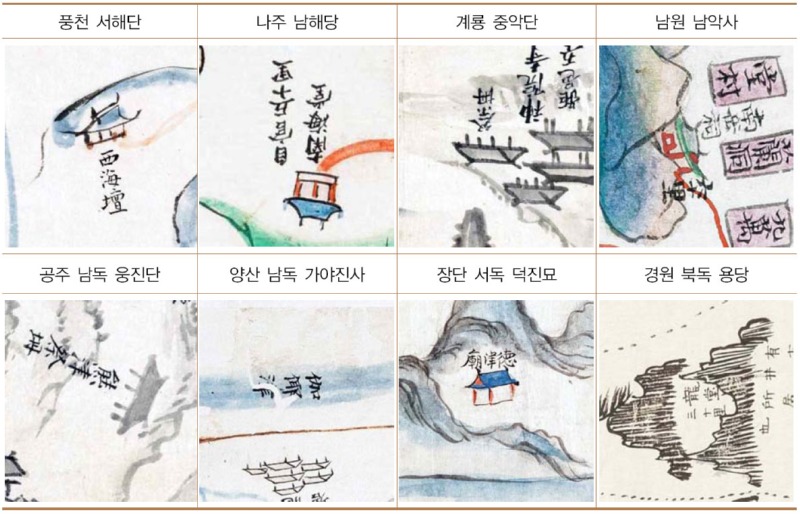

다음은 1872년 지방지도에 표현된 악・해・독 단묘건축의 모습을 비교한 표이다. 풍천 서해단, 나주 남해당, 계룡 중악단, 남원 남악사, 공주 웅진단, 양산 가야진사, 장단 덕진묘, 경원 북독 용당을 대상으로 하였다. 대부분의 악・해・독 단묘건축의 건축표현은 1동의 건축물, 즉 대표성을 가진 신당을 그렸다. 다만, 남독 양산 가야진사와 북독 경원 용당의 경우는 글자로 표현하였다. 경원 용당의 경우, 함경도와 평안도지역의 지도가 건물 그림보다는 글자로 표현하는 경우가 많아 용당 또한 글자로 표현하였을 가능성이 농후하다. 양산 가야진사의 경우 현재의 1 칸 사당은 1965년에 현재 위치로 이건한 건물로 지도를 제작할 당시 건물의 유무는 알 수 없다.

<그림 3> 1872년 지방지도 양양군의 동해묘 부분 확대

악・해・독 단묘건축은 대부분의 1872년 지방지도 대부분 건축물 그림으로 표현하였다는 것을 볼 때, 각 지역의 중요건축으로 인식되었으며, 지도를 제작하는 화원에게 반드시 지도에 표기해야 하는 건축물로 지침이 내렸을 가능성이 있다.

<표 9> 1872년 지방지도에 표현된 악・해・독 단묘건축

동해신묘가 표현된 지도 중 여러 연구에서 인용한 지도가 있다. 여지도서의 동해신묘 그림으로 묘사된 건축물을 살펴보면, 우선 3개의 건축물이 눈에 띈다.

지도에서 표현된 건축물의 숫자가 반드시 당시의 건축물 숫자와 같게 묘사되지는 않는다. 간략하게 표현해야 하는 지도의 특성 상, 중요한 대상과 반드시 묘사해야 할 건물만을 표현한다.

<그림 4> 여지도서의 동해신묘

여지도서의 3채 중, 3칸의 경사지붕을 된 주요 건물은 신당과 신문을 의미한다고 불 수 있다. 문헌에서 기술된 정전 6칸은 3×2칸으로 정면 3칸, 측면 2

칸의 규모라 판단된다. 일반적인 유교식 사당 혹은 신당의 규모와 유사하다. 신문은 정면 3칸 측면 1칸으로 이 또한 유교건축의 제향공간의 정문 규모와 같다. 신이 드나드는 문과 신이 머무는 정전이 표현되는 것은 당연하며, 이외의 건물은 1칸인지, 2칸인지 모르도록 그려져 있다. 다만, 지붕의 규모가 오른쪽의 도 건물보다 적고, 건물 중앙 오른쪽에 기둥으로 판단되는 여백이 있어 2칸 규모를 추정할 수있다. 상기 여지도서 기록에는 2칸 규모의 건축물은 전사청과 동・서재인데, 지도에서 표현할 정도의 중요 건물은 전사청의 가능성이 농후하다. 동・서재는 악・해・독의 단묘건축인 계룡산 중악단과 지리산 남악사, 영암 남해신사 등에서는 문간채에 객사나, 유생청, 재 등의 기능을 가진다. 또한 전사청 또한 문간채에 포함되어 구성할 수 있다. 그러나 동재와 서재가 각각의 건물로 존재하였다면, 건물의 배치를 보다 명확한 2칸 건물의 좌우 대칭 구성을 보여주었을 것이다. 1872년 지방도의 동해신묘의 문간채 표현은 문간채의 좌우 방이 동서재의 역할을 감당하 였을 가능성이 있기 때문에 여지도서의 3채 구성은 정전과 신문, 그리고 전사청을 묘사하였을 가능성이 있다. 그러나 지도에서 여러 채를 묘사하였다 할지라도 그 숫자가 정확하다고 볼 수없기 때문에 발굴과 지적을 통한 비교분석이 반드시 필요하다고할 수 있다. 아쉽게도 다른악・해・독 단묘건축의 1872년 지방지도의 건축표현은 단순히 1동 혹은 건물명을 기록하는 것으로 표현하였다.(표9 참조)

-

- 이전글

- 3.1 동해신묘의 문헌현황

- 23.03.06

-

- 다음글

- 3.3 동해신묘의 건축현황

- 23.03.06