3.3 동해신묘의 건축현황

페이지 정보

본문

3.3.1 건축개요

■ 지정명칭 및 번호: 양양동해신묘지(襄陽東海神廟址) 제73호

■ 분류 : 유적건조물 / 종교신앙 / 제사유적 / 제사터

■ 수량/면적 : 1,316㎡

■ 창건 및 중수 시기: 고려 원종 원년(1260) 이전 창건, 1722년・1752년・1800년・1850년・1900년 중수, 1908년 훼철

■ 현황조성 : 1993년 정전(정면 3칸, 측면2칸-전후퇴 0.5칸) 복원

■ 위치 : 강원도 양양군 양양읍 조산리 339외 1필

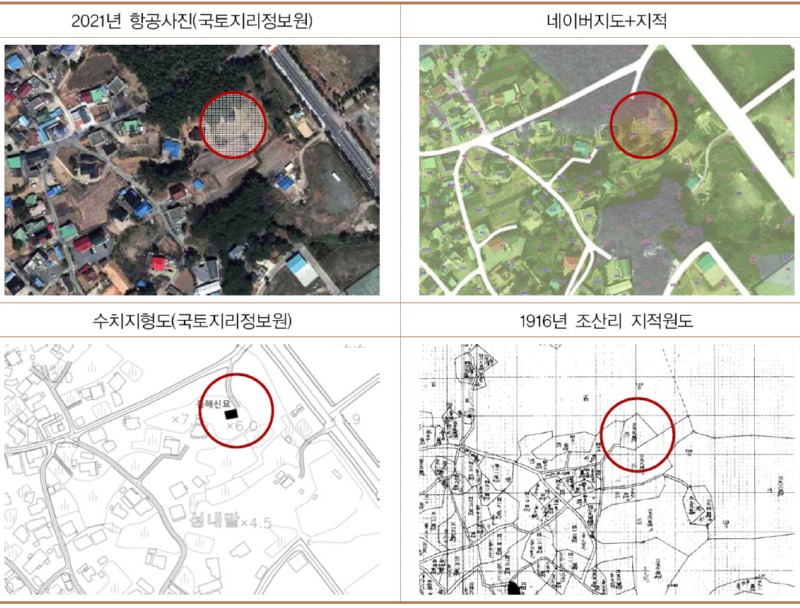

<표 10> 현재의 동해신묘 배치

3.3.2 배치 및 규모

강원도 양양군에 위치한 동해묘는 나라에서 동해신에게 풍농풍어(豊農豊魚)와 마을의 안녕을 기원하기 위하여 제사를 지내던 곳이다. 우리나라는 일찍부터 산천과 바다에 제사를 지내어 풍요와 안녕을 기원하였다. 26)

현재의 동해신묘의 사역은 1993년 6천여만 원의 예산을 들여 5동을 복원하는 계획을 세웠다. 복원하고자 한 시설내용과 규모는 정전 6칸 1동(13.2평), 동서재 각 2칸 2동(각 4.4평), 신문 3칸 1동(6.6평), 전사청 2칸 1동(13.2평), 담장 (토담 130미터) 공사를 시작하였는데, 부지

320평에 전면 3칸, 측면 2칸 규모의 정전건물의 단청공사로 복원공사는 완료되었다. 27)

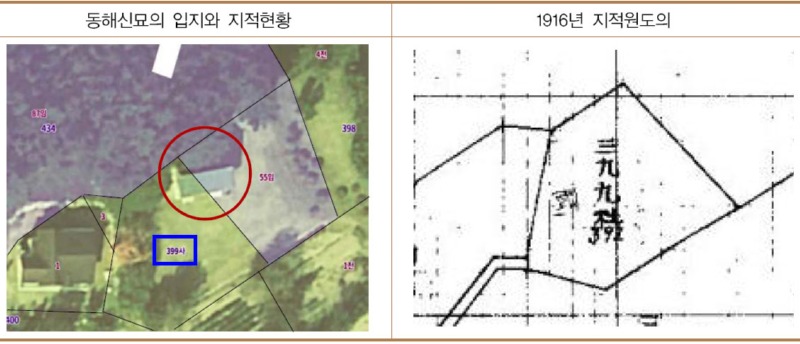

현재 정전의 입치는 기존 동해신묘의 위치 인근에 결정되어 복원되었다. 정전의 방향은 약간 동쪽으로 틀어진 남향으로 좌향을 잡았다.

정전이 입지하고 있는 지번은 399사로 이는 1916년 일제강점기 측량된 지적원도 상 사당의 위치임을 명확히 한 근거이다. 일제강점기 지적원도에서는 사당 혹은 사찰의 경우, 社로 표현 한다. 지적원도의 399번지는 서남에서 대지의 입구가 있으며, 입구에서 길이 나 있는 것을 확인 할 수 있다.

<표 11> 현재의 동해신묘 정전 위치의 지적비교

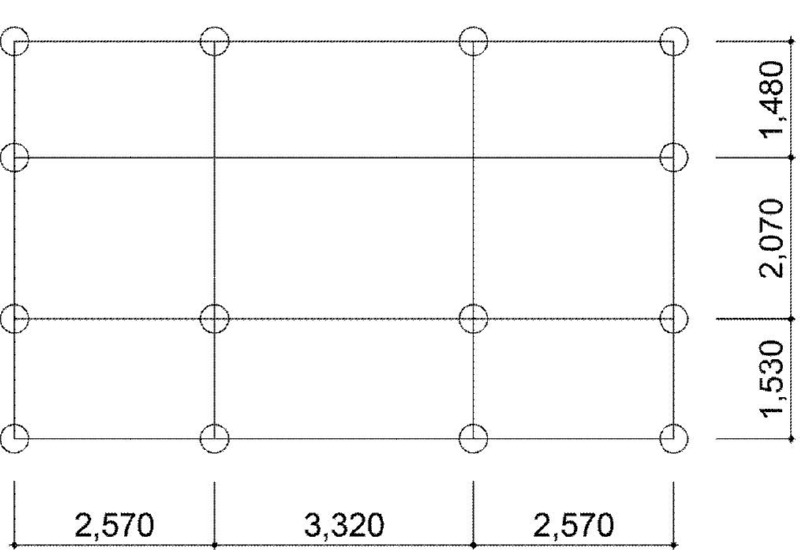

<그림 6> 동해신묘 정전평면 실측 : 발표자

정전의 평면은 정면 3칸, 측면 2칸 규모로, 전퇴와 후퇴의 폭이 측면 어칸에 비해 상대적으로 긴 모습을 보여주고 있다.

마치 정면 3칸, 측면 3칸의 비례를 보여 준다. 그러나 동해신묘 정전의 측면 규모인 전후퇴 5칸, 어칸 7칸의 사당사례도 있으며, 특히 발굴하여 확인된 남독 웅진단의 2 차시기 건물지의 측면 폭과 유사하다. 다만, 웅진단의 2차시기는 임진왜란 이전 건물의 가능성이 있다. 정면 폭이 상대적으로 넓은 것은 보편적인 전퇴 구성의 사당건축 비례를 참고하여 설계하였기 때문일 가능성이 농후하다.

그러나 중사규모의 제단 또는 건축 폭이 조선왕조실록에 기록된 23척, 즉 7.2~7.4m 보다 큰 8.46m로 계획한 것은 고려되어야 할 것으로 보인다. 정면을 어칸 9척(2.8m), 좌우 협칸 7척 (2.2m)으로 계획하였다면 사료의 규모와 유사하였을 것이다.

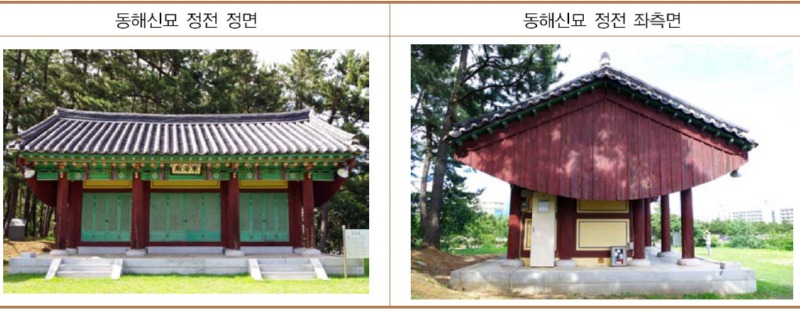

<표 12> 현재 동해신묘 정전의 정면과 측면

3.3.3 구조

동해신묘 정전의 구조는 전퇴의 1고주 5량구조로, 내진주는 사당건축에서 주로 적용되는 구조형식이다. 특히 전면 내진주를 고주로 하는 방식은 향교의 대성전이나, 서원의 사당에서 주로 사용되고, 평면 규모가 큰 경우에 주로 사용된다. 대들보와 종보는 상대적으로 폭이 비슷하며, 도리의 장혀 높이가 제법 높아 수직성이 강조되고 있다. 퇴보와 대들보는 맞보형식으로 서로 수평의 모습을 보이고 있으며, 대들보 내부를 받치는 기둥이 없어 내부공간을 넓게 사용할수 있게 하였다. 측면 보의 보아지를 직절하여 사용된 점도 특징이다. 맞배지붕 측면에 풍판을 달아 외부에서 보아지가 노출되지 않기 때문에 외부 장식적 문제도 크게 문제되지 않도록 하였 다.

<표 13> 현재의 동해신묘 정전 구조

3.3.3 의장

동해신묘 정전의 단청은 모로단청으로 사우건축에서 주로 사용되는 기법이다. 유교식 사우건축 중 규모가 있는 향교 대성전과 서원 사당은 보편적으로 모로단청을 사용한다. 악・해・독단묘건축 중 중악단의 금모로단청과 남악사의 가칠단청 외 모든 건축이 모로단청으로 장식하였다. 중악단은 사찰경내에서 관리하고 있기 때문에 매우 화려한 금모로단청 장식이 가능하였을 것이며, 남악사의 경우 조선 말기 유교식 사당건축의 검소함을 적용하여 가칠단청으로 장식하 였을 것으로 판단된다.

악・해・독 단묘건축은 산신과 강과 바다신인 해룡을 배향한다. 따라서 일반적인 유교식 사우건축 보다는 화려한 장식이 적용되었을 가능성이 있다. 따라서 동해신묘의 모로단청 장식은 주제에 걸 맞는 장식이 적용되었다고 판단된다.

<표 14> 현재의 동해신묘 정전 의장

기둥 위 공포의장은 초익공으로 쇠서와 보아지의 화려한 당초문 장식이 돋보이며, 창호는 만살청판문으로 화려하지 않은 단아한 입면 장식을 보여주고 있다. 종도리를 받치는 대공은 판대 공으로 내부 장식도 공포부 이외는 단순하게 처리하였다. 초석은 원형초석으로 방석모양의 운두를 보여주고 있는데, 초석을 크게 하여 입체적인 형태를 강조하였다. 정전 기단 앞 계단은 좌우 2개를 두었는데, 유교의 교육기관인 향교 대성전과 서원 사당에서 주로 보이는 방식이다.

악・해・독 단묘건축에서는 중악단은 3개의 계단을 두었고, 기타 신당은 1개 또는 기단으로 대체하는 모습을 보이고 있다.

-------------------------------

26) 문화재청 국가문화유산포털, 양양동해신묘지 해설

27) 장정룡, 동해신묘의 문화사적 고찰, 동해안연구(Journal of East Coastal Research), Vol.7, No.1, 1996.11, p.2

-

- 이전글

- 3.2 동해신묘의 지도현황

- 23.03.06

-

- 다음글

- 3.4 동해신묘의 발굴조사 현황 28)

- 23.03.03