4.2.2 동해신묘 발굴결과와 현재 정전의 위치

페이지 정보

본문

1998년 초겨울에 실시한 발굴결과는 정확한 건물의 위치는 발견되지 않은 4곳의 석렬 유구가 출토되었다.

<그림 21>은 지적이 보이는 항공지도에 발굴유구도면을 겹쳐 석렬 유구의 명확한 위치를 알고자 한 그림이다. 그림에서 보이는 바와 같이 석렬은 동남향을 하고 있으며, 위치 또한 399번지의 하단에 주로 분포하고 있음을 알 수 있다.

석렬유구 1은 군 초소의 정지작업과 공사과정 에서 밀려 형성되었을 것으로 판단하지만, 유구의 길이와 방향 그리고 석재의 종류는 유적의 성격을 알게 해주는 단서가 된다. 석렬유구 1의 상부에 위치한 냇돌 크기가 기단석을 이루는 유구의 크기보다는 작지만, 충분히 기단 또는 건물유적과 관련이 있는 규모이고, 길이 또한 8m로 정전 혹은 문간채를 이루는 규모는 충분하다고 할 수 있다. 이는 하부의 작은 냇돌로 이루어진 유구가

10m의 길이로 나타나 기단과 관련된 석재군일 가능성 또한 충분하다.

석렬유구 2의 경우는 석렬유구 1과 수직의 방향으로 석렬을 이루고 있으며, 3.5m의 길이로 노출되었다. 3.5m는 정전 기단 일부, 혹은 1칸 규모의 문간채의 측면 폭으로 가능한 길이이다.

다만, 북서방향으로 석렬이 더 진행되었을 가능성도 있기 때문에 추후 발굴이 반드시 필요하다고 할 수 있다.

발굴조사에서 담장지라고 추정하고 있는 석렬유구 3의 위치는 399번지 지적에서 서남편의 꺽어진 위치와 같다. 1916년 지적원도에서 남서편의 진입도로가 있는 것(표 11참조)을 보면, 입구까지 연결된 담장으로 판단된다.

<그림 21> 항공지도와 발굴유구

석렬유구 4는 5기의 석재유구가 일렬로 반듯하게 놓여 있으며, 편열이 일직선을 보이고 있는 점은 석렬유구 2와 석렬유구 3과 같이 건물 혹은 담장의 끝부분을 말해주는 유구라 할 수 있다. 석렬유구 4의 위치로 보아 건물지 혹은 보도시설 36) 일 가능성이 있다.

이상 발굴결과에 따른 유구의 분포를 살펴볼 때, 정전의 위치는 현재의 위치가 아닌 유구가 발견된 399번지 남쪽일 가능성이 있으며, 만약 유구가 문간채일 경우 현재 정전의 서편과 서남 편에 대한 발굴조사를 통하여 건물지에 대한 명확한 위치를 확인해야 할 필요가 있다.

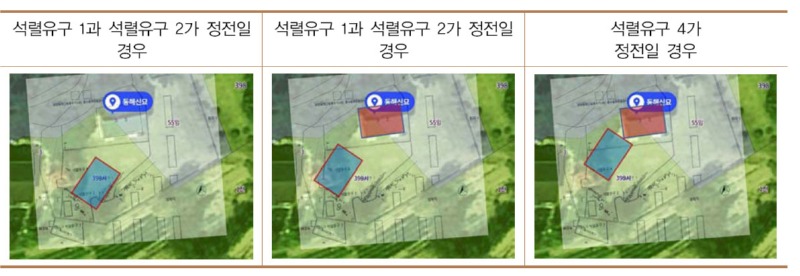

다음은 석렬유구 1과 2, 그리고 4를 기준으로 한 정전의 위치를 추정한 비교분석 표이다. 석렬유구 1과 석렬유구 2가 동시에 정전의 기단위치라고 한다면, 왼쪽 그림과 같이 정전은 399번이 하단에 위치하며, 문간채와 같은 부속채의 입지확보가 어렵다는 것을 알 수 있다. 중앙의 도면은 석렬유구 2가 정전의 기단 서남편 위치라고 추정하였을 경우의 모습이다. 399번지 하단에 문간채의 입지확보가 가능한 모습을 보여주고 있다. 마지막으로 석렬유구 4의 위치가 정전 기단의 일부라고 추정한다면, 399번지 북편 중앙에 정전이 위치하는 모습을 보이게 된다. 일반 적인 배치계획 시 적합한 모습이라 할 수 있는데, 이 경우 석렬유구 2는 부속채의 기단부분일 가능성이 생긴다. 기단면 면석방향이 서남의 방향으로 건물 왼편의 기단 형상을 보이기 때문에 부속채의 배치가 쉽지 않다. 규모가 작은 1칸 정도의 부속채가 배치될 가능성이 있다. 기단석렬 1의 기능을 문간채로 보았을 경우 적합한 배치라 할 수 있다.

<표 26> 발굴결과 동해신묘의 정전의 향

----------------------------

36) 중악단과 남해신사지, 가야진사, 그리고 남악사지에 건물(지)과 문간채를 연결하는 보도시설이 있다.

-

- 이전글

- 4.2.1 동해신묘 정전의 문제인식

- 23.03.03

-

- 다음글

- 4.2.3 발굴결과와 악・해・독 단묘건축 건물(지) 비교분석

- 23.03.03