4.2.3 발굴결과와 악・해・독 단묘건축 건물(지) 비교분석

페이지 정보

본문

발굴결과에 따른 정전위치는 앞 절에서 다룬바와 같이 석렬유구 2와 석렬유구 4의 경우가 유력한 것으로 판단된다. 이 또한 399번지와 관련된 주변의 추가적인 발굴조사가 이루어진 후에는 변경될 가능성이 충분히 있다. 그러나 1차 발굴만이 조사된 상황에서는 발굴조사 보고서의 도면을 기준으로 하여 위치를 정하고 기타 부속건축에 대한 고민을 할 필요가 있다.

앞에서 언급된 여지도서의 건물의 기능과 칸수를 살펴보면, 정전 6칸, 신문 3칸, 전사청 2칸, 동서재 각 2칸, 백천문 1칸으로 총 16칸이다. 중사규모의 국가제의 시설로는 규모가 크지 않다.

중악단은 27칸, 남악사는 26칸, 남해신사는 22~26칸으로 최소 20여칸이 넘는 규모를 보여주고 있다. 중악단의 현 모습과 남해신사의 발굴결과는 악・해・독 단묘건축이 여러 동으로 분리되지 않고, 하나의 단지에 신당과 여러 기능이 조합된 문간채로 이루어진 것을 보여준다. 발굴조사 시 훼손에 의해 더 넓은 지역이 조사되지 못한 남악사와 웅진단, 그리고 가야진사 또한 문간채 존재의 가능성이 있기 때문에 충분히 이해 가능한 배치구성이라 할 수 있다.

따라서 현재 사당과 문간채의 위치와 규모를 알 수 있는 사례인 중악단과 남해신사의 신당과 문간채(중문간채, 대문간채) 도면을 항공사진과 지적도, 그리고 발굴배치도를 혼합한 도면 (동해신묘 현황지도)과 겹쳐서 비교 분석하는 과정을 통해, 실제로 399번지에 어느 정도 규모의 건축물이 배치될 수 있는지를 살펴보고자 한다.

우선 중악단 본전과 남해신사 신당 평면의 규모를 살펴보면, 중악단 본전은 규모가 기단 포함 8.45m×11.78m이고, 남해신사 신당의 규모는 기단포함 7.8m×10.2m이다. 현재 동해신묘 정전의 규모가 8.46m×5.08m로 이는 기단을 제외한 규모이다, 기단이 1.2m정도 폭으로 하여도 정면 10m가 넘는 규모이다. 반면에 폭은 7.48m로 동해신묘 정전의 측면 폭은 다른 악・해・ 독 단묘건축 보다 좁다.

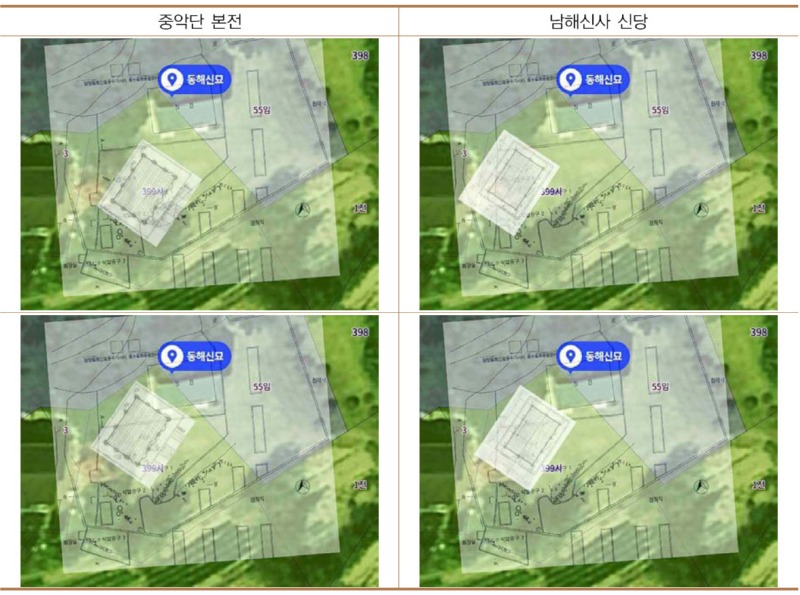

<표 27> 동해신묘 현황지도와 중악단・남해신사 건축비교

<표 27>는 중악단 본전과 남해신사 신당 도면을 동해신묘 현황지도에 겹친 모습이다. 중악단 본전의 경우 왼쪽 상단 도면을 살펴보면, 기단 북서 끝단이 동해신묘 석렬유구 2의 끝과 만나고, 기단석렬 1의 위치와 남측면 기단 끝단과 만나는 것을 볼 수 있다. 중악단 본전의 규모가 제법 커서 399번지 중앙에 두 곳의 기단석렬을 모두 수렴하는 모습을 볼 수 있다. 왼쪽 하단의 중악단 본전 기단이 석렬유구 4에 겹치는 도면의 경우, 기단석렬 1에 문간채를 구성할 수있는 배치가 가능하게 된다.

남해신사의 신당의 경우, 규모가 비교적 작아서 동해신묘 석렬유구 1과 석렬유구 2를 모두 수렴하지 못하기 때문에 석렬유구 2(상단 도면)의 위치와 석렬유구 4의 위치를 각각 기단의 일부(하단 도면)로 보아 배치할 수 있다. 이 두 경우 모두 기단석렬 1에 문간채를 설치할 수 있는 배치가 가능하다.

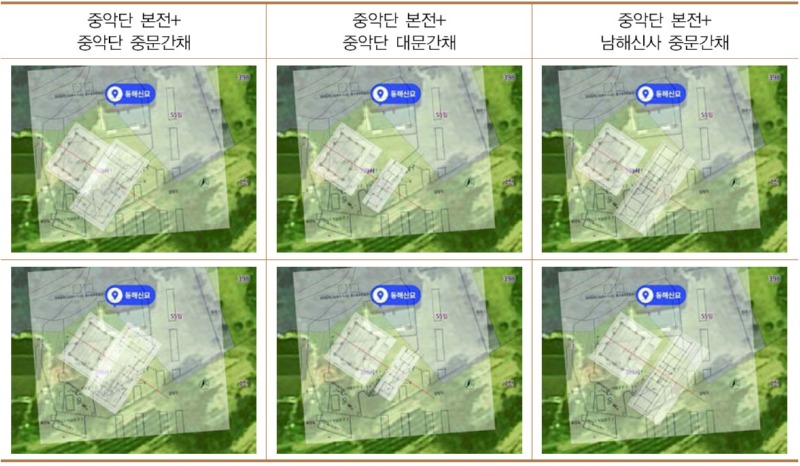

중악단과 남해신사의 문간채를 동해신묘 현황도면과 겹쳐 비교하면, 우선 남해신사의 대문간 채는 그 규모가 커서 동해신묘의 현황지도에 겹치게 되면 대지 경계를 크게 벗어난 모습을 보이기에 분석대상에서 제외하였다. 분석 조합은 중악단 본전과 중악단 중문간채・대문간채, 남해신사 중문간채를 비교하고, 남해신사 신당과 중악단 중문간채・대문간채, 남해신사 중문간채를 비교하였다.

<표 28>을 보면, 중악단 본전 기단을 기단석렬 2에 맞추어 배치(표 상단 도면)하면, 중악단 중문간채와 대문간채, 남해신사 중문간채 모두 399번지에 수렴한다는 것을 알 수 있다. 대지경 계선에 기단이 닿는 경우는 문 또는 방 크기를 조절하여 건축물의 전체 폭을 줄이는 설계를 통해 조절이 가능하다.

<표 28> 동해신묘 현황지도와 중악단 본전과 부속건축비교

그러나 중악단 본전 기단을 기단석렬 4에 맞추어 배치(표 하단 도면)하면, 중악단 중문간채와 남해신사 중문간채는 중악단 본전 중앙 축을 중심으로 좌우 대칭해야 하는 문제를 수렴하지 못하고 대지를 완전히 벗어난 모습을 보여준다. 따라서 기단석렬 4에 본전을 배치 할 경우는 중악단 대문간채 만 배치할 수 있다. 다만, 석렬유구 2에 측면 1칸 규모의 부속채를 배치 할수 있는 공간이 생긴다.

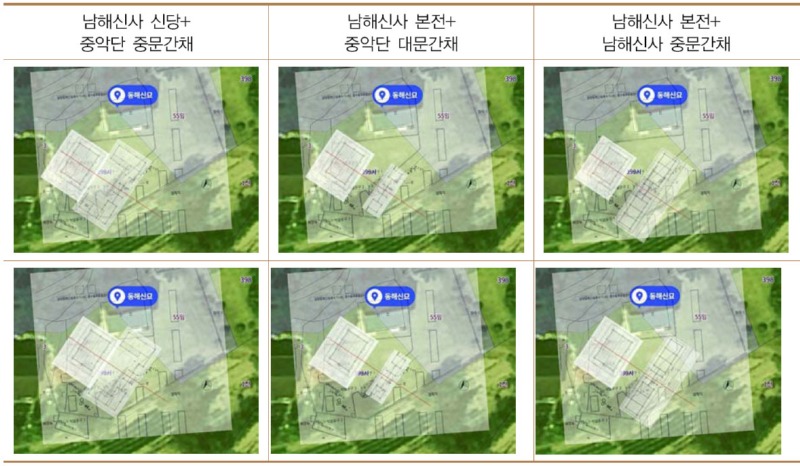

<표 29>는 동해신묘 현황지도에 약 7m 정도의 가로 폭을 가진 남해신사 신당을 겹친 분석 자료이다.

표 상단의 도면은 남해신사의 신당 기단이 석렬유구 2에 위치한 배치도로 중악단 중문간채와 대문간채, 그리고 남해신사의 중문간채 모두 배치가 가능한 것을 알 수 있다. 다만, 중악단의 중문간채와 남해신사의 중문간채 기단 서남모서리는 대지경계선과 맞닿거나 약간 벗어난 모습을 보여주고 있다. 이는 설계를 통해 간사이를 줄이면 가능한 문제이므로 분석 대상에 넣었다.

<표 29> 동해신묘 현황지도와 남해신사 신당과 부속건축비교

남해신사 신당 기단을 석렬유구 4에 위치하여 배치(표 하단 도면)하면, 중악단 중문간채의 경우 동쪽 모서리가 대지에 벗어나게 된다. 이는 설계를 통해 문과 방 크기를 조절하면 해결되는 문제이다. 중악단 대문간채의 경우는 399번지 대지에는 충분히 수렴하나, 기단 폭이 석렬유구 1보다 안쪽으로 배치된다. 이 또한 문과 방 크기를 조절하는 설계를 통하여 해결이 가능하다. 마지막으로 남해신사 중문간채와의 분석이다. 중문간채 동편 1칸이 대지에서 벗어난 모습을 보여주고 있다. 이는 칸수계획에서 좌・우 1칸씩을 줄여 설계하거나, 동편 2칸, 서편 3칸의 비대칭의 중문간채 설계로도 배치가 가능한 경우라 할 수 있다. 남해신사 신당을 석렬유구 4에배치하면, 석렬유구 2에 측면 1칸 규모의 부속채를 배치 할 수 있는 공간이 생긴다.

중악단 본전과 남해신사 신당의 중악단 중문간채 조합은 중악단 중문간채가 ㄷ자모양의 배치로 인하여 두 건축물의 기단과 기단사이가 매우 좁게 되는데, 이는 지붕설계와 규모조절을 통해 충분히 건축계획을 가능하게 할 수 있다. 여지도서에 나오는 16칸의 건축은 중악단 중문 간채와 같은 ‘ㄷ’ 형태로 계획하면 충분히 해결될 수 있다. 삼문 좌우에 전사청 등의 창고를 두고, ㄷ자에서 북쪽으로 꺽어진 동・서 각 2개의 방은 동재와 서재로 사용하면 된다. 그리고 1 칸의 백천문은 399번지 서남편의 길 입구에 일각문을 세우면 된다.

중악단 본전・남해신사 신당과 중악단 대문간채・남해신사 중문간채 조합은 대체로 가능하다. 그러나 남해신사 중문간채에서, 삼문 좌우의 동・서3칸 구성은 여지도서의 동・서재와 전사창2칸의 칸수인 6칸을 수용할 수 있으나, 대지를 벗어난 규모가 될 수 있기 때문에 삼문과 좌우에는 2칸 이하의 규모가 적합할 것으로 보이며, 부족한 칸수는 별동 37) 을 지어 그 기능을 수용할 수 있게 계획해야 할 것으로 보인다. 다만, 현재 발굴 및 현황에 명확히 나타난 악・ 해・독 단묘건축에서는 별동의 건축보다는 중문간과 대문간을 이용하여 모든 기능을 수용하는 모습을 보이기 때문에 문간채를 이용한 공간계획이 보다 타당할 것으로 보인다. 38)

---------------------------------

37) 악해독 단묘건축에 별동을 지어 운영하도록 한 기록은 다음과 같다.

세종실록 76권, 세종 19년 3월 13일 계묘 2번째기사 1437년 명 정통(正統) 2년

"… 議政府議啓曰:

嶽、海、瀆、山川, 或壇、或廟, 非特古制, 國都所祭山、川、風、雲、雷、雨及先蠶、先農, 竝皆有壇而無廟, 則外方嶽、 海、瀆、山川, 國行無祠廟處, 不必立廟, 或壇、或廟, 竝令仍舊。 藏主室及神廚庫房營構則人家隔遠, 海曲深山, 雖定看守 人, 守護甚難。 國行則神廚庫房各二間, 待豐年營造。 所在官祭所, 其未搆藏主室及廚庫者, 擇官舍內淨處, 別搆一室, 藏 神板祭器, 臨祭令齋沐人輸于祭所, 壇廟看守人則近處住居人一戶復戶委定。…"

38) 남악사의 경우, 용성지에 의하면, “지리산지신(智異山之神)’이며, 매 봄과 가을, 정조(正朝, 설날)에 치제하였다. 헌관(獻官)은 당상관(堂上官)이 맡았으며 대축(大祝)은 수령, 집사(執事)는 생진교생(生進校生)이 하였으며 모든 과정은 관에서 준비하였다. 건축에 대한 대목이 있다. 예전의 전우(殿宇)가 3칸이어서 제관의 방이 없어 주위의 촌가(村家)를 사용하여 불편하였기 때문에 정사년(1677년 추정)에 객사(客舍) 5칸, 유생청(儒生廳) 3칸, 지응청(支應廳) 3칸, 마구(馬廏) 5칸, 대문(大門) 1칸을 지었고, 남원부사 정동설(鄭東卨, 1678년 남원부 부임)은 루(樓)가 있는 신문 3칸, 루(樓)가 있는 성생청(省牲廳) 3칸을 건립하였다.”라고 하여 용성지에 기술된 남악사의 단묘건축의 규모는 총 8동 26칸으로 중사규모의 격을 어느 정도 갖추게 되었기에 별동의 가능성도 충분히 존재한다. 그러나, 여기서도 신문이 있는 중문간과 대문간이 있음을 유추할 수 있어, 건물의 동수가 총 8동 보다는 더 적을 수 있다.

-

- 이전글

- 4.2.2 동해신묘 발굴결과와 현재 정전의 위치

- 23.03.03

-

- 다음글

- 4.3 동해신묘 정비방향 제언

- 23.03.03