4.3 동해신묘 정비방향 제언

페이지 정보

본문

해신묘는 현재 1동의 정전건축물이 있으며, 주변에 국가제의시설로서의 부속건축물이 존재 하지 않는다. 중악단이나 남해신사의 경우, 옛 부터 내려오는 그 자리에 단묘건축 시설이 운영 되어 오고 있으며, 복원계획을 통하여 완벽하지는 않지만 엣 모습을 보여주고 있다. 또한 옛건축의 자리에 짓지 못하였더라도 웅진단, 가야진사, 그리고 남악사와 같이 인근, 혹은 다른 지역에 복원된 건축으로 지역의 국가제의시설로서 강조를 한다.

그러나 동해신묘의 장소는 옛 시설의 위치와 매우 근접하면서도 건축은 복원을 통해 새롭게 조성하였다. 1993년에 복원하였으니, 29년이 흘러 지금에 이르고 있다. 정전을 복원 한 후, 정전을 제외 한 주위에 발굴조사를 통하여 석렬유구만 조사되어 건축방향만 밝혀지는 문제점이 발생하였으며, 진정한 정전의 위치를 찾을 수 없었다.

이상의 내용을 통해 문화유산의 진정성과 완전성에 있어, 문제가 제기된 것을 알 수 있다.

이러한 문제를 조금이나마 해결할 수 있는 방안은 무엇이 있는지를 고민할 필요가 있다.

⊙ 첫 번째는 정전의 위치문제를 해결해야 한다. - 발굴조사의 중요성

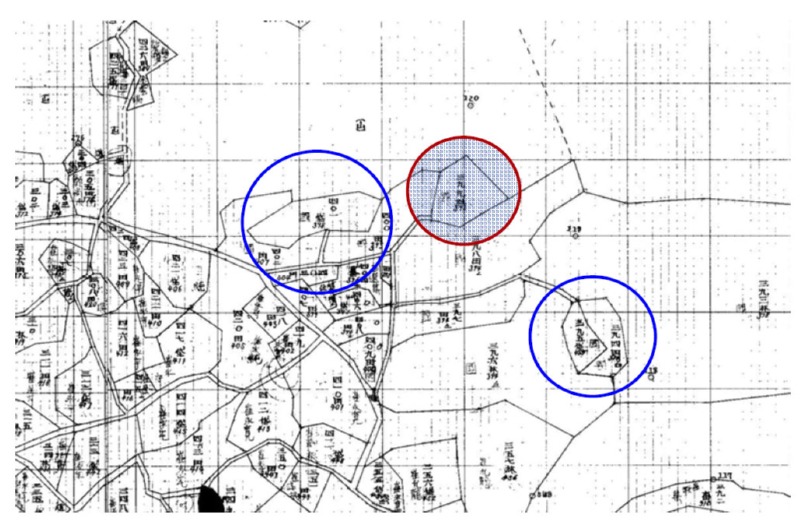

정전의 위치는 399번지와 434-55번지 중간에 걸쳐 위치하고 있다. 분명한 것은 399번지와그 주변의 발굴조사를 통하여 진정한 정전의 위치를 찾은 후 다시 그 자리에 정전을 발굴조사 결과에 맞게 계획하여야 한다. 물론 건물의 구조와 형태는 기본계획을 통하여 복원시점 결정과 그 시점에 지어진 단묘건축 혹은 유교 관련 건축의 연구를 통하여 복원 계획도면을 작성해야 한다. 정전의 해제와 이건, 그리고 발굴조사, 기본계획, 그리고 이전 실시계획을 통하여 진정성의 회복을 가져와야 한다.

<그림 22> 1916년 지적원도의 조산리 399번지와 그 일대

⊙ 마지막으로, 주변의 문화유산 및 관광시설과의 연계를 통한 계획이 필요하다.

동해신묘와 유사한 기능을 가진 영암 남해신사와 계룡산 중악단, 지리산 남악사, 공주 웅진단, 양산의 가야진사 등은 인근 문화유산과 관광시설과 연계된 계획을 통하여 다수의 관광객 접근이 이루어지고 있다. 영암의 남해신사는 처음 신당을 복원했을 때는 신당건축 1기만 언덕에 위치하여 찾아오는 방문객은 거의 전무한 상태였으나, 지속된 영암군의 문화유산 관련 계획을 통하여 영암 마한문화공원을 만들고 그 안에 남해신사를 배치하여 수많은 관광객이 남해신 사의 존재와 의미, 그리고 단묘건축을 교육하고 감상할 수 있는 기회가 생기게 되었다. 계룡산 중악단은 계룡산 신원사의 일원에 있어 계룡산과 신원사를 찾는 신자와 관광객이 쉽게 찾을 수있으며, 사찰이 관리하는 단묘건축과 불교건축의 유사성을 알 수 있는 사례이다. 마찬가지로 지리산 남악사는 화엄사를 방문하는 신자와 관광객이 화엄사에 접근하는 동선 상에 남악사가 자리 잡고 있어 남악사의 존재와 건축을 쉽게 찾아 볼 수 있는 장점이 있다.

공주의 웅진단과 양산의 가야진은 강변에 위치하고 있는데, 웅진단은 인근에 무령왕릉과 공주 한옥마을, 그리고 공주박물관이 있어 하나의 백제역사문화권으로 포함되어 공주시의 체계적인 관리와 문화유산으로서의 가치가 강조되고 있다. 양산의 가야진사 또한 가야진사 둘레 길과 가야진 용신제를 기준으로 하여 용신설화 테마 광장, 용의 언덕, 어린이 놀이터, 골프장 등 가족이 함께할 수 있는 문화레저시설로 발전하여 인근 주민과 관광객이 다수 이용하고 있다.

현재 동해묘는 악・해・독 단묘건축 중 가장 중요한 시설로 인지되었고, 관련설화 및 동해 명칭과도 연관이 있어 이를 활용한 문화유산 테마 연구를 진행할 필요가 있으며, 인근 진전사 지는 한국 선종의 태생지로 불교와의 연계, 즉 민간신앙과 불교, 그리고 유교에 이르는 사상적 연계를 한 테마 또한 개발이 필요하다. 그리고 낙산사와 낙산해수용장의 레저시설의 연계를 통한 가족의 방문을 위한 계획도 반드시 필요하다.

-

- 이전글

- 4.2.3 발굴결과와 악・해・독 단묘건축 건물(지) 비교분석

- 23.03.03

-

- 다음글

- 5. 결론

- 23.03.03