[진전사] 성보문화재

페이지 정보

본문

진전사는 2005년 6월 대한불교조계종 제3교구 본사인 신흥사의 주도로 복원 불사를 시작하여 2009년 3월 3일 전통 사찰 제46호로 지정되었다.

진전사지 3층 석탑

도의선사 탑비

● 진전사지(陳田寺址) 3층석탑(三層石塔) (1966. 02. 28 국보 122호로 지정)

양양군의 유일한 국보이다. 전체적으로 균형이 잡혀 있으면서 지붕돌 네 귀퉁이의 치켜올림이 경쾌한 통일신라시대의 대표적인 석탑이다. 탑의 높이는 5.04m로 발굴 당시에는 훼손 방치된 상태였는데 1968년 4월 복원되었다. 8매의 장대석(長臺石)으로 구성된 지대(地臺) 위에 2단의 기단(基壇)이 있고 그 위에 3층의 탑신(塔身)이 있는데 탑 1층에는 네모난 사리공이 있다. 3층 옥개석(屋蓋石) 위에는 중앙에 동그란 구멍이 있는데 탑 꼭대기에 기둥〔찰주(擦柱)〕이 있었음을 알 수 있다.

탑신의 몸돌과 지붕돌은 각각 하나의 돌로 만들어졌는데, 1층 몸돌에는 각기 다양한 모습의 불상 조각들이 있다. 밑면에는 5단씩의 받침을 두었다. 3층 지붕돌 꼭대기에는 받침돌만 남아 있을 뿐 머리 장식은 모두 없어졌다. 하층기단의 4면 양쪽에는 모퉁이 기둥을, 중앙에는 탱주(撑柱)를 새겼는데 각 면에 2좌씩의 천인좌상(天人坐像)을 양각하였다. 천인상은 연화좌 위에 앉아있고 2중의 원형 두광(頭光)을 쓴 모습이다. 상층기단도 4면인데 각 면은 2매의 면석으로 이루어져 있다.

양쪽에 모퉁이기둥을 새기고 중앙을 탱주(撑柱)로 양분하여 팔부신중(八部神衆)을 조각하였다. 탑신부 각 층은 옥신(屋身) 과 옥개석(屋蓋石) 1석씩으로 되어 있다. 탑 1층 4면에는 여래상을 양각하였다.

● 진전사지 부도(浮屠)(1966. 2. 28 보물 439호로 지정)

부도(浮屠)는 고승의 유골 및 사리를 보관하는 묘탑(墓塔)으로 승탑(僧塔)이라고도 부른다. 진전사지 부도는 높이 3.17미터로 부도와 석탑 양식이 혼재한 팔각원당형(八角圓堂形)의 특이한 구조로 되어 있다. 6매의 장대석으로 구성된 지대 위에 원호(圓弧)와 각형(角形) 1단씩의 굄을 조각하여 기단부를 받친다. 사각형의 2층 기단 위에 연꽃 모양의 굄석을 놓고 그 위에 팔각 탑신(塔身)과 옥개석(屋蓋石)을 쌓았다.

연꽃 모양의 굄석인 연화대 윗면 중앙에 사각형의 사리공이 있는데 연화대에 사리공을 둔 우리나라에서 유일한 부도라고 한다. 탑비(塔碑)가 존재하지 않아서 도의선사의 사리탑으로 추정하나 건립 시기는 9세기 중반으로 한국에서 가장 오래 된 승탑이다.

● 진전사지(陳田寺址)(1982. 11. 3일 강원도 기념물 52호로 지정)

둔전리(屯田里)에 위치한 까닭에 '둔전사(屯田寺)로 불려오다 1965년 도의선사탑 근처에서‘진전(陳田)’이라는 기와가 발견되어 절 이름이 진전사(陳田寺)였음이 밝혀졌다. 그후 1975년 발굴 결과, 조선 세조 때까지의 연호가 찍힌 기와들이 나옴으로써 최소한 이 무렵까지는 진전사가 유지되고 있다가 폐사(廢寺)된 것으로 추정한다.

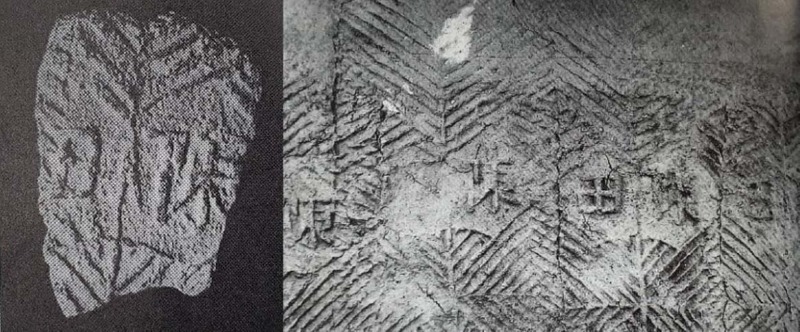

1965.12월 최초로 발견된 진전 명(陳田 銘) 와편과, 1975년 출토 와편

● 금동보살삼존불입상(金銅菩薩三尊佛立像)

삼층석탑이 있는 절터를 발굴하는 조사가 2017년 7월부터 시행되었는데 사찰의 금당지로 추정되는 위치인 삼층석탑 북쪽에서 2017년 10월 금동보살삼존불입상(金銅菩薩三尊佛立像)이 발견되었다.

높이 8.7cm의 소형 입상으로 광배(光背) 상단과 좌대 일부분이 없어졌으나 전체적인 모습은 양호한 상태다. 육안으로는 청동으로 보이나 보존처리를 위해 국립춘천박물관에서 기초조사를 하는 과정에서 금동으로 밝혀졌다.

본존불을 가운데 두고 좌우에 보살을 배치하는 일반적인 양식과는 달리 진전사지에서 출토된 금동보살삼존불입상은 본존불을 부처가 아닌 관음보살로 둔 독특한 양식이다. 관음보살이 머리에 쓴 보관(寶冠) 위에는 연꽃 좌대를 두고, 그 위에 다시 중생을 구제하는 부처인 아미타불을 표현했다. 광배는 전체적으로 불꽃무늬이고, 다섯 손가락을 가지런히 펴서 손바닥을 밖으로 하여 어깨높이까지 올린 모습이다. 이 불상은‘금동신묘명삼존불입상(金銅辛卯銘三尊佛立像, 국보 제85호)’의 좌대와 옷 주름과 유사한데, 세 가닥으로 올라간 보관(寶冠)과 ‘X’자형의 옷주름 및 화불(化佛) 등으로 미루어 삼국시대인 6세기에제작된 것으로 보인다. 민병찬 국립중앙박물관 학예연구실장은 "연대가 6세기까지 올라가는 금동삼존불은 현재 남아 있는 것이 10 점도 안 될 정도로 희귀한 유물"이라고 한다.

불상은 백제에서 만들었다는 설과 신라의 것이라는 설(說)로 갈리고 있다. 삼존불은 대치로 글을 새겨 넣는데 이 불상에는 기록이 없다.

본존불에서는 두광(頭光)과 신광(身光)이 모두 양각으로 표현됐다. 또한 본존불과 협시보살 사이의 하단에 인위적인 구멍 2개는 처음 발견되는 사례이다. 또 좌대에는 음각한 1단의 단판 8엽의 연꽃무늬가 보이며, 불상과 좌대가 일체형으로 만들어졌을 것으로 보인다.

금동보살삼존불입상 (2017년 10월 출토)

● 문화재 도굴

1989년 6월 단국대학교 중앙박물관에서 발간한“진전사지 발굴보고”에 의하면 1910년대 말 일본인 2명이 삼층석탑의 1층 사리공 안에서 다량의 보물을 도굴하였고, 보물을 찾기 위해 도의선사 부도를 완전히 무너뜨렸다고 한다.

-

- 이전글

- [진전사] 진전사지(陳田寺址) 발굴(發掘)

- 23.02.28

-

- 다음글

- [진전사] 진전사 복원 불사

- 23.02.28