2. 양양지방의 중세사(中世史)

페이지 정보

본문

가. 고려(高麗)전기의 양양

고려의 군현제는 처음부터 완성된 형태를 갖추고 출발하지는 않았다. 그것은 신라말이래 강력한 지방세력이 있었기 때문이다. 따라서 고려 초기에는 한동안 지방세력의 자율적 지배를 인정했고, 지방관을 파견하여 중앙정부의 의사를 지방에 직접적으로 관철시키지 못하였던 것이다. 그래서 국초에는 다만 개경과 서경을 비롯한 몇몇 요지에 군사적 필요성 때문에 관리를 파견하였고, 조세를 징수하기 위해 금유(今有)·조장(租藏)과 전운사(轉運使) 등으로 불린 비상주 관원을 파견하였을 뿐이다. 본격적으로 지방관을 파견하여 통치하기 시작한 것은 후삼국을 통일하고 50년 가까이 지난 성종 원년(982년) 6월에 주요 거점지역에 12목(牧)을 설치하면서부터였다. 12목은 양주·광주·충주·청주·공주·해주·진주·상주·전주·나주·승주·황주였다.

12목 설치의 계기가 된 최승로의 상소에서는 “국왕이 백성을 다스리는데 집집마다 가서 날마다 살펴볼 수 없습니다. 그러므로 수령을 파견하여 백성들의 이해를 살피게 하는 것입니다. 태조가 통일한 뒤에 지방관을 두려고 하였으나 대개 초창기였으므로 이를 실행할 겨를이 없었습니다. 그런데 이제 보니지방토호들이 공무를 빙자하여 백성들을 침탈하기 때문에 백성들이 견디지 못하고 있습니다. 바라건대지방관을 두기를 청합니다. 비록 한꺼번에 다 파견하지는 못하더라도 먼저 10여 주현을 아울러 한 명의 지방관을 설치하고 그 지방관마다 두세 명의 관원을 두어 백성을 다스리는 일을 맡기십시오.”라고하여 당시의 상황을 전하고 있다.

성종 대에 12목에 목사를 파견한 것은 민정적(民政的) 지방행정관 파견의 시초였다는 점에서 그 의의가 크며, 이는 지방 호족 세력에 대한 본격적인 통제에 나서게 된 것을 의미한다. 당시 강원도 지역은 12목에서 빠져 있는 것으로 보아 여전히 지방호족의 세력하에 있었던 것으로 짐작된다.

성종 14년(995년)에는 처음으로 전국을 10도로 편성하였다. 13) 그리고 12목이 설치되었던 큰 주에 절도사(節度使)를 두고, 이보다 작은 주에 도단련사(都團練使)·단련사(團鍊使)·자사(刺使)·방어사(防禦使)를 설치하였다. 그러나 목종 8년(1005년)에 절도사만 남고 양계지방을 제외한 지역에서 도단련사·단련사·자사는 없어지게 되었다. 10도제가 실시되면서 양양은 익령현으로 삭방도(朔方道)에 속하게 되었다.

이러한 과도기를 거쳐 현종 9년(1018년)에는 전국을 5도와 양계로 크게 나누고, 그 안에 경(京)·도호부(都護府)·목(牧)을 위시하여 군(郡)·현(縣)·진(鎭)에 지방관을 상주시키는 형태로 지방제도를 정비하였다. 특히 현종 9년의 지방제도는 고려시대 지방제도의 기본 구조가 완성되었다는 점에서 매우 중요한 의미를 지닌다. 이것은 고려 지방제도의 연혁을 기록하고 있는『고려사』지리지가 현종 9년의 지방제도를 기준으로 하여 편성되어 있다는 사실에서도 알 수 있다.

고려의 지방지배는 지역별로 지배 방식에 차이가 있었다. 크게 보면 개경을 중심으로 하는 경기와 북

방변경지대인 양계, 그리고 나머지 5도의 지배방식이 각기 달랐다. 행정적으로 볼 때 경기는 개성부사

(開城府事)가 관할하고, 양계(兩界)는 병마사(兵馬使) 예하의 방어주(防禦州)·진(鎭)으로 편성되었으

며, 5도는 안찰사(按察使)가 관할했다. 그것은 수도 인근 지역과 민사적으로 통치하는 지역 그리고 군

사적으로 통치하는 지역으로 나누어 전국을 3원적으로 통치했음을 의미한다.

5도의 위치와 관할지역 범위는 양광도(楊廣道)가 지금의 경기도·충청남북도와 강원도 영서지방의남부지역 일부를 포함하며, 경상도가 지금의 경상남북도, 전라도가 지금의 전라남북도, 교주도(交州道) 가 지금의 영서지방의 대부분 지역, 서해도(西海道)가 지금의 황해도 지역이었다. 양계 중 북계(北界)

의 관할 범위는 천리장성 이남의 평안남북도 지역이었고, 동계(東界) 14) 의 관할 범위는 지금의 영동지

방 대부분과 함경남도 정평(定平) 이남 지역이었다. 동계의 해당 구역은 다음과 같다.

▷ 동계의 해당구역

구분 : 소속 군현

-------------------

안변도호부(安邊都護府) : 서곡현(瑞谷縣), 문산현(汶山縣), 위산현(衛山縣), 익곡현(翼谷縣), 고산현(孤山縣), 학포현(鶴浦縣), 상음현(霜陰縣) 화주(和州), 고주(高州), 의주(宜州), 문주(文州), 장주(長州), 정주(定州), 예주(豫州)

순(純)동계 지역 : 덕주(德州), 원흥진(元興鎭), 영인진(寧仁鎭), 요덕진(耀德鎭), 진명현(鎭溟縣), 장평진(長平鎭), 용진진(龍津鎭), 영흥진(永興鎭), 정변진(靜邊鎭), 운림진(雲林鎭), 영풍진(永豊鎭), 애수진(隘守鎭)

준(準)남도 지역 : 금양현(金壤縣, 속현3 : 臨道·雲岩·碧山), 흡곡현( 谷縣), 고성현(高城縣, 속현2 : 豢假·安昌), 간성현(杆城縣, 속현1 : 烈山), 익령현(翼嶺縣, 속현1 : 洞山), 명주(溟州, 속현3 : 羽溪·旌善·連谷), 삼척현(三陟縣), 울진현(蔚珍縣)

동계의 해당구역은 크게 세 부분으로 나뉜다. 첫째는 안변도호부에서 상음현까지로안변도호부와 그 속현들로 구성되었고, 둘째는 화주에서 애수진까지로 순동계(純東界)지역의 군현들로 구성되었으며, 셋째는 금양현에서 울진현까지로 준남도(準南道) 지역의 주현들로 구성되어 있다. 15) 동계의 관할 하에는 1도호부(都護府)·9방어군(防禦郡)·10진(鎭)·25현(縣)이 있었는데, 25현은 주현이 8곳이고 속현이 17곳이었다. 익령현(양양)은 동계의 행정구역 가운데 준남도지역에 속해있었다.

동산현(洞山縣)은 본래 고구려 혈산현(穴山縣)이었으나 통일신라 경덕왕 때 동산현으로 고쳐서 명주(溟州)의 속현이었는데, 고려 현종 9년(1018년)에 익령현의 속현이 되었다.

고려시대의 군사제도는 중앙에 2군 6위가 있었고, 각 도와 양계에 주현군(州縣軍)과 주진군(州鎭軍)이 있었다. 지방군 가운데 주진군은 국경지역의 방어를 담당하였는데, 지금의 영동지방에 주둔한 주진군의 배치를 정리하면 다음과 같다.

동계에서 주진군의 핵심이 되는상비부대는 초군(抄軍)·좌군(左軍)·우군(右軍)이 있었고, 그밖에 수성(守城)의 임무를 담당한 영색군(寧塞軍)이 있었다. 이들 모든 부대는 25명의 행군(行軍)으로 구성되는 대(隊)가 최하의 기본단위 부대였고, 그 장(長)이 대정(隊正)이었다. 그런데 대체로 대정 2명에 교위(校尉) 1명의 비례인 것으로 보아 50명 단위의 부대조직이 예상되며, 그 장이 교위였을 것이라 짐작된다. 또 별장(別將)의 수가 교위의 약 반인 것을 보면, 100명 단위의 부대조직과 그 장인 별장을 생각할 수 있다.

양양에는 별장 3인, 교위 3인, 대정 9인, 행군 225인, 초군 4인과 좌군 2대(隊), 우군 4대(隊), 영색군 1대(隊)가 배치되었다.

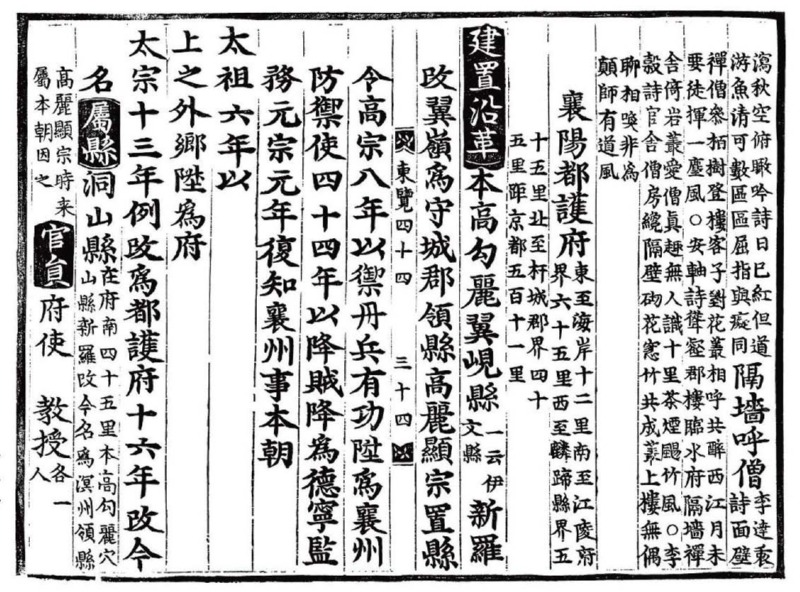

『신증동국여지승람』의 양양도호부 건치 연혁

▷ 영동지방의 주·진군 배치도

나. 이민족(異民族)의 침입과 양양

고려시대 동아시아 국제정세의 특징은 중국 한족(漢族) 주변에 복속되어 있던 북방민족인 거란·여진·몽골 등이 대두하여 중원의 한족을 압박했다. 고려는 건국 이후 중국의 역대왕조와 친선관계를 유지했으나, 북방민족에 대해서는 서로 대립정책을 취했다. 고려 전·후기의 대외관계는 주로 이들과의 사이에서 발생한 것이었다. 고려말에는 왜구가 침입해 옴으로써 커다란 피해를 입었다.

1) 거란족(契丹族)의 침입

거란은 태조 25년(942년) 고려에 사신을 보내어 사신 왕래를 요청했으나, 태조는 이를 거절했고 나아가 <훈요10조(訓要十條)>에서도 거란을 ‘금수(禽獸)의 나라’로 단정하여 경계하도록 했다. 그 후 역대 왕은 이러한 태조의 반거란 정책을 계승했다. 정종(定宗)은 거란의 침입에 대비하여 30만의 광군(光軍)을 조직했고, 광종(光宗)은 서북지역에 여러성을 쌓아 거란에 대한 경계를 엄하게 했다. 또한 이 무렵 발해의 유민들은 압록강 중류지역에 정안국(定安國)을 세우고 송·고려 등과 통교(通交)하면서 거란을 적대시했고, 송과 연합하여 거란을 협공하려는 움직임까지 보이고 있었다. 이러한 국제정세에 큰 위협을 느낀 거란은 배후의 강적인 고려를 견제하기 위해 성종 5년(986년)에 먼저 압록강 중류지역의 정안국을 쳐서 멸망시키고, 동왕 10년(991년)에 압록강 하류의 여진족을 경략한 후 고려를 침략하기 시작했다.

거란과의 전쟁은 성종 12년(993년)에 거란이 소손녕(蕭遜寧)을 장수로 삼아 고려에 침입하여 옴으로써 시작되었다. 그 후 현종 원년(1010년)과 현종 9년(1018년)에 또 침입해 왔으나, 강원도와는 직접적인 관계가 없었다.

강원도와 거란족이 직접적인 접촉을 갖게 된 것은 몽골과의 전쟁이 있기 직전인 고종 때였다. 원래 이들은 금나라 말에 혼란한 틈을 타 일어난 오합지중(烏合之衆)으로 고종 3년(1216년)에‘대요수국’ (大遼收國)이라 하였다. 그러나 몽골군에게 공격을 당하여 형세가 불리해진 거란족은 압록강을 건너 저 항이 약한 고려를 침입하게 되었다.

거란군의 한 갈래는 장단·적성지방을 거쳐 동주(東州, 철원)를 함락하고 다시 남하할 기세를 보였다. 그때에 최충헌은 국왕에게 아뢰어 전군병마사(前軍兵馬使) 최원세(崔元世)를 중군병마사(中軍兵馬使)에, 상장군(上將軍) 김취려(金就礪)를 전군병마사(前軍兵馬使)에 임명하여 진격케 하였다. 동으로 향하던 거란군이 양평을 거쳐 원주로 진입하자 이곳 지방민이 합세하여 적을 물리쳤다. 적은 일단 횡성으로 물러나 있다가 다시 원주를 공격하였다. 오랫동안 대치하며 9번이나 힘써 싸웠지만 원주성은 마침내 함락되었다. 원주에는 양평 방면에서 내려온 거란군들까지 모여 그 횡포는 이루 말할 수 없었다. 그러나 원주에 머물던 거란군은 김취려가 이끄는 관군에 의해 격퇴되었다. 김취려는 이들을 원주와 충주사이에 있는 법천사(法泉寺)까지 추격하여 300여 급(級)을 참획(斬獲)하였고, 제천 박달재에서 또 크게 이겼다. 제천 박달재에서 패배한 거란군은 평창을 거쳐서 대관령을 넘어 강릉을 점령하였다.

당시 영동지방의 피해는 막심하였다. 강릉에 들어온 거란군은 수개월에 걸쳐 노략질하면서 가옥을 불태우고 주민을 마구 학살하는 만행을 저질렀다. 『증수 임영지』에 의하면, 강릉부민(江陵府民) 중에는 산성(山城)에 피난했다가 거란군의 방화로 죽기도 하였고, 문벌이 높던 집안사람들은 약탈에 못 견디어 배를 타고 무릉도(武陵島, 울릉도) 방면으로 가다가 뱃길에 익숙하지 못해 바다에 빠져 죽기도 하였으며, 나머지 살아남은 사람들은 정선에 가서 굴속에 피했다가 모두 굶어 죽기도 하였다.

거란군은 강릉에서 북쪽으로 말을 몰아 등주(登州, 안변)까지 이르렀는데, 양양에서부터 금양군(金壤郡, 통천)에 이르기까지 가는 곳마다 남아난 짐승이 없었고 유혈이 천리를 뒤덮었다고 한다. 그러나 양양을 비롯한 영동지방 일대에서 거란군을 격퇴했다는 기록은 찾아지지 않는다. 조충(趙沖)·김취려(金就礪)가 지휘하는 고려군이 고종 5년(1218년)에 그들을 쫓아 평양 동쪽에 있는 강동성(江東城)에 그 주력부대를 몰아넣고 몽골군 및 동진군과 힘을 합쳐 성을 함락함으로써 거란군이 완전히 소탕되었다.

2) 여진족(女眞族)의 침입

고려시대 여진족은 크게 만주 길림성 동북지방에 거주하는 생여진(生女眞)과 그 서남에 거주하는 숙여진(熟女眞)의 두 갈래로 나뉘어져 있었다. 전자는 대개 거란의 지배권 밖에서 산만한 집단생활을 하였으며, 후자는 대체적으로 거란에 복속되어 있었다. 나말여초에 이르러 이들은 함경도 일대와 서북으로 압록강 남안(南岸) 및 평북 일대까지 흩어져 살게 되었다. 고려에서는 동북 방면의 여진을 동여진 혹은 동번(東蕃), 서북 방면의 여진을 서여진 혹은 서번(西蕃)이라 불렀다.

서여진은 고려와 거란의 양대세력 사이에 끼어 있다가 고려 측의 강동6주(江東六州) 확보로 일단락되었지만, 동여진은 대개 생여진 계통으로 활발한 움직임을 보이면서 고려와 많은 접촉을 가지게 되었다. 따라서 여진의 침입은 서여진보다 동여진에서 많이 나타났다. 특히 동여진의 바다로 침입은 제2차 거란과의 전쟁 이후 거란의 파상적 공격이 계속되면서 동북변의 경비가 소홀한 틈을 타 더욱 빈번히 침략하였다. 이 해구는 대개 함흥의 해안지방을 비롯하여 골면(骨面, 홍원)·삼산(三山, 북청)의 해안에흩어져 살던 여진족으로 나라 안·밖을 막론하고 때로는 바다로 나와 동해안 지방을 침범하기도 하였다. 고려에서는 이러한 동여진의 움직임에 대비하여 현종 초부터 진명구(鎭溟口, 원산)에 과선(戈船 : 창을 싣고 적과 싸우는 배) 75척을 건조하여 해구(海寇 : 바다로 침입한 적)를 대비하였고, 각지에 도부서(都部署) 16) 를 설치하여 동여진의 해구에 대해 강력한 무력적 토벌을 가하였다.

동여진의 해구는 현종 2년(1011년) 8월에 100여 척의 배를 타고 경주에 쳐들어 온 것이 기록에 나타난 최초라 할 수 있다. 양양에는 현종 20년(1029년) 5월에 동여진 400여 명이 동산현을 침구(侵寇)하였다. 같은 해 7월 동여진의 해구는 삭방도의 등주(登州)와 명주 관할 내의 삼척, 상음, 학포, 파천, 협곡, 금양, 벽산, 임도, 운암, 환가, 고성, 안창, 열산, 간성, 익령, 동산, 연곡, 우계 등 19개 현(縣)을 침범하였는데, 국가에서는 이들 군현의 주민들이 해구의 소란을 겪었다고 하여 특별히 조세를 면제해 주었다. 17)

동여진의 해구는 숙종 2년(1097년)에 이르기까지 20여 회에 걸쳐 침범하였는데, 그 피해지역은 문천·덕원·안변·통천·고성·간성·양양·강릉·삼척·평해·흥해·청하·영일·경주 등 동해 연안 일대였다.

이들 해구는 우리나라 동해안 뿐 아니라 일본의 대마도(對馬島)·일기도(一岐島)와 북구주(北九州) 연안에까지 출몰하였다. 동여진의 해적선단은 때로는 100여 척 혹은50여 척으로 그 규모가 상당하였다. 동여진의 침탈 상황의 실상에 대해서는 다음의 기사가 참조된다.

▶ 적선(敵船)의 길이가 혹 12심〔尋, 1심(尋)은 8자(尺)〕혹은 8~9심(尋)이 되며, 한 배의 노는 3~40 개나 된다. 배에 탔던 5~60인 또는 2~30인이 힘을 뽐내며 뛰어오르면, 그다음에는 궁시(弓矢 : 활과 화살)를 들고 방패를 진자가 7~80명가량 서로 따르는데, 이런 것이 1~20대(隊)나 된다.

이들은 산에 오르고 들을 건너 소와 말, 개를 잡아먹으며, 노인과 어린아이는 모두 베어버리고 장건한 남녀는 몰아서 배에 실은 것이 4~500명이나 된다. 곡식 쌀을 운반해 간 것은 그 수를 헤아 [ 조야군제(朝野群載)』卷20, <태제부해(太宰府解)> 언상도이국적도혹격취혹충각장심(言上刀伊國賊徒或擊取或充却狀尋)]

▶ 전투할 때는 각자가 방패(干)를 지닌다. 앞에 진(陣)에 있는 자는 창(槍)을 갖고, 다음 진(陣)의 자는 큰 칼을 가지며, 그 다음 진의 자는 활과 화살을 가진다. 화살의 길이가 1척여(尺餘)나 되고, 쏘 는 힘이 매우 맹렬하여 방패를 뚫고 사람을 맞춘다.『( 소우기(小右記)』 , 관인(寬仁) 3년 4월 25일임자조) 위의 자료는 여진 해구(海寇)의 병선 규모와 그들의 잔학상, 그리고 그들의 전진법(戰陣法)의 일면을 보여주고 있다. 양양지방에 침입한 여진도 이와 별로 다르지 않았을 것으로 짐작된다.

3) 몽골(蒙古)의 침입

고려가 몽골과 최초로 접촉하게 된 것은 몽골에게 쫓겨오는 거란인을 함께 협공하면서부터다. 이러한 일이 있은 이후 몽골은 고려에 대한 은인으로 자처하고 매년 고려로부터 공물(貢物)을 취하여 갔다.

그런데 그 요구가 지나치게 무거운 것이었기 때문에 18) 고려가 이에 불응하자 이를 계기로 고려와 몽골과의 사이는 벌어지기 시작하였다. 그 후 몽골의 사신 저고여(著古與)가 고려로부터 귀국하는 도중에 살해된 일을 구실로 드디어 고종 18년(1231년)에 제1차 침입을 하여 오게 되었다. 몽골은 전후 30년동안 6차례의 침입을 해왔다.

몽골 침입 때 영동지방이 큰 피해를 입게 된 것은 제4차 침입 때의 일이었다. 몽골은 고종 40년(1253년) 7월 야굴(也窟)을 원정군의 원수로 임명하고 아무간과 홍복원을 부장으로 삼아 고려를 침공해 왔다. 당시 고려는 동계와 북계를 비롯하여 거의 각지가 병란을 입었다. 몽골군은 고려의 청야작전 (靑野作戰 : 주변에 적이 사용할 만한 모든 군수물자와 식량 등을 없애 적군을 지치게 만드는 전술)으로 말미암아 무인지경이 되다시피한 서북계의 남로를 통해 7월 15일에 서경에 도착하였다. 이곳에서 부대를 동군(東軍)과 서군(西軍)으로 나누어 몽케칸의 동생인 술지우트[송주(松柱)]가 지휘하는 동군은 서경에서 동북계의 화주-안변-동주-춘주-광주를 잇는 통로를 따라 고려 영내의 동부내륙지역을, 원수 야굴이 직접 지휘하는 몽골군 본대인 서군은 서경에서 황주-봉주-평주-개경을 잇는 통로를 따라 고려 서북계로부터 서북 내륙 일대에 이르는 지역을 종단하면서 유린하려고 하였다.

몽골군의 일부는 춘주성(春州城, 춘천)에 진격하였는데, 당시 춘주성에는 안찰사 박천기(朴天器)와 문학 조효립(曺孝立)이 춘주와 인근 제읍의 군민을 거느리고 방어에 임하고 있었다. 몽골군은 춘주성 주변에 2중의 목책(木柵)을 구축하고, 목책 둘레에 한 길이 넘는 참호를 파서 성내의 고려군이 불시에 성 밖으로 출진하여 반격을 가하지 못하도록 하였다. 몽골군의 포위공격이 장기화됨에 따라 우물이 모두 말라 마실 물이 고갈되자 소와 말을 잡아 피를 마시는 형편이었다. 안찰사 박천기는 9월 중순에 600여 명의 결사대를 조직하여 몽골군의 포위를 돌파하려 했으나 몽골군이 파놓은 참호 때문에 전원이 장렬하게 전사하였다. 춘주성을 함락한 몽골군은 최후까지 저항하는 성내의 군민300여 명을 살육하였다.

한편 동북면에서 남하한 술지우트[송주(松柱)]의 동군은 9월에 등주(登州, 안변)를 포위·공격하고, 10월에는 금양성(金壤城, 통천) 방면의 동해안을 따라 내려왔다. 당시 양주(襄州, 양양)의 부병(府兵)과 부민(府民)들이 결사 항쟁하였으나 중과부적으로 10월 22일 양주성은 함락되었고, 부병과 부민은 몰살 당하는 참극이 벌어졌다. 양양 사람들중에는 권금성(權金城) 19) 과 같은 천험(天險)의 요새에 피난하기도하였다. 이때 양주는 완전히 폐허가 되었고, 민생은 도탄에 빠지게 되었으나 국가에서는 전쟁에 패했다고 고종 44년(1257년) 읍호를 격하하여 덕녕(德寧)이라 하고 감무(監務)를 파견하였다. 그러나 3년 후에는 다시 양주로 읍호를 복구하고 지양주사(知襄州事)를 두었다.

4) 왜구(倭寇)의 침입

왜구의 침입이 처음 보이는 것은 고종 10년(1223년)에 “왜가 금주(金州, 김해)를 노략질하였다”는 기사이다. 왜구는 충정왕대(1349~1351년)부터 본격적으로 창궐하기 시작하여 공민왕대(1351~1374년)를 거치면서 점차 침략 횟수가 빈번해졌다. 고려말 왜구의 침입 횟수는 고종 10년(1223년)부터 공양왕4년(1392년)까지 169년간 519회에 달하였다. 그 가운데 왜구가 본격적으로 창궐하기 시작한 충정왕 2년(1357년)부터 42년 동안은 506회로 연평균 12회에 달한다. 우왕 연간에는 연평균 27회의 놀라운 숫자를 보이고 있으며, 가장 극심하였던 우왕 9년(1383년)에는 50회에 달하여 월 평균 4회를 넘고 있다.

왜구의 규모는 적을 때에는 20척, 많을 때는 500여 척에 이르는 대선단을 이루고 침입하였다. 왜구의 인원수를 살펴보면, 공민왕 13년(1387) 5월에 왜적 3,000명을 진해현(鎭海縣 : 창원)에서 대파한기록이 있고, 우왕 5년(1379) 5월에 기병 700명과 보병 2,000명의 침구가 있었다는 기록이 있다. 이러한 규모로 미루어 볼 때 왜구는 단순한 해적의 오합지졸이 아니고 그 배후에 유력한 토호가 있어 직접 조종했다고 할 수 있다. 그 대표적인 조종자가 대마도주 종씨(宗氏)와 일기도주(壹岐島主) 지좌씨(志佐氏), 서부 일본의 거추(巨酋) 주방(主防)의 대내씨(大內氏), 구주 풍후(豊後)의 대우씨(大友氏) 등이었다.

당시 왜구가 약탈하고자 한 주된 대상은 미곡(米穀)이었다. 왜구가 주로 세미(稅米)를 운반하는 조운선(漕運船 : 물건을 나르는 배)과 이를 보관하는 조창(漕倉 : 조운할 곡식을 쌓아 두는 곳)을 습격한 것도 그 때문이었다. 따라서 왜구는 배를 타고 다니며 조운선을 습격하였고, 해상에서 약탈이 어려울 때에는 해안의 조창을 습격하여 미곡을 약탈했다. 왜구는 곡물뿐만 아니라 고려의 백성들을 노략 해 가기도 하였다. 왜구들이 백성을 노략한 것은 우선 그들을 노비로 삼아 값싼 노동력을 공급받을 수 있었고, 노예로 팔거나 고려 정부로부터 적당한 몸값을 지불 받고자하는 의도도 있었다. 그 외에도 노를 젓는 일이나 배의 잡역에 동원하려는 것도 있었다.

이러한 왜구 침입의 피해는 정치·경제·사회·문화 등 각 방면에 걸쳐 상상을 뛰어넘을 정도로 매우 심각한 것이었다. 왜구의 침입으로‘연해 지방에 사는 백성들이 고향을 등지고 수 백리 내륙지방으로 도피하여 산다’거나 혹은‘수 천리에 달하는 비옥한 들이 왜구의 약탈이 시작된 후 방치되어 들판에는 잡초가 무성하고 국토는 어염(魚鹽)과 목축, 농산의 이익을 잃을 정도’였다고 한다.

처음에 왜구는 남해안 일대를 주로 침입해 왔으나 14세기 중엽 충정왕대에 이르러서는 그 활동범위를 서해안까지 확대하여 갔다. 공민왕 21년(1372년)에 이르러 왜구의 침입이 더욱 극심해지자 고려 조정에서는 전라도의 조운을 폐지하고 육운으로 전환하였다. 이에 왜구들은 서남해안에서 더 이상 조운선의 탈취가 불가능해지자 동해안 일대에 집중적으로 출몰하기 시작하였다. 왜구는 4월 15일에 동해안의 진명창(鎭溟倉)을 약탈하였고, 6월 6일에 강릉부와 영덕·덕원을 침범했다. 이때 도첨의시중(都僉議侍中) 이춘부(李春富)의 아들 이옥(李沃)이 이춘부가 신돈의 일당으로 처단된 후 그 죄로 인해 강릉부 관노로 편입되어 있었는데, 이옥이 용감히 싸워 왜구를 격퇴함으로써 강릉일대를 재난으로부터 구해냈다.

왜구는 북상을 계속하여 6월 26일에 동계의 안변 등지를 침범하여 부녀자를 잡아가고 창고의 미곡 1만여 석을 약탈해 갔다. 왜구가 공민왕 23년(1374년) 6월 양양에 침범했을 때 아군(我軍)이 적 100여명을 베었다. 이와 같이 공민왕 21년(1372년) 이후 강원도 동해안 지역에 왜구의 침입이 빈번해진 것은 이전에는 왜구가 주로 남해안과 서해안 일대에 침입하여 조운선을 탈취하거나 연해 지역을 약탈하면서 개경으로 접근하는 것이 통례였으나, 앞서 본 바와 같이 고려가 조운을 폐지하고 조세운송을 육운으로 전환함에 따라 식량의 탈취가 어려워지자, 왜구들이 서해안과 동해안 양방면으로 분산하여 직접 연해의 고을이나 내륙으로 상륙하여 약탈을 자행하였던 것이다.

왜구는 우왕 7년(1381년) 2월에 동해안을 따라 북상하여 영해부를 불살랐고, 3월에 강릉도(江陵道) 에 침입하였다. 이에 고려 조정에서는 첨서밀직 남좌시(南佐時)와 밀직부사 권현룡(權玄龍)을 현지로 보내 왜구를 격퇴하도록 하였다. 그러나 이때 강릉도에 크게 흉년이 들어 왜구 방어에 어려움이 많자, 고려 조정에서는 동지밀직 이숭(李崇)으로 하여금 교주도(交州道 : 강원도 회양군)의 군사를 거느리고 토벌작전을 지원하게 하였다. 그러나 왜구는 동해안의 송생(松生 : 청송)·울진·삼척·평해·영해·영덕 등지에 침입하여 삼척현을 불질렀다.

이에 강릉도 부원수 남좌시(南佐時)는 조정에“왜구가 삼척·울진에 침입하여 오근(吾斤)과 답곡(沓谷)의 창고에 있는 곡식을 탈취하려 했으나 목적을 이루지 못하고 퇴각하였습니다. 지금 굶주린 백성들을 징집하여 이곳을 방어하는 데에 어려움이 있습니다. 청컨대 얼마간의 양곡을 내어 굶주린 백성들에게 빌려주었다가 가을에 갚도록 하기 바랍니다”고 보고하여 어려움을 극복하려고 노력하였다. 또 강릉도조전원수(江陵道助戰元帥)는 조정에“교주도에서 선발한 병사들은 모두 허약하여 쓸 수 없기 때문에 보병은 이미 다 보내버렸습니다. 연호군(烟戶軍 : 농민출신 지방군)을 제외하고 먼저 한산관(閑散官 : 벼슬에서 쉬는 관리)을 선발하며 또 삭방도의 기병(騎兵) 200명을 파견케 하여 돕게 하기바랍니다”라고 보고하여 승낙을 받음으로써 동해안지역의 방어태세를 강화하였다.

이러한 가운데 우왕 8년(1382년) 3월에 왜구가 삼척·울진·우계(羽溪, 강릉) 등 동해안 일대를 침입해 왔으나 강릉도 상원수 조인벽(趙仁壁)과 부원수 권현용(權玄龍)이 왜구와 싸워 적 30명을 베었다.

5월에도 왜구는 영춘현과 회양부 등지를 침입해 왔으나 실패하고 말았다. 이렇게 왜구는 동해안 일대에서의 침입이 계속 실패하자 우왕 9년(1383년)부터 다시 대규모 선단을 동원하여 먼저 남해안 일대를 공격한 뒤에 서해안으로 북상하고자 하였다. 그러나 정지(鄭地, 1347~1391년)가 이끄는 고려 선단 47척에 의해 우왕 9년 5월 관음포에서 왜선 17척이 침몰당하고 왜구 2,400여 명이 섬멸됨으로써 왜구의 시도는 실패로 돌아갔다.

관음포 전투 이후에 왜구는 침입의 양상을 바꾸어 내륙지방으로의 침입을 시도하였다. 그리하여 이해 6월부터 단양·제천·주천·평창·횡천·영주·순응 등 소백산맥과 태백산맥 주변의 마을을 침입하였다. 이에 고려 조정은 왕안덕(王安德)을 양광도조전원수(楊廣道助戰元帥)로 임명하여 내륙으로 침투하는 왜구를 대적하게 하고 전의령(典儀令) 우하(禹夏)를 독찰사(督察使)로 경상도에 파견하여 왜구를 격파하도록 하였다.

고려정부는 왜구에 대한 강공작전을 통하여 해안지대와 내륙 각지에 대규모로 침입해 오는 그들의 기세를 꺾는 데에는 일단 큰 성과를 거두었으나, 소규모의 선단으로 불시에 출몰하는 왜구의 침입을 근절시키지는 못하였다. 이에 고려는 왜구의 소굴인 대마도를 정벌하여 그들의 근거지를 말살시키는 전략을 수립하였다. 그리하여 창왕 원년(1389년)에 경상도 원수 박위(朴葳)가 병선 100여 척을 거느리고 왜구의 소굴인 대마도(對馬島)를 직접 정벌하여 적선 300척과 가옥을 불태우고 붙잡혀간 우리나라 사람 100여 명을 구하여 돌아오는 전과를 올리기도 하였다.

다. 고려말 매향(埋香)과 양양

고려 말엽을 전후한 시기는 우리 민족사에서 매우 중요한 전환기 중의 하나이다. 이‘전환기’라는 인식이 600년이 지난 오늘날에 와서 당시에 이루어진 역사발전을 차분하게 파악함으로써 얻은 결론일

뿐이다. 그러나 당시의 실제 상황은 커다란 민족사적 위기였다고 할 수 있다. 위기를 맞게 된 원인도 여러 가지가 얽혀 있어서 간단치 않다.

고려는 40여 년 동안의 몽고와의 전쟁 끝에 원종 11년(1270년) 고려와 원 사이에 강화가 체결되고 원(元)의 요구에 따라 출륙환도(出陸還都 : 강화도에서 개경으로 돌아옴)했다. 이는 고려가 원제국의일부로 포섭되어 정치·경제·사회적으로 갖가지 영향과 간섭을 받게 되는 것을 의미하는 것이었다.

이후 고려의 지배체제는 원의 군사·정치적 지원 아래에서만 유지될 수 있었다. 집권세력의 창출이나사회 경제의 여러 측면에도 원(元)이라는 외세가 크든 작든, 직·간접으로 영향을 주고 있었다. 고려의 지배층들은 권력이 원나라 조정과 강한 정치적 결속을 통해서만 보장된다는 현실 인식을 하게 되었다.

이는 원 제국을 완성시킨 세조의 외손자로서, 또 무종(武宗) 옹립의 공신이 되어 부왕(忠烈王)과 그 측근세력을 누르고 왕위에 오를 수 있었던 충선왕(忠宣王)이 원 간섭기 동안의 고려왕 중에서 가장 강력한 통치권을 행사할 수 있었던 것에서도 확인된다.

그러나 원의 정치적 지원을 받기 위해 고려의 왕실을 비롯하여 지배층들은 상당 기간 원에서 생활하게 되었고, 거기에 드는 비용이 막대하였다. 정부나 지배층은 이러한 재정 수요를 피지배층에 대한 수탈 강화로 해결하고 있었다. 부과된 세금에서는 조(租)·포(布)·역(役)의 3세외에 상요(常徭)·잡공(雜貢)이 부과되었고, 그 외에 과렴(科斂), 공물의 선납(先納)·대납(代納) 등으로 민의 부세 부담이 과중되었다.

게다가 14세기 이후 고려정부는 원과의 전쟁으로 인해 황폐된 토지를 개간한다는 명분과 국가재정수입의 확대를 위해 공신들이나 관료들에게 사패(賜牌 : 국왕이 신하에게 토지나 노비를 내려줌)를 지급하여 한지(閑地)나 진전(陳田)을 개간하도록 한 사급전제(賜給田制)를 시행하였다. 사급전제는 당시국왕들이 측근정치를 시행하면서 거기에 참여하였던 정치세력들의 경제적인 기반을 마련해 주기위한 방편으로도 이용되었다. 결국 이러한 과정을 통하여 12세기 이래의 대토지를 확보하는 농장(農莊)이이때에 크게 확대되었다. 이들은 한지나 진전의 개간뿐만 아니라 일반민의 소유 토지를 빼앗아 점령하는 방식으로 토지집적(土地集積)을 가속화하였다.

고려가 원의 간섭을 받게 된 이후 민의 동향에서 가장 눈에 띄는 것은 전국적으로 광범위하게 유민(流民)이 발생하고 있었다는 점이다. 이 시기에 대규모의 유민이 발생하게 된 원인은 대원(對元)관계에서 오는 정치적 파행과 그로 인한 농민 수탈의 가중, 부세수취(賦稅收取)의 구조와 그 운영에서 오는수탈 심화, 대토지 소유의 발달과 그로 인한 농민경리의 영세화 등을 들 수 있다. 농업을 근간으로 하는 중세사회에서 고향의 토지에 안착하여 생업에 종사하는 농민이 대규모로 유망하였다는 것은 그 어떤 말로도 표현할 수 없는 위기였다. 이러한 환경의 영향으로 이 지역의 주민들은 미륵신앙에 몰입하게 되고, 천년 후의 극락세계를 염원하며 포구에 향을 묻는 매향(埋香)의식이 확산되었다.

매향을 매개로 미륵과 연결되기를 발원하고 있는 매향의식은 우리나라에만 있는 특유의 불교의식이다. 매향비 중에서 가장 오래된 것은 충선왕 원년(1309년)에 건립된「삼일포매향비」이다. 원래 이 비는 삼일포(三日浦, 강원도 고성군)의 남쪽 호반에 있었다고 전해지지만, 지금은 비석이 없어져 찾아볼 수 없고 비문의 탁본만이 남아 있을 뿐이다.

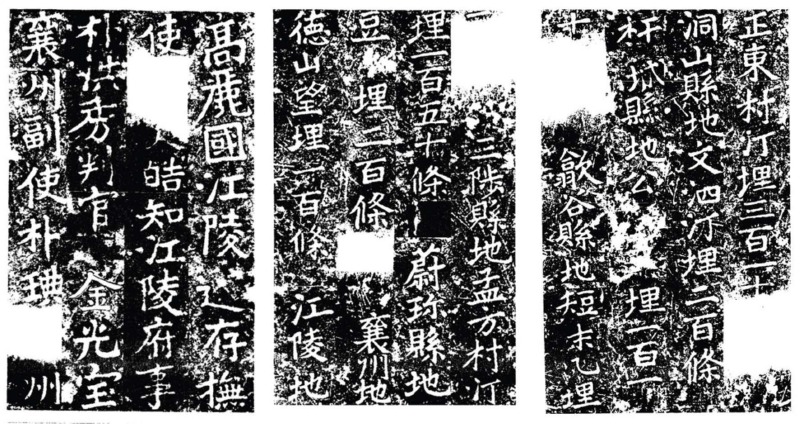

이 비의 앞면에는 강릉도존무사·지강릉부사·강릉부판관·양주부사 박전(朴琠)등 동해안 8개 군현의 부사(副使)·현령(縣令)·현위(縣尉)·감무(監務)가 그 지역의 승려·주민과 함께 발원하고 1,500여개의 향나무를 묻었다는 내용이, 뒷면에는 매향한 9개 지역의 명칭과 묻은 향나무의 숫자가 기록되어 있다. 매향한 지역과 숫자는 평해현 해안사(海岸寺) 동구(洞口)에 100조, 삼척현 맹방촌정(孟方村汀)에 150조, 울진현 두정(豆汀)에 200조, 강릉 정동촌정(正東村汀)에 310조, 간성현 공수진(公須津) 에 110조, 흡곡현 구말을(摳末乙)에 210조, 압융현 학포(鶴浦)에 120조를 묻었다고 하였다. 양양지방에는 양양부 북쪽 36리에 있는 덕망산에 100조, 양양부 남쪽 45리에 있는 동산현 문사정에 200조의 향나무를 묻었다.

삼일포 매향비 탁본

[左:양주부사박전(襄州副使朴琠), 中:양주지덕산망매일백조(襄州地德山望埋一百條), 右:동산현지문사정매이백조(洞山縣地文泗汀埋二百條)]【주】: 德山望 → 德望山

이들 지역은 불가(佛家)에서 전해지고 있는 하천수와 해수가 만나는 매향의 최적지라고 하겠다. 그리고 우측면에는 황제와 국왕의 복수(福壽)를 기원한다는 내용이 있는데, 여기서 중국 황제가 등장하는것은 당시가 원나라 간섭기라는 사실을 반영하고 있다. 이는 단순히 국왕만을 언급하거나 국왕조차 언급하지 않은 후대의 매향비와는 다른 현상이다.

매향의 주체는 시대에 따라 그 성격이 조금씩 달라지는데, 동해안에서의 매향 사례는 지방 수령이 적극 참여한다는 점에서 이후 시대 흐름에 따라 민중적 발원형태로 전환되는 매향의 전반적 추이에 좋은 대조가 되고 있다. 가령 강릉도존무사 이하 인근의 9개 지방수령들이 매향에 동원되었다는 것과 전답의 시납(施納 : 절에 시주로 금품 따위를 바침)까지 지방관이 출연(出捐)한 것은 그러한 사실을 잘 말해준다. 그 이유는 불교계의 퇴락에도 있었을 것이며, 또 한편으로는 당시의 사회 동향과도 밀접한 관계가 있다고 생각된다. 20)

----------------

13) 10도는 본래 唐의 10도제를 모방한 것으로, 그 명칭도 대개 唐의 도명을 그대로 채용한 것이었다. 행정구획으로서의 10도 명칭은 關內道·中原道·河南道·江南道·嶺南道·嶺東道·山南道·海陽道·朔方道·浿西道였다.

14) 동계는 문종 원년(1047년)에 동북면, 명종 8년(1178년)에 연해명주도, 원종 4년(1263년)에 강릉도, 공민왕 5년(1356년)에 강릉삭방도, 공민왕 9년(1360년)에 삭방 강릉도라고 불렀다( 『고려사』권58, 지리지3).

15) 순양계 지역에는 속현이 없으나, 준남도 지역에는 남도 지역과 같이 속현이 두어지고 있다.

16) 고려전기 수군과 병선을 맡아보던 관청. 여진과 일본해적이 자주 출몰하자 이를 방비하기 위해 설치한 것으로, 선병도 부서(船兵都部署)라고도 불렀다.

17)『고려사』권80, 식화지3 賑恤 災免之制.

18) 고종 8년(1121년)에 8월 몽골 황태제(皇太弟)가 저고여(著古與) 등을 보내와서 수달피 가죽 1만 영(領), 가는 명주 3천필, 가는 모시 2천필, 설면자 1만근, 용단고종 8년(1121년)에 8월 몽골 황태제(皇太弟)가 저고여(著古與) 등을 보내와서수달피 가죽 1만 영(領), 가는 명주 3천필, 가는 모시 2천필, 설면자 1만근, 용단먹(龍團墨) 1천 정(丁), 붓 200관(管), 종이 10만 장, 자초(紫草) 5근, 홍화( 花)·남순(藍筍)·주홍(朱紅) 각 50근, 자황(紫黃)·광칠(光漆)·오동나무기름 각 10근 등을 요구하였다( 『고려사절요』권15).

19) 속초시 설악동 남쪽에 있는 석축산성(石築山城). 일명 설악산성이라고도 한다. 둘레는 약 3,500m이고, 현재 성벽은 거의 허물어져 터만 남아 있다. 이 산성의 축조연대에 대해서는 두 가지 설이 있다. 『동국여지승람』에는 신라 때 권·김 성씨를 가진 사람들이 이곳에서 난리를 피하였으므로 붙여진 이름이라 한다. 그리고『낙산사기(洛山寺記)』에는 고려말몽골군이 침입했을 때에 인근 마을 주민들이 이곳에 성을 쌓고 피난하였다는 기록이 있어 적어도 고려말 이전부터 존속한 산성임을 알 수 있다.

20) 이해준, 1983「埋香信仰과 그 主導集團의 性格」 『金哲埈博士華甲紀念史學論叢』, 지식산업사.

-

- 이전글

- 1. 양양지방의 고대사

- 24.03.11

-

- 다음글

- 3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (1)

- 24.03.11