3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (1)

페이지 정보

본문

가. 조선전기의 양양

1) 조선왕조(朝鮮王朝)의 성립과 양양

조선시대 군현제 정비는 태종대를 전후한 15세기에 이루어졌다. 그것은 고려의 다분히 신분적이고계층적인 군현체제를 명실상부한 행정구역으로 개편하는 과정에서 속현과 향·소·부곡 등 임내(任內: 관내)의 정리, 규모가 작은 현의 병합, 군현 명칭의 개정 등 지방제도의 전반적인 개혁을 단행한 것이었다. 조선시대의 군현은 토지와 인구의 규모에 따라 주·부·군·현으로 구획되었고, 거기에 대응하여 부윤(종2품)·대도호부사(정3품)·목사(정3품)·부사(종3품)·군수(종4품)·현령(종5품)·현감(종6품)이 파견되었다.

양양은 태조 6년(1397년)년에 이성계의 외향(外鄕)이라 하여 종3품의 읍격(邑格)인 도호부로 승격되었고, 태종 16년(1416년)에 양양으로 개칭되어 오늘날까지 그 이름을 잇고 있다. 광해군 10년(1618년)에 역난(逆亂)에 연루되어 양양현으로 강등되었고, 인조 원년(1623년)에 양양도호부로 복구되었으나 숙종 14년(1688년)에 역난으로 재차 양양현으로 강등되었다가 숙종 23년(1697년)에 양양도호부로 복구되었다. 정조 7년(1783년)에 역적 이경래(李京來)가 양양 임천리에 거주하였던 사람이라 하여 양양현으로 강등되었다가 정조 16년(1792년)에 양양도호부로 복구되었다.

강원도의 도명은 태조 4년(1395년)에 도내의 거읍(巨邑)인 강릉의 ‘강(江)’자와 원주의 ‘원(原)’자를 취하여 명명되었던 것이다. 그런데 강릉과 원주의 읍호 승강(昇降)에따라 도명이 무려 10여 차례의 변경과 복칭이 반복되기도 하였는데, 그것은 불효(不孝)·패륜(悖倫)·역모(逆謀) 등 강상(綱常 : 삼강과오상(仁義禮智信)에 위배되는 중죄인이 발생하였을 때 그 죄인 뿐 아니라 그 지방 군현의 등급까지 강등하였기 때문이다.

현종 8년(1667년)에 강릉지방에서 박귀남(朴貴男)이라는 사람이 전염병이 걸리자 그의 처와 딸, 사위가 공모하여 그를 산곡(山谷)에 생매장한 일이 발각되어 딸과 사위는 처형되었으며, 부사는 파직되고강릉대도호부는 강릉현으로 강등되었다. 그리하여 강원도는 강릉의 ‘강’자를 빼고 대신 양양의 ‘양’자를 취하여 원양도(原襄道)로 개칭되었다가, 9년 후인 숙종 2년(1676년)에는 다시 강원도로 복구되었다. 숙종 9년(1683년)에는 원주에서 남편을 죽인 부인이 있어서 이번에는 강원에서‘원’자를 빼고 양양의‘양’자를 취하여 강양도(江襄道)로 개칭되었으나 숙종 14년(1688년)에 양양이 역적의 태향(胎鄕 :태어난 고향)이라고 해서 ‘양’자를 빼고 춘천의 ‘춘’자를 넣어서 강춘도로 개명되었다가, 숙종 19년(1693년)에 이르러 강원도로 복구되었다. 이 같은 읍호(邑號)의 승강(昇降)으로 도명의 개칭은 있었지만, 도명은 대개 10년 이내에 복구되었다.

『동국여지승람』에 의하면, 양양도호부의 사방 경계는 동쪽으로 바닷가까지 12리, 남쪽으로 강릉부 경계까지 65리, 서쪽으로 인제현 경계까지 55리, 북쪽으로 간성부 경계까지 45리라고 하였다. 즉 양양은 동서로 67리, 남북으로 110리에 달하는 지역을 관할하고 있었고, 서울까지는 510리로 기록되어 있다.

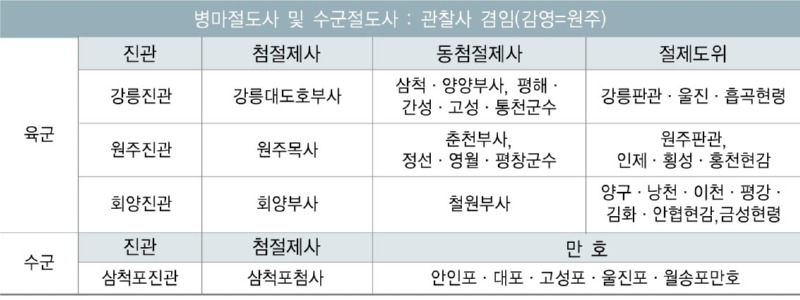

양양도호부는 국방 체제상 중요한 위치에 있었다. 조선초기의 지방군제를 보면 국초에는 각 도의 변 경·해안 등의 요충지에 진(鎭)을 두었다. 그러나 세조가 즉위하면서 지방군제는 일대 혁신이 일어난다. 즉 세조 원년(1455년)에 이때까지 북방(평안·영안도)의 익군(翼軍 : 지방의 농민으로 편성된 후원 부대)과 남방의 영진군(營鎭軍 : 지방의 요충지 등에 설치된 영진(營鎭)을 지키는 역할)으로 2원화되어 있던 군사조직을 북방의 예에 따라 군익도(軍翼道)의 체제로 통일하였다. 이는 각 도를 몇 개의 군익도로 나누고, 각 군익도는 다시 중·좌·우의 3익으로 편성하여 인근의 여러 고을들을 여기에 소속시킴으로써 하나의 군사단위를 이루도록 한 것이었다. 이것이 2년 뒤에는 다시 진관체제(鎭管體制)로 변경되어 지방군제의 완성을 보게 되었다. 진관체제는 군익도의 중첩성을 지양하고 큰 진을 중심으로 주변의 여러 진들을 이에 속하게 하여 하나의 진관으로 편성함으로써 스스로 싸우고 스스로 지키는‘자전자수(自戰自守)’의 독립적인 군사 거점의 성격을 갖도록 한 것이었다. 이때 육군만이 아니라 수군도 이러한 진관조직을 갖추었다. 『경국대전』에 규정되어 있는 강원도의 진관편성은 다음과 같다.

▷ 강원도 진관 편성표

강원도에서 육군은 강릉·원주·회양 3진관으로 편성되어 있었고, 각 진 밑에는 부·군·현에 지방군을 배치하였다. 육군진관(陸軍鎭管)은 수령이 겸직하는 첨절제사(僉節制使)가 통할하였다. 영동지방은 거진(巨鎭 : 큰진)인 강릉에 총사령부격인 첨절제사를 두고 그 아래 삼척·양양·평해·간성·고성·통천에 기지를 설치하여 동첨절제사(同僉節制使)로 하여금 통할하게 하였다. 수군진관(水軍鎭管) 은 삼척에 삼척포첨사(三陟浦僉使)가 겸직하는 첨절제사를 두고 그 아래 강릉의 안인포, 고성의 고성포, 울진의 울진포, 평해의 월송포를 두어 만호(萬戶)로 하여금 통할하게 하였다. 성종 21년(1490년) 안인포의 포구가 얕아지자 이를 양양부 대포[(大浦), 남대천 하구인 조산리]로 이전하였다.

조선전기 진관체제는 국가 방어체제의 근간이었으나 전국적 방위망으로서 그 성립기반이 지나치게 광범위하여 그 규모에 비해 실제 방어에 당하여서는 오히려 무력감을 드러내게 되고 점차로 그 기능을상실하게 되었다. 이에 따라 지휘계통을 개편하고, 유사시의 부족한 병력자원을 보충하기 위해 정규군사가 아닌 층까지 동원하여 전쟁에 임하는 이른바‘제승방략(制勝方略 : 전쟁 초기에 적보다 우세한 병력을 집중 운영하여 적을 제압하고 적지로 전과를 확대하기 위해 전술)’의 응급적인 분군법(分軍法)이 대두하게 되었다. 이는 유사시에 각 지방의 군사를 제도상 군사직을 겸한 소관수령(所管守令)이 동원가능한 병력을 인솔하여 미리 할당된 방어지에 가서 대기하되, 중앙에서 파견되는 도원수(都元帥)·순변사(巡邊使)·방어사(防禦使)·조방장(助防將) 등의 경장(京將)과 본도(本道)의 병수사(兵水使)가 각기그 지휘관이 되는 체제이나 지휘계통의 혼선을 일으키는 등 실효성에 문제가 있었다.

2) 양양도호부의 물산(物産)

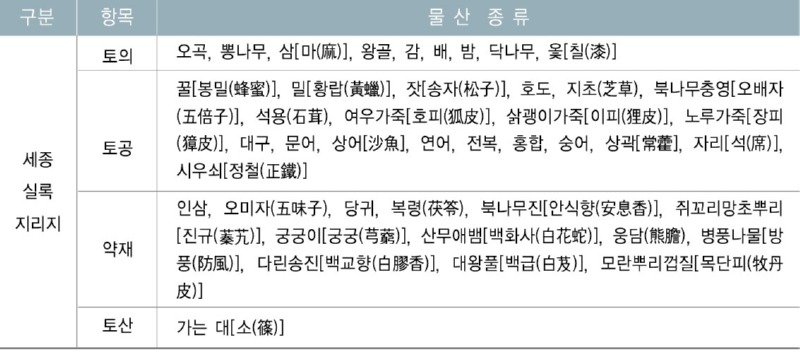

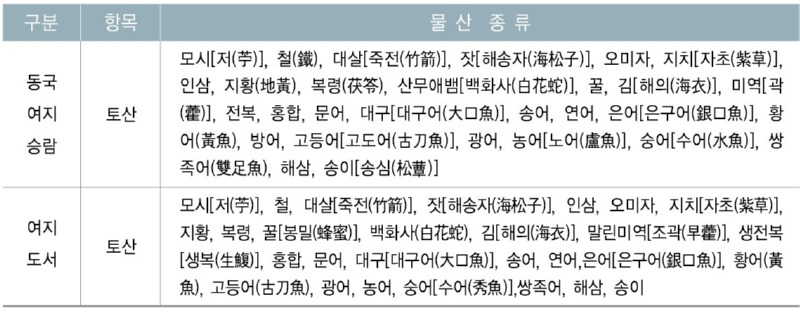

조선시대 양양지방의 생산물은『세종실록지리지』, 『동국여지승람』, 『여지도서』에 수록되어 있다. 이 를 표로 나타내면 다음과 같다.

▷ 조선시대 양양지방의 물산내역

양양지방의 물산은 『세종실록지리지』에는 토산(土産)·토공(土貢)·약재(藥材)·토의(土宜) 항목에, 『동국여지승람』에는 토산(土産) 항목에, 『여지도서』에는 물산 항목에 각각 수록되어 있다.

『세종실록지리지』의 토의(土宜)는 해당 지역의 경종(耕種)에 적합한 작물을, 토산(土産)은 해당지역에서 생산되는 산물을 가리킨다. 약재(藥材) 항목 또한 해당 지역에서 생산되는 산물을 기록한 것이라 할 수 있다. 이상의 토의·약재·토산은 해당 지역에서 산출되는 산물이라는 점에서 동일류라 할 수 있다. 토공(土貢) 항목은 각 군현에서 중앙각사에 납부하는 공물(貢物)을 기록한 것이다.

양양지방에서 생산된 주요 곡물은 오곡(쌀·보리·콩·조·기장)이었고, 바다에서는 문어·대구·송어·연어·은어·황어·방어·고등어·광어·농어·숭어·쌍족어 등의 어류, 홍합·전복 등의 패류, 김·미역·해삼 등의 해산물이 어획되었다. 양양지방의 물산은 곡물류, 수피류, 과실류, 수산물, 수공업품 및 원료, 약재 등을 망라하고 있다. 이들 품목은 산림천택(山林川澤)에서 채취하거나 포획한 수렵물이 대부분을 차지하였고, 그밖에 이를 가공한 수공업품과 약간의 농업생산물이었다. 이것의 용도는 일상생활 전반에 필요한 물품들이었다.

이상의 물산은 국가에서 공물의 형태로 수취하였다. 조선전기의 공물은 국가재정의 60%를 차지할 정도로 중요한 재원이었다. 이들 공물은 관에서 직접 준비하여 바치는 관비공물(官備貢物)과 각관(各官)의 민호로부터 수취·상납하는 민비공물(民備貢物), 그리고 민호(民戶) 중에서 종사하는 생업에 따라 특수한 물품을 공물과 진상으로 상납하는 대신 전세 이외의 여러 잡역을 모두 면제받는 정역호(定役戶)를 통해 조달하였다.

관비공물 중 과실과 지지(紙地)·전칠(全漆)·지율(芝栗)은 각 군현에서 과원(菓園)을 두어 지방관부의 경비와 공납에 충당하였다. 『경국대전』에 수록되어 있는 재식(栽植)조항은 각 군현에서 공물상납에 대비하여 마련된 것이었다. 관비공물과 정역호가 담당하던 공물은 시대의 추이와 함께 점차 일반 민호에게 전가되었다.

대부분의 공물은 각 군현의 민호(民戶)에서 수취하였다. 그런데 공물은 각 민호에 일률적으로 분정된 것이 아니라 호의 등급에 따라 분정하였다. 호등의 기준은 점차 인정(人丁)에서 전지(田地)로 옮겨가고 있는 추세였다. 소경전(所耕田)의 다과에 따른 5등호제의 원칙이 마련된 것은 세종 17년(1435년)이었다. 이 기준이 마련됨에 따라 공물도 이에 준거하여 분정한다는 원칙이 제정되었다.

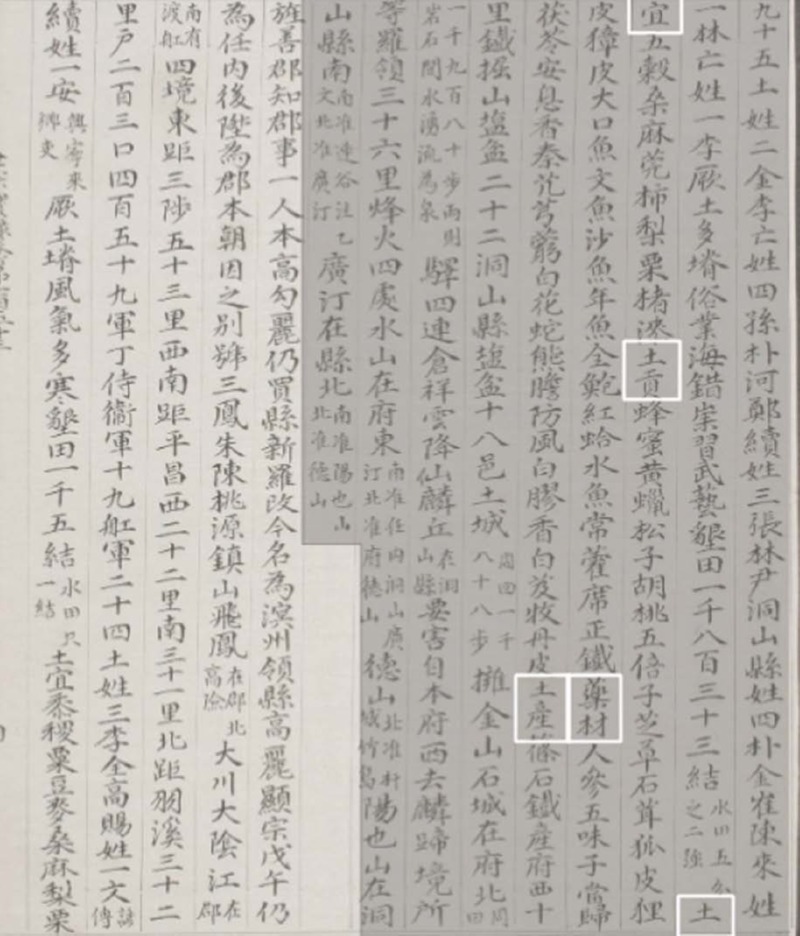

『세종실록지리지』양양도호부 토의(土宜), 토공(土貢), 약재(藥材), 토산(土産)

3) 교통(交通)과 통신(通信)

가) 도로와 편의 시설

도로는 예로부터 생산과 유통 등 경제적으로나 정치적·문화적으로도 중요한 기능을 다하고 있으며, 교통체계 중에서 우리 생활에 매우 중요한 시설이다. 고려시대에는 도로의 등급을 대로·중로·소로의 3등급으로 나누었다. 그러나 대로·중로·소로의 분류 기준, 도로의 현황 등 구체적인 것은 알 수 없다. 조선시대 도로는 고려시대와 마찬가지로 대로·중로·소로 3등급으로 나누었고, 이를 더 세분하여대로는 1·2·3등로, 중로는 4·5·6등로, 소로는 7·8·9등로로 각각 나누었다. 전국의 도로망은 모두 서울로 연결되어 있었다. 대로는 서울~개성, 서울~죽산, 서울~직산, 서울~포천에 이르는 4개 도로이고, 중로는 이 4대로와 연결된 개성~중화, 죽산~상주·진천, 직산~공주·전주, 포천~회양, 서울~양근간이고, 소로는 이들과 연결된 외방의 각종 도로이다.

사방으로 통하는 도로에는 일정한 거리마다 돌무지를 쌓고 장승을 세워 도로의 리수와 지명을 기록한 도로표지가 있었고, 주요도로에는 얇은 돌판을 깔거나 작은 돌, 모래, 황토 등으로 포장을 했다. 그러나 자세한 사항은 지방마다 지형여건에 따라 다소 차이가 있었다.

도로의 거리 표시는 6척(尺)을 1보(步), 360보를 1리(里), 30리를 1식(息)으로 하였다. 도성 내에서의 거리의 기준점은 궁궐 문으로 하였고, 각 지방과의 거리 기준점은 성문을 기점으로 하였다. 예컨대 4대문인 숭례문·흥인문·돈의문까지는 경복궁의 광화문 또는 창덕궁의 돈화문이 그 기점이었고, 전국 각 지방으로 뻗은 의주로(한양~의주)·우로(右路, 한양~해남)·중로(한양~통영)와 강화로 이어지는 교통로는 숭례문이 기점이었으며, 관북로(한양~경흥)·관동로(한양~평해)·좌로(左路, 한양~봉화, 한양~ 동래)등은 흥인문이 기점이었다.

강원도는 전국의 9개 도로 중 2개의 도로가 포함되어 있었다. 하나는 한양에서 다락원(樓院)~만세교~김화~금성~회양~철령을 거쳐 함경도로 가는 제2로이고, 다른 하나는 한양에서 망우리~평구역~양근~지평~원주~안흥역~방림역~진부역~횡계역~대관령~강릉~삼척~울진~평해에 이르는 제3로이다.

양양 사람은 서울로 갈 때 소동라령(所冬羅嶺)을 넘어서 서울로 갔었는데 험준하여 폐하고, 그 후에는 양양부 오색령(五色嶺)을 경유하여 서울로 들어갔으며, 구룡령(九龍嶺)을 경유하여 홍천 송치(松峙)를 지나 서울에 들어가거나 혹은 조침령(阻枕嶺)을 경유하여 춘 천의 기린과 홍천 송치를 지나 서울로 들어갔다. 오늘날에는 하루에 갔다 올 수 있는 거리지만 당시에는 왕복 20여 일이 소요되었다.

전국의 각 도로망에는 곳곳에 원[(院) 혹은 원우(院宇)]가 설치되어 있었다. 원래 원은 공적인 임무를 띠고 지방에 파견되는 관리나 상인, 일반 여행자들에게 숙식을 제 공 하기위해 국가에서 설치한 것이었다. 이것은 각 군현 내의 관(館)과는 구별된다. 고려시대에는 원이사원(寺院)에 부속되어있는 경우가 많아 서로 동일시되기도 했다. 물론 개인이 지은 원이 없었던 것은 아니지만, 교통의 요지에 있는 사원이 숙박처의 기능을 하거나 또는 하루 정도 걸리는 지점에 원을 세우고 사원의 이름을 따서 원의 이름으로 하는 경우도 있었다.

그러나 조선 건국 직후인 태조 원년(1392년) 9월에 배극렴·조준 등은 조선왕조의 기본정책들을 제시한 시무책 22조를 올리는 가운데 “여행자들이 오고 가는데 민가에서 자야하는 불편함을 덜어주기 위해 각도(各道) 각주(各州)에 거리를 헤아려 원관(院館)을 수리하여 행려(行旅 : 여행자)를 편하게 하자”고 상소하였다. 이를 계기로 고려시대 이래 사적으로 운영되던 모든 원은 국가가 관장하게 된다. 조선시대의 원은 고려시대의 사원을 원으로 전환하거나, 개인소유의 주택 또는 누정(樓亭)을 개조한 것이 많았다. 그밖에 관가 또는 개인이 주관해 원을 신축하는 경우도 있었다.

원은 대체로 30리 간격으로 설치되어 있었다. 원은 대개 역(驛)이나 참(站) 부근, 도(渡)·진(津)의기슭 및 교량부근, 산고개 및 산밑 계곡 입구, 온천 주변 등에 있었다. 원은 대부분 상인이나 여행자의숙식소로 존재하였으나, 각도 관찰사가 도내의 여러 고을을 순행할 때 원에서 점심을 먹거나 마필을 교체하고, 신·구 감사가 도계(道界) 부근의원에서 교대하기도 했으며, 국왕이 지방을 순시할 때나 피난길에 묵어가기도 했다. 그리고 과거를 보기 위해 서울로 길 떠나는 사람들이 이용하기도 하였다.

조선시대의 원은 공적인 임무를 맡은 관리들이 이용하던 역에 비해 민간인들이 주로 이용하였기 때문에 그 수가 훨씬 많았다. 『동국여지승람』이 편찬된 성종대에는 전국에 1,263개소의 원이 설치되어 있었고, 『신증동국여지승람』이 편찬된 중종대에는 약1,310개소의 원이 설치되어 있었다. 그 분포를 보면 경기(117)를 비롯하여 충청도(212), 경상도(468), 전라도(245)에 집중되어 있었다.

강원도에는 성종대에 59개소, 중종대에 64개소의 원이 설치되어 있었다. 조선초기 이래 전국에 걸쳐 많이 설치되어 있던 원은 조선후기로 갈수록 그 기능을 상실해 쇠퇴해 갔고, 그 대신 민간에서 운영하는 점사(店舍 : 가게를 벌이고 장사를 하는 집)가 점차 그 역할을 떠맡게 되었다. 강원도의 경우 중종대 64개소에 달하던 원이 18세기 중엽에 와서는 23개소, 19세기 20세기 초에 와서는 20여 개소로 줄어 들었다.

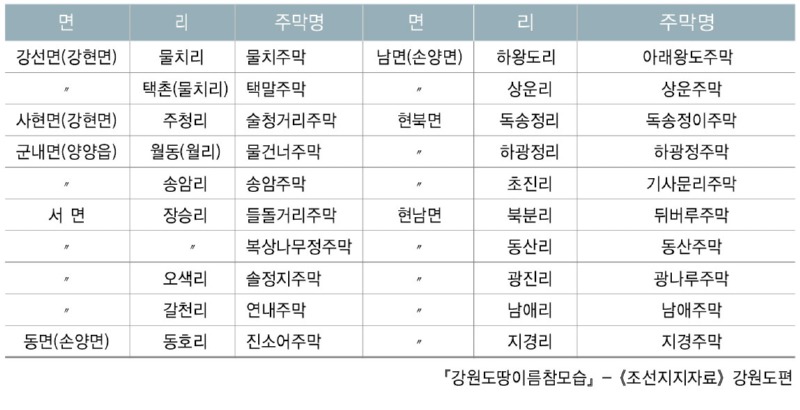

점사는 역의 인근에 위치하여 여행자에게 숙식을 제공하던 일종의 사설 요식업과 여인숙을 겸한 곳이었다. 이것을 보통 ‘주막(酒幕)’이라 속칭하였다. 주막은 날이 갈수록 늘어나서 교통의 요지나 지방관아의 소재지, 또는 역과 역 사이의 인가가 없는 외딴 곳 등 도처에 설치되었고, 양양부에는 부내면의 송암리 주막 외 19개소의 주막이 산재해 있었다.

「여지도」오색령로와 소동라령로

▷ 양양부 주막명

도로와 도로를 연결해주는 교량도 중요한 교통의 수단이었다. 여행자에게 교통의 자연적 장애물이된 것으로는 강과 하천, 그리고 산고개가 있다. 산고개가 여행자에게 불편을 주고 장애가 되기도 하였지만, 전자에 비해 인명의 손실은 적은 편이었다. 산봉우리와 산봉우리의 허리를 통과하게 되고, 경사가 급한 곳에는 잔도[(棧島 : 사닥다리 돌길]를 가설하여 내왕에 편의를 도모하기도 하였다.

일반적으로 하천에는 징검다리 혹은 외나무다리·돌다리 등을 설치하여 교통의 장애요인을 극복하려고 하였다. 양양에는 남대천(南大川), 광정천(廣汀川), 물치천(勿淄川),강선천(降仙川), 화상암천(和尙巖川), 광천판(廣遷坂), 굴호판(屈湖坂), 덕기원(德耆院)에 교량이 설치되어 있었다. 그러나 비가 일시에 많이 내리거나 장마철에는 가설된 다리들이 물에 떠내려가거나 잠김으로써 교통이 두절되는 경우가 많았다.

4) 통신(通信) 체계

조선왕조에서 통신의 기능을 지니고 있었던 것은 역(驛)과 봉수(烽燧)였다. 그러나 오늘날처럼 모든 사람들의 통신업무를 담당하고 있었던 것은 아니고, 국가의 공적인 업무만을 담당하고 있었다. 그 임무는 행정적인 면에서 중앙의 명령을 지방에 하달하고 지방의 사정을 중앙에 보고하는 일이었고, 군사적인 면에서 변방의 군정을 신속하게 중앙에 보고하는 일이었다.

가) 역(驛)

역은 일반적으로 중앙과 지방 사이에 왕명 등 행정 명령을 전달하고, 공물·진상 등의 관물(官物)을 운송하며, 국내외의 사신 왕래에 따른 영송(迎送)과 접대를 담당하였다. 우리나라의 역제는 문헌기록상으로 볼 때 삼국시대부터 비롯되었다. 당시의 역은 군사 명령의 전달, 물품의 수송 등과 같은 통신 및 교통시설로 설치되었을 것으로 짐작된다. 그러나 역제가 전국적인 규모로 설치된 것은 고려시대였다. 고려시대의 역제는 전국의 약 525개에 달하는 역의 관리를 22개 역도(驛道)로 편제되어 있었다. 고려시대 양양은 명주도(溟州道)에 포함되어 있었다. 명주도는 강릉을 중심으로 북쪽으로 양양까지, 서쪽으로 대관령을 넘어 평창-횡성까지, 남쪽으로 삼척-울진-평해까지 이어지는 역도로서 관할 역은 28개였다.

조선시대의 역도는 고려의 제도를 계승하되 군현제도의 개편과 함께 새로 정비되었다. 태종대에 와서 고려의 5도 양계 체제를 8도체제로 개편하면서 그에 맞추어 새로이 역을 신설하거나 역도를 재편성하였다. 태종 15년(1415년) 12월에는 이식제(里息制)에 의한 각 역의 설치 기준을 마련하였는데, 6척(尺)을 1보(步), 360보를 1리(里), 30리를 1식(息)이라 하고, 10리마다 작은 표식을, 30리마다 큰 표식을 세우며, 30리마다 역을 1개소씩 설치하도록 규정하였다. 그러나 이 규정은 그대로 적용될 수는 없었다. 산이 높고 험한 지형도 문제였지만, 무엇보다 국가재정이 허락하지 않았던 것이다. 다만 역과 역사이의 거리가 지나치게 멀거나 가까운 경우에는 대개 위의 규정에 준하여 역을 증설하거나 옮기는 방 법을 모색하였다.

조선시대의 역로는 역도(驛道)·속역(屬驛)체계로 조직되어 있었다. 역도는 지금의 국도를 예상하면 된다. 역도라는 것은 도로의 상태와 중요도 및 산천의 거리에 따라 수개 내지 수십여 개의 역을 하나로 묶어 역승(驛丞) 또는 찰방(察訪) 21) 으로 하여금 관리하는 체계를 말한다. 『세종실록지리지』에는 전국에 산재한 538개의 역이 44개의 역도로 편성되어 있었는데, 강원도 지방의 역도-속역 관계를 정리하면 다음과 같다.

▷ 세종대의 강원도 역도-속역체계

역도(驛道) : 속역(屬驛)

------------------------

보안도(21) : 보안(춘천), 인남(춘천), 부창(춘천), 원창(춘천), 연봉(홍천), 천감(홍천), 연평(영월), 약수(평창), 평안(평창), 여량(정선), 창봉(횡성), 갈풍(횡성), 오원(횡성), 벽탄(정선), 호선(정선), 안흥(횡성), 유원(원주), 신흥(원주), 양연(영월), 단구(원주), 신림(원주)

대창도(28) : 대창(강릉), 안인(강릉), 진부(강릉), 구산(강릉), 횡계(강릉), 대화(강릉), 방림(강릉), 대창도 운교 (강릉), 목계(강릉), 고단(강릉), 대강(고성), 고잠(고성), 등로(통천), 낙풍(강릉), 임계(강릉), 동덕 (강릉), 인구(양양), 상운(양양), 연창(양양), 강선(양양), 청간(간성), 죽포(간성), 운근(간성), 명파 (간성), 양진(고성), 조진(통천), 거풍(통천), 진덕(흡곡)

평릉도(9) : 평릉(삼척), 사직(삼척), 교가(삼척), 용화(삼척), 옥원(삼척), 흥부(울진), 수산(울진), 덕신(울진), 달효(평해)

기타(19) : 은계(회양), 신안(회양), 화친(회양), 직목(금성), 서운(금성), 창도(금성), 신화(김화), 생창(평강), 임단(평강), 건천(이천), 방천(낭천), 원천(낭천), 산양(낭천), 수인(양수), 함춘(양구), 부림(인제), 마노(인제), 임천(인제), 남교(인제)

세종대의 강원도 역도체계는 보안도(保安道), 대창도(大昌道), 평릉도(平陵道) 등이 있었는데, 여기에속한 역은 모두 77개였다. 강원도에는 1개 찰방과 3개 역승이 관할하는 4개의 역도가 있었다. 역도체계의 중심도시로는 춘천, 원주, 강릉, 회양, 삼척, 양양 등이었다. 이들 지역은 군사적 거점이었을 뿐아니라 도호부 이상의 군현이었다. 그리고 역로의 입지는 지역 간 이동이 용이한 하천계곡이나 하천 중상류의 침식분지에 자리 잡고 있다.

세종대의 역도체계는 세조대에 이르러 대폭 개편되었다. 세조대의 역도 개편은 세조 3년(1457년), 세조 6년(1460년), 세조 8년(1462년) 등 3차례에 걸쳐 이루어졌다. 1차 개편은 주로 기존의 역도를 통합하는 방향으로 시행되었는데, 이때는 강원도의 역로가 피폐하고 역승의 관품이 낮아 역무를 처리하는데 원활하지 못하다 하여 대창도와 보안도를 합하여 대창도라 칭하고 찰방을 파견하도록 하였다.

2·3차 개편은 역 사이의 거리를 조정하여 재편성하는데 목적이 있었다. 이때는 은계도(찰방), 보안도 (찰방), 평릉도(역승), 상운도(역승) 등 4개 역로로 개편되었고, 이때 정비된 역로는『경국대전』에 이르러 4역도 78역으로 확립되었다.

▷ 『경국대전』의 강원도 역도-속역체계

역도(驛道) : 속역(屬驛)

------------------------

은계도(19) 회양 : 풍전(철원), 생창(김화), 직목(금성), 창도(금성), 신안(회양), 용담(철원), 임단(평강), 옥동(평강), 건천(이천), 서운(금성), 산양(낭천), 원천(낭천), 방천(낭천), 함춘(양구), 수인(양구), 마노(인제), 부림(인제), 남교(인제), 임천(인제)

보안도(29) 춘천 : 보안(춘천), 천감(홍천), 인람(춘천), 원창(춘천), 부창(춘천), 연봉(홍천), 창봉(횡성), 갈풍(횡성), 오원(횡성), 안흥(횡성), 단구(원주), 유원(원주), 안창(원주), 신림(원주), 신흥(원주), 양연(영월), 연평(영월), 약수(평창), 평안(평창), 벽탄(정선), 호선(정선), 여량(정선), 임계(강릉), 고단(강릉), 횡계(강릉), 진부(강릉), 대화(강릉), 방림(강릉), 운교(강릉)

평릉도(15) 삼척 : 동덕(강릉), 대창(강릉), 구산(강릉), 목계(강릉), 안인(강릉), 낙풍(강릉), 신흥(삼척), 사직(삼척), 교가(삼척), 용화(삼척), 옥원(삼척), 흥부(울진), 수산(울진), 덕신(울진), 달효(평해)

상운도(15) 양양 : 연창(양양), 오색(양양), 강선(양양), 인구(양양), 죽포(간성), 청간(간성), 운근(간성), 명파(간성), 대강(고성), 고잠(고성), 양진(고성), 조진(통천), 등로(통천), 거풍(통천), 정덕(흡곡)

강원도의 대부분 지역은 서울에서 원주~대관령~강릉~울진~평해까지 연결되는 관동로로 불리는 제3로를 중심으로 많은 지선(支線)들이 모여 하나의 역도체계를 형성하였다. 이 가운데 양양의 상운도 소관역은 양양~간성~고성~통천~흡곡에 이어지는 역로였다. 양양도호부에서 관할하던 역은 상운역, 연창역, 오색역, 강선역, 인구역이었다. 뒤에 미시파령(彌時波嶺) 길을 개착(開鑿)함으로써 오색역은 간성 원암역(元岩驛)으로 옮겨가게 되었다.

상운도 소관역들은 모두 소로(小路)에 속해 있었다. 이 역도는 1894년 갑오경장 때까지 존속하였다.

역에서 가장 중요한 것은 역마(驛馬)였다. 역마는 주로 전국의 목장으로부터 공급받았는데, 항상 부족하여 때로는 주인이 없는 말, 몰수한 난신(亂臣)의 말, 민가의 말을 징발하여 충당하기도 하였다. 이들 역마는 용도에 따라 승마용 기마(騎馬)와 운반용 태마[(駀馬), 卜馬(복마)라고도 함]로 구분되었고, 크기에 따라 대마·중마·소마 또는 상등마·중등마·하등마로 구별하여 지급되었다. 그리고 역의 등급에 따라 마필수 및 등급의 배속이 달랐던 것으로 파악된다.

『증보문헌비고(增補文獻備考)』에 의하면 전국 40개 역도 535개 역에 5,380필의 말이 있었다. 각 역에는 정해진 수의 말이 있었다. 전국의 역은 9등급으로 나누어져 1등로는 대마(大馬) 8필·중마(中馬) 13필·소마(小馬) 15필 등 도합 36필을, 2등로는 32필을, 3등로는 28필을, 4등로는 24필을, 5등로는 20필을, 6등로는 16필을 구비하여야 했다. 또한 7등로는 대마 2필·중마 4필·소마 6필 등 도합 12필을, 8등로는 대마 1필·중마 3필·소마4필 등 도합 8필을, 9등로는 대마 1필·중마 1필·소마 2필 등 도합 4필을 구비하였다.

양양에 있는 역의 대부분은 7~9등로에 속하였다. 양양도호부의 역마수는『여지도서』역원조(驛院條)에 의하면, 상운역에 대마 3필·복마 8필, 연창역에 대마 3필·복마 8필, 강선역에대마2필·복마 4필, 인구역에 대마 2 필·복마 3필이었다.

이들 말은 이용자의 지위에 따라 차등을 두고 지급되었다. 가령 대군(大君)·의정(議政)에게는 상등마 1필·하등마 3필·태마(駀馬) 3필을, 정2품 이상 관료에게는 상등마1필·하등마 3필·태마 2필을, 종2품 관료에게는 상등마 1필·하등마 2필·태마 2필을, 3품 이상 당상관(堂上官)에게는 상등마 1필·하등마 2필·태마 1필을, 6품 이상 관료에게는 중등마 1필·하등마 1필·태마 1필을, 9품 이상의 관인에게는 중등마 1필·태마 2필을 지급하였다. 그리고 부경사신(赴京使臣 : 북경에 공식적으로 파견하던 사신)과 부사(副使)에게는 상등마 1필과 태마 2필을, 서장관(書狀官 : 중국으로 가는 외교사절단의 지휘부)에게는 중등마 1필과 태마 1필을, 종사관(從事官)에게는 중등마 1필과 2명당 태마 1필을 지급하였다. 이 밖에 어사에게는 상등마 1필·하등마 1필·태마 1필을, 관찰사와 절도사의 명령으로 왕에게 보고하고 돌아가는 자에게는 하등마를 지급하였다.

공무로 출장가는 관인이 역마를 사용하고자 할 때에는 각 역에서 말을 지급받을 수 있는 증표인 마패(馬牌)를 제시하여야 하였다. 둥근 모양의 마패 한 면에는 사용자의 품계에 따라 이용한 가능한 마필의 수만큼 말을 새겨 넣었고, 다른 한 면에는 자호(字號)와 주조된 연월(年月)과 ‘상서원인’새겨 넣었다. 다만 왕족이 사용하는 마패는 산유자(山柚子)로 만든 둥근 패로서, 한쪽은 마필수를 새기고 다른 한쪽은‘마(馬)’만 새겨 넣었다. 마패는 상서원(尙瑞院)에서 발급하였는데, 이를 받기 위해서는먼저 병조에서 발행하는 증명서를 제시하여야 하였다. 즉 중앙에서는 출장관원의 품계에 따라 병조가 문첩(文帖)을 발급하면 상서원이 마패를 내주었지만, 지방에서는 관찰사와 절도사가 마패를 항상 지니고 있다가 중앙에 보고할 일이 있거나 진상(進上)을 올려 보낼 때 수시로 발급하였다.

역마의 이용은『경국대전』에 의하면 원칙적으로 1일 3식(90리, 1식은 30리)을 여행하도록 규정되어 있었다. 만약 이를 어긴 자나 남승(濫乘 : 역마를 개인적으로 탐)·남급(濫給 : 마패를 함부로 발급)한자에게는 장(杖 : 죄인의 볼기를 치는 형벌)100·유(流 : 귀양) 3천리에 처하도록 하였다. 또한 역마를 반환하지 않는 자는 장(杖) 300·도(徒 : 노동형 형벌) 3년에 처하도록 하였다.

역을 운영하기 위해서는 이에 따른 경비가 필요로 하였다. 그리하여 각 역에는 토지가 지급되었으며, 역마 충당을 위해 마전(馬田)이 지급되었다. 『경국대전』호전 제전조(諸田條)의 마전 지급내용을 보면, ‘대마(大馬)는 7결, 중마(中馬)는 5결 50부, 소마(小馬)는 4결이었다. 긴로[(緊路), 교통량이 많은 역로]이면 급주(急走)에게 50부를 더 주었고, 대마는 1결을 더 주며, 중·소마는 각 50부를 더 준다.’고되어 있다. 또 각 역에는 역리(驛吏)와 역노(驛奴)·역비(驛婢)가 있었다. 양양도호부에는 상운역에 역리 154명·역노 30명·역비 29명, 연창역에 역리 270명·역노 130명·역비 70명, 강선역에 역리 192명·역노 7명·역비 8명, 인구역에 역리 70명·역노 81명·역비 61명이 있었다.

「대동여지도」의 강선·연창·상운·인구 역

나) 봉수(烽燧)

봉수는 변경지방의 긴급한 상황을 중앙 또는 변경의 진영(鎭營)에 알리는 통신수단으로 주로 군사상의 목적으로 설치 운영되었다. 우리나라에서는 『삼국사기』, 『삼국유사』에 거화(擧火)·봉현(烽峴)·봉산(烽山)·봉산성(烽山城) 등이 나타나는 점으로 미루어볼 때 이미 삼국시대에 봉화에 의한 통신법이있었음을 보여준다.

정보를 전달하는 방식은 낮에는 연기, 밤에는 횃불을 사용하여 소식을 알렸는데, 세종 원년(1419년)에 5구분법으로 체계화하였다. 즉 무사시에는 해상과 육상을 막론하고 1개의 홰를 올렸고, 해안의 경우 왜적이 해상에 나타나면 2개의 홰, 해안에 가까이 오면 3개의 홰, 우리 병선과 접전시에는 4개의 홰, 왜적이 상륙할 때는 5개의 홰를 올렸으며, 육지의 경우는 적이 국경 밖에 나타나면 2개의 홰, 변경에 가까이 오면 3개의 홰, 국경을 침범하면 4개의 홰, 우리 군사와 접전하면 5개의 홰를 올리도록 했다. 그 후『경국대전』에 이르러 육상적과 해상적의 구별 없이 무사시에는 1개의 홰, 적이 나타나면 2홰, 경계에 접근하면 3홰, 경계를 범하면 4홰, 접전하면 5홰를 올리도록 했다. 그러나 적이 침입했을때 안개·구름·비바람으로 인하여 봉수가 전달되지 않을 경우에는 화포(火咆)나 각성(角聲 : 군인이 쓰는 나발) 또는 기(旗)로써 알리거나 봉화대에 상주하는 봉수군이 직접 달려가 다음 봉수에 알리도록 했다.

봉수에는 경봉수·연변봉수·내지(內地)봉수 3종류가 있었다. 경봉수(京烽燧)는 전국의 모든 봉수가 집결하는 중앙봉수로서 서울 목멱산[(木覓山), 남산]에 위치하여 목멱산봉수 또는 남산봉수라고도 불렀다. 연변봉수(沿邊烽燧)는 해륙(海陸)변경의 제일선에 설치되었으며, 내지봉수(內地烽燧)는 연변봉수와 경봉수를 연결하는 중간봉수로 수적으로 절대 다수를 차지하였다.

각 봉수대의 거리는 산세와 운무(雲霧) 등 자연조건에 의해 차이가 나기도 했지만, 대체로 연변봉수 [연대(烟臺 : 연기와 횃불을 올리는 곳)]는 10~15리, 내지(中間)의 주수(晝燧 : 낮에 피우는 봉화)지역은 20~30리, 야화(夜火 : 야간 횃불)지역은 40~50리 정도가 기준이었다.

전국 봉수망은 5대로가 있었는데, 여기에 간선이 연결되어 있었다. 제1로는 영안도경흥으로부터 강원도를 거쳐 아차산에 이르러 서울 목멱산 제1봉에, 제2로는 경상도동래로부터 충청도를 거쳐 광주 천림산에 이르러 서울 목멱산 제2봉에, 제3로는 평안도 강계로부터 내륙으로 황해도를 거쳐 서울 무악동봉에 이르러 목멱산 제3봉에, 제4로는 평안도 의주로부터 해안을 거쳐 서울 무악서봉에 이르러 목멱산 제4봉에, 제5로는 전라도 순천으로부터 충청도를 거쳐 양천 개화산에 이르러 목멱산 제5봉에 각각 응하는 것이었다.

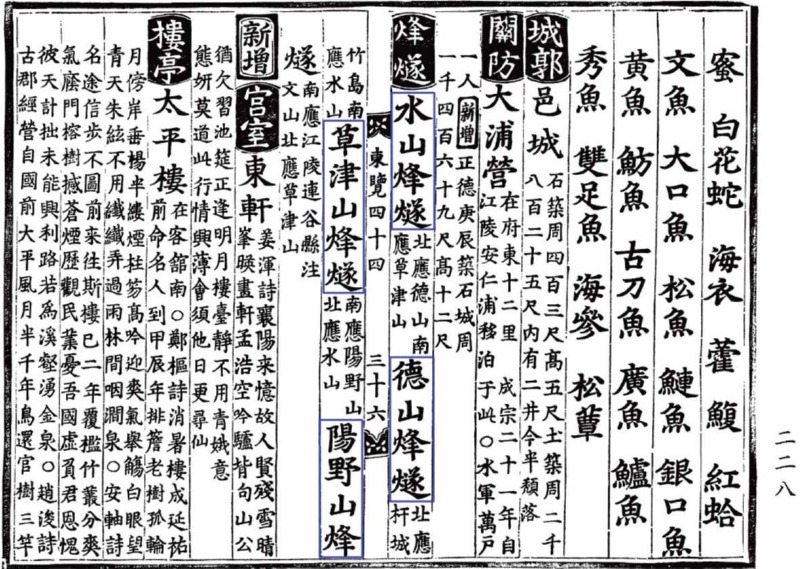

『세종실록지리지』와 『신증동국여지승람』에 의하면 조선전기 전국의 총 봉수대 수는 약 610개 소에 달하였다. 이 가운데 강원도의 봉수대는 48개 처가 있었다. 강원도에는 함경도 경흥으로 연결되는 본선과 동해안 지대에 간선이 있었다. 강원도 봉수의 본선은 함경도 안변의 철령을 통해 전해오는 봉수를 회양~평강을 통하여 경상도 영해의 대소산 (大所山)으로 연결되어 청송을 경유, 안동에 이르러 동래본선에연결되었다. 간선망에 위치한 양양의 봉수 대는 수산[(水山), 부 동쪽 10리], 덕산[(德山 : 외옹치), 부 북쪽 15리], 초진산[(草津山 : 하조대), 부 남쪽 29리], 양야산[(陽野山 : 남애), 부 남쪽 40리]에 있었다. 그러나 조선후기에 와서는 경흥으로 이어지는 본선에 속한 평강·회양·철원·금성의 봉수대만 존속하고동해안으로 이어지는 간선망은 모두 폐지되었다. 이는 조선초기에는 왜구가 동해안에 출몰하는 경우가 있어 이에 대한 경계의 필요성에서 유지되었던 것이나 임진왜란 이후 국방정책의 관심이 수도와 서북변경지역에 집중되고 동해안에서의 왜구의 출몰이라든가 기타의 사변이 거의 없어졌기 때문으로 볼 수 있다.

『신증동국여지승람』의 양양부 봉수 : 수산봉수

·덕산(외옹치)봉수·초진산(하조대)봉수·양야산(남애)봉수

나. 세조의 낙산사 행차(行次)와 중창

낙산사는 세조가 세자(뒷날 예종)의 자복(資福 : 왕과 국가에 복이 있기를 기원)을 위해 중창한 원찰(願刹)이었다. 세조 12년(1466년) 3월부터 윤 3월 사이 중궁·왕세자를 데리고 금강산의 장안사·정양사·표훈사 등을 순행(巡行)하고, 양양에 이르러 동해신(東海神)에게 제사하게 한 후에 낙산사에 들렀다. 세조는 낙산사를 출발한 다음날에 강릉 연곡리에 머물렀다. 세조는 농가(農歌)를 잘하는 자를 모아서 장막(帳幕) 안에서 노래하게 하였는데, 양양의 관노(官奴) 동구리(同仇里)란 자가 가장 노래를 잘하였다. 세조는 동구리를 악공(樂工)의 예(例)로 가마를 따르게 하고, 또 유의(襦衣 : 솜을 넣어서 만든 남자들의 저고리) 1령(領 : 옷 한벌)을 하사하였다.

세조가 낙산사에 들렀을 때 낙산사는 건물이 비루(鄙陋 : 더럽고 추함)하였는데, 세조는 학열(學悅)로 하여금 이를 중창하게 하였다. 낙산사 중창은 세조 13년 2월부터 대대적으로 착수하여 예종 초까지 계속 되었다. 중창을 보게 된 낙산사는 왕실로부터 돈독한 보호를 받게되었다. 22) 세조는 낙산사를 세자의 원찰로 명명한 후에 간경도감(刊經都監 : 불경을 번역 출간)에 미포(米布 : 쌀과 삼베)를 공양(供養) 보시(布施)하였고, 낙산사 근방(近傍)에 위치하고 있던 비옥한 수전(水田 : 논) 30여 석의‘가종지지(可種之地 : 종자 수확이 가능한 땅)’를 사급(賜給 : 하사하여 주다)하여 이를 승도(僧徒 : 스님 무리)들이 농사짓게 하였다. 예종 즉위 후에는 왕실 원당(願堂)인 낙산사에 노비·전민(田民) 등을 사급하였다. 예종 원년에는 역모사건에 연루된 남이(南怡 : 세조때 장군)의 의령전(宜寧田) 외에 삼가전(三嘉田)·청도전(淸道田)을 낙산사에 사급하였고, 성종은 경상도의 삼가전(三嘉田 : 경남 합천의 밭) 200결의 수조지(收租地 : 세금을 받을 권리가 있는 땅)를 낙산사에 사급하였다. 그런데 이 낙산사에는 소재지에 있는 수조지를 지급하지 않고 경상도 혹은 각도의 전지를 지급하고 있다.

게다가 낙산사는 이곳의 전지(田地)에서 전세로서 포물(布物)·면화(綿花)를 거두고 있는 것이 주목된다. 원래 전세의 경우 수전에서는 미(米)로, 한전(旱田 : 밭)에서는 두(豆)로 납부하는 것을 원칙으로 하였으나, 운반의 어려움 때문에 편의상 미곡 대신에 저포(苧布 : 모시)·면주(綿紬 : 명주)·목면(木棉 : 목화)·마포(麻布 : 삼베)·유밀(油蜜 : 기름, 꿀) 등으로 납부하기도 하였는데, 이를 전세공물(田稅貢物)이라 한다. 경상도의 경우 조세 수납의 운송이 타도에 비해 어려웠기 때문에 고려 때부터 산군(山郡)지역에서는 그 지방의 편의에 따라 미곡 대신 주포(紬布 : 명주와 베)·면서(綿絮 : 솜)를 전세로 수납하여 왔다. 이는 조선왕조에 들어와서도 태조 원년(1392년)에 공부(貢賦)를 상정할 때 경상도 상도(上道)의 여러 군현은 미곡 대신에 포화(布貨)를 배정하여 육로로 운반 상납하게 하였고, 연변에 위치한 군현들은 해로를 통해 미곡을 바치도록 하였다. 낙산사에서 의령·삼가·청도전에서 거둔 포물·면화는 전세공물이었다.

낙산사는 이곳에서 거둔 포물·면화를 해마다 팔아 거승(居僧 ; 거주하는 스님)의 경비가 두루 풍족하였으나, 상원사는 포물·면화가 나지 않는 강릉 땅을 절수(折受 : 나누어 받음)하였기에 승려의 경비가 부족하였다. 이에 성종은 낙산사에서 매년 거두어들이는 포물·면화를 영세토록 상 원사에 반분(半分)하도록 내수사(內需司)에 하달하였던 것이다.

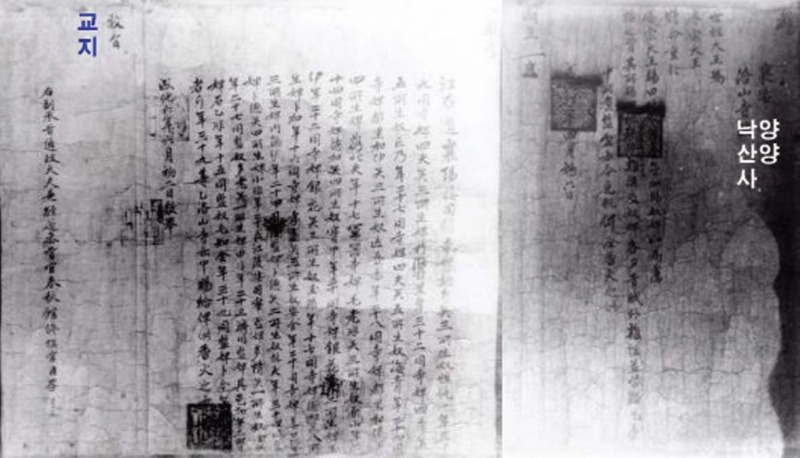

낙산사에 대한 특혜는 전지에 국한되지 않고 성종 때에는 매년 경창미(京倉米 : 서울에 보관되어 있는 쌀) 100석을 사급하였고, 노비를 영세토록 전하라는 사패(賜牌 : 노비나 토지를 하사하는 문서)가 내려지기도 하였다. 뿐만 아니라 낙산사는 절 앞 해안의 10리까지의 구역에 대한 포어권(捕漁權)을 독점하여 민간인의 출입을 금지하고, 낙산사 소속 노비들로 하여금 해산물 채취와 고기잡이를 하게 하여 그 생산물을 판매하여 이익을 독점함으로써 치부(致富)하기도 하였다.

1490년 6월 성종 임금이 낙산사에 내린 노비 교지

-

- 이전글

- 2. 양양지방의 중세사(中世史)

- 24.03.11

-

- 다음글

- 3. 조선(朝鮮)시대의 양양 (2)

- 24.03.11