5. 근대(近代)의 양양 (2)

페이지 정보

본문

다. 항일(抗日) 의병항쟁(義兵抗爭)과 양양

의병은 나라가 외적의 침입으로 위급할 때 국가의 명령이나 징발을 기다리지 않고 민중이 스스로 의사에 따라 외적에 대항하여 싸우는 구국 민병을 말한다. 청일전쟁 이후 일제의 침략이 본격화되는 가운데 단발령 등을 내린 을미개혁과 을미사변을 도화선으로 항일 의병이 일어났다. 의병항쟁은 크게 보아두 단계를 거쳐 발전해갔다. 첫 단계는 1895년에 일어난 을미의병이고, 두 번째 단계는 1905년 이후의을사의병과 1907년 정미의병이다.

1) 을미의병(乙未義兵)

의병항쟁의 효시는 일제가 자행한 명성황후 시해 사건과 단발령을 계기로 일어난 을미의병으로 소급된다. 단발의 경우 그 자체만 본다면 근대화의 상징적 몸짓이라 할 수도 있지만‘신체발부수지부모(身體髮膚受之父母)’라 하여 이를 조금도 훼상(毁傷)하지 않음이 효의 시초라고 배워왔던 성리학자나 그 가례를 받고 살아왔던 백성에게 단발은 너무나 갑작스러운 충격이었고, 따라서 받아들일 수 없었다.

이는 국가와 민족이 걸린 문제보다는 개인적인 문제가 인간을 행동하게 만든 직접적인 계기였다. 경복궁 쿠데타와 을미사변이 준 자극은 비록 즉각적인 반발은 없었다고 하더라도 어느 틈엔가 민족의식을 확산시켰다. 따라서 을미의병의 계기가 단발령이었다고 해도 그 저변에는 민족의식이 깔려 있었다.

을미의병에서는 보수적인 양반 유생들이 지도부를 구성하였다. 보수적인 양반 유생들은 그 대부분이 동학농민군 토벌에 참여했던 민보군(民堡軍)을 기반으로 의병을 일으켰다. 이들은 향촌 사회에서 유교적 소양을 갖춘 지식 계층으로 사회·경제적인 기득권을 차지한 선비나 무관 가문 출신의 유생들이었다.

양반 유생들은 학문적으로는 조선 후기 사상계를 지배하고 있던 이른바 위정척사사상의 전통 위에서 현실을 인식하고, 그 논리에 따라 반제국주의 투쟁을 전개하는 선구적 역할수행하고 뿐만 아니라 학문적 기반과 지연 및 혈통에 기초한 거미줄처럼 얽힌 연계 위에서 조직적인 동원이 가능하였고, 이서층(吏胥層) 경우에도 사회·경제적 성장기반 위에서 창의에 참여하고 있었다.

을미의병 당시 영동지방에서의 의병 활동은 민용호(閔龍鎬)의 관동창의진(關東倡義陣)을 중심으로전개되었다. 그는 고종 32년(1895년) 을미사변이 일어나자, 경기도 여주에서 의병을 일으킨 뒤 병력을이끌고 이듬해 1월 15일 원주의 남쪽 30여 리 떨어진 신림(神林)에서 이병채·송형순 등과 함께 의병을 일으키고 대장에 추대되었다. 1월 17일 원주를 떠나 1월 29일 강릉 진입을 눈앞에 두고 그는 대관령에서 병진의 진용을 갖추었다. 의병장은 민용호, 좌군장은 김원섭, 우군장은 이병채, 전군장은 강우서, 후군장은 박한옥(朴漢玉, 일명 朴雲瑞)이었다.

강릉에 진입한 민용호는 강릉의 토착 세력을 포섭하고 경무관 보 고준식을 처단하였으며, 강릉의 선비 권인규를 초빙하여 각종 포고문을 작성하게 하고 의병의 뜻을 널리 전파하였다. 육지와 해안에 봉수장(烽燧將)과 망해장(望海將)을 두었으며, 무사청과 예빈소를 설치하였다. 그는 1896년 3월 초순 원산 공략에 나설 때까지 한 달 동안에 우선 영동의 모든 군(郡)을 통괄하는‘관동구군도창의소(關東九郡都倡義所)’를 설치하여 주변 세력을 규합하고 의병 [산포수(山砲手)]을 모집하는 등 전력 강화에 진력하였다. 먼저 그는 일본인들에 의해 군사 및 경제적 침략의 발판이 구축된 원산공략에 나섰다.

민용호는 관동에서 준비한 병력으로 관북 방면에 들어가 그곳 의병들과 합세하고, 다시 서북지방의의병들과 연합하여 서울로 진공하려 계획하고, 원산 공격을 위한 북진 계획을 서둘러서 2월 7일 북으로 함경남도에서 남으로 경상북도에 이르기까지 의병을 모집하는 관리를 파견하였다. 그 당시 양양 유진장(留陣將)에 진사 이우열(李佑烈), 수성장(守城將)에 이명렬(李明烈)을 임명하였다.

민용호가 이끄는 2천여 명의 강릉 의병은 이병채(李秉採)·최중봉(崔重峰)·김원섭(金元燮) 등과 협력하여 개항장인 원산을 공격하여 주둔하던 일본 수비대를 격멸할 계획을 하였다. 당시 원산에는 일본인 1,400여 명이 거류하고 있었으니 공격의 주목표가 되기에 충분했다. 민용호 부대가 북쪽 정벌을 떠난 것은 1896년 3월 4일로 강릉 입성 두 달 후였다. 이때 강릉에는 이병채(李秉埰)와 민동식(閔東植)이 유진장(留陣將)과 수성장(守城將)으로 각각 남아 그들의 근거지 수비를 기하였고, 출진(出陣)에 앞서 오영도 총독 겸 북각읍소모사 권익현을 선발 대장으로 하여 안변 일대 를 점거하고 원산항의 적정을 탐지하도록 했다.

민용호 부대는 3월 11일 통천에 도착하였으며, 3월 17일 원산의 길목인 선평(仙坪)에 진을 쳤다. 이무렵 선평에 집결한 별도 예하 부대 병력으로는 춘천에서 온 의병 170명, 고성·간성 지방에서 온 병력 240명 및 기병 30여 명, 그 외 원주·횡성·회양·양양 등지에서 모여들었고, 관북 의병 300여 명이 합세하여 새로운 편제까지 마련하고 있었다. 그는 먼저 소규모의 선발대를 원산에 잠입시켜 원산시가의 곳곳에 방화케 하여 민심을 교란하도록 지시하였다. 그러나 일본인들이 방화 초기에 이를 신속히진화함으로써, 원산을 불바다로 만들고 그 틈을 타서 공격하려 했던 민용호 부대의 노력이 수포가 되고 말았다.

민용호 부대의 본진은 선발대의 실패에도 해안선을 따라 계속 북상하여 양양(3월 5일)·간성(3월 8 일)을 지나 3월 9일에 고성에 도착하였고, 이틀 후에 고성을 떠나 당일 저녁 무렵 통천에 도착하였다.

민용호 부대의 본진이 안변 선평에 도착한 것은 3월 17일이었다. 원산을 공격하기 위해서는 먼저 그목줄이 되는 안변을 반드시 점령해야만 했다.

그러나 당시 1,700여 명이 참여한 민용호 부대가 일기 불순으로 안변 선평에 머무르고 있는 동안, 원산수비대장 중천우수(中川祐須) 소좌는 정찰병과 한인 정보원을 파견하여 의병의 동태를 살폈다. 이어서 중천 소좌는 17일에 40명, 18일에 25명의 수비대 병력을 연안 가도를 타고 선평으로 출동시켰다.

일본대 본영에서는 육전대(陸戰隊) 병력을 실은 군함 고웅호(高雄號)를 파견하여 3월 16일 원산항에 입항하게 하고, 다음 날 오전에 수병 1개 소대와 야포대를 상륙시켰다.

3월 19일 일본군은 갑자기 내리는 진눈깨비로 화승총을 쏠 수 없는 악천후를 이용하여 민용호 부대를 향해 기습공격을 감행했다. 일본군 150여 명과 천여 명의 의병이 격전하였다. 기습받은 의병은 결사의 항전을 벌였으나, 일기 불순으로 의병들이 가진 화승총 사용이 불가능하였기 때문에 전투가 계속 될수록 전황이 의병 측에 불리하게 돌아갔다. 민용호는 하늘을 원망하면서 원산항을 뒤로한 채 퇴각하지 않을 수 없었다. 이날의 전투에서 의병 측은 군사 박동의가 전사하고 수십 명의 사상자가 발생했다.

일단 통천으로 퇴각한 민용호 부대는 회양과 양구를 거쳐 3월 29일 오색령을 넘어 양양에 도착했다.

이때 민용호는 고성에 일본군이 들어왔다는 소식을 듣고 북방으로부터의 위협을 없앨 생각으로 별영장(別營將) 김연상(金演常)에게 군사 500명을 주어 급파하였다. 4월 4일 강릉 유진장 이병채는‘패군의 장수는 성에 들어올 수 없다.’라고 하며 회군하는 민용호 부대의 강릉 입성을 거부하고 나왔다. 그러나 이때 부중(府中)의 유생들이 주축이 되어 동문(東門) 안에 별도의 의병소(義兵所)를 세우고, 관찰사 이위(李暐)를 축출하고 공금 7천 원을 탈취하여 주민들의 큰 반발을 사게 되었던 이병채와 대치하기에 이르렀다. 이에 민심이 불리함을 깨달은 이병채가 스스로 민용호에게 투항해 옴으로써 이 사건은 일단락되었다. 민용호는 대진을 이끌고 원산공략을 위해 북정(北征) 길에 오른 지 한 달 만에 강릉으로 귀환하게 되었다. 이후 민용호는 강릉을 중심으로 전력을 강화하는데 진력하였다.

민용호 부대의 원산 공략계획이 이렇게 실패로 끝나기는 하였으나, 대일항쟁의 의지만은 꺾이지 않았다. 민용호 부대는 이때부터 5월 24일 관군의 공격으로 강릉을 물러날 때까지 약 2개월 동안 병력을 다시 모아 의진(義陣)의 전열을 수습하는 한편, 영남 각 지역에 격문을 보내어 그동안의 원산 진공 계획의 전말을 밝히면서 의병부대들과의 연합작전을 호소했다.

민용호는 4월 영남 각 읍에 격문을 보내어 상호 연합할 것을 호소한 후, 5월에는 소모사 이호성(李虎成)을 영남의 김도현(金道鉉) 의병장에게 보내어 합진(合陣)을 요청하였다. 이에 안동 의진에서 중군장(中軍將)을 역임한 김도현은 의병 60여 명을 이끌고 평해·울진·삼척을 지나 5월 초 순경 민용호 부대에 합세해왔고, 민용호는 그를 선봉장으로 중용하였다. 이와같이 민용호 부대와 영남의 김도현 의병부대가 제휴하여 군세가 강화되고 있을 무렵인 5월 13일경 적의 공격을 받은 민용호 부대는 대관령 동쪽 기슭의 보현산성에서 공방전을 벌인 끝에 관군(경군)에게 타격을 입혔다.

한편 강릉부의 신임 관찰사 서정규(徐廷圭)가 참서관 조희봉(趙羲鳳), 친위대 제2대대 중대장 정위(正尉) 김홍권(金鴻權) 등과 함께 맹일호(孟一鎬, 전 강릉부 주사), 이석범(李錫範, 군부관동출주참모사) 등을 앞세워 관군을 이끌고 강릉을 향해 홍천까지 왔다는 소식을 접하자, 그는 관찰사 서정규와 중대장 김홍권 이하 경병(京兵)에게 각각 효유문(曉諭文 : 백성들을 타이르기 위하여 쓰던 글)을 보내 의병을 공격하는 것이 의리에 배치된다고 역설하였다.

그러나 관찰사 일행이 오색령을 넘어오자 민용호(閔龍戶)가 이끄는 의병들과 충돌하여 양양면 소재지에서 임천리까지 싸움터가 되어 치열한 전투를 벌이다가 관군의 증원으로 의병들이 퇴각하였다. 이결과 민가 30여 호가 소실되었다.

이어 관군은 강릉 외곽의 연곡에 진출한 뒤 5월 24일 새벽 강릉부중의 의병 본진을 공격하여 들어왔다. 민용호 부대는 전력의 열세로 패하여 강릉을 버리고 산간 협지 임계를 지나 영동과 영서를 잇는 교통의 요지인 백봉령(白鳳嶺)을 넘어 동해안의 북평에 도착한 후 삼척 출신 유진장 김헌경이 있는 삼척으로 이동하였다. 이때 관군은 화비령(강릉시 강동면 소재)을 넘어 5월 31일 새벽 삼척에 이르렀다. 관군의 공격으로 시작한 전투는 05시부터 17시까지 치열한 공방전을 벌였다. 그러나 민용호 부대는 관군의 공격이 잠시 주춤하는 틈을 타서 신속히 포위망을 뚫고 후퇴하였다. 영남의 김도현 의병장은 민용호 부대에서 20여

일간 머물렀다가 5월 31일 삼척전투에서 패한 끝에 민용호 부대와 결별하고 잔여 10여 명의 군사만을 데리고 영양으로 남하하였다. 민용호 부대는 삼척전투 이후 황지령을 넘어 정선 임계를 지나 다시 강릉으로 들어갔다.

한편 춘천 의병의 별동부대인 성익현(成益鉉) 의병이 민용호 부대와 합세하고자 동해안의 통천을 지나 고성으로 내려왔다. 그는 친일 관료인 고성군수 홍종헌(洪鍾憲)과 양양군수 양명학(楊命學)을 차례로 처단한 뒤 양양 속초리까지 진출하였다. 그러나 성익현 부대는 친위대 중대장 김홍권이 이끄는 관군의 공격을 받고 부득이 간성 건봉사로 퇴각하였다. 이에 민용호 부대는 성익현 의병과 연합하기 위해 연곡·양양 방면으로 나아갔다.

이때 김홍권이 이끄는 관군은 강화도 관군 500여 명 등을 지원받았을 뿐만 아니라 500~600명의 예수 교도들이 가세하여 간성에 진을 치고 있었다. 이에 민용호 부대는 6월 12일 간성의 관군과 일대 교전을 벌였으나, 오히려 패배하여 순포(巡浦)로 퇴군하였다. 관군들은 공세를 늦추지 않고 자기포(自起砲)를 믿고 우천(雨天)을 틈타 의병을 공격하였으나, 결사적으로 항전한 의병은 관군 측의 사상자와 피포자가 200여 명에 달하는 뜻밖의 대승을 거두게 되었다.

그러나 민용호 부대는 정부에서 계속 의병 해산을 종용하는 등 어려운 상황에 놓이게 되었다. 민용호는 고종에게 다시금 의거의 정당성과 의병을 해산할 수 없는 이유 등을 밝히었다. 민용호 부대는 이 같은 어려운 형세에서도 항전의 결의를 늦추지 않았다. 6월 24일경, 양양에 주둔해 있는 관군에 대한 공략 작전을 편 결과 중대장 김홍권 이하 80여 명의 관군을 사살하는 대승을 거두었다. 이 양양전투는 실로 민용호 부대가 거둔 최후의 승전이라 하겠다.

그러나 곧이어 벌어진 연곡전투에서 중군장 최중봉의 전사 소식을 들은 민용호는 군중에 3일 동안상복을 입게 하고, ‘유유한 하늘이시여, 어찌 달포가 넘도록 비를 계속 내리시는가.’라고 탄식하면서 삼척으로 물러났다. 7월 하순까지 장마는 계속되었고 의병들은 그동안 계속된 전투로 인해 피로가 극도로 쌓여서 더 이상 항전할 수 없는 지경에 이르자, 8월 초순 민용호는 마침내 북행대장정(北行大長征)을 결심하게 된다. 민용호가 압록강을 건너는 것은 10월 5일이었다. 민용호는 휘하 의병을 이양희에게 맡겨 놓은 채 청나라의 원조를 기대하고서 간도 통화현(通化縣)을 지나 심양(瀋陽)으로 들어갔다.

이로써 민용호는 1896년 1월 중순 원주에서 의병을 일으킨 후 약 10여 개월에 걸친 항전 끝에 사실상의병을 해산시키게 되었다. 을미사변은 반일 감정이 증폭되는 계기가 되어 각지에서 의병이 일어나기 시작했다.

2) 을사의병(乙巳義兵)

을사의병은 1905년 ‘을사조약’이 계기가 되어 그 이듬해 본격적으로 일어났다. 을사의병은 을미의병과는 달리 국권 침탈에 대한 저항의 성격이 강했다. 일본은 조선을‘보호’하여 자립할 수 있게 만들어 준다고 하면서 여러 가지 제도를 바꾸었지만, 그 실상은 일본의 침투를 막는 전통사회의 제도들을 없애고 그 자리에 일본의 제도를 갖다 심는 것이었다. 그것도 아주 취약한 일본 자본가를 돕기 위해 그들에게 특혜를 주는 대신, 조선의 토착 자본가에게는 궤멸적 타격을 줄 조치를 일방적으로 시행하는 것이었다. 철도·통신·화폐 제도는 근대화의 상징이지만 조선인들에게는 몰락을 가속하는 것에 지나지 않았다. 당시 유생의병장의 사고방식도 단순히 봉건 체제나 윤리를 유지해야 한다는 차원에서 벗어나 당시 국제질서 속에서 조선이 독립국가로 대우받아야 하며, 그러기 위해서는 이 국가를 지켜야 한다는 차원으로 발전했다. 이러한 민족적 과제에 동감하는 농민층·상인층의 호응을 받아 전국적으로 확대되어 갔던 것이다.

이 시기의 의병봉기 역시 최익현(崔益鉉)·기정진(奇正鎭)·허위(許蔿) 등 저명한 유생들에 의해 시작되었으나 문제가 없었던 것은 아니었다. 화서 이항로의 제자로 당시 대표적인 유학자였던 최익현은전북 태인에서 의병을 일으켰으나, “일본군이면 모르되 국왕이 보낸 군사와는 싸울 수 없다.”고 하며 항복하고 말았다. 이 사건은 아직도 봉건적인 이념의 굴레를 벗어나지 못했다는 사실을 잘 보여주고 있다.

강원도에서는 1906년 3월경 삼척에서 전 도사(都事) 김하규(金夏奎, 河奎)가 의병을 일으키고, 이에 황청일(黃淸一)이 가담하여 더욱 의세(義勢)를 떨쳤다. 강릉 출신인 전현감·황청일은 일찍이 민용호의관동의진에 참가하였고, 삼척의 김하규 의병부대와 영해에서 재기한 신돌석(申乭石) 의병부대에 호응하여 일본군을 격파하기도 하였다. 그러나 당시 양양에서 직접적으로 의병에 나서서 활동한 것은 찾아지지 않는다.

3) 정미의병(丁未義兵)

정미의병은 헤이그밀사사건, 고종의 강제 퇴위, 정미 7조약, 군대해산 등이 계기가 되어 일어났다.

고종의 퇴위는 군주를 외세가 마음대로 갈아치웠다는 점에서 의병을 일으키는 명분을 제공했으며, 1907년에 군대해산은 해산된 군인들이 의병에 참여함으로써 그때까지 전혀 군사적인 경험이 없었던 사람들에 의해 움직여지고 현대식 무기의 보급이 없었던 의병 진영의 전력을 급상승시키는 결과를 가져왔다. 그리하여 의병들의 투쟁은 전쟁의 단계까지 이르게 되었다.

정미의병 단계에 이르러서는 새로운 양상들이 많이 나타났다. 우선 의병의 지도부는 양반 유생들로만 구성된 것이 아니고 다수의 평민도 의병장이 되었다. 의병지도부의 구성을 보면 약 25%만 양반이었고, 나머지는 상민·군인 출신이었다. 가장 적극적으로 투쟁에 참여한 사람들은 개항 이후 급격한 상품화폐 경제의 발달로 몰락하여 행상으로 연명하거나 화적(火賊)으로 살아가고 있다가 의병대열에 참여한 사람들이었다. 또한 그 이전의 의병은 학통을 중심으로 일어나 지역적인 구분이 명확하게 나타났던한계를 지니고 있었는데, 이때 이르면 각 지역 간의 연합전선, 대규모 부대에 의한 연합작전 등이 이루어지고 있었다.

정미의병 당시 강원도 지역에서 활약한 의병장 민긍호·이강년·지용기·유홍석·이인영과 이은찬·허위·왕회종·김주묵·우수길(禹秀吉)이 이끌어 가는 의병부대가 있었고, 연해주에서 의병 활동의 맥을 이어간 유인석 의병장이 있었다. 이 가운데 양양지방에서 의병항쟁을 전개한 것은 이강년, 지

용기, 우수길 부대였다.

을미·을사의병에 참여한 바 있는 이강년은 제천 북쪽 10㎞ 거리에 있는 배향산에서 치료를 받고 있다가 7월 2일(음력)에 원주진위대가 봉기하였다는 소식을 듣고 원주로 직행하여 진위대 무기고에서 총기와 탄약을 챙겨서 배향산에 진영을 구축하였다. 이강년은 민긍호 의병부대와 함께 제천을 양면 공격하여 일본 수비대를 급습하여 승전하였다.

8월 19일에 의병 대장 우수길(禹秀吉)이 부하 약 200여 명을 거느리고 인제군 내면에서 양양면으로 공격하여 현산학교에서 돈 2천 환을 강탈하였으며, 그 외 우편물취급소, 순사주재소 등을 파괴하고 명주사 부근의 산으로 피신하였다.

11월 3일에는 민긍호가 박췌남(朴萃南), 주광석(朱光錫) 등과 함께 약 400여 명의 부하를 이끌고 양양면을 공격하여 현산학교 및 민가 2동을 불태우고 순사주재소를 파괴하여 순사와 읍민의 사재를 약탈한 뒤 피신하였다.

그리고 영월 주천에서는 40여 의진의 회맹으로 이강년은 도창의대장(都倡義大將)으로 추대되었다.

이강년 의병부대는 서울진공작전을 위해 북상하기 전까지 약 4개월간 충청·강원·경상도 일대를 중심으로 일본군과 전투를 벌여 심대한 타격을 주었다.

1907년 겨울 13도 창의군의 전국연합부대가 창설되자 이강년은 관동창의대장 이인영으로부터 경기도 양평으로 집결하라는 통문을 받고 이듬해 1월 8일(음력)에 천신만고 끝에 경기도 가평 서북쪽 18㎞거리의 용소동 부근에 당도하였다. 그러나 일본군 수비대와 경찰들이 양주로 이동하는 길목을 가로막음으로써 호서(충청도)창의 대장으로서 의병을 총동원할 임무를 맡은 이강년은 예정된 날짜에 병력을 집결시키지 못하여 결국에는 서울진공작전에는 참여하지 못하게 되었다. 1908년 4월경 강원도 지역으로 활동무대를 옮겨온 이강년 의병부대는 4월 6일 인제 서면을 거쳐 다음날 오색리로 행군한 후 4월 10일 설악산 백담사에 주둔하였다. 백담사에서 우군 선봉 최동백(崔東 白)이 군사 수십 명을 모집해왔으므로 병력이 다소 보강되어 200여 명의 전열을 정비하던 중 4월 13일일본군 추격대 500여 명이 백담사로 접근해오자, 이들을 맞아 반나절 동안이나 격전을 벌여 일대 승첩을 올렸다. 다음날 부대를 신흥사로 옮겼다가 오세암을 경유 양양, 강릉으로 내려갔다. 4월 29일 강릉사방사(四方寺) 부근에서 일본군을 만나 지구전을 전개하였으나 전세가 불리하여 다음날 하시동에 내려가 밤을 지내는데 갑자기 일본군의 습격을 받아 많은 사상자가 발생하였다.

5월 1일 강릉에서 설악산 봉정암으로 행군하여 양양 서면을 거쳐 5월 2일 홍천 북면에 이르렀을 때 일본군이 양양 쪽에서 추격해오자 이강년 의병부대는 반격하여 일본군을 퇴각시켰다. 5월 3일 밤에 현남면 해변 백사장에 하한서(河漢瑞)가 의진(義陣)을 치고 있을 때, 일본군이 습격해 오자 정예병을 거느리고 그들을 맞아 퇴각시켰고, 다음날 강릉 연곡으로 이동하여 군사들을 휴식시켰다. 『조선폭도토벌지(朝鮮暴徒討伐誌)』에는 5월 4일 이강년·이준명·정원팔 등 260명이 오세암에서 일본군과 싸웠으나 50여 명이 사망, 1908년 5월 6일에는 이강년(李康年)이 부하 300여 명을 거느리고 양양면을 공격하여 양양면 뒷산에서 5시간 동안 치열한 전투를 하였다는 기록이 있다. 또한『폭도사편찬자료(暴徒史編纂資料)』에는 5월 9일 이강년이 부하 300여 명을 거느리고 양양 우편취급소를 습격하여 양양분견대 및 주재 순사와의 5시간 동안 전투 끝에 10여 명이 부상당 하였다는 기록이 있다.

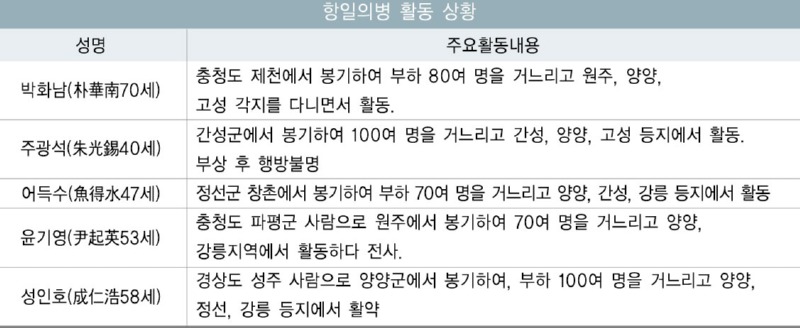

이 외에도 수차례에 걸친 의병들의 항전이 양양지방에서 전개되었는데 주요활동일지와 의병들의 피해는 아래 표와 같다.

강원지역의 양양·홍천·인제·강릉 등지에서 전투를 벌이던 이강년은 자신이 지리를 잘 아는 경상도로 내려가 항전을 계속할 생각으로 태백산 줄기를 따라 남하하여 영월 상동면 운기리(雲基里)에 도착하였다. 이때 마침 백남규(白南奎)·권용일(權用佾)이 그동안 모집한 의병을 거느리고 본진에 합류하였고, 삼척 의병장 성익현(成益賢) 또한 500여 명의 의병을 이끌고 합세하여 이강년 의병부대는 일시에 대부대를 형성하게 되었다.

이강년은 새로운 활동 근거지를 확보하기 위해 재차 안동 서벽(西壁)으로 남하하였다. 이강년은 소백산·일월산 일대에서 일본군과 유격전을 벌여 큰 전과를 거두었으나, 7월 2일 청풍 까치성[작성(鵲城)] 싸움에서 부상으로 일본군 제천수비대에 체포되었다. 7월 8일 서울의 일본군 헌병사령부로 압송되었다가 평리원으로 옮겨 9월 22일에 교수형을 선고받고 10월 13일에 생을 마감하였다.

이러한 활발한 의병투쟁이 있었기에 일제가 조선을 식민지화하는 작업 자체가 그만큼 늦어질 수밖에 없었고, 나아가 우리의 국권을 끝까지 지키려는 저항 의식이 살아 있었기에 식민지가 되어서도 민족해방운동을 끈질기게 전개해 나갈 수 있었다. 말하자면 의병 전쟁의 정신과 경험이 일제강점기 민족해방 운동의 중요한 동력이 되었다.

양양 출신의 지용기(池龍起, ?~1908년)는 1907년 9월 이언용(李彦用)·이완채(李完蔡)·이인재(李寅在)·신창호(申昌鎬) 등과 의병장으로 추대되었다. 그는 의병 600여 명을 지휘하여 양양, 충청북도 청주·쌍호, 경상북도 송면 등지에서 일본군 수비대 및 헌병대와 싸워 큰 타격을 주었다. 같은 해 10월에는 의병 250여 명을 이끌고 낭천(狼川)에서 동쪽으로 약 10리 떨어진 곳에서 일본군과 교전하였다.

그 뒤 여러 전투에서 용맹을 떨쳤으나 1908년 11월 적군과 교전하던 중 순국하였다. 그리고 이강년과 함께 싸우다 명주군 연곡리에서 전사한 김성서(金聖瑞)와 인제군에서 사망한 이교하(李敎夏)도 양양 출신의 의병이다.

양양에서 항일 의병 활동이 활발하게 전개될 수 있었던 배경으로는 첫째, 초기의 의병 활동은 주로 위정척사(衛正斥邪)사상을 가진 유생들이 중심이 되어 봉기하였는데 양양지방에는 유림세력들이 당시이 지역을 이끌어가고 있었기 때문이었다. 둘째, 양양을 비롯한 강원도 지역에는 포수(砲手)가 많았기때문에 의병들의 전투력 향상에 커다란 도움이 되었다. 셋째로는 산악이 많은 이곳은 의병들의 유격전활동에 지리적으로 유리하였기 때문이며, 나아가 주민들의 적극적인 협조가 없었다면 의병들의 활동은 불가능하였을 것이다.

라. 애국계몽(愛國啓蒙)운동과 양양

애국계몽운동이란 을사늑약을 계기로 전개된 실력양성에 의한 국권회복운동을 지칭하는 역사적 용어이다. 이 운동은 개항 이후 근대적 자본주의 국민국가를 건설하려고 노력해온 개화 인사들에 의해 추진되었다. 이들은 각종 단체를 조직하고 계몽강연·언론활동·정치운동·교육구국운동·민족산업진흥운동·청년운동 등을 전개하였다. 이러한 계몽운동은 갑신정변·갑오개혁 등을 거치면서 심화한 개화파의 개혁 이념과 독립협회의 조직적인 운동의 경험을 기반으로 한 것이었다.

애국계몽운동에 참여한 사람들은 그 사업을 전개하면서 수많은 학회를 설립하고, 신문과 학회지를 발행하여 여기에 자신들의 주장을 발표했다. 『대한매일신보』·『황성신문』은 이들이 발간하여 애국계몽운동의 주장을 발표한 대표적 신문들이었다. 당시 강릉사람들 사이에서 『황성신문』이 읽힌 것으로 보아서 양양지방 또한 애국계몽운동의 영향을 어느 정도 받았을 것으로 생각된다. 이러한 잡지·신문에는 다양한 논조의 글들이 실렸는데, 그 기조는 문명개화론에 입각한‘자강론(自强論)’이라고 할 수 있다. 이들은 청을 통해 들어온 사회진화론의 영향을 강하게 받아 약육강식(弱肉强食)의 원리가 지배하는 것으로 보고, 약한 조선이 강한 일본에 지배를 받는 것, 그 자체는 어쩔 수 없는 현실로 받아들였다.

그러므로 이들에 의하면 우리나라도 강자가 되어 세계무대에서 제대로 대접받기 위해 무엇보다 먼저해야 할 일은 실력을 양성하는 일이었다. 그 방안으로 제시된 것이 다름 아닌‘교육’과‘식산(殖産)’이었다. 애국 계몽운동가들은 국력을 배양하기 위해 일차적으로 교육 구국운동을 전개하였다. 박은식은 우리나라가 국권을 잃은 것은 일찍 신지식을 배워서 힘을 기르지 못했기 때문이라 보고 국권을 회복하려면 신교육을 진흥시키는 것이 제일 중요하다고 설파하였다.

교육의 진흥이 국권 회복의 지름길이라고 생각하였으므로 애국계몽 운동가들은 신교육의 발전과 사립학교의 설립을 통해 실력배양과 민족의식을 고양하고자 하였다. 그리하여 이 시기에 전국적으로 무수한 사립학교가 설립되었다. 일제의 보고에 따르면 사립학교가 한때 거의 5천 개에 달하였고, 학생 수는 20만 명에 달하였다고 한다. 1개 군에 20개에 가까운 사립학교들이 설립되었던 것은 바로 교육을 통하여 근대화로 나아가고, 일제에 빼앗긴 국권을 회복할 수 있는 실력을 기를 수 있다고 믿었기 때문이었다. 강원도의 사립학교는 인가를 받은 학교가 1909년 당시 53개교, 1910년 당시에는 43개교가 있었으며, 그와 같은 수의 비인가 학교가 있었다. 양양지방에는 현산학교(峴山學校)가 있었다.

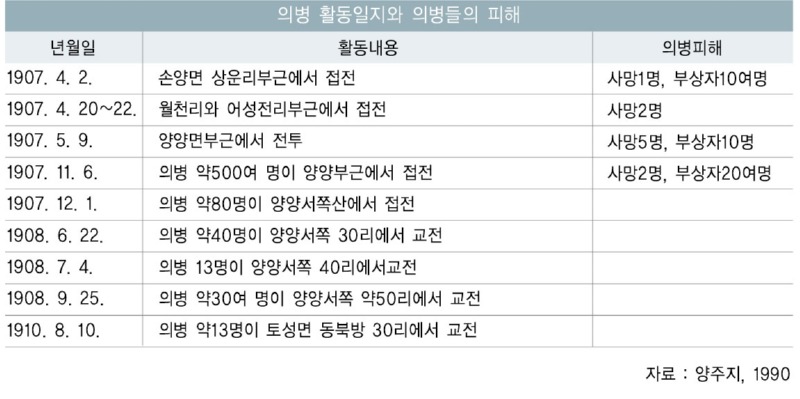

현산학교의 설립자는 근대의 대표적인 개화파 지식인 남궁 억 (南宮 億)이다. 그는 고종 21년(1884년) 영어 학교인 동문학(同文學)을 수료하였고, 1889년 궁내부별군직(宮內府別軍職)을 거쳐 고종 31년(1894년) 갑오경장 내각에 내부토목국장으로 중용되어 서울 종로와 정동 일대 및 육조 앞과 남대문 사이의 도로를 정비하고 탑골공원을 세웠다. 고종 33년(1896년) 7월 서재필·이상재 등과 독립협회를 창립, 중앙위원·서기·사법위원·평의원 등에 선출되는 등 고위급 지도자로 활동하였다. 고종 35년(1898년) 9월 나수연·유근 등과『황성신문』을 창간하고 사장에 취임, 국민 계몽과 독립협회 활동을 지원하는 데 힘을 쏟았다. 1905년 3월 고종의 간곡한 요구로 다시 관직을 맡아 성주 목사로 부임해 선정을 베풀었으나, 그해 11월 일본이 강제로 을사늑약을 체결하고 국권을 박탈하자 통분을 참지 못하고 사임한 뒤 귀경하였다. 1906년 2월 다시 양양군수에 임명되자 애국계몽운동에 참가하여 1906년 7월 양양의 동헌 뒷산에 현산학교(현재 도서관 자리)를 설립하고 구국 교육을 시행하였다. 중등 수준의 현산학교는 처음에 주민들의 신교육에 대한 이해 부족으로 어려움을 겪었으나, 군수의직책을 활용하여 주민들을 강요하다시피 하여 200여 명의 학생을 등교시키고 7월 20일 개교식을 거행하였다. 개교 당시의 교사와 교과목은 군수이자 교장이었던 남궁억이 영어와 음악을, 정우용(鄭禹鎔)이 산수와 역사를, 김홍식(金洪植)이 일본어와 체조를, 이홍영(李鴻榮)이 국문과 한문을 각각 가르쳤다.

수업료는 없었고 공책과 연필은 무료로 공급하였다. 그리고 교과서를 깨끗하게 사용한 학생에게는 상을 주었고, 이를 다음 학생에게 물려주었다. 현산학교는 ‘국권갱생(國權更生)의 길은 오직 하나인 교육밖에 없다’라는 교육 정신을 내걸어 민족주의 정신을 고양 시키는데 교육의 목표를 두었음을 알 수 있다.

1907년 일제의 강요로‘정미 7조약’이 체결되자 남궁 억은 군수를 사직하고 서울로 돌아가면서 처음 학교를 설립할 때 적극적으로 반대한 양양지방 유림학자인 정현동(鄭顯東)에게 교장의 일을 맡기면서 학교 운영을 부탁하였다. 이 학교는 오늘날 양양초등학교와 양양중·고등학교의 전신으로, 3·1운동 당시 조직적인 만세운동을 주도하였다.

마. 근대(近代) 교육

우리나라의 근대교육은 개항과 더불어 시작되었다. 근대교육의 시작은 개화정책에 따른 외교·통상관계상 현실적인 필요에 의해서였다. 정부는 고종 20년(1883년)에 통역관 양성을 위해 동문관(同文館) 과 근대적인 교육기관인 육영공원(育英公園)을 고종 23년(1886년)에 각각 설립하였다.

한편 갑오개혁(1894년)은 근대교육의 새로운 전환점이 되었다. 정부는 육조(六曹)를 개편하여 아문관제(衙門官制)를 채택하고 교육을 전담하는 중앙 행정기관으로 학무아문(學務衙門)을 설치하였다.

1895년 2월에는 근대교육을 추진하는 계기가 된“교육조서(敎育詔書)”를 반포하였다. 이어 “소학교령”, “한성사범학교관제”, “중학교관제”, “외국어학교관제”, “의학교관제” 등 법령의 공포와 동시에 신학제에 의한 근대학교를 설립하였다. 소학교의 수업연한은 3년의 심상과(尋常科)와 2~3년의 고등과 (高等科)로 구분되었고 입학자격은 만7세에서 15세까지였다. 다만, 공립학교는 지방의 현지 사정을 감안하여 지방관의 판단에 위임하였다.

양양지역의 근대교육 기관으로는 1906년 7월 20일에 개교한 현산학교와 각 마을마다 설립되어 운영되었던 서당과 개량서당을 들 수 있다.

1) 현산학교(峴山學校)의 설립

정부에서는 1895년 7월 17일 소학교령을 공포하고 그 이듬해인 1896년에 강원도 춘천, 강릉, 원주에 공립소학교를 설치하였다. 그리고 소학교령을 공포한지 3년 후인 고종 36년(1898년) 정부로부터 양양에 공립소학교를 특설하라는 훈령이 내려오자 이를 반대하는 자가 수없이 많았다. 또 반대운동이 치열하였고, 재력도 부족하여 광무 8년 갑진(1904년)에 군내 인사 이교필(李敎弼)이 향교재산으로 소학교를 설립하고자 학부허가를 받으려고 주선하다가 유림들의 반대투쟁으로 이를 중지하고 동년 7월군내 인사 이항렬(李恒烈), 최영삼(崔永杉) 등 두 사람이 향교 소유인 학전(學田)과 기타 재산으로 소학 교설립의 청원을 학부에 제출하여 특허로 훈령을 내렸다.

동년 8월에 전 군내 유림들이 향교에서 회동하고 학교설립을 반대하는 결의를 하고 이항렬, 최영삼(崔永杉)을 억지로 동행케 하여 관청으로 하여금 벌하여 줄 것을 소청하였다. 이에 군수 김흥기 역시 마음대로 하는 것이 불가능하므로 학교설립 청원자 이항렬에게 허가취소원서에 강제로 날인케 하여 상부에 보고하고 정현동(鄭顯東), 노병익(盧炳翼), 이두재(李斗在)는 이를 반대하려고 상경하였다.

동년 12월 정현동 외 2인이 의정부에 제소하여 5인을 처벌하고, 유림의 신분에서 제명시켰다. 이는 학전(學田)을 침식하여 향교의 발전을 저해하는 행위로 판단되었기 때문이다. 이후 광무 9년 을사(1905년) 4월에 학교를 설립하라는 학부훈령이 수차 시달되었으나 근근히 모면하였다.

광무 10년 병오(1906년) 정월에 남궁억(南宮檍)군수가 부임하여 2월에 소학교 설립문제로 군민대표들을 소집하여 향회(鄕會)를 개최하고 협의한 결과 변재안(辨財案 : 재정조달 방법)이 곤란함으로 수향(首鄕 : 향청의 우두머리)과 통유(通儒 : 유학자)들로 하여금 재정을 조달하려하였으나 통유들이 거부함으로 유림들이 향교에 모여 대회를 열고 각 종계(宗契)와 각 서당계(書堂契)에서 1,000환(당시 화폐가치)을 조달하도록 하였다.

동년 4월에 9개 면에 거주하는 재력(財力)가들을 태평루[太平樓 : 현 양양교육도서관 인근에 있었음]로 초청하여 큰 잔치를 베풀고 환대하였다. 그리고 연회가 파할 무렵 그 자리에서 소학교 설립 보조금 3,000환(당시 화폐가치)을 모금하였고, 이때 향장(鄕長 : 수향의 다른 이름)은 폐지하게 되었다. 향청(鄕廳)에 남아 있는 재산을 합하고, 유림들이 모은 만량을 합하여 4,000환(당시화폐 가치)으로 현산학교를 건립하였는데 재력과 그 내용이 충실하여 도내에서 제일이었다고 한다. 이렇게 하여 양양지역의 유일한 근대 사립학교가 설립되었다. 1906년 8월 17일에 고관이 쓴 것으로 추정되는 문현산학교작흥하양양인사(聞峴山學校作興賀襄陽人士)에 의하면 현산학교가 설립된지 두 달이 되지 않아 원근의 학도가 일시에 운집하여 이미 200여 명을 넘었고, 그 가운데는 강릉, 간성, 삼척 등에서 오는 학도가 끊이지 않았으며, 연조금(捐助金 : 기부금)이 합하여 3만여 량[당시 화폐로 3천환]이고 향교에서 보내주는 벼가 일백석이고 의연금을 보내는 자가 여전히 끊이지 않았다고 한다.

남궁억은 현산학교에 상당한 열정을 쏟았다. 그는 근대학교에 입학하지 않으려는 지역주민의 가정을 방문하여 학생을 모집하였으며 각 가정에서 한 명씩의 자제를 의무적으로 학교에 보내도록 하였다. 이러한 남궁억의 노력으로 1906년 7월 20일 현산학교 개교식에는 200명의 학생이 모였다. 현산학교에서는 무상으로 공책과 연필을 공급하였고 교과서를 깨끗이 사용한 학생에게 상을 주어, 다음 학년생에게 넘겨 줄 수 있도록 하였다. 당시 현산학교의 교사는 4명이었으며 교과목은 8과목을 가르쳤다. 즉, 남궁억은 영어와 음악, 정우용이 산수와 역사, 김홍식이 일어와 체조, 이홍영이 국문과 한문을 가르쳤다.

남궁억은 1907년 양양군수직을 사직하고 서울로 돌아갔다. 그는 양양을 떠나면서 현산학교 설립시 반대했던 정현동을 현산학교 교장으로 임명하였다. 이 현산학교가 오늘날 양양초등학교와 양양중고등학교의 전신이 되었다. 융희 1년(1907년) 순종 원년(丁未) 4월에 의병이라고 자칭하는 민긍호, 이강년, 박장호, 주광신, 한갑복 등 의병들이 일제에 의해 장악된 본부 부위[(府衛) 현 군청]를 점령하고, 현산학교를 소진(燒盡 : 태워버림)시켜 버렸다.

남궁억군수 현산학교 수업증서

2) 신학서당(新學書堂)과 서당교육

1919년 3·1운동 이후 근대적 신교육을 도입한 개량서당 또는 신학서당이 크게 대두함으로써 서당교육은 그 형태에 있어서 뿐만 아니라 교육내용 및 성격 면에서 큰 변화가 일어났다. 즉, 일제 식민지교육정책과 근대식 서구 교육의 전개, 그리고 일제에 대한 민족의 반항운동과 민중 교육열 등 그 당시의 역사적 배경의 복잡한 사정 하에서 서당교육은 두 가지 형태로 나타난다. 즉, 옛 형태를 유지하는 재래식인 구식서당과 새로운 시대성을 반영하여 개편된 개량서당으로 대별된다.

그 가운데 개량서당은 당시에 있어서 중요한 교육적 역할을 담당하였다. 개량서당은 본질적으로 구식서당과는 다른 것으로 근대교육의 교과를 도입 설정하고, 그 설립목적도 민중교화에 두었으며, 교원도 신교육을 받은 지도자로 구성되었다. 이들 개량서당은 근대적 초등교육을 실시하여 국민교육과 문맹퇴치 그리고 민족의식 앙양에 큰 공헌을 하였다. 재래의 구식서당은 그 전통과 보수성을 유지함으로써 일제에 항거하였고, 수많은 아동을 교육하여 초등교육의 보조적 역할을 하였다.

양양지역에서는 융희 2년(1908년) 무신(戊申) 9월에 최종락이 군수로 부임하여 10월 10일에 현산학교를 다시 건립하고, 각 면 각 촌에 신학서당을 설치하고 각 마을마다 야간학교를 개설하여 현산학교와 같이 한문과 신학문도 가르쳤다. 민족지도자들은 외세의 침입을 받으면서 신학문 도입에 관심을 가지게 되어 신학서당 또는 개량서숙이라는 것이 등장하여 한문만 가르치던 서당이 한문 외에 국문, 산술, 체육, 일본어도 가르치고 교과별로 별도의 교사도 있었다. 그러나 1911년에 현산학교가 양양공립보통학교로 개편되고‘1면(面) 1교(校)’정책에따라 양양, 대포를 비롯하여 인구, 속초, 천진 등에도 보통학교가 증설되었다. 이에 따라 학생들이 신식학교로 가게 됨에 따라 서당은 점차 줄어들게 되었다.

당시의 양양지방의 서당교육에 관한 실태를 연구한 문헌에 의하면 입학 연령은 대부분 6~7세였으며 취학전 교육으로 부모들이 취학시켰으며 수학 기간이 2년이 가장 많았다. 그리고 서당에 입학한 동기는 부모의 권유가 가장 많았으며 그 다음이 부모의 배일사상(排日思想) 때문에 공립보통학교를 포기하고 서당에 입학한 경우가 많았다. 서당을 중단하게 된 동

기는 공립보통학교 입학을 하기 위해서가 가장 많았으며 그 다음 사유는 일본 경찰이 서당을 폐쇄시켰기 때문이었다. 그리고 서당의 학동 수가 제일 많은 서당은 쌍천서숙으로 30~40명이었으며 입학연령 제한이 없어 연령차가 심했다. 서당의 규모는 대부분 훈장의 사랑방으로 8~9자 방 2칸 정도이고 초가지붕이 많았다. 그러나 쌍천서숙(雙川書塾)은 독립건물로 기와지붕에 교실 2칸, 도서실 1칸, 교무실 1칸, 공동 목욕탕을 갖춘 학교 규모와 같은 서당이었다. 서당의 시설로는 대부분 서당의 방안에 훈장의서상(書箱), 분판(粉板), 출입패, 목침, 붓걸이 등이 있었다. 그러나 대성학당(개량서당)은 서당 안에 칠판, 교탁, 학동용 책걸상, 종이 등이 있었다. 서당에서 주로 배운 책은 초급과정에서는 천자문, 계몽편(啓蒙編), 동몽선습(童蒙先習), 명심보감(明心寶鑑)을 배우고, 중급과정에서는 통감(統監), 소학(小學) 등을 학습하였으며, 최고 수준에서는 사서와 삼경을 배웠다. 개량서당인 대성학당에서는 국어독본(일본어), 조선어 독본, 산술, 습자, 도안, 창가(唱歌) 등을 가르쳤다. 서당의 교수학습방법은 개별학습과 암기 위주로 이루어졌다. 접장(接長 : 반장)은 학동 중에서 제일 높은 책을 읽고 연령이 많은 자가 하였다. 접장이 하는 일은 주로 초학자들을 가르치거나 서당의 규율과 질서를 바로잡는 일을 하였다.

서당의 훈장은 대부분 같은 마을 사람이나 이웃마을 사람이었으며 외지에서 초청해 오는 훈장도 있었다. 양양군의 서당 운영 형태는 주로 동리공동서당(洞里共同書堂)과 훈장자영서당(訓長自營書堂)이었으며 동족조합서당(同族組合書堂 : 같은 성을 가진 씨족이 조합을 구성)으로 금계서당이 있었다. 그리고 서당의 중요한 행사로는 개접(開接 : 글을 짓고 읽는 모임), 파접(罷接 : 글을 짓거나 책을 읽는 모임을 마침), 책시세(冊時洗 : 아동이 책을 다 떼면 음식을 차려내는 책씻이), 백일장(白日場), 화전(花煎)놀이, 복(伏)놀이, 천렵(川獵) 등이 있었다. 서당행사를 특별하게 한 서당으로 대성학당은 원족(遠足 : 소풍), 가을운동회, 학예회를 개최하였으며 쌍천서숙에서는 품평회, 학예회, 체육대회를 열기도 하였다.

그리고 서당에서의 놀이는 학습형태의 놀이와 운동경기 형태의 놀이로 구분할 수 있는데 학습형태의 놀이에는 초중종놀이(서당에서 시구(詩句)를 익히고 암기하기 위해 시조의 짝을 맞추며 놀던 놀이), 승경도놀이(陞卿圖 : 벼슬의 이름을 도표로 만들어 놀던 놀이)등이 있었으며 운동경기 형태의 놀이로는 자치기, 비석치기, 사방치기, 장치기, 팽이치기, 돈치기, 공차기, 제기차기, 깡통차기, 굴렁쇠 굴리기, 나무 돌아오기, 말타기, 목침 뺏기 등이 있었다.

쌍천서숙

▷ 서당 운영 현황

-

- 이전글

- 5. 근대(近代)의 양양 (1)

- 24.03.11

-

- 다음글

- 제3장. 3·1만세운동 전·후의 양양

- 24.03.11