다. 양양 3·1만세 운동의 전개(展開) (4)

페이지 정보

본문

7) 4월 9일 상황

양양 3·1만세 운동 여섯째 날이었다. 양양 마지막 3·1만세 운동으로 가장 많은 사상자를 기록한 소위 ‘기사문리사건’이 일어난 날이다.

가) 현북면사무소(縣北面事務所)

오세옥·이응렬 등의 상광정리 감리교회와 오익환·김재한·박원병·오정현 같은 한학자,포수 김종대 등의 젊은 청년과 현북면 각 마을의 구장들이 만세운동의 계획을 추진하면서 태극기를 만들었다.

김재한은 김익열·문종석·김창환·권광식·김종성·한윤성·이희원·오정현·김우근 등이 현북면사무소 앞에 모여서‘대한 독립 만세’를 소리쳐 부르게 하였고, 김종대는 수기로 만든 태극기 34개와 대형 태극기 1개를 마을 주민에게 전달하였다. 그리고 많은 군중이 신작로까지 가득 메운 가운데 윤명종·황선주는“대한독립만세”를 선창했다.

각 마을 집 집마다 한 사람씩 동원되어 장날인 양양면에 갈 계획으로 현북면사무소 앞에 모였다. 이에 어떤 집에서는 두 사람 이상이 참가하고, 가까운 마을에서는 모여드는 사람들을 구경하기 위하여 어른, 아이들도 모였다. 일본 측 기록은 600여 명의 군중이 모였다고 하였지만 실제로는 그보다 훨씬 많았다.

이렇게 군중을 모으기까지는 지금처럼 통신이 발달하지 않았던 시절, 이국범과 김재한의 역할이 컸다. 이국범이 4일 도리 김재한의 집에 와서 경성 지방은 조선 독립운동이 크게 일어나고 있어 양양군에서도 독립 만세운동을 하기로 하였는데 혼자 양양군 전체를 알리기 어려우니 자신에게 손양면, 현북면이 만세운동에 참가하도록 주선하라고 하였다.

이에 김재한은 면민 다수를 권유하고 말곡리 구장 김창환 집에 가서 권유하였다. 또 상광정리 김종대집을 방문하여“이번 운동에 최선의 노력을 해 달라.”하면서 독립운동의 수단으로 양양읍 내에서 크게 독립 만세를 불러 양양경찰서에 체포된 동지를 구하자고 했다. 그래서 김종대 집에서 이희원에게“이번에 양양군 내 각 면 모두가 대한독립을 위해 양양읍에 모였는데 오직 우리 현북면에서만 독립운동을 하지 않으면 후일 다른 군민에게 면목이 없을 것이다. 내가 다른 마을에도 이미 권하였는데 모두 찬성하였다. 9일에는 양양장터에서 현북면민이 독립운동을 위해 독립 만세를 외칠 것이니 자네도 참가하라.”하여 이희원도 도리(道理)에 맞는 이야기라고 생각하여 이에 찬성하였다. 또한 6일 김재한이 와서 모아놓고 말하기를“양양군 내의 다른 면민은 대한 독립운동에 자발적으로 동참하는데 현북면도 이 운동을 할 필요가 있다.”라고 하였다. 이에 명지리 구장 권광식은 “다른 면민이 실행한다면 본 면민도 행동하지 않으면 안 되는 것이니 명지리는 자신이 맡겠다.”라고 말하고, 8일 마을 주민을 모아놓고 협의를 하여 집집마다 1명씩 참석하기로 결정하고 9일 마을 주민 40여 명이 모여 참가하였다.

대치리(大峙里)는 구장 김종성과 황선주가 선도하였다. 황선주가 8일 밤 와서“내일 (9일)은 현북면 내 다른 마을은 전부 현북면 사무소로 집합하여 대한독립만세를 외치기로 하였는데, 우리 마을은 어떻게 할 것인가?”라고 말하자“다른 마을 사람이 집합한다면 대치리 마을 주민도 간다.”라고 대답하여 한윤성 외 여러 주민을 불러 대한 독립 만세운동에 참가하기로 하였다. 9일이 되어서 20명이 나왔기에이들을 이끌고 갔다. 후일 증언에 의하면 자신은 구장으로서 이러한 행동을 한 것은 대한 독립 만세를 외치면 반드시 대한제국이 독립한다는 소문을 들어 이러한 일을 했다고 하였다.

구장 김익열은 김종대에게 현재 여러 곳에서 성대히 대한독립만세를 외치고 있는 중이니 우리들도 부르지 않으면 안 된다고 권유하였다. 그리고 윤명종은 마을 주민 몇 명에게 권유도 하였고 이에 전체 마을 주민이 모여 함께 현북면사무소 앞으로 갔다. 이렇게 구장들이 마을 주민을 선도하여 면사무소에모였다.

일부는 우리나라가 독립된 줄 알고 참가한 이도 있었다. 마을마다 구장들이 선두에 섰고, 현북면에서신망이 있는 임병익·김재한 등과 감리교인 오세옥 등이 앞장선 이 모임은 마치 면민 대회와 같은 분위기였다. 만세 군중은 한창 농번기임에도 불구하고 남녀노소는 주먹밥을 싸서 가지고 만세운동에 참가했다.

▷ 당시 강원도장관의 4월 11일 전화보고문은 다음과 같다.

“4월 9일 양양군 현북면 기사문 주재소(四月 九日 襄陽郡 縣北面 其士門 駐在所)를 습(襲)한 폭민(暴民)은 면장(面長)을 협박(脅迫)하기를 심(甚)히 하여 면장(面長)은 부득이 일시 사무(不得己 一時 事務)를 중지(中止)하고 피난 중(避難中)이다.”

만세고개 유적지

위의 보고문 중 기사문주재소는 현북면사무소를 잘못 보고한 것으로 보인다. 현북면사무소는 중요서류를 이미 감추어 버렸고, 면장과 직원은 모두 도망쳤다. 군중은 면사 무소 주변에 모여서 기세 높게 만세를 부른후 면장을 앞세우고 양양면으로 가려고 먼저 면장을 찾았다. 그러나 면장은 하광정리 구장이었던 김진혁의 집에 3일간 숨어 있었다. 김진혁은 만세운동의 지도자이며 자신이 태극기도 만들고 군중도 동원하였다. 그러나 면장을 개인적인 친분으로 자기 집에 숨겨 주었고, 면사무소의 서류도 자기 집에 보관하여 주었다. 그러면서도 기사문주재소 앞에 가서 만세

를 선창하는 이중적 행동을 하였다. 그 후 모든 구장들이 징역을 살았는데 김진혁은 징역을 면하였다.

현북면의 군중이 면사무소의 주변에서 “대한독립만세”를 부르고 양양면으로 가려고 할 때 양양군 남부에서 신망이 높던 김익제(金翼濟)가 양양면에 가려는 군중을 저지시켰다. 그는 손양면 동호리의 사람으로 그가 하광정리에 온 이유는 양양면에는 수비대가 주둔하고 있어서 그곳에 간다면 인명 피해가 클것 같아서 이를 만류하러 왔다고 하였다.

나) 기사문(基士門) 주재소(駐在所)

이에 계획을 바꾸어, 군중은 하광정리에서 약 1㎞ 정도 떨어져 있는 기사문주재소 앞에가서 만세를 부르기로 하였다. 하광정리와기사문리 사이에는 해발 50m 정도 되는 관(館)고개가 있는데, 김익열·문종석(文鍾錫)·김창환·권광식·김종성·한윤성(韓允聲)·이희원·오정현·김우근 등이 각 마을주민의 선두에서 “대한독립만세”을 선창하면, 모인 군중, 장꾼, 구경나온 어린아이들까지 모두 만세 군중이 되어 “대한독립만세”를 부르며 고개를 올라갔다, 때마침 신작로에 가로수를 심고 지주를 바쳐놓고 있을 때여서 일부 군중들은 지주를 뽑아 들고 관고개[만세(萬歲)고개] 를 넘어갔다.

기사문주재소에는 며칠 전부터 현북면 일대의 만세운동 분위기를 짐작하고 강릉수비대가 도착하여 있었다. 군중이 주재소 전방의 다리 부근에 이르렀을 때 주재소 순사 이홍근이 나와 선두를 막았다. 한참 동안 군중과 일경이 대치하여 옥신각신하다가, 하광정리 구장 김진혁의 선창으로 만세를 불렀고, 이에 만세 소리가 천지를 진동하면서 군중들의 만세운동 분위기가 고조되자, 주재소 옆 개울 언덕에 숨어 있던 5명의 수비대와 일경이 발포하였다. 순식간에 군중의 선두와 고개를 넘는 군중은 쓰러졌다. 현장은 피바다가 되면서 군중은 흩어졌다. 현장에서 9명이 사망하고 약 20여 명이 부상하였다.

당시 일본 수비대 병력이 매복하였던 장소인 현 기사문리 관고개

▷ 당시 상황을 4월 10일 10:00 강원도장관이 보고한 전화보고문은 다음과 같다.

“양양군 현북면 하광정리 야소교도(襄陽郡 縣北面 下光丁里 耶蘇敎徒)를 중심(中心)으로 한 600명 4월 9일 오전 10시(限600名四月九日午前10時) 지개 봉(棒)을 휴(携)하고 만세(萬歲)를 고창(高唱)하면서 기사문경찰관주재소(其士門警察官駐在所)를 습(襲)하여 폭행(暴行)하다 때마침 강릉수비대(江陵守備隊)로부터 래(來)한 보병 5명(步兵 五名)과 공력(共力)하여 발포진압(發砲鎭壓)에 노력, 폭민 사자 9명(努力, 暴民死者 九名) 을 출(出)함 외(外)에 부상자 약간(負傷者 若干) 있는 모양(模樣)이나 불명(不明)”

앞의 전화 보고한 내용의 나무 받침대를 곤봉으로 군중이 주재소를 습격, 폭행한다는 내용은 그 들이 발포하여 9명이 사망한 사실을 합리화시키기 위한 허위 보고였다. 즉 이때 만세운동 참가자들은 전혀 폭력을 사용하지 않았음에도 불구하고 무차별 총격으로 참상은 가혹하였다. 또한 관고개는 만세운동 이후 주민들의 입에서 입으로 만세고개로 자연스럽게 지금까지 부르고 있다.

당시의 피살자는 전원거·임병익·홍필삼·김석희·고대선·황응상·문종상〔(文鍾祥)은 1912년생으로 그의 형인 1902년생 문종희(文鍾熙)를 오기하였음을 2018년 11월 확인 함.〕진원팔·이학봉 모두 9명이었다. 그러나 1923년 12월 1일 자 개벽 42호에는 사망자 10명으로 기록되어 있다. 부상자도 당시 일본의 탄압 때문에 숨겨져서 확실히 파악할 수 없었으나 20여 명의 부상자 중 확인된 사람은 다음과 같다. 하광정리 이종남·이종우·김응옥, 상광정리 오세·오문환 그리고 오세풍, 대치리 황중칠, 어성전리 함병원·강춘실·정홍엽·홍금석·김봉구(金奉九) 등이다.

이날의 독립 만세운동 후 검거되어 태형을 받은 사람을 전부 찾아낼 수 없어 여기에 소개하지 못해 안타깝다. 당시는 일경이 만세 참가자 명부를 작성해 두고 샅샅이 찾아 체포하여 태형을 가하였기 때문에 모두가 숨겼기 때문이다.

이날 독립 만세운동으로 인하여 옥고를 겪은 독립운동가는 오세옥·김창환·김익열·문종석·오정현·김재한·김종대·박원병·김우근·박용기·김두칠·권광식·이형규·김종성·한윤성·이원규·황선주·이희원·우흥수·윤명종·박용규·이희택·이선택 등이다.

8) 현남면(縣南面)과 그 외의 만세운동

양양군 7개 면 중에서 현남면만이 양양독립 만세운동에 참여하지 못하였는데, 양양읍치(襄陽邑治)에서 현남면까지는 가깝게는 50리, 멀게는 70리로 도보로는 5시간 이상의 거리에 위치하였으므로 연락과 왕래가 자유롭지 못한 지리적 특성이 있었다.

또한 공교롭게도 양양으로 가는 길목에는 기사문주재소가 가로막고 있어 경계가 삼엄한 주재소를 도저히 통과할 수 없는 실정이었다. 통과했더라도 양양 만세운동에 참가하려면 1박 2일의 기간이 소요되므로 무리였다.

그러나 현남면 주민들은 양양독립 만세운동에 참여하려고 마을마다 구장이 주선하는 움직임이 있었다. 이것을 미리 탐지한 일경은 사전봉쇄 작전을 폈으므로 양양장터 만세운동에는 참여하지 못하게 되었다. 하지만 애국충정에 들끓는 현남면민은 계속 동요하였다.

일본 군경의 삼엄하고 철통같은 경계 아래에서도 기사문사건 이외에도 만세운동이 있었는데 5월 9일 오전 10시부터 오후 2시까지 양양면 남대천 앞산에서 38명이 만세운동을 전개하였다.

▷ 1919년(대정 8년) 5월 14일 강원도장관이 내무부장관에게 소요 사건에 관한 건 보고에 의하면

“4월 9일 기사문주재소 만세운동 이후 수비 병력을 증파하여 양양군 전 지역에서 경찰이 금일까지 독립운동가 374명 검거하였고, 자수자 211명이었다.”라고 하였다.

양양 3·1만세 운동은 3일부터 9일까지 7일간 6개면 82개 마을에서 하루도 빠짐없이 계속하여 연인원 15000여 명이 참가하였다. 만세 장소는 양양장터, 물치장터, 양양군청과 경찰서, 대포주재소, 기사문주재소, 강현면사무소, 서면사무소, 현북면사무소 등이었다.

양양군의 만세 운동에서 일제의 폭압으로 사망자 12명, 부상자 43명, 수형자 87명, 체포 172명이었다. 검거와 태형은 수없이 많았다.

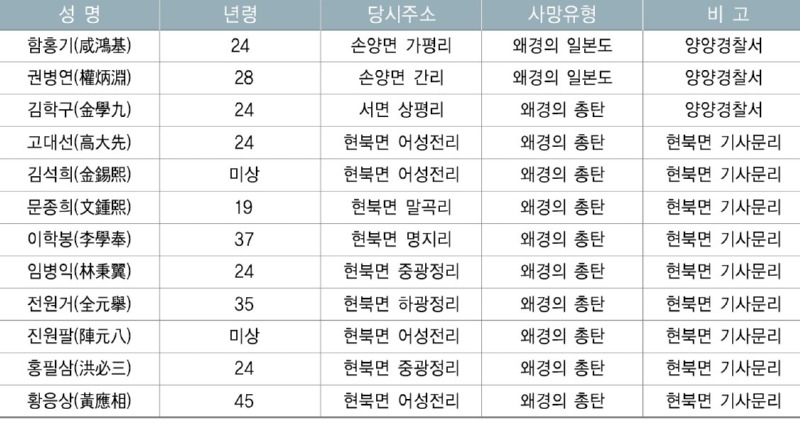

▷ 사망자(死亡者) 명단

▷ 양양 3·1만세 운동 당시 수형자(受刑者) 명단(면별/성명)

강현면

김경도(金敬道), 김대광(金大光), 김대선(金大先), 김두영(金斗榮), 김승식(金昇式), 김원식(金元植), 김진선(金振璇), 김창열(金昌烈), 김철기(金鐵起), 김태선(金泰善), 김환기(金桓起), 박관홍(朴寬弘), 박봉래(朴鳳來), 박순범(朴淳範), 박제범(朴濟範), 심한준(沈漢俊), 양익환(梁益煥), 윤순범(尹順範), 윤형집(尹亨集), 이능우(李能雨), 이상우(李相雨), 이종엽(李鍾燁), 이철우(李喆雨), 이형우(李炯雨), 장세환(張世煥), 전달원(全達元), 추병원(秋秉元)

양양면

김계호(金啓鎬), 김규용(金圭容), 김명기(金明基), 김봉도(金鳳道), 김봉운(金鳳運), 김재구(金在龜), 김종태(金鍾台), 김주열(金周烈), 김주호(金周鎬), 김필선(金弼善), 이경근(李敬根), 이관진(李寬鎭), 이원도(李源燾), 이원희(李源熙), 최영덕(崔永德), 최인식(崔寅植), 최항식(崔亢植)

손양면

김종택(金鍾澤), 김진열(金振烈), 신세묵(辛世默), 최한두(崔漢斗), 이국범(李國範)

서면

김동섭(金東燮), 노용수(盧龍秀), 최학길(崔學吉)

현북면

권광식(權廣植), 김두칠(金斗七), 김우근(金禹根), 김익열(金益烈), 김재한(金在漢), 김종대(金鍾大), 김종성(金鍾聲), 김창환(金昌煥), 문종석(文鍾錫), 박규병(朴奎秉), 박용기(朴容琦), 박용규(朴容圭), 박원병(朴元秉), 오세옥(吳世玉), 오정현(吳鼎鉉), 윤명종(尹明鍾) ,이선택(李善澤), 이종은(李鍾殷), 이원규(李元圭), 이형규(李亨奎), 이희원(李喜源), 이희택(李喜澤), 우흥수(禹興遂), 한윤성(韓允聲), 황선주(黃璇柱)

도천면

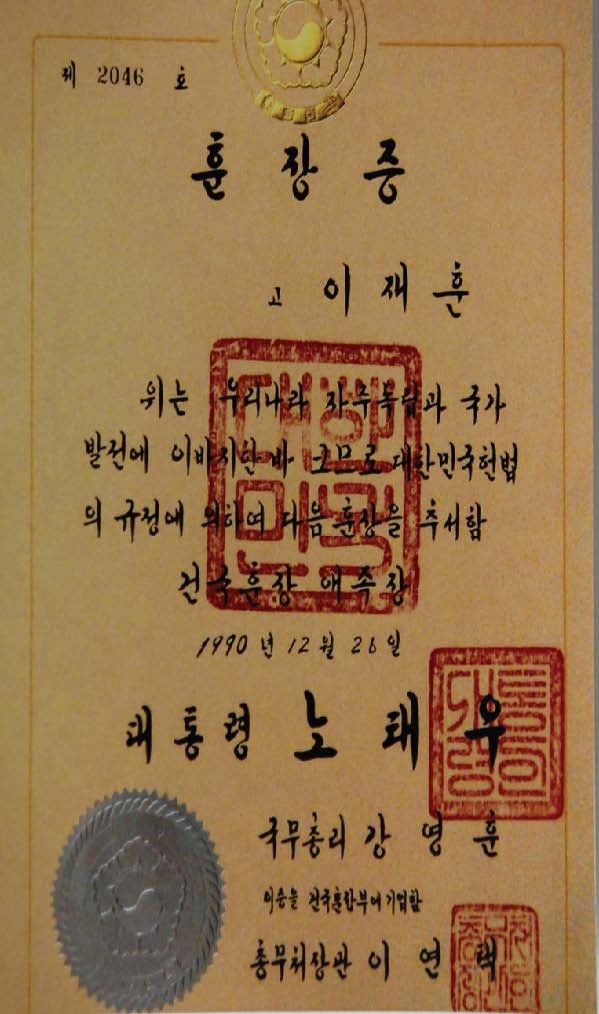

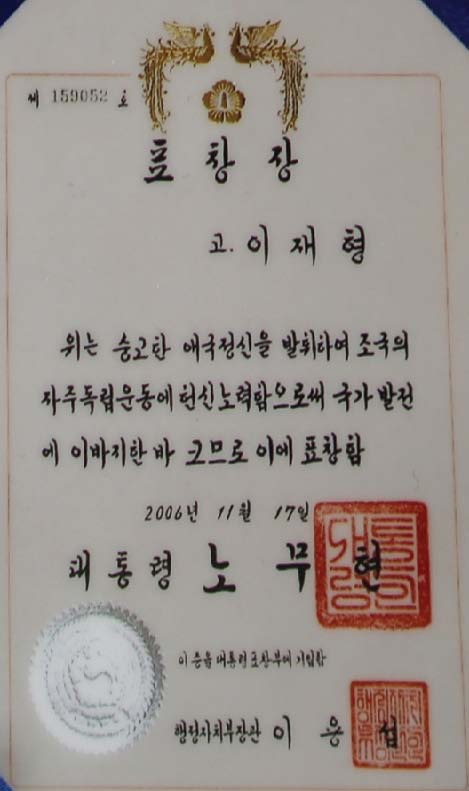

김영경(金英經), 김정식(金鼎式), 박사집(朴士集), 이석범(李錫範), 이재형(李載炯), 이재훈(李載勳), 이종국(李鍾國), 이종범(○○○), 이종순(李鍾淳), 이춘재(李春在)

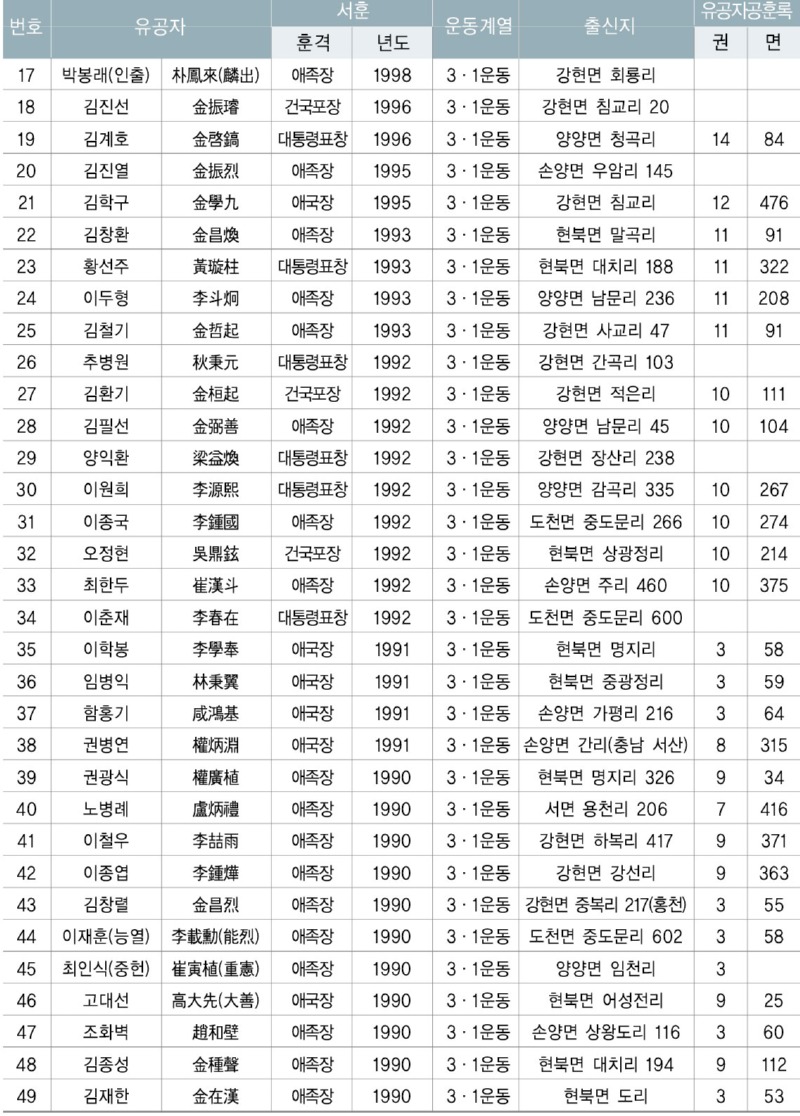

▷ 독립유공자(獨立有功者) 현황 (72명)

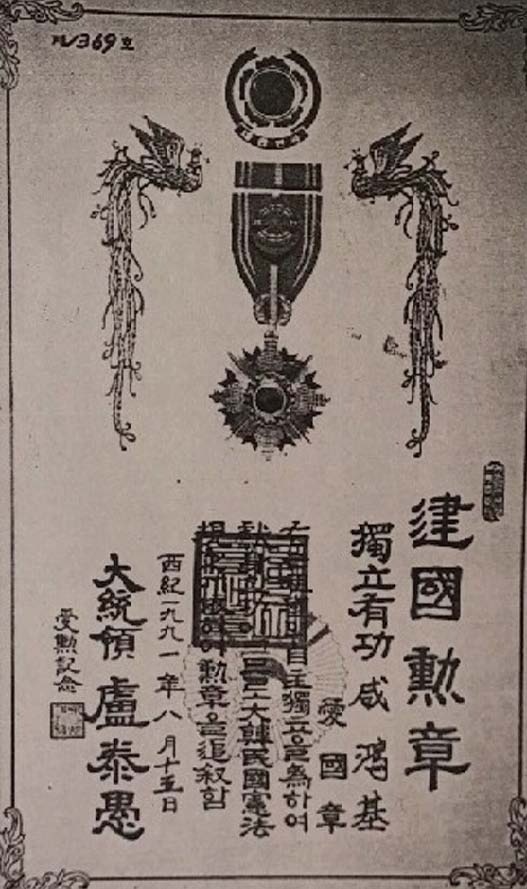

함홍기 : 건국훈장 애국장

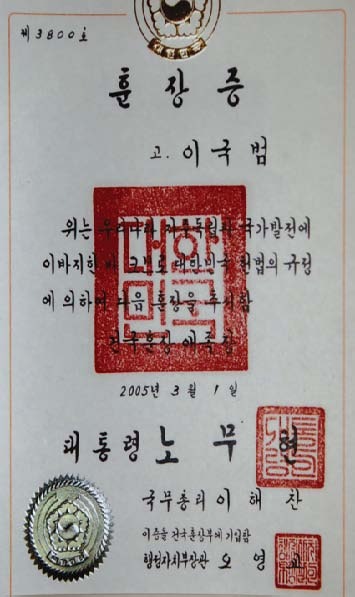

이국범 : 건국훈장 애족장

이재훈 : 건국훈장 애족장

이재형 : 대통령표창

-

- 이전글

- 다. 양양 3·1만세 운동의 전개(展開) (3)

- 24.03.11

-

- 다음글

- 2. 3·1만세운동 이후 양양지역의 사회

- 24.03.08