4. 분석실

페이지 정보

본문

(구술자 서문리 황백주 76세)

사례 1 ◆ 분석실의 하루일과

부석실은 광석이 몇 %가 포함되었는지를 시험하는 부서인데, 분석실이 있고 현장에서 일하는 사람이 있고 그래요. 현장에서 일하는 사람들은 분석재료를 만들어 분석실에 갖다 주면 분석실에서 약품을 넣어 몇 % 철광석이 나온다. 또광석에 유황이 몇 % 들었는지를 확인한다.

유황이 많이 들어간 광석은 잘 안 알아주었다. 선광과에 분석실에서 10~15년있었는데 나중에 광업소가 작아지니까, 통폐합시키고, 인원 감축을 시켰다. 과는 관리과지만 근무는 선광부에 가서 일했다.

광석이 나오게 되면 조금 쪼개 가지고 그걸 가루로 만들어요. 밀가루처럼 가늘게 싹 빻아 그걸 분석실에서 시약을 넣어 광석이 지금 몇 %인지를 환산한다.

분석은 3교대 하다가 2교대 하다가 1교대로 변경되었다.

광석은 분광도 나오고 굵은 광석도 나오고, 버리는 것도 나오는데 그것도 다했다.

채광에서 광차로 나오면, 한 광차마다 뜨는 것이 아니라 한 다리 또는 두 다리 건너 채취를 해서 분석을 한다.

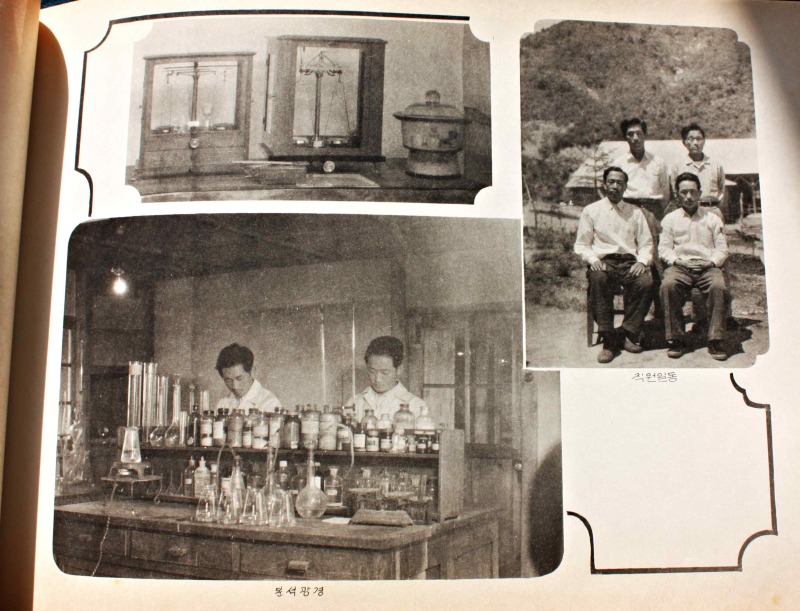

<사진 10> 당시 분석실(1958년경)

샘플은 광차가 굴에서 나올 때마다 채취해서 하였다. 각 항마다 광차가 나올 때마다 매번 채취하였다. 한 광차 당 무조건 한번씩 캐고 양도 한 광차에 몇 kg 기준이 있는데, 각자의 감각으로 도구에다가 홉빠같은 걸로 긁어서 채취했다.

사람 많을 때는 4명이 있었다. 1개조가 광차가 나오는 동안만 채취하는 시료 공이라고 하는데, 광차가 들어오는 만큼 채취를 하는데, 결과적으로 광차가 들락거리면 무조건 하게 되어 있다.

광차가 선광장으로 들어오는 횟수는 대략 200대 내지 300대 정도 되었고, 광차는 몇 대라고 정해져 있는 것이 아니고, 작업에 따라 많을 때도 있고 적을 때도 있고 채광해서 광이 없으면 며칠 동안 안 나오고 그럴 때도 있다.

도목항이나 양양항 같이 사람 많은 항은 많이 나오고, 사람이 적은 항은 또몇 대 안 나오고 광차의 소속은 따로 있다. 사람의 수에 따라 달랐고, 디젤카 운전수는 각 항별로 따로 있었다.

분석실은 원래 관리과 분석계인데 계장과 주임이 있었으며, 현장에 나가서 시료공이라고 24명(8명 × 3교대)이 있었다.

분석계가 해체 되고 난 후에 오야삥 둘 선광 하나 자선단에 하나 넷인가 있었다.

선광과 에서는 한 기계를 오래 못 보게 한다. 한 6개월인가에서 한번 씩 작업장을 바꿔주는데 볼밀도 봤다가 자이라 기계도 봤다가 쪼크레샤라 든가 그런 것도 봤고, 그 사람 능력을 봐가지고. 그 자이라 라는 기계는 서독제 서독제그 기계는 정돠제그좀 특이하고 꼼꼼한 사람이 해야지 막말로 희미한 사람은 거기에 가지도 못하는데, 자이라는 큰 돌을 잘게 부스는 거고, 볼밀은 부슨 돌은 더 잘게 부스는 기계다.

선광장에서는 다리도 다치고 기계에 팔이 딸려 들어가 팔을 다치기도 하고 사람이 죽는 사망사고가 한 6~7명 되는 것 같았다.

광산에서 눈 맞아서 결혼한 사람이 한 5명? 양양사람들도 많았고 객지 사람 들도 많았는데, 결혼하고 나서 거의 다 객지로 나갔다.

물로 하는 습식 자선이라고 쇠를 물로 씻겨 내서 가루를 만들어내는데. 그 겨울이면 추워서 얼잖아요 막 교대 들어갔는데 엄청 추웠지요. 사항골 이라는 데에서 내려치는 바람이 얼마나 쎈지, 그 기계가 얼게 되면 기계가 안돌아가잖아요 거기다가 불로 화덕을 만들어서 녹여가지고 기계를 돌리고 그랬는데, 그게 힘들었던 거 같다. 봄, 가을은 일하기 참 좋았는데, 특히 겨울엔 힘들었다.

물이 딱딱하게 얼게 되니 물을 녹이는 것이 아니라 기계를 녹이는 거다.

처음 임시부 때에는 버스가 한 대 밖에 없어서 고입인 사람도 승차권으로 출퇴근 버스를 탔다. 임시부이기 때문에 걸어 다녔다.

한겨울에 눈이 허리만큼 왔을 때 한 2번 정도 출근을 해서 갔다가 온 것 같다.

밤 12시에 출근하는 날에 버스가 11시 30분에 오는데, 시간에 늦어서 광산까지 3~40분 정도 걸어간 적도 3~4번 정도 있었다.

-

- 이전글

- 3. 운반부

- 24.02.20

-

- 다음글

- 5. 공작실 및 선광수리실

- 24.02.20