9월 - 양양 남대천의 입, 한개목을 아시나요?

페이지 정보

본문

남대천 전경

양양10경 중 제1경인 양양남대천(이하 남대천이라 부름)은 본천(本川)과 후천(後川)의 두줄기로 이루어졌다. 본천은 오대산 두로봉(해발 1,422미터)에서 발원하여 강릉 부연동과 양양 법수치리와 어성전리를 지나면서 면옥치천 및 어성전천을 품는다.

후천은 구룡령에서 발원한 물줄기가 점봉산과 오색령에서 시작된 오색천과 합쳐져 내려오다가 장승천과 거마천을 만난다. 본천과 후천은 월리와 북평리 일대에서 합수하여 양양 읍내를 관통, 동해에 닿는다. 남대천은 본천(54Km)과 후천(34.2Km) 그리고 지류하천들을 합칠경우 물길의 길이가 140킬로미터에 달하는데 가뭄이 심할 때에도 양양의 젖줄 역할을 충실히 담당해오고 있다.

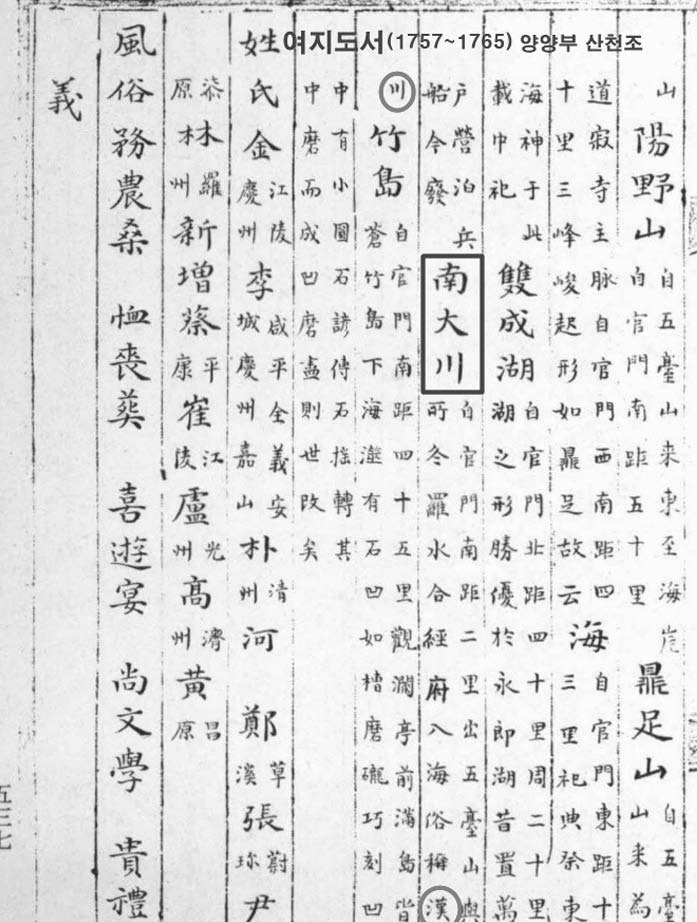

남대천은 우리나라에서 동해로 흐르는 하천 중에 가장 길다. 그래서인지 고문서에 남대천의 별칭으로 한천(漢川)이 보인다. 여지도서(與地圖書)에는‘남대천은 오대산에서 발원하여 소동라령(현 북암령)의 물과 합쳐져 바다로 들어가는데 속칭 한천이라 한다’고 적혀 있다. ‘크다’는 의미의 옛 우리말인 ‘ᄒᆞᆫ’이 한자표기 한(漢)으로 바뀌어 강 이름에 쓰인 것으로 보인다. 서해로 흘러드는 큰 강을 한강이라고 부르듯 동해로 흐르는 큰 내를 한천이라 부르는 것은 이상하지 않다. 어찌 되었든, 남대천은 조선시대 양양부(襄陽府)가 있던 곳 남쪽에 자리 잡아 흐르는 커다란 강이라하여 붙여진 이름이다.

여지도서에 표기된 한천

설악산~오대산 구간의 백두대간이 남대천의 발원지라면 남대천이 동해와 접하는 조산리~가평리 일대가 남대천 하구이다. 하구는 강의 입인데 강물과 바닷물이 들고난다. 남대천하구에는 모래톱이 있는데 밀물이 높이 들어오거나 동풍으로 바닷물 수위가 올라가게 되면 하구의 물흐름이 점점 느려져 모래가 쌓여 막히고, 강물이 불어나고 조수(潮水)가 낮아지면 막혔던 모래톱이 열린다.

남대천하구는 고유한 이름을 가지고 있다. 그런데 그 이름을 조금씩 다르게 부른다. 한계목, 항계목, 한개목 혹은 항개목이라고도 하는데 근거 있는 이름을 밝혀 사용하는 게 좋겠다.

조선시대 1490년~1605년 사이에는 조산리에서 기정리 동쪽에 이르는 사천리 인근에 해군항만이 있었다. 성종 때 동해안 방어를 위해 수군만호영(水軍萬戶營)을 양양부 조산리에 설치하고 대포영(大浦營)이라 불렀는데 영의 위치는 동명서원 부근이다. 남대천과 인접한 이 일대에 배가 드나들었음은 배둔지[船屯池]라는 지명에서도 찾아볼 수 있다. 배둔지는 지금은 논이지만 당시에는 대포영의 병선(兵船)을 매던 곳으로 도평(島坪) 가운데인 포월천 근처이다. 대포영은 1605년 을사포락 이후 점차 매몰되어 사라졌다.

남대천하구는 대포영의 길목이었을 터이니 하구의 이름을 대포(大浦)와 연관 지어 유추해보아도 무리가 없겠다. 옛 우리말 ‘ᄒᆞᆫ’에 해당하는 것이 대(大)이고, ‘개’란 강이나 내에 바닷물이 드나드는 곳 즉, 포(浦)나 석호(潟湖)를 일컫는 말이니‘대포’가 곧‘한개’인 것이다. 두 물체 사이를 잇는 잘록한 부분을 ‘목’이라 하는데 하구가 바로‘목’이다. 이렇게 보면 남대천하구의 올바른 지명은‘한개목’이다. 자음접변 현상으로 한개목은 항개목으로 소리가 나는데 그대로 적은 것이‘항개목’이다. 한계목은 한계령을 염두에 둔 것으로 보이지만 남대천과는 어떠한 연관성도 찾기 어렵다.

한개목의 개 막힘 현상은 1년에 3∼5회 정도 발생하는데 역류한 바닷물로 남대천하구는 바닷물과 민물의 중간쯤 되는 염분농도를 지닌다. ‘강’이라고 하면 흘러가버린다는 소실적(消失的) 이미지가 강하지만 황어 은어 연어와 같은 회귀어종이 돌아오는 남대천은 좀 다르다.

강에서 태어나 바다로 떠나는 새끼들의 손을 마지막으로 잡아 주는 곳이자 고향을 찾아오는 다 큰 자식들이 자기를 잉태했던 모천에 적응하는 곳, 한개목이 있기 때문이다.

한개목 전경

-

- 이전글

- 8월 - 바꾸미들이 넘던 길 단목령

- 24.01.15

-

- 다음글

- 10월 - 사리란 무엇입니까?

- 24.01.15