2.1 단묘건축의 개념과 분류 (1)

페이지 정보

본문

단묘건축의 정의는 유교의 사상을 바탕으로 발전한 개념으로 단(壇)은 지붕이 없는 1단 내지 2단의 제단을 만들어 제사를 지내는 공간이며, 묘(廟)는 지붕이 있는 건물로 유교적 신위를 모신 묘당(廟堂), 신당(神堂), 사우(祠宇) 등으로 표현된다. 단묘건축을 사묘건축이라는 용어로도 사용하는데, 사묘건축은 주로 실질적인 건물이 있을 때 주로 사용된다. 그러나 사묘건축의 사 (祀)는 제사를 지내는 터라는 사전적 의미가 있으며 동시에 제사를 지내는 사당의 의미도 있어서, 단묘건축과 사묘건축은 그 의미와 사용에 있어 큰 차이가 없다. 다만, 제단으로 된 사묘건축일 경우 단(壇)의 의미가 강조되어 단묘건축으로 사용된다. 중국에서는 단묘건축으로 분류한다.

예제건축은 단묘건축의 또 다른 명칭이다. 조선시대는 국가의 제례를 법과 의례로 정하여 유교국가로서의 중요성을 강조하였는데, 제례관련 건축을 배치, 규모와 구조, 장식에 이르는 건축의 기본적인 규범을 유교 예법을 근거로 하여 경국대전과 국조오례의에 그림과 글로 기록하였다. 예제는 이와 같은 제례의식을 예법으로 정한 것으로, 단묘건축은 국조오례의 중 길례에 해당하는 건축을 의미한다. 따라서 예제건축이 단묘건축보다 큰 범주의 영역으로 단묘건축이 예제건축에 속한다 할 수 있다.

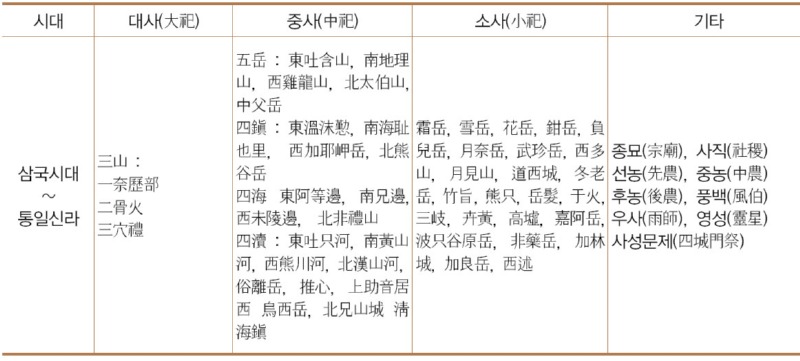

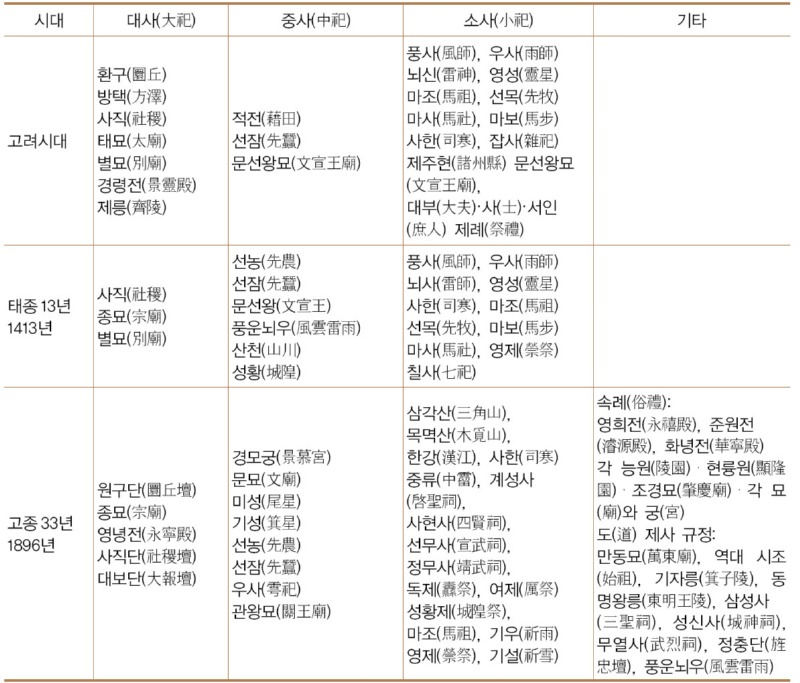

단묘건축 분류는 시기적으로 삼국시대에서 통일신라시대, 고려시대, 조선초기에서 조선후기, 그리고 고종대로 구분할 수 있다.

다음 표는 삼국시대에서 고종대까지 단묘건축의 전개를 비교한 표이다. 1)

<표 1> 단묘건축의 시기에 따른 규모 분류

통일신라 때 단묘건축은 전국의 명산과 대천을 대사(大祀), 중사(中祀), 소사(小祀)로 구분하여 이루어졌다. 이에 대한 기사는 삼국사기 권 제32 잡지(雜志) 제1 제사 악(祭祀 樂)편 중, 제사에 상세히 기술되어 있다. 다음은 기사의 내용이다.

"三山五岳已下名山大川 分爲大中小祀

大祀

三山 一奈歷(習比部) 二骨火(切也火郡) 三穴禮(大城郡)

中祀

五岳 東吐含山(大城郡) 南地理山(菁州) 西雞龍山(熊川州) 北太伯山(奈已郡) 中父岳(一云公山 押 督郡) 四鎭 東溫沫懃(牙谷停) 南海耻也里(一云悉帝 推火郡) 西加耶岬岳(馬尸山郡) 北熊谷岳(比 烈忽郡) 四海 東阿等邊(一云斤烏兄邊 退火郡) 南兄邊(居柒山郡) 西未陵邊(屎山郡) 北非禮山(悉 直郡) 四瀆 東吐只河(一云槧浦 退火郡) 南黃山河(歃良州) 西熊川河(熊川州) 北漢山河(漢山州) 俗離岳(三年山郡) 推心(大加耶郡) 上助音居西(西林郡) 烏西岳(結已郡) 北兄山城(大城郡) 淸海鎭(助音島)

小祀

霜岳(高城郡) 雪岳(䢘城郡) 花岳(斤平郡) 鉗岳(七重城) 負兒岳(北漢山州) 月奈岳(月奈郡) 武珍 岳(武珍州) 西多山(伯海郡難知可縣) 月見山(奈吐郡沙熱伊縣) 道西城(萬弩郡) 冬老岳(進禮郡丹川 縣) 竹旨(及伐山郡) 熊只(屈自郡熊只縣) 岳髮(一云髮岳 于珍也郡) 于火(生西良郡于火縣) 三岐 (大城郡) 卉黃(牟梁) 高墟(沙梁) 嘉阿岳(三年山郡) 波只谷原岳(阿支縣) 非藥岳(退火郡) 加林城 (加林縣 一本有靈嵒山‧虞風山 無加林城) 加良岳(菁州) 西述(牟梁) …"

상기의 기사를 살펴보면, 대사는 삼산으로 신라 경주 주변을 보호하는 산, 혹은 신라 국토에서 주요한 3곳의 산을 삼산으로 하여 재사의 제례를 지냈다고 하며, 중악은 오악・4진・4해・4독의 명산대천에 대하여 제사를 지냈고, 소사는 그 외의 지역에 제사를 지냈음을 알 수 있다.

여기서 동해신묘가 속하는 의미의 사해(四海)에서, 동해는 아등변으로 퇴화군은 현재 포항지역 이다. 남해는 부산 동래, 서해는 군산, 북해는 삼척지역이다. 고려와 조선시대의 해신사 위치와 차이가 있다. 이는 당시 영토와 연관이 있다. 조선시대 세조 2년 집현전 직제학 양성지는 당시의 동해·남해·서해의 신사의 위치가 개성을 중심으로 정한 곳이기 때문에 “동해신(東海神)을 강릉(江陵)에, 서해(西海)는 인천(仁川)에, 남해(南海)는 순천(順天)에, 북해(北海)는 갑산(甲山)” 2)

으로 옮기는 것을 상소한 기록이 있다. 이는 각 시대에 따라 수도를 중심으로 방위를 결정하여악(嶽)・해(海)・독(瀆)의 위치를 정하였다는 것을 알 수 있다.

이외에 조선시대 대사로 분류된 종묘와 사직은 신라에도 종묘의 경우 2대 남해왕 대의 시조 혁거세 사당건립과 22대 지증왕의 신궁설립, 36대 혜공왕대의 5묘 제정 등이 이루어졌으며, 사직은 37대 선덕왕대에 세웠음이 기술되어 있다. 조선시대 소사의 경우, 신라 또한 선농(先農)・ 중농(中農)・후농(後農)・풍백(風伯)・우사(雨師), 영성(靈星)을 치제하였음이 기술되어 있으며, 사성문제(四城門祭)를 지내 도성의 안위를 위한 특별제도도 시행했음을 알 수 있다.

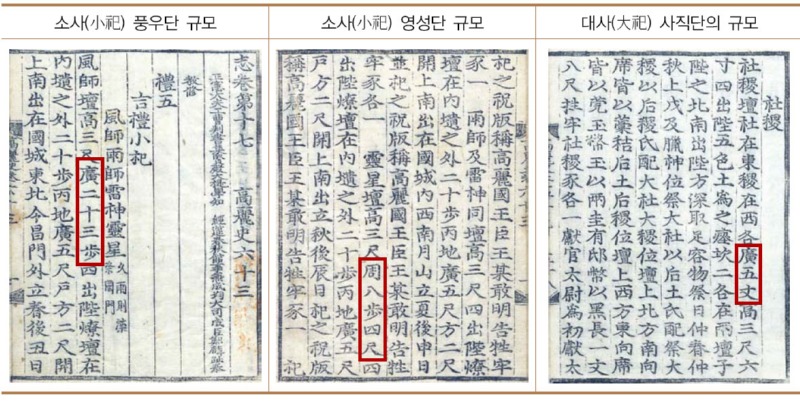

고려시대의 단묘건축은 고려사(高麗史) 권59 지(志) 권제13 예(禮) 1에서 권63 지(志) 권제17 예(禮) 5까지 기술되어있다. 예1(禮 一)에서는 길례대사로 환구(圜丘)・방택(方澤)・사직 (社稷)을, 예2(禮 二)에서는 길례대사(吉禮大祀) 태묘(太廟)를, 예3(禮 三)은 태묘(太廟)・별묘 (別廟)・경령전(景靈殿)・제릉(齊陵)에 대하여 설명되어 있다. 예4(禮 四)는 길례중사(吉禮中祀)로 적전(藉田)・선잠(先蠶)・문선왕묘(文宣王廟)를 기술하였다. 예5(禮 五)는 길례소사(吉禮小 祀)로 풍사(風師)·우사(雨師)·뇌신(雷神)·영성(靈星)과 마조(馬祖), 선목(先牧), 마사(馬社), 마보 (馬步), 사한(司寒), 제주현(諸州縣) 문선왕묘(文宣王廟), 대부(大夫)·사(士)·서인(庶人) 제례(祭 禮), 그리고 잡사(雜祀)에 대하여 기술하였다. 이상 고려사 기사를 통해 고려는 유교 중심의 예제영향과 황제국의 위상으로 인하여 대사에 환구가 도입되었으며, 중사에서는 문선왕묘 즉 성균관의 문묘가 도입되었음을 알 수 있다. 소사에서는 본 연구대상인 악・해・독과 위상이 유사한 풍사・우사・뇌신・영성이 위치하고 있다. 고려시대에 해신사가 운영되었던 점을 보면악・해・독은 소사로 운영되었을 가능성이 있다고 판단된다. 여기서 고려사에는 풍사의 규모를 기록하였는데, 그 기록은 다음과 같다.

"풍사단(風師壇). 높이가 3척이고 너비가 23보이며, 사방으로 계단을 둔다. 요단(爎壇)은안쪽 유(壝)의 바깥에서 20보 떨어진 남쪽[丙地]에 두되, 너비를 5척으로 하고 출입구[戶]는사방 2척으로 하여 위를 틔우고 남쪽으로 출입한다." -『고려사(高麗史)』권63 지(志) 권제17 예(禮) 5 풍사·우사·뇌신·영성

여기서 살펴봐야 할 내용은 너비이다. 23보는 1보가 주척으로 6척이므로, 23보는 주척 138 척이다. 1주척이 20.7~8㎝단의 너비는 28.7~8미터이다. 제단으로 하기 에는 너무 큰 규모이다.

조선시대 중사규모인 풍우단과 악・해・독단의 규모는 2장3척 즉 23척이다. 현재의 도량형으로 환산하면, 세종시대 1척 32.21㎝를 23척으로 하면 7.4m이다. 고려시대 제단규모가 조선시대 보다 규모가 큰 것을 감안하여도 상대적으로 거대한 것을 볼 수 있다. 만약 23보를 23척으로 환산하면 고려시대 영조척이 30㎝전후로 6.9m이다. 고려사에서 영성단 둘레가 8보4척으로 주척52척으로 현대 길이로 환산하면, 10.76m이며, 한 변이 2.69m이다. 일반적으로 풍사가 영성 단보다 큰 것을 감안하여도 28m는 이해하기 어려운 길이이다. 3) 따라서 고려사에서의 풍우단 너비는 오기로 판단할 수 있다. 광(廣)이 아닌 영성단과 같이 주(周)로 하면 한 변이 7.2m정도로 충분히 납득할 수 있는 규모이다.

조선시대 단묘건축의 분류와 규모는 국조오례의의 구분을 통해 알 수 있다. 제사의 규모를 대사(大祀)・중사(中祀)・소사(小祀)로 구분하여 분류하였는데, 대사에는 종묘와 사직이 있으며, 중사는 풍・운・뇌・우, 악・해・독, 선농, 선잠, 우사, 문선왕 등을 대상으로 하였고, 소사는 전국에 분포하고 있는 여제와 명산대천 등을 대상으로 하였다.

<표 2> 고려사에서의 단묘건축의 규모

--------------------------------

1) 김상태, 단묘건축 양식과 남악사, 구례남악사지 성격과 향후 활용방안, 구례군・나라문화재연구원, 2022.02.18., pp.33~34

2) 세조실록 3권, 세조 2년 3월 28일 정유 3번째기사, 1456년 명 경태(景泰) 7년 “ … 一, 岳、鎭、海、瀆。 蓋一代之興, 必有一代之制, 本朝岳鎭海瀆名山大川之祀, 皆倣三國及前朝之舊而爲之, 多有可議 者焉。 龍興江我太祖興運之地, 至於妙香山 檀君所起, 九月山有檀君祠, 太白山神祠所在, 金剛山名聞天下, 長白山在先春嶺 之南甲山之北, 實爲國之北岳。 臨津國之西關, 龍津國之東關, 洛東江 慶尙大川, 蟾津 全羅大川, 博川江卽古大寧江, 以至菩 提津、五臺山, 皆不在祀典。且東、南、西海神祠, 皆自開城而定之, 亦乖方位, 乞命禮官詳加考定, 以三角山爲中岳, 金剛山 爲東岳, 九月山爲西岳, 智異山爲南岳, 長白山爲北岳, 白岳山爲中鎭, 太白山爲東鎭, 松岳山爲西鎭, 錦城山爲南鎭, 妙香山爲北 鎭。又移祭東海神於江陵, 西海於仁川, 南海於順天, 北海 【鴨綠江上流】 於甲山, 以龍津爲東瀆, 大同江爲西瀆, 漢江爲南 瀆, 豆滿江爲北瀆。又以木覔山、紺岳山、五冠山、雞龍山、雉岳山、五臺山、義舘嶺、竹嶺山爲名山, 熊津、臨津、菩提 津、龍興江、淸川江、博川江、洛東江、蟾津爲大川, 依例致祭, 【楊津二處、德津二處、伽耶津、主屹山、亏弗山、牛耳 山、鼻白山、長山串、阿斯津、松串、沸流水、九津、溺水可革】 以新一代祀典。 是則山川之載祀典者, 古今皆三十四, 而 仍舊者十七, 移祭者四, 新陞者十三, 可永革者亦十三矣。…”

3) 고려사에서 대사인 사직은 길이가 5장, 중사인 선농적전은 3장이다. 따라서 소사인 풍사와 우사, 뇌신의 규모를 23보를 23척으로 가정하면, 6.9m, 23보를 둘레로 가정하면 7.2m이다.

-

- 이전글

- 2. 단묘건축과 악(嶽)・해(海)・독(瀆) 단묘건축

- 23.03.06

-

- 다음글

- 2.1 단묘건축의 개념과 분류 (2)

- 23.03.06