4.1.2 발굴조사 후 신당이 복원된 악・해・독 단묘건축

페이지 정보

본문

가. 남해신사(南海神祠) 33)

(1) 개요

■ 지정번호: 전라남도 기념물 제97호

■ 창건시기: 고려 현종 19년(1028, 최초기록), 조선시대 중건

■ 현황조성: 1998년 발굴조사, 2001년 복원

■ 위치 : 전라남도 영암군 시종면 옥야리 1005번지

남해신사는 고려 현종 때 부터 일제침략기 (1910) 이전까지 국태민안과 풍농․풍어를 위해 국가에서 주도하여 제사를 지냈던 곳으로 우리 나라 3대 해신사 중 하나이다. 남해신사가 위치한 지역은 당시 나주고을에 속한 지역이었으나 1895년(고종 2)에 행정제도 개편으로 영암 군에 편입되었다. 동해의 강원도 양양에 동해 묘와 서해의 황해도 풍천에 서해신사, 그리고 전라도 나주에 남해신사 등 우리나라를 에워싼

3바다에 해신당을 두고 제사를 지냈다.

남해신사지는 1998년 목포대학교박물관에 의한 발굴조사 결과 신당, 내삼문, 외삼문등 건물 지와 담장 등 주변시설물이 확인되었다. 영암군 에서는 발굴조사 보고서 및 전문가 자문을 토대로 2001년 신당과 내삼문 일부를 복원하였으며 2003년부터 영암군 주관의 해신제를 지내고 있다.

<그림 14> 현재 남해신사의 삼문과 신당의 전경

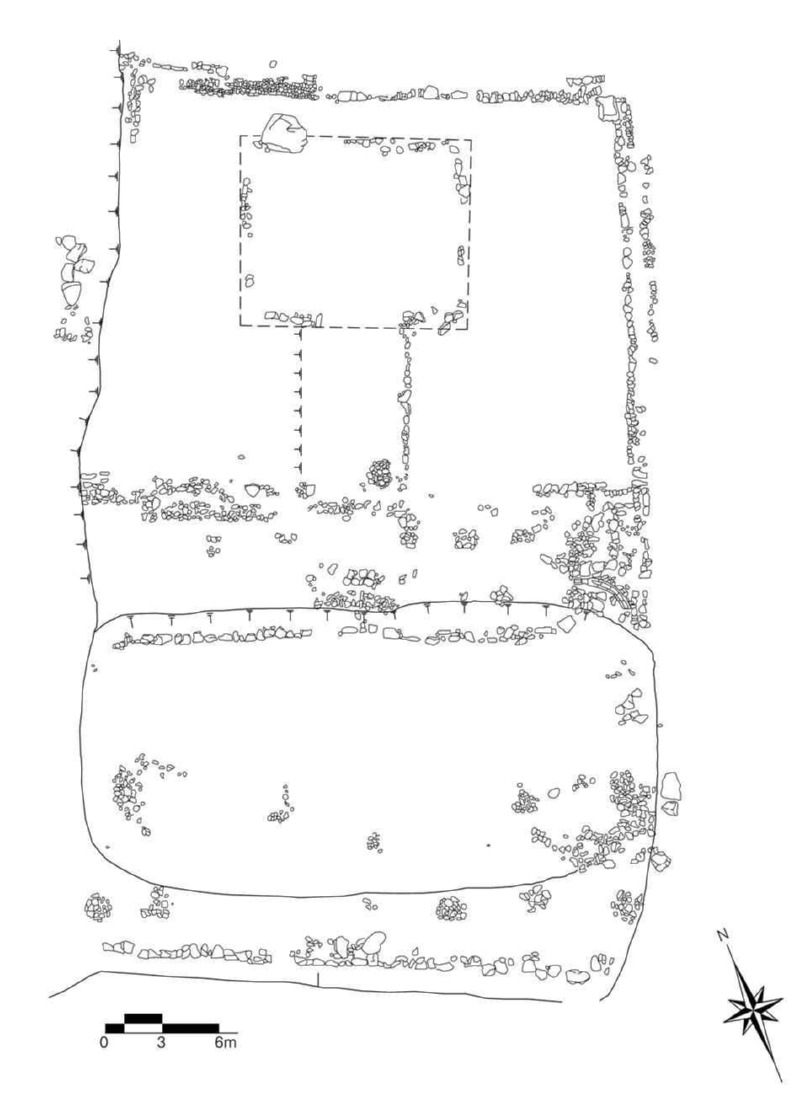

<그림 15> 남해신사 발굴도 (목포대학교 박물관)

(2) 발굴조사 내용

남해신사는 전형적인 유교건축 배치를 기초 하고 있다. 이는 제례를 하기 위한 공간으로 향교, 서원, 단묘건축에서 그 배치의 유사성을 찾을 수 있다. 최상의 위치에 신당이 위치하고 신당아래는 보도가 있어 중문간채(내삼문)와 연결되고 있다. 삼문의 양옆에는 익실(혹은 익사)이 있어 제사를 지내기 위한 준비 공간 혹은 관리 공간으로 보이며, 그 아래로는 대문간채(외삼문)로 추정되는 발굴지가 있다. 상기의 도면은 발굴당시의 배치현황을 알 수 있는 발굴도로 신당과 중문간채, 대문간채의 영역이 나타나 있다.

그러나 위의 발굴도에서 나타난 바와 같이 이미 초석이 망실된 상태에서 초석 및 석렬의 기초가 조금 나타나 있었을 뿐 정확한 건축유구가 발견되지는 않았다.

영암군은 2001년에 발굴도를 기초로 한 복원공사를 시작하였는데, 현재 신당과 내삼문만이 복원되었고, 다른 건축물과 시설물은 복원되지 않은 상황이다. 역사문헌에 의한 배치규모는 중사(中祀)규모로 양양의 동해묘와 중악단의 규모와 매우 비슷하다. 복원된 신당과 중문을 제외한 중문간채, 대문간채, 담장의 복원계획과 우물시설의 복원계획은 민족종교시설인 남해신사의 완성된 복원배치를 이루게 한다.

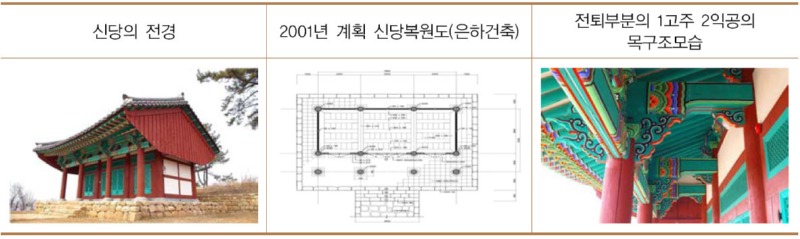

(3) 2003년 복원 신당

2003년에 복원된 남해신당은 정면 3칸, 측면 1칸 반의 규모로 이루진 사당건축이다. 제사를 지내기 위한 공간으로 향교의 대성전, 서원의 사당과 같은 제사건축물이다. 남해신당은 일반적 으로 제사건축에 많이 쓰이는 맞배지붕으로 이루어져 있으며, 처마곡 즉 조로(앙곡)가 있는 모습이다. 지붕의 측면을 풍판으로 막아 합각처리를 하여 측면 가구를 노출시키지 않았다.

공포구조는 1출목 2익공 형식으로 이루어져 있는데, 이는 주심포형식의 발전에서 나타난 모습 이라고 할 수 있다. 일반적인 사당건축의 공포형식을 주심포 혹은 출목익공을 사용함은 남해신 사와 같은 맥락이라고 볼 수 있다. 남해신당의 익공은 그 쇠서의 내밀기가 약하고, 매우 간략 하게 되었음을 알 수 있다. 내부구조는 대들보와 종보로 이루어진 5량집으로 도리가 5개로 이루어진 건축이다. 종도리는 종보위의 판대공으로 받치고 있고, 내부의 의장은 조각의 경우 매우 적었으며, 단아한 모로단청으로 내부를 장식하였다.

<표 21> 2003년 복원 남해신사의 신당현황

신당의 내부구조의 특성은 구조에 맞지 않은 충량의 존재인데, 이는 복원되기 이전의 신당의 모습을 묘사한 옛 어른들의 증언에 따라 복원 후에 추가로 설치되었다.

평면적으로는 제사건축에서 보이는 전퇴의 복도공간이 반칸으로 이루어져 있는데, 공포부를 받치고 있는 평주로 이루어져있는 것이 특징적이다. 내부는 전면의 평주보다 높은 고주로 이루 어져 있으며, 배면은 전면과 같은 평주로 이루어져 있다. 즉 남해신당은 1고주 2익공계의 전형 적인 제사건축의 목구조 모습을 보여주고 있다.

(4) 한국전통문화학교 추정복원안

2005년 영암군의 의뢰에 의해 계획된 한국전통문화학교의 정비계획안을 보면, 기존의 2003

년 복원안과 다른 추정복원안을 계획하였다. 복원계획의 기본방침은 발굴도에서 나타난 현황과 영조척의 추출, 그리고 주민 인터뷰 등을 기본으로 하였으며, 전문가 자문회의를 통하여 3가지의 추정복원안이 계획되었다.

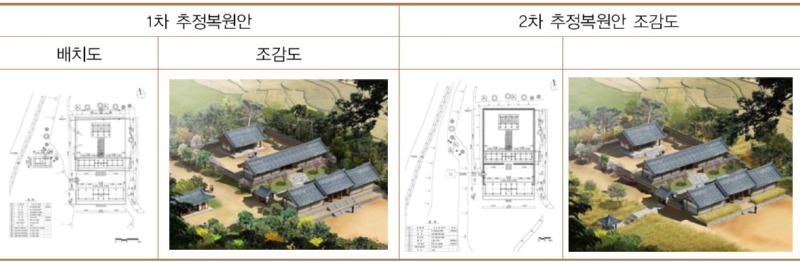

① 1차 추정복원안(중문간채, 대문간채, 고직사, 담장, 조경 등)

- 기존 복원된 신당을 이용하여 배치계획한다.

- 중문간채(내삼문)는 평지붕으로 하여 좌우에 익사를 계획한다.

- 대문간채(외삼문)는 삼문을 솟을대문으로 하여 좌우에 익사를 계획한다.

- 남해신사 관리사인 고직사를 중문간채와 나란하게 배치 계획한다.

② 2차 추정복원안 (중문간채, 대문간채, 담장, 조경, 우물계획)

- 기존 복원된 신당을 이용하여 배치계획한다.

- 중문간채와 대문간채는 1차계획안과 같다.

- 남해신사 관리사인 고직사는 마한문화공원관리사업소에 이관하므로 계획에서 제외한다.

- 우물시설의 중요성을 인식하여 복원계획한다.

<표 22> 남해신사 1차・2차 추정복원 계획안

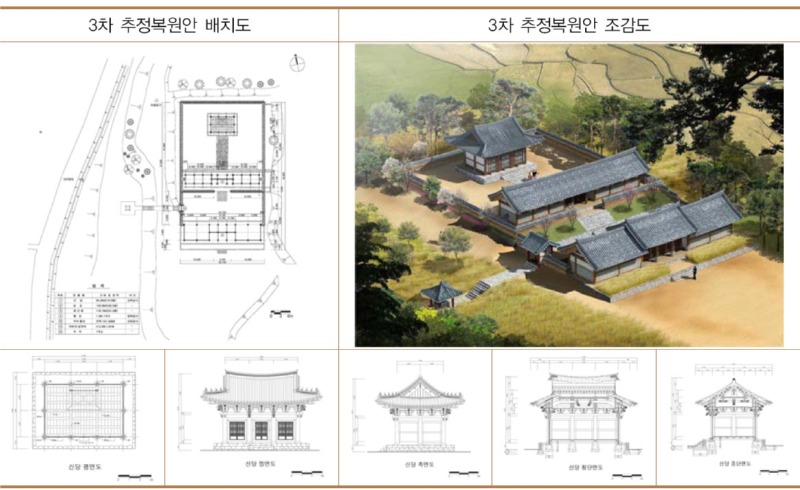

③ 3차 추정복원안 (신당, 중문간채, 대문간채, 담장, 조경, 우물계획)

- 신당 재검토에 따른 지붕구조와 구조형식을 팔작지붕에 다포구조형식으로 계획한다.

- 신당은 정면 3칸(7.2m), 측면 2칸(4.8m)의 규모

- 기둥의 형태는 남해신사의 중심건물인 신당의 격을 맞추어 둥근기둥(圓柱)으로 하여 격식과 美를 갖춘다.

- 조선시대 대표적 구조형식인 다포형식으로 도리가 5개인 5량집의 규모이다. 공포는 내․외 1출목으로 작은 규모의 공포의장의 모습이고, 출목수가 적음으로 인하여 엄숙한 묘당(사묘)건축의 모습을 연출한다.

- 내부의장은 운궁과 파련대공으로 웅장하고 풍부한 내부공간을 만들고, 충량의 장식을 용두로 하여 용왕과의 관계를 묘사한다.

- 지붕은 팔작지붕으로 중악단의 지붕구조와 같게 계획한다.

- 신당의 격식을 높이고자 지붕 처마마루에 잡상을 배열하고, 창방과 평방을 연결하는 안초공을 정면 밖에는 용두(龍頭)를, 내부에는 용미(龍尾)를 장식하여 용왕신(海神)이거주하는 공간을 묘사하였다.

<표 23> 남해신사 3차 추정복원 계획안

---------------------

33) 남해신사 종합정비 기본계획, 한국전통문화학교·영암군, 2005.5

-

- 이전글

- 다. 남악사(南岳祠)

- 23.03.03

-

- 다음글

- 4.1.3 신당이 유지된 악・해・독 단묘건축

- 23.03.03