1월 - 2021년 올해는 신축년(辛丑年)이라 흰 소의 해다.

페이지 정보

본문

고대 신농(神農)씨가 농사를 짓게 하고, 후직(后稷)씨가 농법을 가르쳤다고 하는데, 이때부터 우직한 소를 기르고 소가 농부가 시키는데 순진하여 논갈이 밭갈이 짐을 나르는 일등 힘든 일을 도맡아한 은혜로운 소다.

올해는 소 11마리가 힘써 논밭을 가는데 가을에 수확한 농작물은 4마리의 말이 끌어들인다고 하니 농촌에서는 풍수해가 없도록 살펴 농사해야 하리라 믿는다.

◆ 양양에는 흑소가 있었다

맹사성이 태종 9년(1409) 윤 4월 7일. 외방종편(外方從便) 조치되었을 때, 상운역(祥雲驛) 역리(驛吏)로 와 있다가 이듬해인 1410년 8월 10일 직첩(職牒)을 받아 경외종편(京外從便) 되어 전직하였다.

잠시 상운역 역장(驛長) 때의 일화가 다음과 같이 전한다.

『강원 감사가 관동을 순시할 때 상운역에 들르니 맹공(孟公)은 이노(吏奴)에 명하여 오찬을 준비하는데, 산해진미(山海珍味)로 감사를 대접하게 하고 맹공은 맥반(麥飯, 보리밥)을 먹었다. 출영할 때에도 역마(驛馬)를 타지 않고 흑독(黑犢, 검은 송아지)를 타고 나갔다.

감사가 맹공의 특수한 것을 보고 물어보니 맹공이 답하기를 “나는 죄인이라 감히 국마(國馬)를 탈 수 없고 또 맥반은 관식(慣食, 늘 즐겨 먹는 밥)이라”하니 감사가 그 뜻을 알고 감영에 돌아가 상소(上訴)하여 사(赦)를 얻어 맹공을 내직(內職)으로 소상(召上)하였는데 세종조(世宗朝)에 좌의정(左議政)까지 역임하였다.』

또한 맹사성(孟思誠)은 음률에 정(精, 뛰어나서)하여 왕궁“관습도감 제조(慣習都監提調, 조선 초기, 음악에 관한 행정사무를 맡아보던 관청)에서 정악(正樂)을 가르치기도 했다.”

상운역은 고려시대는 명주도(강릉), 조선시대 초기에는 대창도(강릉)의 속역이었다. 1462년(세조8) 개설된 상운도(祥雲道)의 중심역을 상운역으로 하고 관아에서 찰방이 15개 속역를 관할하였는데, 1894년 폐지되었다. 상운도는 양양·간성·고성·통천·흡곡에 이어지는 역로였다.

<현남면 입암리 칡소>

◆ 영혈사 심우도의 황소와 흰 소

양양에는 토종한우 흑소와 칡소, 흰 소, 황소 등 다양한 종류가 있었다 한다. 1938년 조선우심사 표준에서 ‘한우의 모색을 적갈색으로 한다.’는 규정을 내세워 일제가 황소를 장려하여 다른 토종한우는 거의 사라졌다. 그러나 현재 양양에는 칡소가 20여 두가 농가에서 자라고 있다.

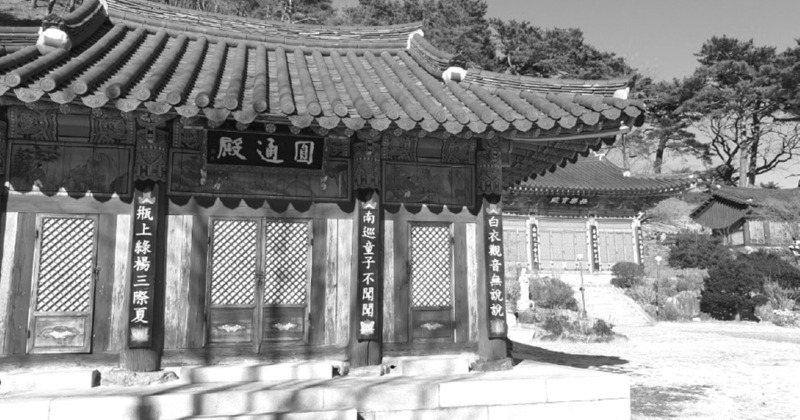

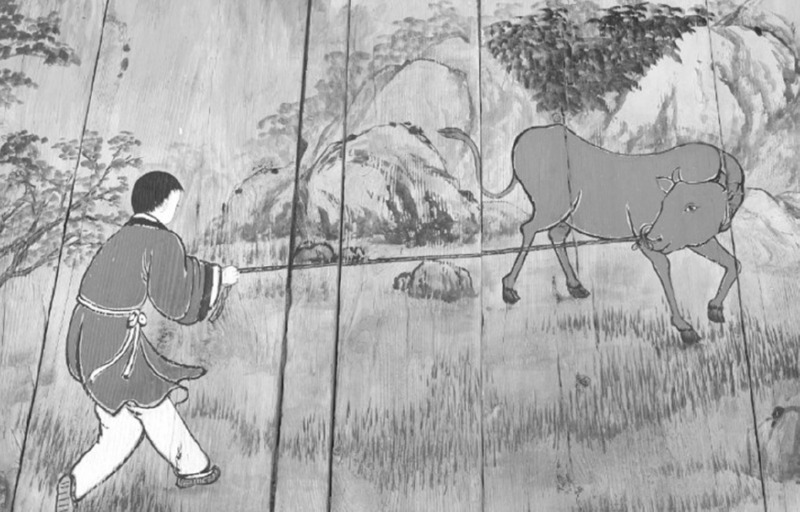

효의 이야기를 품은 자심탑이 있는 양양읍 화일리 영혈사 원통전 벽화, 심우도의 4번째 장면 득우(得牛)에는 황소, 6번째 장면 기우귀가(騎牛歸家)에서는 흰 소를 볼 수 있습니다.

<영혈사 원통전>

<4번째 장면 득우(得牛) 황소 >

<6번째 장면 기우귀가(騎牛歸家) 흰 소>

◆ 우리고장의세시풍속

정월 초하룻날부터 열이튿날까지 12간지(干支)의 이름에 따라 쥐날·소날·호랑이 날 등으로 부르고 이에 따른 관습이 전해오고 있다. 이것을‘일진 가리기’, ‘날 가리기’라고도 부른다.

간지는 10천간과 12지지를 줄여 말하는 것으로 동물로 바꾸는데, 12일간을 동물의 모습에 따라 털 있는 동물이 그해 첫날에 들면 풍년이 든다고 믿었다.

일진에 따라 정월에 처음 드는 첫 소날을‘상축일(上丑日)’이라 하는데 정초 5일 이내에 들면 그 해에는 연중 소의 값이 비싸질 것으로 예측도 하였다.

첫 상축일은 소의 명절날이라 소에게 일을 시키지 않고 연자방아도 찧지 않고 잘 먹였다. 칼이나 낫으로 무엇을 자르거나 끊는 일도 하지 않고 쇠붙이 연장을 다루지도 않았다. 이는 도살의 의미도 있으므로 소가 해를 입지 않도록 하기 위함이었다.

또한 숟가락으로 누룽지를 긁지 않으며, 남자가 칼을 만지면 평소 연장에 다친다고 믿었다. 이날 만큼은 밥과 나물을 쌀을 이는 이남박에다가 담아서 먹도록 하는데, 어느 것을 먼저 먹느냐에 따라 쌀이 풍년인지, 채소가 풍년인지 점도 쳤다.

군웅신을 집에서 모시는 양양 농가에서는 외양간에 삼베를 20~30cm 정도 끊어 매년 걸며, 그 밑에 제물을 차려 놓고 소를 잘 보살펴 달라고 이렇게 빈다. “군웅 장군님, 그저 우매 대매 가지 불듯 외 불듯 잘 퍼져서 일 년 열두 달 잘 크게 해 주십시오.”우매(牛馬)는 소와 말을 뜻하며 가지나 오이 줄기가 퍼저 나가듯이 잘 크게 해달라는 뜻이었다.

강현면 회룡리의 소 키우는 집은 군웅신에게 상축일이면 탈이 없게 해달라고 빈다. 상축일이 아니어도 소가 조금 아프기만 하면 외양간에 간단한 제물을 차려 놓고 낫기를 빌었다.

범부리에서는 설날 만두 국을 끓일 때 소의 만두를 주먹만 하게 만들어서 소에게주면 건강하게 자라고 새끼도 잘 낳는다고 한다.

기계화 이전 농가에서는 소가 힘든 일을 도와주고 소 없이는 농사를 지을 수 없었으며, 큰 재산이라 외양간은 부엌과 같은 공간에 두고 잘 돌봐왔습니다. 일찍이 동물복지를 실천한 고장이다.

-

- 이전글

- 양양소식지 자료(숨어있는 향토사이야기)

- 22.02.11

-

- 다음글

- 2월 - 양양의 동해신묘(東海神廟) 제향(祭享)에 대해 알아보다.

- 22.02.11