12월 - 오색령이 한계령으로 뒤바뀐 이유를 알아본다.

페이지 정보

본문

오색령의최초이름을소솔령(所率嶺)이라불렀다.

생육신의 한사람이었던 추강 남효온(秋江南孝溫, 1454~1492) 선생이 쓴 유금강산기(遊金剛山記) 서두에는 이런 글이 있다. “한 줄기가 남쪽으로 200여 리를 뻗어 가다가 산 모양이 우뚝 솟고 험준함이 대략 금강산과 같은 것이 설악산(雪岳山) 이다. 그 남쪽에 소솔령(所率嶺)이 있다.”라 했고, 조선 성종 16년(1485) 윤4월 15일에“오색역(五色驛)을 출발하여 소솔령(所率嶺)을 올라 여기를 소금강산이라 부르는 것이 빈말이 아니구나 하고서 영(嶺)위에서 동해를 하직하고 원통을 지나 인제현(麟蹄縣)에서 묵었다.”라는 기록이 있다.

1589년에 강원도 관찰사를 역임한 팔곡 구사맹(八谷具思孟)의『팔곡집(八谷集)』의 한계산(寒溪山) 시(詩)의 주석(註釋)을 살펴보면“양양에서 소솔령(所率嶺)을 넘어 인제로 이어지는 많은 사람들이 한계사(寒溪寺: 장수대 인근의 절)에서 투숙함으로 이들을 접대하기 힘들고 감내할 수 없어 스님들이 절을 버려두고 떠나 절은 허물어져 빈터만 남아있다…”라고 적었다. 따라서 위를 종합할 때 오색령의 효시(嚆矢)는 소솔령임을 알 수 있다.

오색령으로호칭한역사적시원(始原)은언제인가?

조선 선조 29년(1596) 2월에 비변사〔(備邊司), 조선 시대, 軍國의 사무를 맡아보던 관아〕가“적병이 깊숙이 영동으로 침입하면 추지령(楸池嶺)·미수파(彌水坡)·오색령(五色嶺)·백봉령(白鳳嶺) 등의 곳은 모두 영을 넘는 길이 될 것이니, 방비하지 않을 수 없습니다.”라 하였다. 그리고 조선말기 지리학자인 김정호는 대동여지도 고본(稿本)인 동여도에 오색령을 고대로(古大路)라 하였고, 그 외 지리지(地理誌)와 고지도(古地圖) 및 한국근현대 잡지자료 개벽(開闢) 등에 한결같이 오색령으로 기록하고 있다.

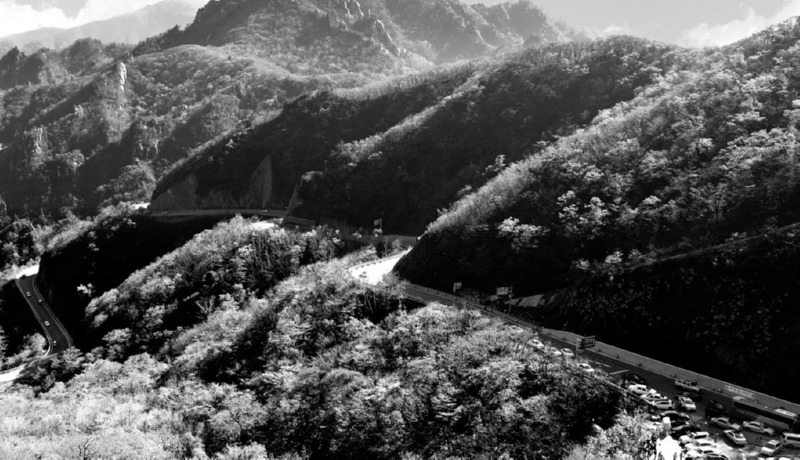

<오색령 자연경관>

조선총독부육지측량부가오색령을한계령으로바꿔놓았다.

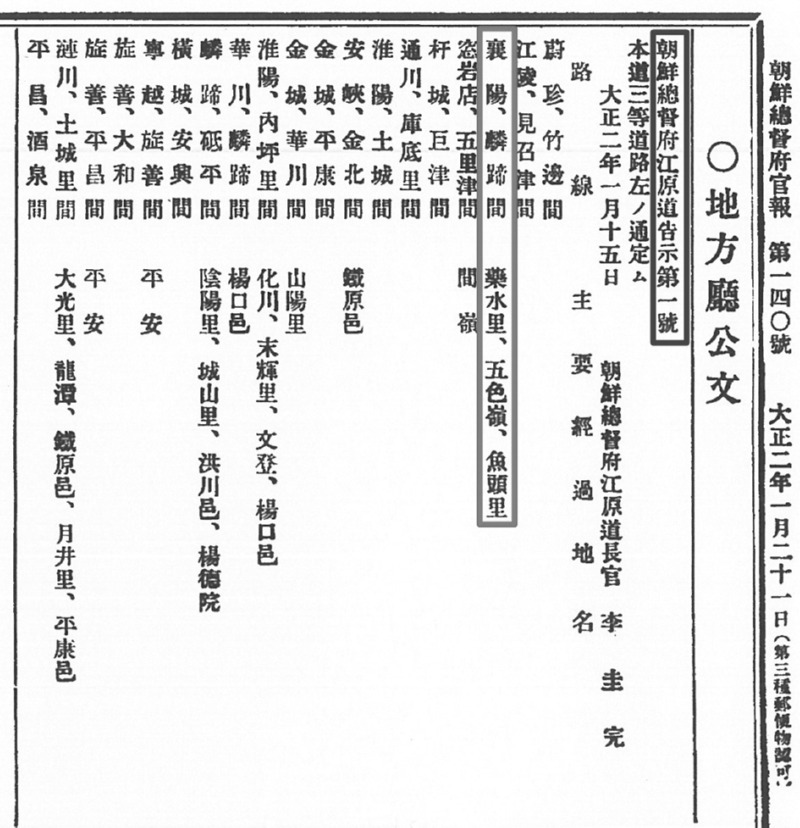

조선총독부 강원도장관 고시 제1호 1913년(大正2年1月15日)에 의하면 강원도의 3등 도로를 다음과 같이 정했는데 요약하면 울진~죽변 간, 강릉~견소진 간, 양양~인제 간(藥水里, 五色嶺, 魚頭里經由)…라 고시하였다.

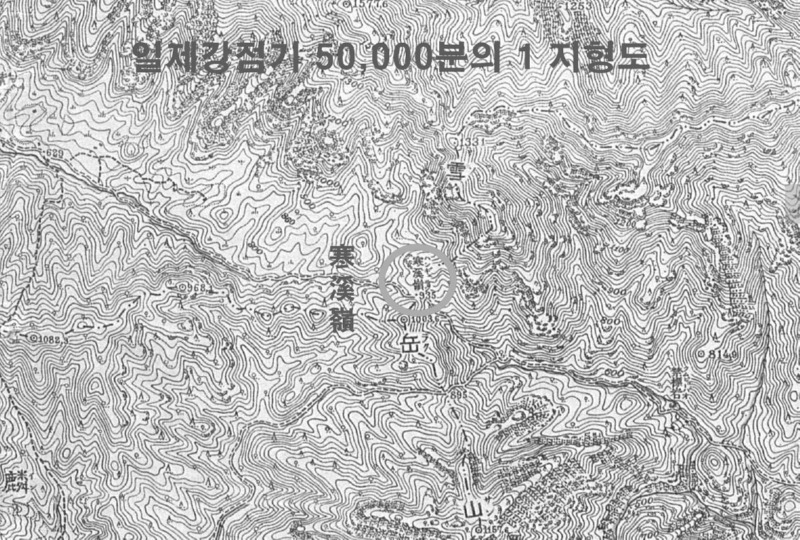

그럼에도 조선총독부 육지측량부는 1915년(大正4年) 측도(測圖)되고, 1918년(大正7年)에 제판(製版), 1918년 10월 25일 인쇄(印刷)하여 1918년 10월 30일 발행(發行)한 조선 5만분의 1 지형도 양양(杆城8號) 축척지도(縮尺地圖)에 ‘한계령(寒溪嶺)’으로 표기한 것이다.

그 후부터 오색령 명칭은 지도상에서 자취를 감추고 한계령이 등장하였는데, 1930년(昭和5年4月)에 발행한 한국근대지지자료의 인제군 관내도에는 설악산과 그 아래 영로로 한계령·단목령·조침령 순으로 표기하였고, 양양군 관내도영로는 조침령 단 한 곳만 표기되었을 뿐이다.

우리가 주목(注目)하여야 할 것은 조선총독부 강원도장관이 정당한 절차를 밟아 양양~인제간도로를 3등 도로로 고시할 때 경유지의 분수령 명칭을 오색령(五色嶺)이라고 표기하였다. 그럼에도 이를 무시한 채 저들이 제작한 지도상에 한계령으로 변경 표기한 것을 100여 년이 지난 이 시점에도 일제 잔재를 청산(淸算)하지 못하고 한계령 명칭이 고착화(固着化)되었다.

<조선총독부 강원도 고시제1호 관부>

<일제강점기 50,000/1 지형도>

정부수립이후에도계속한계령명칭을사용한배경은무엇인가?

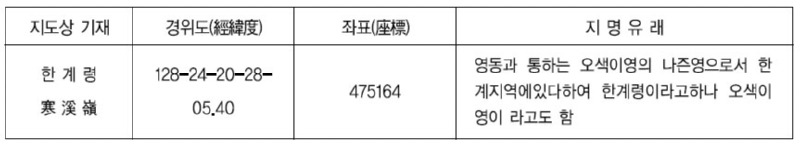

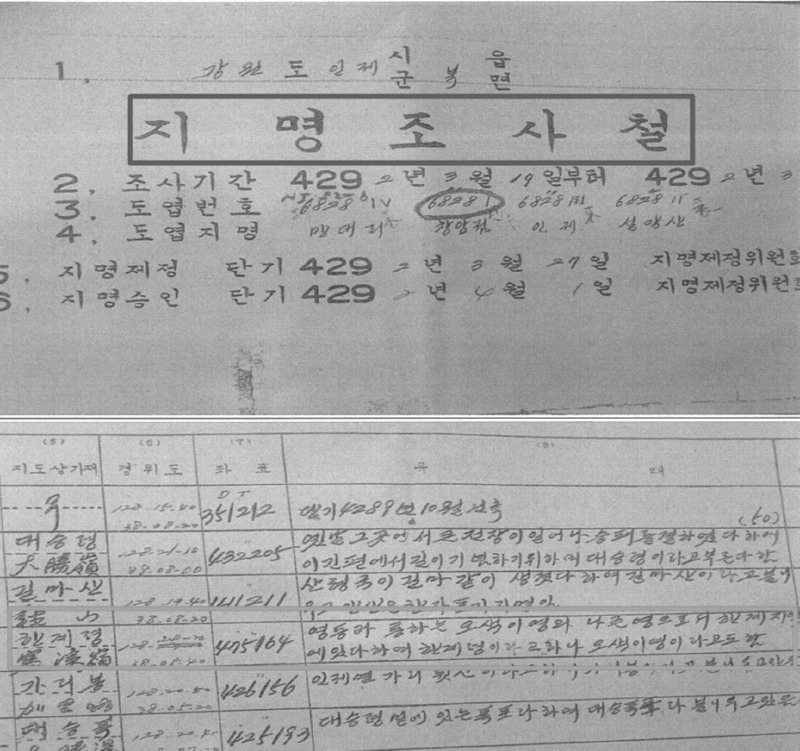

정부수립 이후 1959년도에 한국 국무원에서 전국의 지명조사를 실시한 바 있다. 당시 인제군 북면에서 제출한 지명조사 서식을 살펴보면 다음과 같다.

<강원도 인제군 지명조사 서식 요약>

인제군 북면 지명 조사서는 당시 지도상에 한계령 지명이 기재되어 있었기 때문에 한계령에 대한 자료를 보고 할 수 있었다. 따라서 한계령 지명유래도 가감 없이“영동과 통하는 오색령의 낮은 영(嶺)으로써 한계지역에 있다하여 한계령이라고 하나 오색령이라고 함.”이라고 보고했다.

당시의 지명조사에 대한 문제를 제기하면, 지도상에 있어야 할 지명이 일제 탄압에 의해 삭제된 지명이라면 마땅히 조사대상에 포함 되어야 함에도 이를 수용하지 않아 양양군 지명조사철에는 옛 오색령 지명이 누락 되었다.

반면 국무원의 지명 조사서식을 면밀히 살펴보면 지명조사를 위한 조사가 아니라 지도상 지명의 위치가 실제와 일치하지 않았기 때문에 정확한 위치를 파악하려는 의도가 있었던 것은 아닌가 하는 의구심을 갖게 된다.

그 후 국무원은 1961년 4월 22일 국무원 고시 제16호로“국무회의 의결을 거쳐 행정구역 이외의 표준지명을 다음과 같이 정하여 이를 사용한다.”라 고시하였지만, 일제에 의해 오색령 명칭이 삭제당하고 부당하게 만들어진 한계령(寒溪嶺) 지명이 함께 고시되어 지금까지이어지고있다는사실을알아야한다.

<지명조사철>

오색령지명을되찾아야하는이유가있다.

조선 후기의 실학자 여암 신경준〔(旅庵申景濬) 1712~1781〕이 저술한 것으로 알려진 산경표(山經表)는 우리나라의 산줄기와 산의 갈래, 산의 위치를 일목요연하게 표로 나타낸 지리서이다. 이 산경표에 나타난 백두대간 영(嶺) 48개 중 설악 다음에 오색령·연수령·조침령·구룡령으로 이어지는데 한계령이란 지명은 찾을 수 없다. 지명은 옛 문화를 간직한 인문학적 유산임을 감안 할 때 반드시 오색령으로 되돌려 놓아야 한다.

-

- 이전글

- 11월 - 범일국사와 정취 보살의 신비한 만남과 몽고군 침입으로 인한 재앙을 알아본다.

- 22.02.11

-

- 다음글

- 제6회 전국한시백일장 입선시(1)

- 22.02.10