1. 양양지방의 고대사

페이지 정보

본문

가. 동예(東濊)시대의 양양

선사시대의 우리고장의 선조들은 주로 식량 자원이 풍부한 강가 또는 하천변의 대지나 해안가에 정착하여 마을을 형성하게 되었고, 청동기·철기시대에 접어들어 생산력이 발전하고 계급분화가 이루어지면서 한반도의 각 지역에서는 정치적 지배자들이 출현하게 되면서 이들을 중심으로 초기국가들이 형성되었다. 우리나라에서 최초로 세워진 국가는 고조선이다. 그러나 고조선은 한(漢)나라의 침략으로 멸망당하였고, 그 후 한나라는 동방정책의 수행을 위한 전진기지로서 과거 고조선의 세력권 안에 4군(郡)을 설치하게 된다. 즉 한나라는 기원전 108년 고조선의 옛 땅에 낙랑군(樂浪軍)·진번군(眞蕃軍)·임둔군(臨屯軍)을 설치하였고, 이어 기원전 107년에 현도군(玄ㅍ軍)을 설치하였다.

한군현이 설치되었을 때, 영동지방은 처음에 임둔군의 통치를 받았으나, 기원전 82년에 임둔군이 폐치(廢置)되자 일시적으로 현도군의 관할 하에 놓이게 된다. 그 뒤 현도군이 중국 동북지방으로 이동하게 되자 영동지방은 낙랑동부도위(樂浪東部都尉)가 관할하게 되는 동이(東暆)·불이(不而)·잠대(蠶台)·화려(華麗)·사두매(邪頭昧)·전막(前莫)·부조(夫租) 등 영동 7현에 속하게 되지만, 기원전 30년에 한나라는 토착세력에 밀려 영동 7현을 포기하기에 이른다. 그리하여 영동지방은 중국의 통치로부터 벗어나 자치세력을 형성하게 되었다. 이 무렵 영동지방에는 동예(東濊)와 실직국(悉直國)이 있었다.

동예에 대한 기록은 3세기 후반 진수[(陳壽), 233~297년]가 편찬한『삼국지』위지 동이전에 “예(濊)는 남쪽으로는 진한, 북쪽으로는 고구려·옥저와 접하였고, 동쪽으로 큰 바다[大海]에 닿았으니 오늘날조선(朝鮮)의 동쪽이 모두 그 지역이다”라고 전하고 있다. 우리 국사학계에서는 동예의 위치를 함경남도의 일부 지역에서 강원도의 영동지방에 걸치는 한반도 동해안 일대로 비정(比定 : 비교하여 정함)하고 있다. 지금의 양양은 동예(東濊)에 속해 있었다.

동예를 비롯한 한국 고대사회의 기본단위는 읍락(邑落 : 부족국가 시대의 지역공동체)이었다. 동예의읍락들은 독자적인 생활권을 유지하는 등, 읍락의 개별성과 폐쇄성을 상당 부분 유지하고 있었다. 이문제를 거론할 때 주목되는 자료는『삼국지』동이전 예조의 다음 기사이다.

“그 풍속은 산천을 중요시하는데, 산과 내마다 각기 구분이 있어[산천각유부분(山川各有部分)] 함부로 들어가지 않는다.…읍락을 서로 침범하면 벌로서 생구(生口)와 우마(牛馬)를 부과하는데 이를 책화(責禍)라 한다.”

여기서 “산과 내마다 각기 부분이 있어[산천각유부분(山川各有部分)]”에 보이는 부분이란 읍락이 입지한 곳으로 이해된다. 읍락은 읍락민의 생업과 관련한 활동공간으로서 그 안에는 주거지, 농경지, 천변(川邊) 및 산곡(山谷)을 포함하는 생활영역을 갖고 있었다. 이 읍락을 침범했을 시에는 생구(生口 : 노비)와 우마(牛馬)로 배상하는‘책화’라는 제도가 있었다. 즉 동예의 읍락들은 산천을 경계로 각기 일정한 생존영역을 유지하면서 각 읍락단위로 독자적인 공동체적 경제생활을 영위하였고, 상호 간 그 영역을 침범할 경우에 대비한 제도적 장치로서‘책화(責禍)’라는 읍락 단위의 배상제도가 존재하고 있었던 것이다. 이 같은 점에서 볼 때 동예는 개개 읍락을 정치적·경제적 기저(基底)단위로 하는 여러 세력들이 병존하고 있었던 것으로 파악된다.

『삼국지』위지 동이전에는 동예 사회가 고구려나 부여에 비해 후진사회임을 보여주는 자료가 많다.

가령 “보전(步戰)에 능했다”고 한 것이라든지, “주옥(珠玉)을 보배로 여기지 않았다”한 것이 그것이다.

또 “도둑질하는 사람이 적다”고 한 것은 동예 사회에서 씨족공동체적 생활양식이 존속되고 있음을 보여준다. 한편 동예인들이 시간 측정과 역(曆)에 관한 지식을 전제로 한 별자리를 관찰하여 농사에 있어 풍흉을 예언하였다는 점과 누에를 쳐서 명주실을 뽑아내고 마포(麻布)를 짰다는 점 등은 당시 이들의 농업관리역량과 직조기술 수준이 상당히 진전되고 있었음을 시사해준다.

동예에서는 항상 10월에 하늘에 제사를 지냈는데, 이를‘무천(舞天)’이라 하였다. 이때에는 “밤낮으로 술 마시고 노래하며 춤을 추었다[주야음주가무(晝夜飮酒歌舞)]”고 한다. 이러한 축제는 삼한에도 있었다. 삼한에서는 5월에 파종을 마친 후 귀신에게 제사를 지내고 무리를 지어 노래하고 춤을 추었으며주야로 술 마시기를 계속하였다고 한다. 그런데 이때에 추는 춤은 수십 인이 같이 일어나 서로 따르며 땅을 발로 밟았다가 올리며 손과 발이 서로 응답하였다고 한다. 또한 이들은 10월에 농사를 마치고 나서도 이렇게 한다고 하였다. 이 같은 제천행사의 존재는 당시 농업이 차지하는 비중과 무관하지 않았을 것이다. 동예인들은 농사 이외에도 수공업, 수산업, 수렵에도 종사하였다.

이는 동예의 특산물로서 거론되는 낙랑단궁(樂浪檀弓 : 낙랑 땅에서 난 활)·반어피(班魚皮 : 바다표

범 가죽)·문표(文豹 : 표범 가죽) 및 과하마(果下馬 : 키 작은 말)의 존재를 통해서 알 수 있다.

『삼국지』위지동이전에 의하면 동예 사람들은 “호랑이에게 제사 지내고 그것을 신으로 섬긴다” [제호이위신(祭虎以爲神)]고 하였다. 이 기사는 호신(虎神)숭배를 전하는 최초의 것으로서, 한국에서 호랑이를 산신(山神)으로 숭배하는 연원이 매우 오래되었음을 보여준다.

산신은 산에 살면서 산을 맡고 있는 신이다. 그러나 산신은 산에서만 영향력을 발휘하는 것이 아니라, 산 밑 마을공동체의 모든 길흉화복을 주재하며 또 마을공동체를 지켜주는 신이다. 산신숭배가 마을신앙의 중심을 이루고 있는 것도 이러한 이유 때문이다. 그래서 마을신을 모시는 동제에서는 산신에게 여러 가지를 기원하는데, 동제의 축문(祝文)을 분석해 보면 풍년의 기원이 가장 많다.

호랑이 자체가 산신이란 관념은 오늘날에도 찾아볼 수 있다. 이러한 사례는 방언에서 호랑이를 산의임자, 산을 지키는 자라는 의미의 ‘산군’(山君)·‘산왕(山王)’·‘산지킴’·‘산주인’·‘산찌김이’로 부르는 것이라든지, 무당 산신도(山神圖)에서 호랑이만을 그려놓고 산신령이라 한 것, 그리고 민담에서 딸의 혼인을 반대하던 아버지가 호랑이가 딸을 물어다가 남자에게 데려다주자 산신이 맺어준 인연이라 생각하여 딸의 혼사를 승낙했다는 것 등에서 찾아진다.

동예 사회에서 호랑이 산신은 읍락의 초자연적 지배자이며, 따라서 읍락은 읍락인들의 생활권인 동시에 산신의 영역이었다. 그러므로 외부인이 다른 읍락에 들어간다는 것은 곧 그 읍락을 지배하는 산신의 영역으로 들어가는 것이 되며, 여기서 다른 산신의 영역에 함부로 들어가서는 안 되지만, 들어갈 경우에는 일정한 절차를 밟아야만 한다는 관념이 성립될 수 있다. 동예 사회에서 읍락 단위의 사회질서가 유지되는 데에는 이러한 산신숭배가 기여한 바가 컸다고 할 수 있다.

나. 삼국(三國)시대의 양양

삼국이 형성되면서부터 영동지방은 신라·고구려의 영향을 차례로 받기 시작한다. 신라는 일찍부터 영동지방으로 진출해 오기 시작하였다. 문헌상으로 신라의 영향력이 영동지방에 최초로 미치는 것은 2세기 무렵이다. 『삼국사기』파사왕(婆娑尼師今 : 파사이사금은 신라 5대왕) 23년(102년) 8월 기사에따르면, 실직국(悉直國 : 삼척에 있던 초기국가)과 음즙벌국(音汁伐國 : 경주시 안강지역에 있던 소국) 이 경계 다툼이 일어나 파사왕에게 와서 이를 판결하여 달라고 요청하였을 때, 왕은 이를 판결하는 것이 어려운 일이라 하며‘금관국(金官國 : 경남 김해의 금관가야) 수로왕(首露王)은 연로하고 지식이 많으므로 그를 불러서 판결하게 하자’고 하였다. 이에 수로왕은 여러 가지를 논의한 결과 그 분쟁지역을음즙벌국에 속하게 했다. 그러나 신라 6부(部) 내의 갈등에 음즙벌국이 연관되어 신라군의 공격을 받고항복하자 이에 실직국도 항복하였다고 한다. 신라는 실직·음즙벌국을 복속한 후에 동해안 북쪽으로의 개척을 계속 진행하였다.

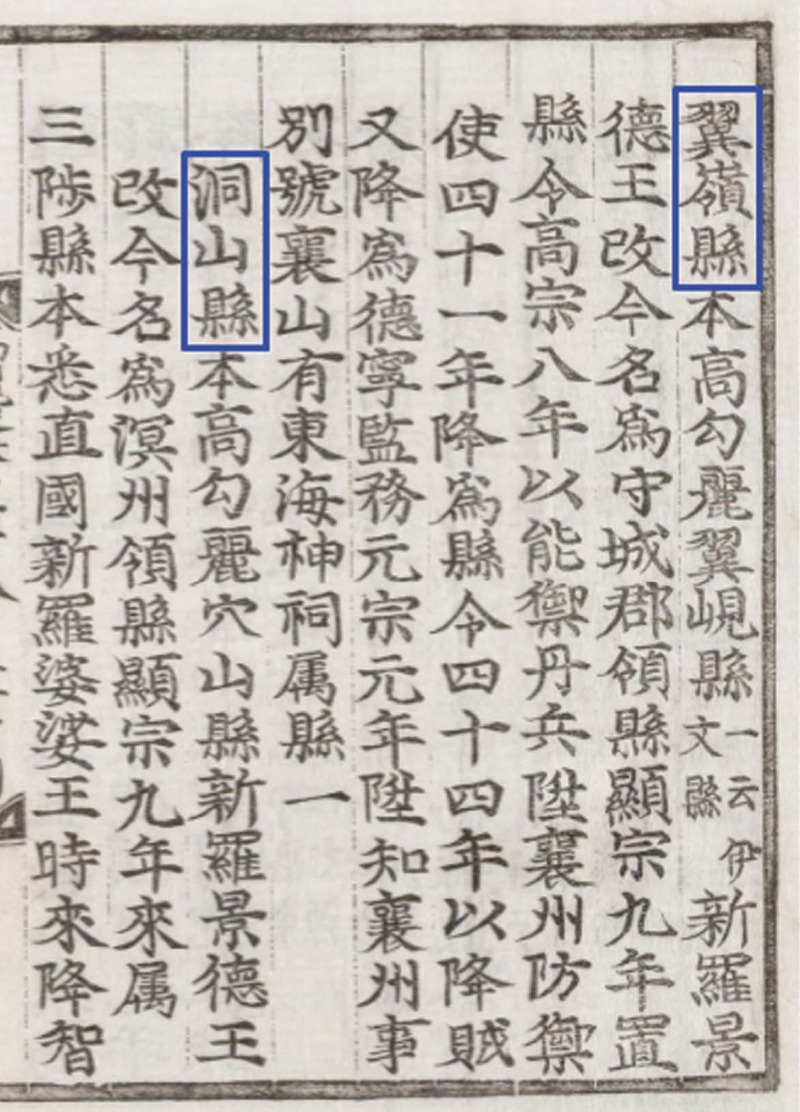

강릉 일대가 언제 신라의 영역으로 편입되었는지는 확실치 않지만, 그 시기는 내물왕(奈勿麻立干 : 내물마립간은 신라 17대 왕) 42년(397년) 이전의 어느 시기로 보인다.『 삼국사기』에 의하면,“ 북변의 하슬라(何瑟羅, 강릉)에 흉년이 들어 백성들이 굶주리자 왕이 죄수들을 놓아주고 1년간의 세금을 면제해 주었다” 1) 고 한다. 이는 강릉이 신라의 영역으로 확정되었음을 말해준다. 내물왕대(356~402년)에 신라는 고구려와 친선관계를 유지하였다. 신라가 377년에 전진(前秦)에 사신을 파견할 때 고구려의 사신과 동행한 것이라든가, 381년에 고구려를 통해 전진에 위두(衛頭 : 신라에서 중국 전진에 파견한 사신)를 파견한 것, 고구려와의 우호의 대가로 실성(實聖 : 내물왕 아들로 18대 왕)을 볼모로 보낸 것은이를 말해준다. 400년에 왜병이 신라 왕경을 침범해왔을 때에는 광개토왕이 보병·기병 5만 명을 보내 신라를 구해주기도 하였다. 2) 그러나 눌지왕대(417~458년)에 들어와 장수왕(長壽王 : 고구려 20대왕)의 남진정책과 이에 대비한 나제동맹의 체결 이후 양국 사이에서 파열음이 나오기 시작하였다. 눌지왕 34년(450년, 장수왕 38년) 7월에 하슬라성주(何瑟羅城主) 삼직(三直)이 고구려의 변방장수를 실직(悉直 : 삼척) 들에서 살해하는 사건이 발생하였으나 신라왕이 사과함으로써 일단락되었다. 3) 그 후 자비왕(慈悲王 : 신라 20대 왕) 7년(464년, 장수왕 52년)에 신라군이 경주에 주둔하고 있던 고구려 군인 100명을 살해한 사건을 계기로 양국 간의 관계는 돌이킬 수 없는 상태에 이르게 되었다. 4) 이에 대한 보복으로 고구려는 장수왕 56년(468년)에 말갈 군사와 함께 신라의 실직성을 공격하여 점령하였고, 장수왕 69년(481년, 소지왕 3년)에 대대적인 공격을 감행하여 동해안 일대를 점령하기에 이른다. 이러한 사실은『고려사』지리지에 통일신라 때 명주를 구성한 간성·고성·영덕·흥해·울진·청하 등 동해안 지역과 임하·영월등 영서의 일부 지역들이 본래 고구려의 군현(郡縣)이었다고 기술되어 있는 것에서도 확인할 수 있다. 지금의 양양은 익현현(翼峴縣) 또는 이문현(伊文縣)이라 하였고, 동산(洞山)은 혈산현(穴山縣)이라 하였다.

신라가 고구려에 빼앗긴 동해안 영토를 다시 수복하는 것은 6세기 초의 지증왕(智證王 : 신라 22복하는 것은 6세기 초의 지증왕(智證王 : 신라 22대 왕)때 와서이다. 지증왕은 고구려가 북쪽의 위(魏)와 양(梁)나라에 몰두하고 있는 시기를 이용하여 국력을 신장시켰다. 6세기 초에 즉위한 지증왕은 국호(國號)와 왕호(王號)를 확정하고, 우경(牛耕) 장려, 순장(殉葬) 금지법, 상복법 시행 등 왕실의 위상과 경제적 기반을 확대하였다. 5)

이와 함께 변방의 중요 지역에 12성(城)을 쌓고, 지증왕 6년(505년)에 주군현(州郡縣) 제도를 정비하는 과정에서 제일 먼저 실직주를 설치하고 거기에 신라에서 가장 명망하는 인물인 이사부를 군주(軍主)로 파견하였고, 7년 후에는 실직보다 북쪽에 위치한 하슬라주(강릉) 군주로 파견하였다. 이는 당시 신라의 입장에서 동해안 지역을 매우 중시했음을 보여준다고 하겠다.

진흥왕 17년(556년)에는 비열홀주(比列忽州, 안변)를 설치하고, 사찬(沙湌 : 신라 17관등제에서 8관등) 성종(成宗)을 그 군주(軍主)로 삼았다. 이는 신라의 동북변의 군사중심지가 하슬라에서 비열홀로 이동되었음을 의미하는 것이다. 그러나 비열홀주가 설치된 지 12년 후에는 이를 폐지하고 달홀주(達忽州, 고성)를 설치하였다. 여기서 우리는 변방 지역의 전진과 후퇴에 따라 주(州)가 이동되고 있음을 볼수 있다.

『고려사』익령현과 동산현

다. 남북국(南北國)시대의 양양

‘남북국시대’란 발해사를 한국사의 한줄기로 인정하고, 나아가 이를 한국사 체계에 적극적으로 편입해야 한다는 주장이다. 지금까지 주로 사용해 온 통일신라시대라는 용어 대신 신라와 발해를 묶어서 ‘남북국시대’로 파악하자는 것이다. 이러한 주장은 유득공(柳得恭)이 『발해고(渤海考)』서문에서 처음 제기하였다. 김정호도 자신이 집필한『대동지지(大東地志)』에서“발해가 고구려 옛 땅을 이어받아 신라와 더불어 200여 년간 남북국을 이루었다”고 하였다. 이는 일제강점기 때의 역사학자였던 장도빈·권덕규 등에게도 같은 맥으로 계승되어‘남북국’또는‘남북조’라는 용어가 사용되었다. 광복 이후 북한학계에서는 발해를 고구려의 계승자라는 입장에서 서술하고 있으나‘남북국’이라는 용어는 쓰지 않고있다. 남한에서는 1970년대에 들어 이우성 교수가 적극적으로‘남북국시대론’을 제기 6) 한 후 많은 개설서에서 이 용어를 사용하고 있다.

무열왕(武烈王) 때부터 시작된 신라의 통일전쟁으로 문무왕(文武王) 때에 이르러 원산만과 대동강을잇는 그 이남 지역을 확보하였다. 그 결과 신라는 백제의 영토 모두와 대동강 이남의 고구려 영토를 차지하게 되어 영토와 인구가 이전에 비해 크게 늘어나게 되었다. 이를 효율적으로 지배하기 위해 신라의중대 왕실은‘삼한을 일통하였다[일통삼한(一統三韓)]’는 의식을 표방하면서 신문왕(神文王)대에 전국을 9주(州) 5소경(小京)으로 정비하였다.

▷ 통일신라 9주의 편성

구분 : 주 이름

-----------------

원신라지역 : 사벌주(尙州:상주)·삽량주(良州:양산)·청주(康州:진주)

옛 고구려지역 : 한산주(漢州:황해,경기,충청도 일부)·수약주(朔州:춘천)·하서주(溟州:강릉)

옛 백제지역 : 웅천주(熊州:공주)·완산주(完州:전주)·무진주(武州:광주)

▷ 통일신라 9주의 명주(溟州) 편성

명주(溟州) (고구려 하서랑何西良(하슬라何瑟羅), 경덕왕 명주溟州, 고려 명주溟州)

정선현旌善縣(고구려 잉매현仍買縣, 경덕왕 정선旌善, 고려 정선현旌善縣)

색제현梀隄縣(고구려 동토현東吐縣, 경덕왕 색제梀隄, 고려 미상未詳)

연곡현連谷縣(고구려 지산현支山縣, 경덕왕 지산支山, 고려 연곡현連谷縣)

동산현洞山縣(고구려 혈산현穴山縣, 경덕왕 동산洞山, 고려 동산현洞山縣)

곡성군(曲城郡) (고구려 굴화군屈火郡, 경덕왕 곡성曲城, 고려 임하군臨河郡)

연무현緣武縣(고구려 이화혜현伊火兮縣, 경덕왕 연무緣武, 고려 안덕현安德縣)

야성군(野城郡) (고구려 야호물군也尸沕郡, 경덕왕 야성野城, 고려 영덕군盈德郡)

진안현眞安縣(고구려 조람현助攬縣, 경덕왕 진안眞安, 고려 보성부甫城府)

적성현(積善縣) (고구려 청사현靑巳縣,경덕왕 적선積善, 고려 청부현靑鳧縣)

유린군(有隣郡) (고구려 우호군于尸郡,경덕왕 유린有隣, 고려 예주禮州)

해아현海阿縣(고구려 아혜현阿兮縣, 경덕왕 해아海阿, 고려 청아현淸阿縣)

울진군(蔚珍郡) (고구려 우진야현于珍也縣,경덕왕 울진蔚珍, 고려 울진군蔚珍郡)

해곡현海曲縣(고구려 피차현波且縣, 경덕왕 해곡海曲, 고려 미상未詳)

내성군(柰城郡) (고구려 내생군奈生郡,경덕왕 내성奈城, 고려 영월군寧越郡)

자춘현子春縣(고구려 을아단현乙阿旦縣,경덕왕 자춘子春, 고려 영춘현永春縣)

백조현(白鳥縣) (고구려 욱조현郁鳥縣,경덕왕 백조白鳥, 고구려 평창현平昌縣)

주천현(酒泉縣) (고구려 주연현酒淵縣,경덕왕 주천酒泉, 고려 주천현酒泉縣)

삼척군(三陟郡) (실직국 悉直國 경덕왕 삼척三陟, 고려 삼척군三陟郡)

죽령현竹嶺縣(고구려 죽령현竹嶺縣, 경덕왕 죽령竹嶺, 고려 미상未詳)

망경현萬卿縣(고구려 만약현萬若縣, 경덕왕 만경滿卿, 고려 미상未詳)

우계현羽谿縣(고구려 우곡현羽谷縣, 경덕왕 우계羽谿, 고려 우곡현羽谿縣)

해이현海利縣(고구려 파리현波利縣, 경덕왕 해이海利, 고려 미상未詳)

수성군(守城郡) (고구려 수성군䢘城郡,경덕왕 수성守城, 고려 간성현杆城縣)

동산현童山縣(고구려 승산현僧山縣, 경덕왕 동산童山, 고려 열산현烈山縣)

익령현翼嶺縣(고구려 익현현翼峴縣, 경덕왕 익령翼嶺, 고려 익령현翼嶺縣)

고성군(高城郡) (고구려 달홀達忽, 경덕왕 고성高城, 고려 고성군高城郡)

환가현豢猳縣(고구려 저수혈현猪䢘穴縣, 경덕왕 환가豢猳, 고려 환가현豢猳縣)

편험현偏嶮縣(고구려 평진현현平珍峴縣, 경덕왕 편험偏嶮, 고려 운암현雲巖縣)

금양군(金壤郡) (고구려 휴양군休壤郡,경덕왕 금양金壤, 고려 금양군金壤郡)

습계현習谿縣(고구려 습비곡현習比谷縣, 경덕왕 습계習谿, 고려 흡곡현歙谷縣)

제상현隄上縣(고구려 토상현吐上縣, 경덕왕 제상隄上, 고려 벽산현碧山縣)

임도현臨道縣(고구려 도임현道臨縣, 경덕왕 임도臨道, 고려 임도현臨道縣)

파천현派川縣(고구려 개연현改淵縣, 경덕왕 파천派川, 고려 파천현派川縣)

학포현鶴浦縣(고구려 학포현鵠浦縣, 경덕왕 학포鶴浦, 고려 학포현鶴浦縣)

▷ 하서주의 소속 군현

9주의 분포를 보면, 옛 고구려 땅에 3개 주, 옛 백제 땅에 3개 주, 소백산맥 이남 원래의 신라 땅에 3개 주를 두었다. 오늘날 강원도는 삭주(朔州)와 명주(溟州)에 속해 있었는데, 영동지방은 명주에 속해있었다. 당시 명주의 관할 군현은 군(郡)이 9곳, 현(縣)이 25곳이었다.

명주는 강릉을 주치(州治)로 한 직할지와 곡성군·야성군·유린군·울진군·내성군·삼척군·수성군·고성군·금양군 등 9개 군으로 이루어져 있었다. 지금의 행정구역에서 보면, 영동지방 대부분과 평창군·영월군·정선군, 경상북도 북부의 해안 쪽 대부분, 함경남도 일부 지역을 관할하였다. 지금의양양은 익령현(翼嶺縣)으로 편제되었으나 독립된 현이 아니라 수성군(守城郡)의 속현이었다. 수성군의 관할 영역은 오늘날 고성군에서 양양군까지로 추정된다.

신라의 서북경은 분명하게 되어 있지만, 동북경에 대하여는『신당서』발해전에 “발해는 남쪽으로 신라와 접해 있는데, 니하(泥河)로 경계를 이루고 있다”[발해남접신라 이니하위계(渤海南接新羅 以泥河爲界)]는 기록이 보이고 있다. 니하의 위치 비정(比定)에 있어서는 몇 개의 학설이 제기되어 있다. 이에 대한 현재까지의 학설을 종합해 보면, 크게 원산만 부근설과 강릉 부근설로 나눌 수 있다.

원산만 부근설을 주장하는 근거는『삼국사기』지리지에 신라 동북경 최북단의 행정구역이 천정군(泉井郡, 현 덕원)이었다는 점, 동사전조(同祀典條)에서 동북지방 최북단의소사(小祀)로 상악(霜岳, 고성 금강산)과 설악(雪岳, 양양 설악산)이 설정되어 있는 점, 성덕왕 20년(721년) 7월에“하슬라도(강릉)의정부(丁夫) 2천명을 징발하여 북변에 장성을 축조하였다”는 것 등이다. 강릉부근설은 정약용이 그의 『강역고』에서, “니하는 강릉 북쪽에 있다”고 한 것에서 비롯되었다. 정약용은 니하를 강릉 북쪽의 이천수로 보고 양양 이북이 발해의 땅이었다가 756년경에 신라 영토가 되었다고 기록한 사실을 근거로 발해 남변(南邊)은 신라와의 세력 관계에 따라 발해와 신라의 대외교통로인 신라도(新羅道)는 시기별로 변화하였다고 보고 있다. 7)

이와 같이 발해의 남쪽 경계인 니하를 어디로 비정하는가에 따라 발해의 영역 범위는 달라질 수 있다. 니하의 위치 즉 신라의 남쪽 경계에 대해서는 이렇다 할 일치된 견해를 찾지 못하고 있지만, 이를 종합해 보면 발해의 남쪽 경계는 양양에까지 이를 수 있다는 추론은 가능하다. 비록 덕원 이남의 지역을 일시적으로 점령하는 데 그쳤다 할지라도 해당 지역에 대한 지리적 정보를 가지고 있었을 것이므로 발해가 이용했을 신라도를 적극적으로 이해할 경우 양양 이남까지 확장할 수 있다.

『신당서』발해전에 의하면, 발해에는 국도(國道)인 상경(上京)을 중심으로 하여 각 방면에 이르는 교통로가 설정되어 있었는데, 조공도(朝貢道)·영주도(營州道)·일본도(日本道)·거란도(契丹道)·신라도(新羅道)가 바로 그것이다. 이 가운데 발해사와 영동지방을 연결함에 있어 당시 발해의 수도인 상경용천부(上京龍泉府)에서 남경남해부(南京南海府)를 거쳐 신라로 가는 길인 신라도가 명시되어 있음이 주목된다. 8)

남경남해부의 위치에 대해서는 몇 가지 견해가 있지만 함경남도 북청군 북청읍에서 동남쪽으로 18㎞ 떨어진 곳에 자리잡고 있는 청해토성(靑海土城)이 발견되면서 현재는 신창토성(新蒼土城 : 청해토성의 다른 이름)이 유력하다. 따라서 신라도는 자연히 동해안 경로를 택하였을 것이다. 이와 관련하여『삼국사기』에 인용된 가탐(賈耽)의『고금군국지(古今郡國志)』기록을 살펴볼 필요가 있다. 여기에는 발해국의 남해(南海)·압록(鴨淥)·부여(扶餘)·책성(柵城)의 4부(府)가 모두 고구려의 옛 땅에 해당한다고 하면서 신라 천정군(泉井郡)으로부터 책성부(柵城府)까지 39개의 역이 있다고 하였다. 신라 천정군은 함경남도 덕원에 해당하고 발해 책성부는 중국 길림성 혼춘현에 있는 팔련성(八連城)에 해당하므로 두 지역 사이에 북청토성(靑海土城이 北靑에 있기에 이름함)이 놓이게 된다. 따라서 이 경로가 바로 신라도에 해당한다. 참고로 당나라의 제도에 의하면 30리마다 1개의 역을 두었으므로 천정군에서 책성부까지 1,170리로서 현재의 단위로 하면 약 521㎞가 된다고 한다. 아무튼 신라의 국경도시인 천정군에서 발해 5경의 하나인 책성부까지 역이 설치되어 있었다면 발해와 신라 사이에는 상설 교통로가 개설되어 있었던 것이 분명하다. 이것은 바로 양국 사이에 지속적인 교류가 이루어졌음을 확인시켜 준다.

신라도의 설치시기는 양국 간의 상설적인 교류가 언제 시작되었는가를 추정하는데 도움이 된다. 『고금군국지』에 신라 천정군이라 표기하였는데 천청군이라는 명칭이 사용된 것은 경덕왕 16년(757년)에 정천군으로 명칭을 변경하기 이전까지이므로 757년 이전에 이미 양국 사이에 교통로가 개설되어 있었던 사실을 확인할 수 있다. 발해측으로 보면 3대 문왕(文王) 시기 전반에 해당한다. 결국 신라도는 721년에서 757년 사이에 개설되었던 것으로 결론지을 수 있다. 아마도 발해 문왕대 즉 신라 경덕왕(景德王)대에 들어와서 양국의 교섭 통로가 개설된 것으로 추정된다.

그러나 양국 사이에 교섭 통로가 개설되었다고 하더라도 초반에는 아직 상설적인 교류가 행해지기는 어려웠을 것이다. 그것은 발해 대조영(大祚榮) 후반에서부터 문왕 초반에 이르는 시기는 무력 정복이 활발히 벌어지던 시기로 이것이 신라에 위협이 되었을 것이므로 양국 관계가 원활하지는 못하였을 것이기 때문이다. 그 뒤 문왕이 정복 사업을 마무리하고 내치(內治)에 힘쓰기 시작하면서 신라도는 보다 빈번히 이용되었을 것이다. 이에 상응하기 위해 757년에 이르러 721년에 쌓은 장성에 탄항관문(炭項關門)을 쌓아 양국의 교섭 통로로 삼았던 것 같다. 탄항관문은 바로 신라도가 통과하는 양국 국경지대의 관문이었다. 발해에서 출발하여 탄항관문을 지남으로써 마침내 신라 경내로 들어오게 되고 여기서

다시 동해안로를 따라 신라의 수도 경주로 향하게 되었을 것이다.

신라가 동해안로를 여는 시기는 소지왕(炤智王) 9년(487년) 사방에 우역(郵驛)을 설치하고 관도(官道)를 수리할 때 이루어진 것으로 보인다. 신라는 통일 이후 수도 경주를 중심으로 한 교통로를 새로이 정비하였는데, 5통과 5문역이 바로 그것이다. 9) 5통은 북해통(北海通)·염지통(鹽池通)·동해통(東海通)·해남통(海南通)·북요통(北遙通)이고, 5문역은 건문역(乾門驛)·곤문역(坤門驛)·감문역(坎門驛)·간문역(艮門驛)·태문역(兌門驛)이다.

5통은 통일 이후 지방통치조직이 9주 5소경으로 정비되면서 9주에 10정·만보당(萬步幢) 등 여러군사 조직을 배치하면서 지방통치조직과 군부대를 효율적으로 연결시키기 위해 재정비한 것이라고 할수 있다. 통일 이후 신라의 지방통치조직은 신문왕 2년(681년)에 완산주(지금의 전주)와 청주(菁州, 지금의 진주)를 설치함으로써 완비되었다. 따라서 5통은 신문왕(神文王)대에 정비되었다고 할 수 있다.

이렇게 볼 때 5통은 왕도를 중심으로 하여 9주의 주치(州治)나 소경(小京)으로 통하는 행정 통로임과 동시에 군사도로인 5개의 간선도로라고 할 수 있다.

5통 가운데 북해통은 그 명칭에서 미루어 볼 때 동해안을 따라 북으로 올라가는 교통로라 파악된다.

북해통의 출발점은 경주의 간문역(艮門驛)이었고 종점은 천정군이었다. 수도 경주에서 천정군까지 가기 위해서는 먼저 형산강(兄山江)을 따라가다가 안강현(安康縣)을 지나면 의창군(義昌郡)에 이르게 된다. 의창군에 이른 후 북해통의 길은 계속 북상하게 된다. 그 길을『삼국사기』지리지의 명주 관내의 군현과 연결시켜 보면, 의창군(포항시 흥해읍)·청하현(포항시 청하면 고현리)·야성군(영덕군 영덕읍)·유린군(영덕군 영해읍)·해곡현(울진군 덕신리)·울진군(울진군 울진읍)·해리현(삼척시 옥원리)·만경현(삼척시 원덕면)·삼척군(삼척시)·우계현(강릉시 옥계면)·명주(강릉시)·지산현(강릉시 연곡면)·동산현(현남면)·익령현(양양읍)·수성현(간성읍)·고성군(고성읍)·환하현(양진리)·편험현(양진리)·임도현(가염성리)·금양군(통천면)·습계현(송전면)·파천현(시천리)·학포현(학고리)·천정군(덕원군 문천면)으로 연결된다.

신라와 발해는 신라도를 이용하여 사신 왕래나 문화적 교류를 하였다고 본다. 신라도는 대체로 8세기 전반에 개설된 것으로 추정되지만, 양국이 이 교통로를 이용하여 자주 교류한 것은 8세기 후반에서 9세기 전반이다. 현존 기록을 바탕으로 할 때 이 신라도를 최초로 이용한 사람은 당나라 사신 한조채 (韓朝彩)로서 그는 발해에 사신으로 갔다가 764년에 발해에서 신라로 직접 갔다고 하는데, 이때 이 경로를 이용하였던 것으로 보인다. 그 후 원성왕(元聖王) 6년(790년)에 일길찬(一吉飡 : 십칠 관등의 일곱째 등급) 백어(伯魚)와 헌덕왕(憲德王) 4년(812년)에 급찬(級飡 : 17관등의 9번째) 숭정(崇正)을 발해에 사신으로 파견하였는데, 이때도 이 경로를 이용하였을 것이다. 신라 사신이 발해로 갈 때에도 신라도를 이용하였다고 본다. 신라도는 발해에서 일본으로 가는 경로로도 사용되었는데, 777년 발해 사신이 토호포(吐號蒲)를 출발하여 일본으로 향하였다고 한다.

라. 후삼국(後三國)시대의 양양

7세기 후반에 삼국을 통일했던 신라는 신문왕대(681~692년)에 체제정비를 거치면서 전제왕권을 수립하게 되었고, 성덕왕대(702~737년)에 와서는 안정된 전제왕권을 누리게 되었다. 그러나 하대로 들어오면서 서서히 쇠망의 조짐을 보이기 시작하였다. 그것은 중대의 마지막 왕인 혜공왕(惠恭王) 4년(768년)에 일어난 대공(大恭)의 난으로부터 비롯되었다. 대공의 반란은 전국의 96각간(角干 : 진골이 받을 수 있는 최고의 관등으로 1등급)이 3개월 동안 서로 싸웠다고 전할 정도로 일찍이 보지 못한 대란이었다. 이는 신라 중대 왕실이 무너지는 계기가 되었다.

싸움의 양상은 현 집권자인 혜공왕파와 반(反)혜공왕파로 갈라지게 되었다. 전자의 대표적 인물이 김지정(金志貞)이었고, 후자의 대표적 인물이 김양상(金良相)·김경신(金敬信)이었다. 여기에서 반혜공왕파가 승리하고 김양상이 왕위에 오르니 이가 37대 선덕왕(780~785년)이다. 선덕왕(宣德王)은 무열왕계가 아니라 내물왕 10세손이었다. 이러한 방계 출신인 선덕왕이 왕위에 오름으로써 무열왕계가 왕위를 계승하던 중대는 종언을 고하고 하대가 시작되었다.

신라는 하대에 들어 150여 년 사이에 20명의 왕이 교체되는 대혼란을 겪게 되었다.

이 과정에서 지배계급의 분열과 대립이 격화되었고, 이에 따라 중앙의 정치 기강은 극도로 문란해지고 지방에 대한 통제력도 약화되었던 것이다. 이러한 와중에 귀족과 사원은 권력·고리대 등 불법적 수단을 동원하여 백성들의 토지를 빼앗아 차지하였다. 그리하여 그들은 전장(田莊)이라 불리는 대토지를소유하였다. 이러한 상황에 대해『신당서』에는“재상의 집에는 녹(祿)이 끊이지 않으며, 노비가 3천 명이나 되고 갑병(甲兵)과 소·말·돼지도 이에 맞먹는다. …곡식을 남에게 빌려주어서 늘리는데, 기한안에 갚지 못하면 노비로 삼았다.”라고 전하고 있다. 그러자 토지를 잃은 농민들이 유랑민(流浪民)이되면서 정부에 대한 불만의 목소리가 커지기 시작했고, 결국에는 진성여왕 3년(889년)에 조세 독촉을계기로 전국에서 도적이 벌떼처럼 일어났다. 이때 원종(元宗)과 애노(哀奴)가 사벌주(沙伐州, 지금의 상주)를 근거로 하여 처음으로 반기를 들었다.

『삼국사기』에 의하면 당시 농민군의 규모가 얼마나 컸던지 왕명을 받고 출동한 영기(令奇:신라 제51대 진성왕 때 내마(柰麻) 벼슬을 한 사람)는 그 위세에 놀라 앞으로 나아가지도 못하였다고 한다.

이와 같은 농민봉기는 삽시간에 전국으로 확산되어갔다. 이 틈을 타 각처에서 몇몇 지도자들이 세력의 구심점을 형성하였는데, 그 대표적인 예가 북원(北原, 원주)의 양길(梁吉), 죽주(竹州, 안성)의 기훤 (箕萱), 완산(完山, 전주)의 견훤(甄萱), 명주(溟州)의 김순식(金順式) 등이다. 그러다가 종국에는 견훤이 세운 후백제와 궁예가 세운 후고구려, 그리고 신라가 각축전을 벌이는 후삼국시대가 형성되었다.

9세기 말 명주는 궁예의 수중에 들어가게 된다. 궁예는 한때 가장 강력한 세력을 형성하여 당시 영토의 절반 이상을 지배하였던 인물이다. 특히 명주는 궁예가 세력을 구축하는데 기반이 된 곳이기도 하다. 궁예가 명주에 들어올 때의 군사는 600여 명이었으나 명주에 주둔하면서 3,500명으로 불어났다.

즉 궁예는 명주 땅에서 명주 호족과 농민, 승려들로부터 지지를 받았기에 원래 그의 군사보다 5배나 늘어났던 것이다. 궁예는 이를 기반으로 하여 양양을 거쳐 저족(猪足, 인제)·성천(狌川, 화천)·부약(夫若,김화)·금성(金城, 김화)·철원(鐵圓, 철원) 등을 정복하였고, 얼마 후 왕건 부자와 패서(浿西, 평양 이남 예성강 이북) 일대의 호족세력의 귀부(歸附)를 받아 서쪽과 남쪽 방면으로 진출하여 공주에서 영주를 잇는 선의 이북 지역을 거의 차지하는 커다란 세력으로 성장하였다. 이에 궁예는 901년에 스스로 왕이라 칭하고 ‘후고구려’를 건국하였다.

왕위에 오른 초기에 궁예는 사졸(士卒)들과 침식을 같이하고 상벌을 공평하게 하는등 바람직한 지도자상을 보이기도 했다. 그러나 얼마 안 가서 전제적이고 급진적인 면모를 보이기 시작했다. 그는 신라에 대한 극심한 적대의식으로 신라를‘멸도(滅都)’라 부르고, 신라에서 오는 자를 모두 죽이기까지 했다. 그러자 지식인과 호족들이 서서히 그의 곁을 떠나기 시작했다. 이들은 당시 사회의 중간계층이었기 때문에 급진적인 개혁을 원하지 않았던 것이다. 궁예 휘하에서 동궁기실(東宮記室 : 세자부의 정7품관직)까지 지냈던 박유(朴儒)는 산속으로 숨어버렸으며, 장주(掌奏 : 왕명출납)의 직책에 있던 최응(崔凝)은 궁예가 왕건에게 모반혐의를 뒤집어씌울 때 왕건을 도와주었다. 그리하여 궁예는 결국 왕위를 왕건에게 내주게 되었다.

918년에 궁예의 세력 기반을 물려받아 새 왕조의 창시자가 된 태조 왕건은 국호를 ‘고려’라 하고, 연호를 ‘천수(天授)’라고 정하였다. 그러나 왕건 앞에는 허다한 난관이 가로 놓여 있었다. 왕건이 즉위한 5일째 되던 날 혁명 내부세력 가운데 왕건의 왕위를 넘보고 왕권에 도전한 반(反)혁명 사건이 발생하였고, 얼마 후 궁예의 정치적 기반이었던 청주지역 호족들이 모반을 꾀하여 왕건에 저항하였다. 이와 같이 왕건은 즉위한 후에 궁예를 지지하고 있던 각 지역 호족 세력들의 반발과 저항에 직면하게 되었고, 중립적인 입장에서 정세를 관망하고 있던 호족세력들이 후백제로 기울어짐에 따라 정치적 불안이 가중되어 갔다. 이러한 현상은 특히 후백제 영역과 근접한 지역에서 더욱 심하게 나타나고 있었다. 명주(溟州) 장군 김순식도 왕건이 즉위한 후에 불복하고 있었다.

이러한 상황에서 왕건이 해야 할 일은 먼저 궁예 정권하에서 궁예와 결합했던 호족들을 회유 포섭하는 일이었다. 이에 왕건은 모든 도의 호족에게 사절을 보내 자신을 낮추고 상대를 높이는 겸양의 덕을 발휘하여 호족들을 회유·포섭하였다. 그러자 각지의 호족들이 해가 거듭될수록 고려에 많이 귀부(歸附)해 왔다. 이렇게 해서 귀부해 오는 호족에게는 토지와 저택을 주기도 하고 벼슬을 수여해 주면서 그 통치권을 인정해 주기도 하였다. 그는 여기에 그치지 않고 각 지역의 유력한 호족들의 딸들과 결혼을 하기도 하였다. 이는 왕건이 호족의 딸들과 정략결혼을 통해 집권은 물론, 왕권을 안정시키는 데 적극 활용하였다. 이로 인해 정권의 안정은 이루었지만 왕건 사후에 피비린내 나는 왕위 쟁탈의 원인을 제공하기도 했다. 또한 중요한 호족들에게는 자신과 같은 왕씨 성을 하사하여 가족과 같은 대우를 하였다.

이러한 정책의 결과 많은 호족들이 귀부해 왔다. 왕건은 영주의 호족 세력 김순식(金順式)을 귀부시키기 위해 집요한 노력을 하였다. 김순식의 귀부는 3차에 걸쳐서 진행된다. 태조 5년(922년) 7월에 왕건이 순식의 아버지 김허월(金許越)을 보내어 타이르니, 순식은 그의 장자 수원(守元)을 보내어 1차 귀부하였다. 이 때 왕건은 수원에게 왕성(王姓)을 하사하고 전택(田宅)을 주었다. 그러나 순식의 이러한 귀부는 왕건에게는 매우 소극적이고 불만스러운 일임이 분명하다. 그래서 왕건은 순식 자신의 완전한 귀부를 위해 더욱 노력하였을 것이다. 1차 귀부를 한 지 5년이 지난 태조 10년(927년) 8월에 순식은 다시 아들 장명(長命)과 군사 600인을 보내서 고려 궁궐을 숙위하게 하였다. 이에 태조는 순식의 소장(小將) 관경(官景)에게 왕씨(王氏) 성(姓)과 벼슬 수여하고, 순식의 아들 장명에게는 염(廉)이란 이름과 원보(元甫) 10) 라는 관계(벼슬)를 주었다. 김순식 본인이 몸소 휘하 세력을 이끌고 왕건에게 완전히 귀부하는 것은 태조 11년(928년)에 들어와서이다. 이때 왕건은 순식에게 왕성을 하사하고 대광(大匡) 11) 이라는 관계를 주었다. 대광은‘크게 나라 일을 바로잡을 만한 위치’라는 뜻으로 풀이할 수 있다. 대광은 살아 있는 인물에게 주었던 관계 중 최고위였다. 태조 대에 대광의 관계를 수여한 예는 재경세력(在京勢力) 중에는 몇몇 있었으나, 지방 세력 중에서는 순식이 최초였다. 이런 점을 통해서 볼 때 당시 김순식의 위치가 얼마나 컸는가를 가히 짐작할 수 있다.

명주 호족 김예(金乂)도 왕씨 성을 하사받았다. 김예가 언제 어떻게 해서 왕씨 성을 받았는지 알 수 없지만, 앞에서 본 관경이 김순식의 아들 장명과 함께 받은 것으로 보아 그 역시 김순식의 귀부와 밀접하게 관련이 있었던 것으로 추측된다. 명주 호족 세력으로서 왕씨 성을 받은 사람은 김순식의 3부자와 관경, 김예 등이었다.

왕건은 명주 호족 김순식과 김예로부터 군사적 도움을 받아 태조 12년(929년) 12월부터 시작된 고창군(안동) 전투에서 크게 승리하였고, 이 전투의 승리로 강릉에서 울산에 이르는 110여 성이 고려에 귀부하여 왕건의 세력은 크게 강화되었다. 김순식과 김예는 태조 19년(936년)에 후백제를 공멸(功滅)할 때도 크게 기여하였다. 그러나 고려의 통일 과정에서 큰 공을 세운 순식은 얼마 안 가서 중앙정계에서 제거된 것으로 보인다. 그 이유는 태조 19년(936년) 이후부터 순식에 관해 전혀 자료가 찾아지지 않기 때문이다. 아마도 그의 가문이 그 후 중앙정부에 반기를 들었다가 도태되었거나, 광종의 호족억압책으로 제거되었을 것으로 생각된다. 반면에 김예 계열은 건재하였다. 그는 왕건의 공신이 됨과 동시에 내사령(內史令)을 역임하였고, 그의 딸은 태조 왕건의 14번째 비(妃)인 대명주원부인(大溟州院夫人) 12) 이 되었다. 그의 후손은 그 후에도 중앙정계에서 활약하였다. 이러한 사실은 그의 현손 왕국모(王國○)가 헌종 때 역신(逆臣) 이자의(李資義)를 제거한 공로로 참지정사(參知政事) 및 수사도(守使徒) 등을 역임한 것이라든지, 왕백(王伯)이 충렬왕 때 급제 출사한 것에서 확인된다.

----------------

1)“(奈勿王)42年 秋七月 北邊何瑟羅旱蝗 年荒民飢 曲赦囚徒 復一年租調『”삼국사기』(권3, 신라본기).

2) 광개토왕은 왜병을 격퇴한 후 그 군대의 일부를 신라영토 내에 계속 주둔시켜서 왕위계승과 같은 신라의 內政에까지 간섭하였다. 「중원고구려비」에는 신라 영토 내에 고구려인 幢主가 주둔하며 군사적 권력을 장악하고 있음이 확인된다(우선정, 2000 「麻立干 時期新羅의 對高句麗 關係」 『慶北史學』23, 114쪽).

3)『삼국사기』권3, 신라본기3 눌지왕 34년 7월조.

4)『일본서기』권8, 雄略天皇 8년조.

5) 전덕재, 1990「4~6세기 농업생산력의 발달과 사회변동」 『역사와 현실』4, 한국역사연구회.

6) 이우성, 1975「남북국시대와 최치원」 『창작과 비평』10-4, 창작과 비평사

7) 서병국, 1981 「신당서 발해전 소재 니하의 재검토」『동국사학』 15·16; 조이옥, 1999 「신라와 발해의 국경문제」 『백산학보』52.

8) 송기호, 1989 「동아시아 國際關係 속의 渤海와 新羅『」韓國史 市民講座』 , 일조각 ; 한규철, 2005 『발해의대외관계사』 , 신서원.

9) 서영일, 1999 「新羅 五通考」『白山學報』52(申瀅植博士 回甲紀念論叢).

10) 고려시대 관인과 구별되는 특별부류에게 수여한 직. 태조 2년(919년)에 처음 두었고, 태조 19년(936년)에 후삼국을 통일한 뒤 관계를 재정비할 때 16등급 중 제8위에 해당되었으며 품계는 4품이었다.

11) 문무관에게 수여된 관계 중 최고의 관계. 936년에 후삼국을 통일한 뒤 관계를 재정비할 때 16등급 중 제3위에 해당되 었으며 품계는 종1품이었다.

12) 왕건은 29명의 부인을 거느렸는데, 후비들의 출생지를 보면 황해도 9명, 경기도 4명, 충청도 3명, 강원도 3명, 전라도 2명, 경상도 6명, 출생지 미상이 2명으로 나타난다.

-

- 이전글

- 제2장. 삼국·고려·조선시대

- 24.03.11

-

- 다음글

- 2. 양양지방의 중세사(中世史)

- 24.03.11