2. 3·1만세운동 이후 양양지역의 사회

페이지 정보

본문

가. 양양신청년동맹(襄陽新靑年同盟)

1) 조직(組織)

3·1만세운동 이후 양양지역의 항일 민족운동은 약화 되는 듯하였으나 1920년대 초에 사회주의 사상의 유입으로 전국에서 각종 사회단체의 활동이 활발히 전개되는 가운데, 양양에서는 1920년 이래 현산청년회와 양양신청년회에서 활동하던 오용영(吳龍泳)·김대봉(金大鳳)·김동환(金東煥)·최우집(崔

禹集) 등에 의하여 1923년 물치노농동맹(沕淄勞農同盟)이 조직되었다.

물치노농동맹은 1923년 8월 28일 조선노동연맹회(朝鮮勞動聯盟會)에 가맹하고 청년운동과 노동운

동을 병행하면서 적극적인 활동을 전개하였는데, 1924년 조선노농총동맹이 창립되자 조인순(趙仁淳),

김대봉을 대표로 파견하였다. 그러다가 1924년 광복운동의 신사조(新思潮)가 전파되면서 최우집·김

대봉·박정양(朴鼎陽) 등 28명에 의하여 양양신청년동맹이 창립되었다.

2) 집행부(執行部) 구성 및 결의사항(決議事項)

양양신청년동맹은 우선 무산계급(無産階級 : 재산이 없는 육체노동자) 의식을 각성하게 할 만한 수양기관의 설치, 무산계급 운동에 필요한 언론 기관을 설치하는 동시에 강연·강습·연구·운동·토론·

연극 등을 개최하기로 하였다. 또한 회원의 가입 자격은 만 17세 이상 30세 미만으로 하였고, 의지가견고하고 동맹원 2인 이상의 추천을 받아야 했으며, 그 후 집행위원회의 승인을 받게 하여 회원가입이

매우 까다로웠다.

▷ 양양 신청년동맹의 선언과 강령 집행위원은 다음 표와 같다.

선 언(宣言) - 사람이 절대인 것을 안 우리 청년은 우리 인간의 모든 불공평, 불합리를 부정하고 절대 진리인 세계 민중해방운동에 공헌하기 위하여 2대 강령을 세우고 양양신청년동맹을 조직하노라.

강 령 - 1. 본 동맹은 사회진화법칙에 의하여 신사회(新社會)를 건설할 역군 양성을 기함. 2. 본 동맹은 무산계급의 해방을 기하며 당면 이익의 획득을 위하여 투쟁에 힘씀.

집행위원 - 서무부 : 김유선(金有善), 김대봉(金大鳳) 교양부 : 이건호(李建鎬), 최용대(崔容大) 경리부 : 김명기(金明基), 김달규(金達圭)

▷ 1925년 10월 30일, 제2회 정기대회를 열어 새로 집행부를 선출하고 다음 사항을 결의하였다.

집행위원 - 서무부 : 박정양(朴鼎陽), 김남한(金南翰) 교양부 : 최용대(崔容大), 오일영(吳日泳) 경리부 : 방재규(方在明), 김달규(金達圭)

결의사항 - 1. 소작운동에관한건 2. 순회강좌 개최의건 3. 노동연합대회개최의건

그리고 1925년 11월 2일에는 동아일보 양양지국의 후원으로 만해(卍海) 한용운(韓龍雲)을 초청하여 ‘인생관’이라는 제목으로 강연회를 개최하였다.

한편 양양 신청년동맹은 현산청년회·양양신청년회·일혁청년회 등과 함께 양양군의 청년운동을 통일할 목적으로 합동정우회를 조직하고, 통합을 꾀한 결과 동화청년회(同化靑年會)를 조직하였다. 동화청년회는 1927년 3월 20일 전양양사회운동단체연합간친회(全襄陽社會運動團體聯合墾親會)를 주최하였다. 이 간친회에는 우리수양단(修養團)·물치농민조합·설악청년회·차부조합(車夫組合)·조산농민조합·형평사·현서청년회·금강농민조합·손양청년회의 대표와 개인 참가자를 합한 80여 명이 참가하였다.

▷ 결의사항은 다음과 같았다.

1 청년운동에 관한 건

9개의 면(面)의 청년단체를 망라하여 군연맹(郡聯盟) 조직을 촉진시킨다.

2 노동운동에 관한 건

노동단체가 없는 곳에는 창립을 촉진시켜서 단체적으로 훈련하고 시대적으로 교양하기 위하여 각 단체에서 위원을 선거하여 순회강좌(巡廻講座)를 개최한다.

3 소년운동에 관한 건

전군소년연맹(全郡少年聯盟)을 촉진시켜서 시대의 적의(適宜)한 훈련과 교양을 받게 한다.

4 여성운동에 관한 건

각 동에 부녀야학(婦女夜學)을 설립하게 한다.

5 형평운동에 관한 건

시간 있는 대로 일정한 장소에 집회(會集)하게하여 시대적 의식을 투철히 각오하도록 교양 지도한다.

6 어민운동에 관한 건

각 어진(漁津)의 어민단체 창립을 촉진시킨다.

7 운동자 교양에 관한 건

8 양양운동단체 심사의 건

각 단체를 심사한 결과 금강조합, 차부조합은 아직까지 가치가 선명치 못함으로 일정 기간에 보류한다.

9 조선운동방향전환(朝鮮運動方向轉換)에 관한 건

º정치운동에 대하여는 종래의 운동에서 비약하여 정치운동으로 전환한다.

º신간회(新幹會)에 대하여는 적극적으로 원조한다.

º사상단체 해체에 관하여는 이를 인정한다.

10 공회당(公會堂)문제에 관한 건

년래(年來)의 숙제인 대공회당 문제 4월 3일에 군민대회(郡民大會)를 개최한다.

11 공회당(公會堂)문제에 관한 건

도평의원(道評議員) 선거 부정투표에 관한 건

위의 전양양사회운동단체연합간친회는 결국 양양지역의 사회운동 전반에 관해 협의하여, 이 자리에서 결의된 청년연맹의 촉진·신간회원조·어민단체의 촉진 등을 실천에 옮겼다. 그리고 정우회의 방향 전환론이 채택되어 운동의 방향 전환을 꾀하기도 하였다. 그리하여 양양청년동맹·신간회양양지회·어민조합 등이 조직된 것이다.

1927년 6월 3일 양양읍 남문리 동화청년회관에서 양양군 청년연맹의 집행위원회가 개최되어 단오회 (端午會)에 흥행할 굿은 미신을 선전하기 때문에 적극적으로 반대할 것 외 2개 항을 결의하였다. 그리고 6월 14일 임시총회를 개최하여, 강원도 사회운동자 대회의 참가, 이류단체(異類團體) 처리, 청총(靑總) 가맹 등을 결의하였다.

1927년 8월 10일 임시총회를 개최하여 조선청년총동맹 규약에 의거 양양청년동맹으로 발전적으로 해소(解消)를 단행(斷行)하고, 조선청년총동맹에 가입할 것과 강원연맹 혁신 그리고 세포(細胞)단체에 관한 건을 결의하였다. 그리고 도천면·강현면·서면·손양면에 지부를 설치하였으며, 물치차부조합·물치농민조합·조산농민조합을 지부로 하였다.

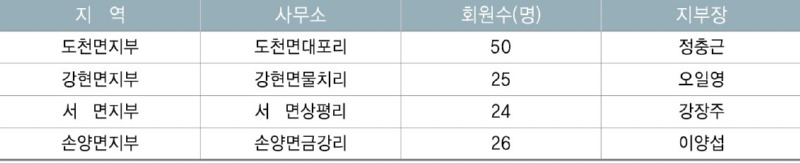

▷ 당시 양양청년동맹지부 현황은 아래 표와 같다.

3) 활동(活動) 내용

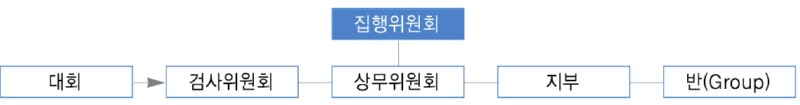

양양청년동맹의 활동은 몇 가지의 유형으로 나눌 수 있다. 먼저 자체조직의 정비를 위한 활동을 하였다. 면 단위의 지부 설치, 리(里) 단위의 반(班) 설치, 그리고 각 지부의 활동 점검, 회비의 징수, 교양 방침의 수립, 미조직 민중에 대한 조직방침, 연령제한, 문고 설치 등에 관련된 활동들이 그러한 예 에 속한다고 할 수 있다.

둘째로는 지역사회의 여러 부문 운동에 대한 지원활동을 들 수 있다. 인근 지역의 청년동맹 창설에 대한 지원활동이라든지, 같은 양양지역의 농민조합, 신간회 등의 설립에 대한 지원활동, 소년운동에 대한 후원 활동 등이 그 예에 속한다고 할 수 있다.

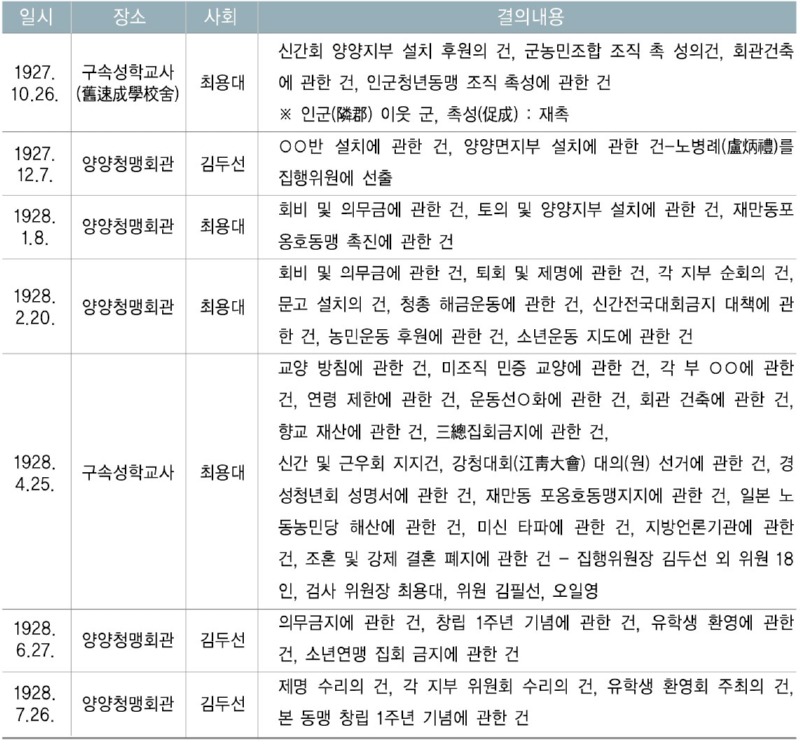

▷ 양양청년동맹 활동 내용

셋째로는 양양지역의 차원을 뛰어넘어 도 단위 또는 전국단위의 사항에 대한 의견을 표명한다든지, 대안을 제시하거나 하는 활동을 들 수 있다. 청년총동맹의 해금 운동, 신간회 전국대회 금지에 대한 대책회의, 재만동포옹호동맹(在滿同胞擁護同盟)에 대한 지지, 일본노동농민당(日本勞動農民黨) 해산에 관한 의견 제시 등의 활동이 그 예에 속한다 할 수 있다.

특히 양양청년동맹의 집행위원이던 최창원(崔昌源), 오일영, 추교철(秋敎哲), 조상엽(趙相燁) 등 4명이 1929년 9월경 삼척에서 열린 강원도 청년연맹대회에 보낸 축문이 불온하다는 이유로 검속(檢束)을 당하기도 하였다.

그 외 지역사회의 여러 가지 문제에 대한 의견의 제시와 실천하는 활동을 하여 향교 재산과 미신 타파, 지방언론에 관한 문제를 제기 등을 하였다.

4) 각 지부 조직과 활동내용

양양면 지부는 1928년 1월 8일 설립되었다. 설립 후 1928년 9월 22일에 제3회 정기총회를 열고 다음 4건을 토의하였다.

º 의무금 징수방안에 관한 건

º 자체 교양에 관한 건

º 부문 확립에 관한 건

º 전양양 사회운동 통계표 작성에 관한 건

1930년 3월 30일 도천면지부의 정기총회가 개최되어, 소년운동 절대 지지 후원과 미신 타파 등 6개의 의안을 토의하고 위원을 아래와 같이 선출 개선하였다.

1930년 10월 30일에는 신간회 양양지회 도천면 분회, 양양군 소년연맹 도천면 소년회, 대포노동조합, 대포어민조합 등과 합동위원회를 개최하기도 하였다.

나. 신간회지회(新幹會支會) 활동

1) 조직(組織)

민족유일당 운동의 영향으로 배타적 민족주의계와 사회주의계가 연합하여 1927년에 조직된 신간회는 창립 이후 계급과 계층의 구분 없이 민족의 지지를 받으면서 전국적으로 지회를 조직하였다. 양양의 경우도 신간회 중앙조직 창립 직후 양양지회 조직 움직임이 태동하였다. 지회의 조직에는 양양청년동맹이 주도적인 역할을 하였다. 즉 양양청년동맹은 앞에서 보았듯이 1927년 10월 26일 제1회 정기대회에서 신간회 양양지회 설치 후원, 농민조합 촉성(促成) 등 4개의 안건을 토의하였다. 이와 같이 양양청년동맹의 적극적인 후원하에 1927년 11월 20일 신간회 양양지회가 조직되었다.

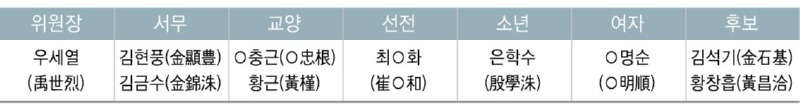

▷ 신간회 양양지회 조직

조직 후 신간회 양양지회는 1927년 12월 7일 총무 간사회를 열어 신입회원 37명의 가입을 승인하였다.

2) 활동 상황(狀況)

1927년 12월 21일 정기대회를 개최하여 회원 모집, 통계 수집, 조직체 변경, 재만동포 피압박(被壓迫) 대책, 본부대회 출석대의원 선거, 본부대회 건의안 작성위원 선거 등에 관하여 토의를 하였다. 그리고 1928년 1월 18일 제2회 총무·간사회에서는 신입회원 12명의 심사문서 수리(受理), 재만동포옹호동맹(在滿同胞擁護同盟) 지부 대회 시일, 지방 열 단체 박멸(撲滅), 본부 기관지 발행 건의, 본부대회건의안 작성 문제 등에 관하여 논의를 하였다.

1928년 2월 19일에는 총무·간사회를 열어 중국재류동포옹호동맹(中國在留同胞擁護同盟)과 대포공진소년회(大浦共進少年會)에 관한 방침 등 6개의 안건을 토의하였다. 특히 대포공진소년회에 관한 토의 안건은 대포공립보통학교의 교장 다나까〔田中 : 전중〕가 1928년 1월 9일 공진소년회에 입회한 자신의 학교 학생 2명에게 “‘일한합병’은 두 민족이 더 잘살기 위하여 한 것인데 이에 대하여 불평을 품고여러 가지 잘못하는 사람들이 많이 있다. 그런데 대포에는 공진소년회라는 것이 있어 너희 24명이 입회하여 있은즉 오늘 전부 탈퇴하되, 만약 탈퇴하지 않으면 주재소에 넘겨 버리겠다.”고 협박한 사건이다. 이에 공진소년회에서는 경고문을 발송하는 동시에 양양청년동맹 소년부에 보고하고 대책을 강구하였다. 결국 이문제는 양양청년동맹, 신간회 양양지회까지 관여하게 되어 양양지역의 중대한 사회문제가 되었다.

1928년 7월 27일에 총무간사회에서는 입회원 승인 및 유학생 환영회 개최의 안건을 논의하였는데, 특히 유학생 환영회 개최 준비에는 양양지역의 사회단체가 모두 참여하고 있는 것으로 보아 대대적인 행사가 행해진 것으로 보인다.

1930년 4월 18일 제4회 정기대회를 개최하여 도지회연합회(道支會聯合會) 설치를 촉진하는 안건 이외 7개의 안건을 토의하고, 아래와 같이 임원을 개선하였다.

위원장 - 김현환

위 원 - 이종명(李鍾溟), 김형기(金亨起), 김병환, 김동기(金東起), 최용봉(崔容鳳), 김병익(金炳益), 김유희(金有熙), 함재덕(咸在悳), 최완집, 채○충(蔡○忠), 이규한, 김현우(金顯木禹), 장재근(張在根), 함하선, 최종길(崔鍾吉), 이원희(李元熙), 이상봉(李商鳳), 오일영, 진상길(陣湘吉), 김동환(金東桓)

위원후보 - 우순복(禹順福), 이양섭, 최영달(崔永達), 김종철, 김달규(金達圭)

검사위원 - 최욱(崔旭), 이찬우, 김대희(金大熙), 진형찬(陣炯璨), 이학규(李學奎)

본부대회대의원 - 김현환, 이규한

후 보 - 최환집, 함하선

이어서 집행위원회를 열고 다음과 같이 집행부를 선정하였다.

서기장 - 이종명

회계 - 김형기

교육부장 - 최완집 / 부 원 - 김동기

서무부장 - 이종명 / 부 원 - 함하선

도조부장 - 장재근 / 부 원 - 오일영

재정부장 - 김형기 / 부 원 - 노병례

조사부장 - 이규한 / 부 원 - 박정양

상무위원 - 김현환·이종명·최완집·장재근·김병환·하기선·김동기· 함재덕·이충○

1930년 5월 9일 집행위원회를 열어 분회(分會) 및 반(班) 순회 등 5개의 안건을 토의하였다. 그런데 분회는 반조직이 활성화되면 승격되는 것이었으므로 신간회 양양지회의 활동이 비교적 활발하였다고할 수 있다.

신간회 양양지회의 활동이 활발해지자 일제는 신간회 창립 1주년 기념식을 금지하는 등 방해하였다. 그리고 교육부 부원이었던 김동기가 신간회 해소(解消 : 신간회 해산) 대회시 신간회 중앙 본부의 중앙집행위원으로 선출되고 있는 것으로 미루어 보아 양양지회는 신간회 해소(解消)에 찬성한 것으로 보인다.

3) 활동 의의(意義)

신간회 양양지회의 활동을 살펴보면, 양양지회는 신간회가 추구했던 민족협동전선(民族協同戰線)으로서 역할을 충실히 수행한 것으로 보인다. 이유는 1927년 신간회 양양지회가 창립되면서부터 1930년 새로운 집행부가 구성될 때까지 신간회의 회장, 또는 집행위원장을 역임했던 인물은 이석범과 김현환의 두 명이 확인되는데, 이들은 사회주의자(社會主義者)는 아니었다. 이석범은 지역을 대표하는 유학자로서 민족주의(民族主義)적인 색채가 상당히 강한 인물이었다. 그리고 김현환은 보천교〔普天敎 : 차경석(車京石)이 창시한 증산교(甑山敎) 계열의 신종교〕신자로서 양양지역 사회주의 운동에서 이름을 찾아볼 수 없는 인물이기 때문에 사회주의자로 보기에는 무리가 있다. 그리고 특히 1930년에 개편된 집행부의 각 부장을 역임한 인물들도 역시 사회주의 활동을 한 흔적을 찾아보기 어려운 인물들이다.

반면에 3·1운동에 어린 학생으로 참여하였던 노병례, 함하선, 김동기, 오일영, 박정양 등은 양양지역 사회주의 운동의 주도적인 인물로 볼 수 있다. 따라서 신간회 양양지회는 다른 지역에서 나타난 적극적 사회주의 운동과는 다르게, 지역의 명망가들과 실천력을 갖춘 인물들이 민족의 독립을 위하여 연합하여 운동을 전개하였다고 할 수 있다.

다. 어민운동(漁民運動)

1) 조직(組織)

1910년에 일제는 어업령을 발표하여 우리나라 근·연해에까지 일본 어선들이 진출하여 어민들의 피해가 매우 컸었다. 당시, 동해안의 주요 항구였던 대포항은 해상교통과 어업활동의 중심적 역할을 담당하고 있었다. 이에 1928년 1월 19일 조합원 34명으로 대포어민조합이 창립되었다. 그러나 대포어민조합은 창립된지 3년이 지나도록 일체의 집회가 금지되어 활동이 여의치 않아 서면(書面)대회를 소집하기도 하였다.

한편 이학규(李學奎)는 어민조합의 쟁의 부장, 교양 부장, 집행위원장을 역임하였는데, 그가 어민운동에 투신한 것은 1922년부터 김대봉과의 친분을 유지한 것이 그 원인이라 할 수 있다. 즉 그는 김대봉(金大鳳)과 교유하면서『조선지광(朝鮮之光)』 , 『비판(批判)』 , 『사회주의학설대요(社會主義學說大要)』 , 『이념투쟁(理念鬪爭)』, 『러시아혁명소사(革命小史)』 등의 서적을 탐독한 결과 공산주의에 공명(公明)하게 되었다고 한다. 그리하여 그는 경제투쟁 및 정치투쟁의 의식을 어민 대중에게 주입 시켜 사유재산제도를 부인하고 공산제도의 실현을 목적으로 어민조합을 조직하였다.

2) 활동 상황(狀況)

어민조합의 조직 후 이학규는 조합원을 대상으로 교양 활동에 주력하였다. 즉 그는 1929년 6월 조합원인 정주화(鄭周和)에게 “우리 어민들은 사력을 다해 출어(出漁)하여도 그 이득은 자본가(資本家)에게 착취당해 당시 생활이 곤궁함은 현재의 계급이 있기 때문이다. 우리들은 단결하여 이 계급을 타파하지 않으면 안 된다.”라고 역설하였다.

또한 1931년 4월경에는 대포리의 김대학(金大學)의 집에서 어민 조합원인 이성백(李成伯)에게 “조합원은 단결이 절대 중요하다. 그대들 단결의 관념이 빈약함은 대단히 유감이다. 러시아는 공산주의를 실현하고 빈부의 구별이 없이 평등한 생활을 하고 있지 않느냐. 우리들도 강력히 단결하면 장래는 필(必) 히 빈부의 구별이 없는 평등생활을 할수있다.”라고 하였다.

또한 그는 1931년 6월에는 조합원인 박봉길(朴鳳吉)에 대하여 월 연금을 잘 납부하도록‘월 연금은무산 어민이 자본주의와 투쟁할 때 군량이므로 잘 납부하라. 일단 유사시는 싸워서 자본주의와 하등의 구별이 없는 평등한 생활을 하지 않으면 안된다’라고 하였다. 이와 같이 대포어민조합은 어민의 의식을 고취 하는데 주력하였다. 그 결과 1931년 6월 23일부터 온유박(鰮油粕 : 정어리 기름을 짠 찌꺼기로 비료로 쓰임) 가격 문제로 대포리와 물치리의 어선 70여 척과 100여 명이 파업(罷業)을 감행하였다. 이들 중 40여 명은 경찰서에 몰려가 검속(檢束 : 검거하여 가둠)된 두 명의 검속 이유와 멸치가격협의회의 금지이유, 조합문서를 압수한 이유 등에 대해 항의하였다.

라. 양양 농민조합(農民組合) 운동

1) 배경(背景) 및 조직

일제가 1912년부터 1918년까지 실시된 토지 조사사업으로 토지를 빼앗기고 경작권마저도 상실한 채 기한부 계약에 의한 소작농으로 전락한 농민들의 활동은 1923년 물치 노농동맹이 조직되면서 점차 활기를 찾았다. 그러나 농민운동이 하나의 운동으로서 자리 잡기 위해서는 청년운동의 도움이 필요하였다. 이러한 가운데 양양지역 청년운동이 활발해지면서 물치노농동맹은 농민단체로서의 성격을 보다 명확히 하기 위하여 1926년 3월 5일‘조선노농총동맹에서 발송한 제23호 ’공문에 의거하여 오용영(吳龍泳)이 명칭을 물치농민조합으로 바꾸었다. 이어 1927년 3월에는 양양농민협회(襄陽農民協會)가 창립되었고, 1927년 12월 4일에는 제1회 정기총회를 개최하여 소비조합, 문맹퇴치, 동아일보 양양지국 유지의 건 등을 토론하였다.

물치농민조합의 창립 이후 리(里) 단위의 농민조합이 조직되어, 조산리, 노리(蘆里 : 속초시 노학동에 소속된 마을 이름), 용천리, 정손(丁巽)리, 소야리(所野里 : 조양동에 소속된 마을 이름), 서림리의 6개 농민조합이 조직되었다. 이와 같이 전국적인 차원에서 농민조합이 조직되는 과정에서 양양에서도 농민조합이 대두하게 되었다. 그리하여 양양농민협회가 조직되었고 이어서 전양양농민조합연합회로, 나아가 양양군농민조합으로 발전하였다.

이와 같이 양양농민조합은 다른 지역의 농민조합 성립 과정에서 나타나는 것처럼 양양청년동맹의 적극적인 후원하에 조직되었다. 이 같은 청년동맹의 도움으로 농민조합이 조직되는 원인은 다음의 몇 가지로 나누어볼 수 있다.

첫째는 양양의 반일(反日)적인 지역정서를 들 수 있다. 이 지역의 반일 전통은 그 연원을 동학농민운동 시기까지 소급해서 찾아볼 수 있다. 그리고 신문화의 유입이 비교적 이른 시기에 이루어졌으므로 새로운 지식을 수용한 청년층이 성장할 수 있는 조건이 성숙 되어 있었다고 볼 수 있다.

둘째, 청년운동이 지역사회에서 동질성과 신뢰를 받고 있었다는 점이다. 양양지역의 경우에는 3·1운동을 거치면서 신지식을 수용한 청년층이 운동의 주요한 세력으로 참여하여 지역민들에게 상당한 신뢰를 구축할 수 있었다. 이는 지역사회의 성원으로서 청년들은 곧 농민 청년이었으며, 따라서 이점은이들과 지역민 사이에 동질적인 유대감을 형성할 수 있는 계기가 되었다.

양양농민조합은 1927년 9월 강원도 청년혁신대회를 계기로 군 농민조합 조직 운동이 활발해지자 같은 해 12월 초 조산리 보응(普應) 학원에서 창립 준비위원 오용영 이하 28명을 선출하고, 12월 30일에는 청곡리 최영동(崔永東)의 집에서 창립대회를 개최하여 집행위원장에 김병환, 집행위원에 오용영 외 30명을 선출한 후 다음 4개 사항을 토의하고 4개 항을 강령으로 채택하였다.

토의사항

● 교양에 관한 건 ― 조직 농민훈련에 관한 건과 미조직농민 교양에 관한 건

● 저곡(貯穀) 저금(貯金)에 관한 건

● 도일(渡日) 노동자 저지 반대의 건

강령

● 마르크스주의를 지도정신으로 한 유물변증법(唯物辨證法)에 입각하여 과학적 지식을 보급 시킬 것.

● 법률에 관한 지식을 주어 현시의 정치기구 내지 공작(工作)이 무산농민에 대해 어떠한 손익이 있는가를 비판할 것.

● 유물사관에 관한 지식을 주어 무산농민의 사회적 지위 및 역사적 사명(社會革命)에 대한 자각을 환기시킬 것.

● 현하(現下) 세계의 추세에서 장래 농민을 획득할 것.

한편 양양농민조합은 이상과 같이 중앙조직을 수립하면서 이미 조직되어 있던 물치·조산·용천·정손·소야·서림 농민조합 등을 지부로 흡수하고, 월리·포월리·상평리·노리(蘆里)·강선리·정암리 등 각 리에 지부를 조직하였는데, 각 지부의 책임자는 아래 표와 같다.

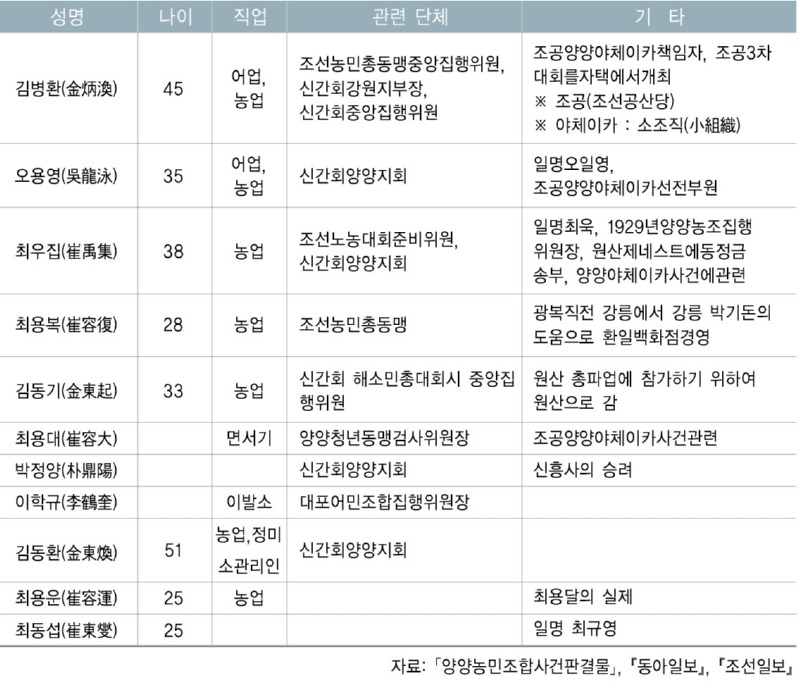

▷ 양양농민조합사건관계자일람표

양양농민조합사건 관계자 일람표 이외에도 진형찬(陣炯瓚, 38세), 김극선(金極善, 39세), 함재진(咸在鎭, 33), 최종길(崔鍾吉, 39), 이겸열(李謙烈, 31), 최연집(崔淵集, 31), 최용선(崔容善, 31), 김성규(金聖圭, 21), 김종현(金鍾賢, 26), 김동환(金東桓, 48), 양세진(梁世鎭, 24), 김정기(金貞起, 34), 김진행(金振?, 38), 김창렬(金昌烈, 40), 이창엽(李昌燁, 38)은 농업에 종사한 조합원, 최용철(崔容喆, 32), 노병례(盧炳禮, 27), 최영달(崔永達, 41), 최창원(崔昌源, 29), 최상교(崔相敎, 27), 김병익(金炳益, 51), 김병설(金炳卨, 30), 김달규(金達圭, 34), 최용갑(崔容甲, 31), 최용호(崔容虎, 27), 김동신(金東 臣, 31), 박용구(朴容九, 37), 김사만(金思晩, 44), 정연철(鄭然徹), 박문병(朴文秉), 김찬규(金燦圭), 이근수(李根壽)도 조합원이었다.

양양농민조합의 주요 구성원인 김병환, 최우집, 김동기는 중앙에서 활동한 경력이 있으며 이들과 함께 오용영과 최용대, 김병환 등은 조선공산주의 운동에 관계하고 있었으며 대부분 농업에 종사하였다.

그런데 영농형태별로 분류하면 운동을 지도하던 김병환, 오용영, 최우집, 최용복 등과 최용운, 장용국은 중농(中農)이었고, 지부장인 김동신, 김사만, 박용구와 김동환은 빈농(貧農)이었다.

양양농민조합이 궤멸 된 후 강환식과 함께‘양양적색노농협의회’를 조직했던 추교철과 김종현, 노병례는 부농(富農)이었다. 그리고 박정양은 신흥사의 승려 신분이었고, 이학규는 이발소를 경영했다고 한다.

다른 한편으로 운동의 지도적인 인물인 김병환, 오용영, 최우집 등은 남궁억이 세운 현산학교 출신이며 양양 3·1만세운동에 참가하였다. 이외에도 노병례, 김동환, 진형찬, 김극선, 김병익, 박용구, 김사만, 김동환, 김진연, 김창렬, 이창엽 등도 양양 3·1만세운동에 참가한 인물이었다.

따라서 양양농민조합의 주요한 구성원들은 현산학교를 졸업한 인물들을 지도자로 하여 3·1운동에 참가한 경력을 가지고 있었다. 김동기는 1929년 원산 총파업에 참여하려고 원산으로 떠났다고 한다. 이를 다시 연령 별로 나누어보면 50대 2명, 40대 5명, 30대 19명(35세 이상 8명, 35세 미만 11명), 20대가 10명(25세 이상 8명, 25세 미만 2명)으로서 운동의 중심인물이 주로 30대 후반에서 40대 초반임을 알 수 있다. 이에 당시『동아일보』는“운동의 중심인물이 대개 40세 이상인 자로서 근래(近來) 운동(運動)의 한 이채(異彩)”라고 하였던 것이다. 즉 양양농민조합은 다른 지역의 농민운동과는 달리, 지역사회에 어느 정도의 물적·인적 기반을 지닌 인물들에 의하여 주도되었다는 점이며, 이들 가운데는 김병환, 오용영, 최용대 등과 같이 조선공산주의 운동에 관계한 인물들도 있었다.

▷ 양양농민조합의 조직체계도

2) 활동 상황(狀況)

양양농민조합은 운동의 주안점을 농민에 대한 교양 활동과 일상 이익의 확보에 두었다. 그리고 그러한 활동은 주로 지부를 중심으로 이루어졌으며, 중앙의 본부는 정책의 방향을 제시하는 활동을 하였다.

집행위원장 김병환은 1928년 2월 22일 12개 지부 위원장에게 조합원의 교양은 ‘마르크스주의에 입각할 것을 지시’하면서 납세 거부, 채권 소멸, 수업료 면제, 묘목 배부 등의 현실 행정에 대한 과격한 비판 연설로써 조합원들에게 당시 농민들의 당면한 문제 해결에 역점을 두었다.

이와 같은 김병환의 지시는 같은 해 3월 4일 집행위원 회의에서 보다 구체화 되어 본부 집행위원과 지부 조합원 중 장래에 조합의 지도자로서 괄목 되는 자를 각 2명씩 선발하여 3월 5일부터 월 6회 소야·포월·물치·용천지부에서 선발되지 않은 조합원을 소집하여 조합 본부에서 파견한 강사로 앞으로의 ‘교양방책’의 취지에 따라 사회과학·자연과학·정치·법률·역사 등을 강연하고 멀리 떨어져 있는 서림 지부에도 강사를 파견하여 강연하였다.

양양농민조합은 조직을 더욱 강화하기 위하여 독서회·야학·연구회·신문 강좌 등의 조직을 통해 농민들에 대한 대중적 교양 지도를 더욱 강화하였다. 즉 1928년 4월 26일 제2회 정기 대회에서는 조직 농민은 일정한 교재를 선택하여 일정한 과정(科程) 속에서 독서회를 개최하거나 현실 문제를 연구하기 위하여 수시 연구회를 개최할 것을 결정하였다. 그리고 가담하지 않은 농민에 대하여는 야학을 열어 농민들의 문맹을 퇴치하는 한편 미신을 타파하고자 하였으며, 또한 일제가 토지 없는 자에게 묘목을 강제로 배포함은 산업장려라는 미명하(美名下)에 묘목생산자 본위의 자본주의 사회의 특징인 상업 생산을 목적한 것이므로 농민 조합원은 이 기만정책을 폭로하고 적극적으로 반대하여 강제 배포된 것을 모두 반환하고 군 또는 면에 항의할 것을 결의하였다. 또한 가난한 아동에 대한 수업료 철폐를 주장하기도 하였다. 그리고 1931년 3월 30일 제5회 정기 대회에서는 이와 같은 농민의 일상 이익의 획득을 위하여 농민대회·소작대회 시위 운동 등의 운동 방법이 필요하다면서, 대회에서 사용할 구호를 다음과 같이 결정하였다.

■ 토지는 농민에게

■ 노동자의 단결을 강고히 하자.

■ 민국의 무산자여 단결하라.

■ 일체의 채무계약의 무효를 주장한다.

■ 현 계급은 부르주아민주주의 전취 과정에 있다.

※ 부르주아 : 부와 권력을 가진 유산계급

■ 우리가 버려야 할 것은 철쇄이며 우리가 얻어야 할 것은 사회이다.

한편 양양농민조합은 당시 전국의 노동운동에도 관심을 가지고 원산 총 파업단에 격려 전문을 보내고 동정금 10원을 기부하였다. 그리고 김동기는 총파업에 참가하기 위하여 원산으로 떠나기도 하였다.

그리하여 이 사건으로 인하여 집행위원장 최욱과 간부 오일영이 검거되었으며, 각 회관을 수색당하여 많은 문서를 압수당했을 뿐만이 아니라 각 지부의 집회가 모두 금지당하기도 하였다.

이상과 같이 양양농민조합의 활동은 중앙본부가 정책을 결정한 후 지부에서 구체적으로 실천에 옮기는 방식으로 이루어졌는데 각 지부의 활동은 다음과 같다.

상평리 지부는 1928년 1월 30일 조직되었으며, 2월 28일 제2회 지부 위원회를 열어 도서 구입에 관한 건 등을 논의하였다. 그리고 1930년 3월 12일에는 제3년 5회 정기총회를 개최하고 위원장에게 김동휘(金東輝)를 선출한 후, 허례 타파에 관한 건 등 3 개항을 토의하였다.

조산리의 경우에는 이미 1925년 12월 30일에 농우회가 조직되어 농민운동에 온갖 노력을 기울이고 있었는데, 일제가 “사회주의를 선전할 위험이 보인다”고 하여 강제로 해산시킨 바가 있는 지역이었다.

따라서 조산리는 비교적 농민운동의 기반이 조성되어있던 지역이라 할 수 있다. 그리하여 양양농민조합 조산지부가 조직된 후에 최용복, 최창원을 지도자로 1928년 2월부터 1930년 12월경까지 농한기를 이용하여 사회과학강좌를 개최하고 마르크스주의를 해설, 비판하는 한편 신문강좌를 실시하여 신문 기사 중 노동쟁의와 소작쟁의 기사를 마르크스주의적인 입장에서 해석하였다.

특히 조산지부와 사천지부에서 주목되는 점은 다른 지부에서는 보이지 않는 공제부(共濟部)가 조직되었다는 점이다. 이는 양양농민조합이 조합원의 당면 이익을 획득하기 위한 활동에 적극적이었음을 보여준다고 할 것이다. 용천지부도 1928년 2월 24일 지부 위원회를 열어 인근 마을의 미조직(未組職) 농민조직 촉성(促成 : 재촉하여 이루게 함)의 건 등 5개 항을 논의하였다.

진형찬을 지도자로 하는 소야지부는 1928년 3월 20일부터 4월 1일까지, 1929년 11월부터 1930년 1월까지, 1930년 1월부터 1931년 1월경까지 3차례에 사회과학 강좌를 개최하여 『마르크스 입문(入門)』, 『프롤레타리아의 사명(使命)』, 『사회주의대요(社會主義大要)』 등의 서적을 강독하는 한편 신문강좌를 개최하였다.

노병례를 지도자로 하는 용천지부에서는 1928년 12월부터 1929년 1월경까지 『노동독본(勞動讀本』, 『사회주의 대의』등의 서적을 강독하는 사회과학 강좌와 신문강좌를 개최하였다.

포월지부는 1928년 9월 28일 제2회 정기총회에서 “현재 각 농촌의 임금제도는 자본가에게 헛되게 강제당하여 착취당하고 자본가의 배만 살찌우고 노동자·농민은 빈궁한 깊은 연못에 빠져 방황하는 현상으로서, 포월지부의 구역 내에서는 봄과 여름의 임금은 일률적으로 백미 3되로 하고, 추수기(秋收記)의 임금은 백미 5되로 임금을 한정하고, 그것의 실행방법은 군 농민조합 본부에 건의하고 전 양양군 내에서 실시할 것을 협의”하였다. 이외에도 정손, 서림, 월리, 상평, 강선, 사천지부에서도 사회과학강좌 와 신문강좌가 개설되었다.

3) 해산(解散)

이상과 같은 지부를 중심으로 한 양양농민조합의 활동에 대해 일제경찰은 해당지역의 구장과 면장을동원하여 농민 조합원의 탈퇴를 종용하였다. 즉 양양군 서면 상평리의 김동휘는 수재에 의하여 집이 유실되어 구제를 받아야 했는데, 면장 김우제(金宇濟)가 농민조합에서 탈퇴하지 않으면 구제신청을 하지 않겠다고 협박하였다. 이에 양양농민조합은 비공식 상무위원회를 열어 최연집 등을 위원으로 선정하여 김우제의 협박에 대응하였다. 또한 일제는 양양농민조합 정암(丁巖)지부가 회원이 20명 미만이므로 지부를 해산하고 반조직으로 개편할 것을 강요당하였다. 특히 앞의 김동휘는 상평리지부의 위원장으로서 양양농민조합의 중간 간부였다. 이로 보아 일제는 농민조합의 중간 간부 이하인 농민층을 회유하여 농민조합 운동의 기반을 붕괴시키고자 하였던 것으로 보인다. 그리고 간부의 검속(檢束)과 집회 금지 조치를 강화하였다.

이러한 상황에 1932년 3월 ‘야학생(夜學生) 격문(格文) 사건’을 계기로 검거되기 시작하여 궤멸 상태에 이르게 되었다. 이에 대하여 노병례는 1932년 단오날을 기해 일제히 시위(示威)할 것을 계획하고있었으며, 단오날 시위 시 사용할 전단이 5월 1일 그의 집 천장에서 발각되면서 조합원에 대한 검거가 시작된 것으로 밝혀지고 있다.

▷ 그 전단의 내용은 다음과 같다.

『무찌르자 강도 일본제국을. 반대하자 조선 총독 폭압 정치를. 우리는 무주공산(無主空山)의 오작(烏鵲 : 까마귀, 까치)의 밥이 되더라도 강도 왜적 섬멸에 총궐기하자.

내가 빼앗기고 돌려달라는 애국청년을 놈들이 뻔뻔히도 감금했다. 때려 부숴라 검은철창 검은 감옥을 이천만 동포들이여 호응하라.』

결국 양양농민조합원들은 1932년 6월 검거되기에 이르렀는데, 이후 청년동맹과 어민조합·노동조합에까지 일제의 단속이 미쳐 총검거 인원이 300여 명이나 되어, 연무장(演武場 : 무예를 연습하는 곳)을유치장으로 사용하지 않으면 안 될 지경이었다. 이들의 공판은 1934년 5월 25일 개최되었는데, 오용영 등은 농민조합에서 주로「노동독본」과「한글」등을 가르치고 소작쟁의 이야기 등을 하였다고 주장하였다. 재판부는 1934년 6월 8일 재판에서“모든 피고의 운동이 합법적이고 범죄를 구성할만한 증거가 없어 고심하였다. 재판장도 이 사건의 처결에 매우 곤란을 느껴 피고인들에게 유리한 증거를 제출”하라고 하였다. 이렇듯 양양농민조합의 활동은 재판장도 인정할 만큼 합법성을 최대한 활용한 단체였으나, 일제는 가혹하게 탄압하였다. “피고인들의 범행인 결사(結社 : 단체를 만듦) 협의, 선전(宣傳) 선동(煽動 : 남을 부추김) 등 여러 가지 혐의가 빈약(貧弱)하기는 하지만 증거와 여러 가지로 보아 무죄가 될 수 없다”라고 선언하고 유죄를 선고하였다.

양양농민조합이 붕괴되자, 강릉지역의 최선규(崔善珪)와 관계를 맺은 강환식(姜煥植)이 중심이 되어 이수형(李秀泂), 추교철, 장기원(張基源), 김필선 등과 함께 적색 농민조합과 적색노동조합을 조직하기위한 준비기관으로서‘양양적색노동협의회(襄陽赤色勞動協議會)’를 조직하고자 하였다. 그러나 이는 강환식이 ‘조선공산당 강릉공작위원회’ 사건에 연루되어 검거되면서 실패하였다.

-

- 이전글

- 다. 양양 3·1만세 운동의 전개(展開) (4)

- 24.03.11

-

- 다음글

- [ 제3편 양양의 현대사 ]

- 24.03.08