12월 - 어성전리 명주사 동종의 내력

페이지 정보

본문

어성전리는 주변의 산들이 성곽을 이룬 듯하고 기름진 전답이 수만 평에 이르며 크고 작은 계곡물들이 흘러들어 물고기가 풍부하여 예부터 사람 살기 좋은 이상향으로 불리는 곳이다, 이런 마을에 어찌 문학과 풍류가 없겠는가.

1920년『어성십경창화시(漁城十景唱和詩)』라는 시화집이 간행되었는데“흰 구름 종소리 저녁 산으로 지는데 (백운종낙석양산/白雲鍾落夕陽山), 고요함 속에서 여음을 듣노라니 작은 욕심마저 사라지네 (정청여음세욕잔/靜聽餘音細欲殘)”라는 한시가 실려 있다. ‘산 암자의 저녁 종소리 (산암모종/山庵暮鍾)’라는 시인데 여기에 등장하는 암자와 종소리가 어성전리에 위치한 명주사와 관련이 있어 살펴보고자 한다.

명주사 동종(銅鐘)의 내력

학계에서는 현재 명주사가 소장한 종을‘대흥사명(大興寺銘) 범종’이라고 부른다. 이 동종의 원래 봉안처가 태백산에 소재했던 대흥사(大興寺)였기 때문이다. 대흥사는 현재 불영사(佛影寺)와 함께 울진을 대표하는 사찰이었으나 1674년 화재로 소실된 정림사를 대신해 창건되었는데 1872년 이후에 폐사되었다.

이 동종은 숙종 30년(1704)에 주조되어 당시 강원도 울진현(蔚珍縣) 대흥사에 봉안되었다가 폐사 후 고종16년(1879)에 양양 명주사로 옮겨졌다.

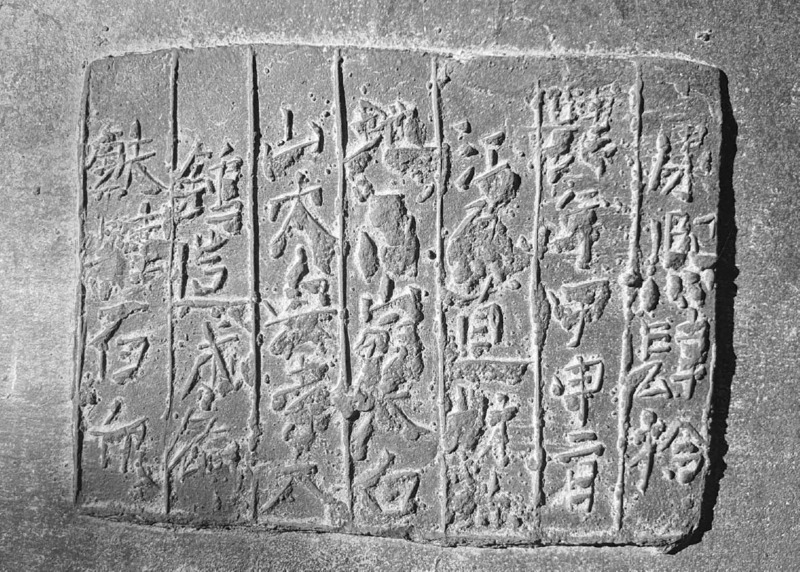

1704년 갑신(甲申) 2월 강원도 울진 남령 태백산에 위치한 대흥사에 사용하기 위해 제작한 대종으로 당초 범종불사에 천학(天學) 스님, 수간(壽幹) 스님, 상성(上性) 스님이 주축이 되었고 강학생(姜鶴生), 이만생(李萬生), 강애생(姜愛生) 등 장인(匠人)이 제작에 참여하였다. 서영(瑞暎), 석눌(釋訥), 상열(尙悅) 스님을 비롯한 많은 사부대중이 시주로 화답하여 범종을 완성하였는데 높이 83㎝, 둘레2.6m의 아담한 규모로 동과 철이 4백 근이 소요되었다 한다. 이 동종은 현재 강원도 유형문화재 제64호로 지정되었다.

일반적으로 사찰을 건립할 때 새 종을 제작하여 사용하였으나 범종을 제작하는 대신 사찰이나 폐사지(廢寺址) 등의 범종을 구입하여 봉안하는 경우도 적지 않았는데『봉선사지』·「봉인사부도암금종기」·『조계산송광사사고』·「진남군벽발산안정사대종연기」등에 그런 사례가 기록되어있다.

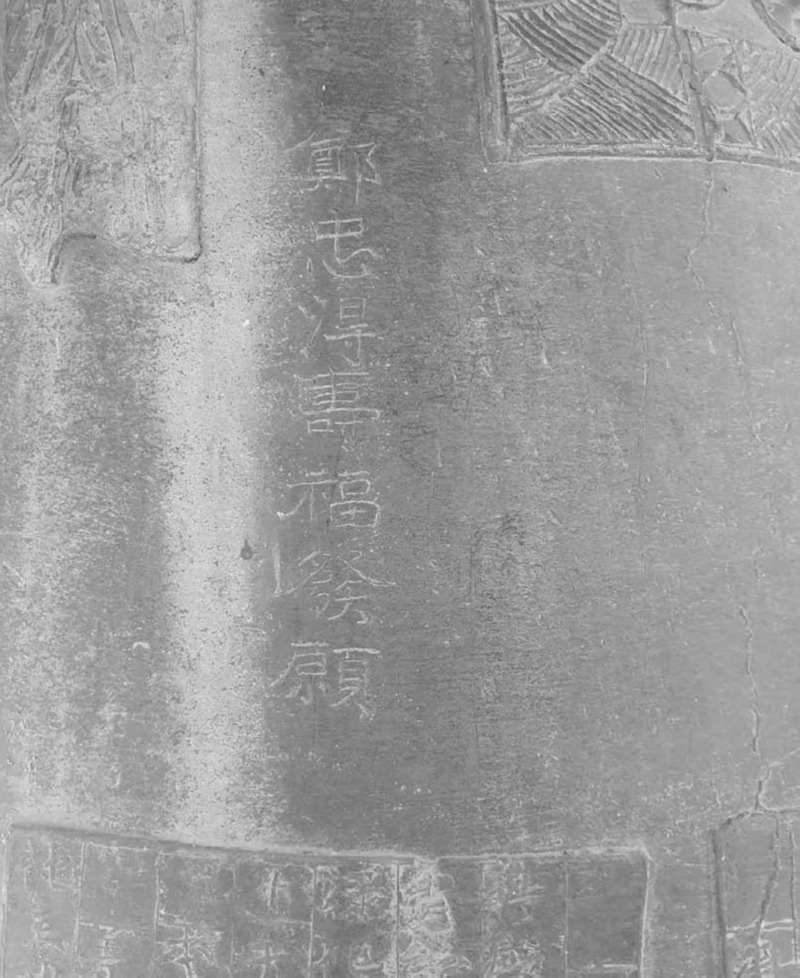

특이하게도 동종표면에‘정충득수복발원(鄭忠得壽福發願)’이라고 선각(線刻) 되어있는데, 이 동종을 대흥사에서 명주사로 옮기는 불사(佛事)를 추진한 정충득(鄭忠得)을 기념한 것으로 보인다. 2022년 강원대학교중앙박물관지 제29호에 발표된『양양 명주사 소장 1704년 작(作) 울진“대흥사명 범종”과 제작 주종장(鑄鐘匠) 연구』에서는‘이 선각이 동종을 명주사로 이안(移安)된 시점을 증명할 수 있는 중요한 자료임에는 틀림이 없다.’라고 발표한 바 있고, 이안(利安) 원인은 매매로 추정하고 있다.

동종제작 명문

康熙肆拾肆年甲申二月?江原道蔚珍地南嶺太白山大興寺大鍾造成。鍮鐵肆百斤。

정충득수복발원 선각

명주사 창건 및 연혁

명주사는 현북면 만월산(滿月山) 자락에 자리하고 있는 도량으로 대한불교조계종 제3교구 본사인 신흥사의 말사로 고려 제7대 목종 12년(1009) 혜명(惠明)대사와 대주(大珠)스님이 창건하고 사찰의 명칭을 두 스님의 이름에서 한자씩을 따서 명주사(明珠寺)라 하였다.

명주사는 고려 제17대 인종 원년(1123) 부속 암자인 청연암(靑蓮庵)과 운문암(雲門庵)을 창건하여 이 고장에 불교가 크게 번성하였다.

그 후 조선 숙종 2년(1673) 향로암(香爐庵)과 숙종 27년(1701)에 벽옥루(碧玉樓)를 지었으며 정조5년(1781)에는 연파(蓮坡) 스님이 원통암(圓通庵)을 창건하고 강석(講席)을 열었는데, 항상 100여명의 학도들이 모였다고 한다.

역대 명망이 높던 선사(禪師)들이 후학들을 길렀던 수행승의 요람으로 예로부터 선원(禪院)으로 이름나 많은 학승을 배출한 것으로도 유명하다. 명주사에는 12기의 부도와, 연파당대선사비등 4기의 석비가 조성되어 있어 이것을 보아도 명주사에는 많은 명망 높던 선사들이 머물렀던 것을 짐작할 수 있다.

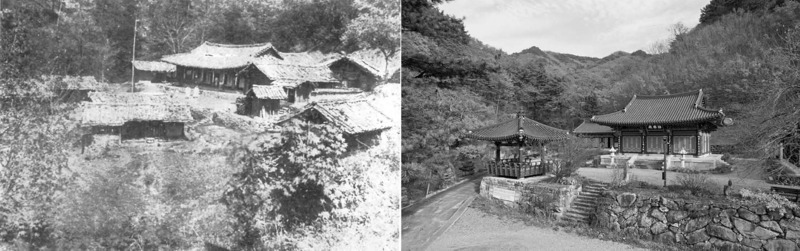

1912년 건봉사의 말사로 편입되었는데 1928년부터 1941년까지는 15동에 95칸 규모를 갖춘 사찰이었다. 1950년 한국전쟁으로 인해 모든 건물이 소실되었고 현재는 극락전, 삼성각, 종각, 요사 및 종무소가 있을 뿐이다.

1928년 명주사 전경 현 명주사 범종각과 극락전

마음속의 종

종의 모양과 크기만이 종소리를 결정하지는 않는 것이리라. 명주사 범종은 크기로 보면 중소형에 속하고 외형마저 평범한 모습이지만 시심(詩心) 가득한 이곳 사람들에게는 그 어느 종소리에 못지않은 울림을 준 것 같다. ‘산 암자의 저녁 종소리(山庵暮鍾)’의 일부를 다시 읽는다.

“종소리 한 번에 온 산이 울리고(타암종동사산/打庵鐘動四山)

(중략)

범종소리 그치니 저녁 산이 춥네(사종일낙모산한/寺鍾落暮山寒)”

-

- 이전글

- 11월 - 양양의 자랑 황금송이

- 24.01.15

-

- 다음글

- 제8회 전국한시백일장(願雪嶽五色索道建設) 입선시(1)

- 24.01.15