2.3 악해독의 단묘건축의 건축현황과 특징 14)

페이지 정보

본문

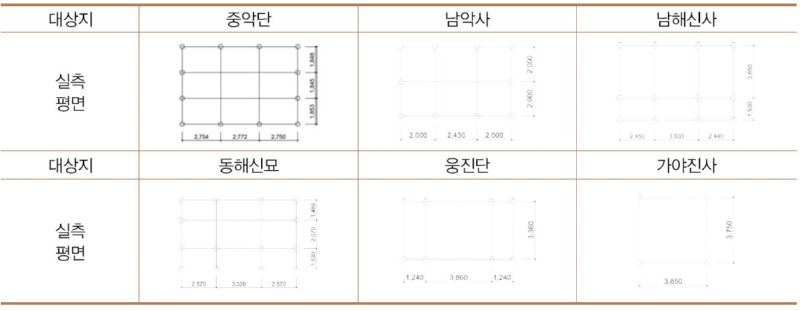

2.3.1 건축의 평면형태와 규모

악해독 단묘건축의 평면을 살펴보면 정면3칸에 측면 2~3칸을 알 수 있다. 가야진사는 다른 사묘와 차이가 나는데 발굴결과, 1차건물(2칸)과 2차건물(3칸?)이 다르게 나타난다. 중악단은 중사규모 단묘건축에서 가장 큰 평면규모를 보이고 있으며, 남악사, 남해신사와 동해신묘는 비슷한 규모를 보이고 있다. 그러나 현재 복원된 웅진단과 가야진사의 경우 1칸 규모의 모습을 보이고 있어, 같은 규모의 중사 단묘건축에서 위계에 따라 규모도 변할 수 있다는 문제제기가 가능하다.

남악사와 남해신사, 동해신묘, 웅진단, 그리고 가야신사는 근래에 복원한 건축으로 그 평면규모 계획에 문제가 있음을 연구를 통해 알 수 있었는데, 아직 기초연구가 진행되지 못한 남악사와 동해신묘를 제외한 사묘는 발굴을 통해 평면의 규모와 형태를 알 수 있다. 남해신사는 기단의 크기만이 발굴되었는데, 연구결과 정면3칸×측면2칸의 전퇴구성 평면일 가능성이 농후하다. 15) 웅진단의 경우, 1430년을 기준으로 두 가지의 평면 형태가 발굴조사 16) 를 통하여 알 수있었는데, 초기는 정면3칸×측면3칸의 구성이며, 후기에는 정면3칸×측면2칸의 구성임을 알 수 있다. 가야진사는 정면1칸×측면1칸의 현재 건축과 다른 평면임이 발굴조사 17) 를 통해 밝혀졌는데, 정면2칸×측면1칸의 규모로 세종연간에 규정된 2칸 구성의 중사사당건축의 모습이 실현된 사례라할 수 있다. 2차건물은 3칸 이상의 규모로 추정된다. 현재의 건축이 1701년에 건축되고 현재의 위치에 1965년에 이건 되었으나, 현재의 모습은 이후 중수를 통해 보수했음을 알 수 있다.

<표 4> 악 · 해 · 독 단묘건축의 평면규모 (출처: 저자실측·작도)

2.3.2 건축구조와 공포형태

악 · 해 · 독 단묘건축의 구조는 대체적으로 3량과 5량구조이다. 규모가 큰 중악단, 남해신사, 그리고 동해신묘가 5량이며, 남악사, 웅진단, 가야진사는 3량구조로 구성되어 있다. 그러나 발굴조사에 의한 규모를 살펴보면, 웅진단의 경우 5량구조일 가능성이 매우 농후해 보인다. 그리고 중악단의 경우, 팔작지붕에서 보이고 있는 충량이 설치되어 있는데, 기존 연구에 따라 남해 신사 또한 충량의 설치가 예상되며, 이는 관련자 인터뷰의 용장식 부분과 상통하다고 볼 수 있다. 공포의장의 경우, 중악단의 다포계를 제외한 나머지 사묘에서는 익공계의 형식을 보여 주고 있다. 이는 일반적인 사당건축에서 보이고 있는 익공형식을 차용하여 복원하였음을 알 수있는 대목이다. 그러나 익공의 수는 건물의 규모와 상관이 없게 구성되어 있는데, 남악사와 남해신사, 그리고 가야진사는 2익공으로, 동해신묘와 웅진단은 초익공으로 되어 있다. 익공형식 또한 위계에 따라 초익공과 2익공의 의장수법이 보이는 데 반하여, 각기 다른 익공구성을 보이는 것은 복원 계획 시 기초조사와 사당건축에 대한 이해부족으로 인한 결과라 판단된다.

<표 5> 악 · 해 · 독 단묘건축의 구조와 공포의장

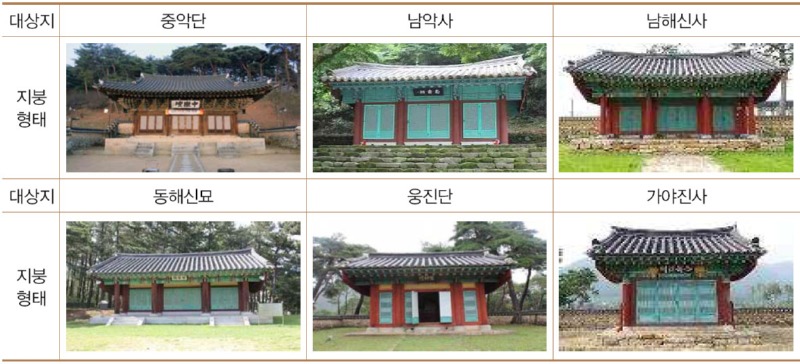

2.3.3 지붕형태

사당건축의 지붕을 맞배지붕으로 구성함은 조선 후기 유교적 사상으로 인하여 발전한 결과라 할 수 있다. 간결함과 소박함은 유교의 덕목으로 건축에서도 그 사상적 의미를 표현하였다고 볼 수 있다. 그런 의미에서 중악단의 팔작지붕은 악·해·독 단묘건축의 건축적 해석을 유교적 규범으로만 한정하는 것을 재고할 여지를 보여주는 사례라 할 수 있다. 2009년의 남해신사 기본계획에 따른 신당건축 고찰연구에서의 남해신사 지붕이 팔자지붕일 가능성 제시는 여타 연구 대상 건축의 팔작지붕 개연성에 대한 여지를 남긴다. 또한 남악사의 경우, 화엄사와 관련하여 중악단과 같은 유·불 공사(共祀)의 사례로 불교의례 중심의 봉사가 유력하기 때문에 중악단과 같은 규모와 건축형식이 가능하리라 판단된다. 18) 현재의 남악사가 1969년에 복원된 점을 판단 하면, 기초조사 및 연구의 부재 속에 진행된 결과라 판단된다. 웅진단의 경우 또한, 발굴결과 조선초기의 평면형태가 정면3칸×측면3칸으로 그 규모 또한 중악단과 흡사하다. 중악단의 팔작 지붕 형태의 개연성 또한 가능성이 농후함을 알 수 있다. 사당건축으로의 복원계획 시, 사우건 축형식의 우선 적용보다는 기초조사 및 연구를 기초로 한 계획이 되어야 한다.

<표 6> 악 · 해 · 독 단묘건축의 지붕형태

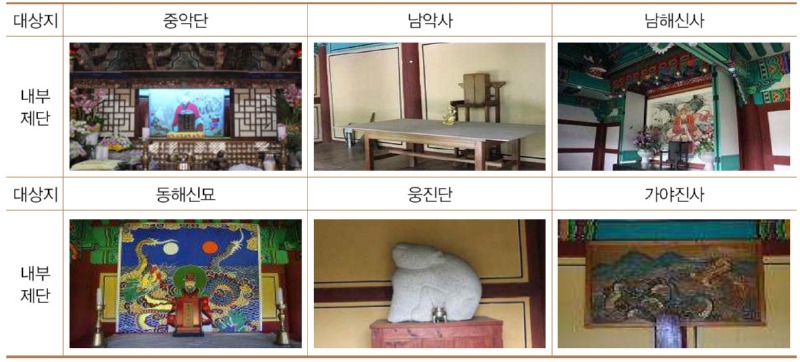

2.3.4 내부제단 및 장식

내부 제단의 장식의 경우, 각각의 단묘건축 형식이 다양하였다. 중악단과 남해신사, 동해신묘, 그리고 가야신사는 그림을 통하여 대상을 묘사하였으며, 남악사는 신위를, 웅진단은 제단지 주변에서 발견 된 곰조각상을 신주로 하였다. 이는 악·해·독 사묘의 제단장식에 대한 연구의 부재와 일제강점기의 사당폐지에 따른 봉사폐지에 따른 결과라 할 수 있다. 건축의 단청장식은 사찰건축형식을 따른 중악단을 제외한 모든 사묘가 가칠 또는 모로단청으로 하였으며, 세부 장식 또한 절제된 조각 등으로 엄중한 유교식 장식을 묘사하였다. 악·해·독 사묘의 봉사 대상이산, 바다, 대천 등의 자연을 대상으로 하여 건축형태 또한 그 주제에 맞는 장식, 산신과 용왕 등을 묘사하는 것 보다는 유교식의 장식을 묘사한 것은 차후 사당건축의 다양한 대상과 주제에 따른 장식 연구에 대한 과제를 가져다준다.

<표 7> 악 · 해 · 독 단묘건축의 내부제단

-------------------------------------

14) 2.3절은 김상태, 악해독 사묘건축의 건축특성연구, 한국문화공간건축학회논문집, No.53, 2016의 논문을 재편집, 정리하 였음,

15) 김상태·장헌덕, 남해신사 기본계획에 따른 신당건축 고찰, 국립문화재연구소 문화재 42권 2호, 2009

16) 충청남도역사문화연구원, 공주 고마나루 웅신단발굴조사 개략보고서, 2011.11

17) 한국문물연구원, 4대강(낙동강) 살리기 사업구간 내 양산 용당리 유물산포지Ⅲ 발굴시굴조사 자료, 2010

18) 2021년 발굴조사에 따른 분석은 다음 절에서 기술함.

-

- 이전글

- 2.2 악・해・독 단묘건축의 위치고찰

- 23.03.06

-

- 다음글

- 3. 동해신묘의 인문현황과 건축특성

- 23.03.06