3월 - 관동읍지(關東邑誌)에 수록된 양양부 관아(官衙)에 대해 알아본다.

페이지 정보

본문

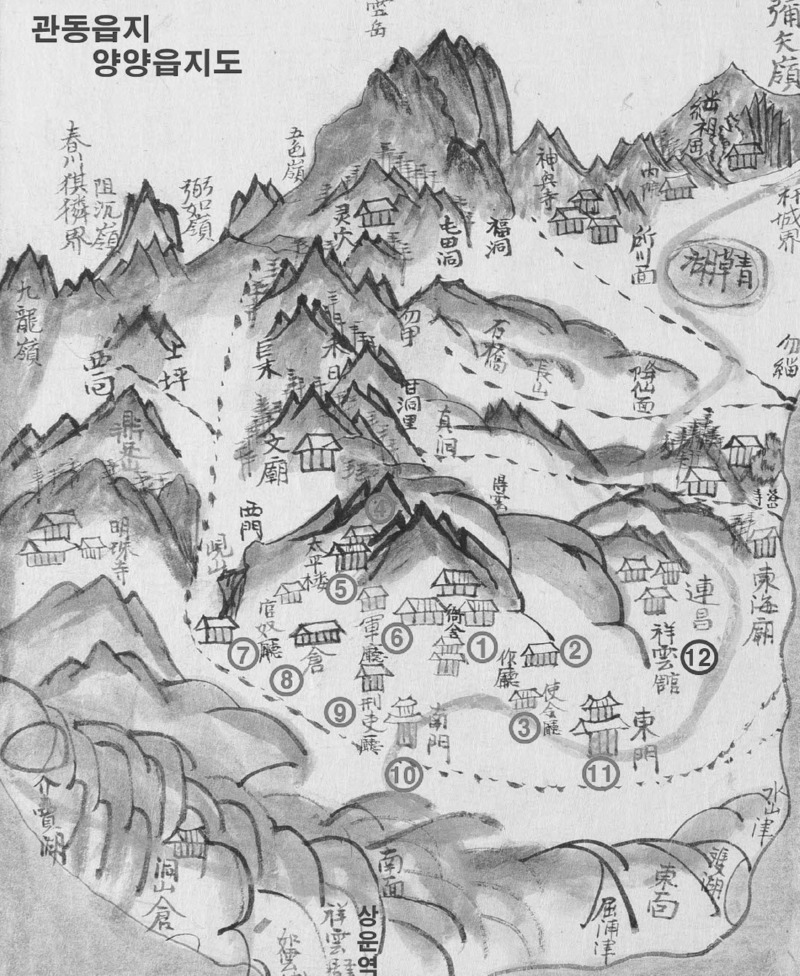

〈관동읍지 : 1871년에 편찬된 강원도 내 26개 군현의 읍지를 합편한 강원도 도지〉

보기 :

① 아사(衙舍) ② 작청(作廳) ③ 사령청(使令廳) ④ 객사(客舍) ⑤ 태평루(太平樓) ⑥ 군청(軍廳) ⑦ 관노청(官奴廳) ⑧ 창(倉) ⑨ 형리청(刑吏廳) ⑩ 남문(南門) ⑪ 동문(東門) ⑫ 상운관(祥雲館)

양양부의 일반현황

● 강역(疆域) : 동쪽으로 바다까지는 10리, 서쪽으로 춘천 경계까지는 50리, 남쪽으로는 강릉 경계까지는 70리, 북쪽으로는 간성 경계까지 35리에 이른다. 서쪽으로 서울까지 거리는 510리 6일 여정이고, 서남쪽으로 강원감영(江原監營)까지 거리는 400리 5일 여정이다.

● 방리(坊里) : 12개면-부내면(府內面). 위산면(位山面). 사현면(沙峴面). 부남면(部南面). 서면(西面). 동면(東面). 남면(南面). 현북면(縣北面). 현남면(縣南面). 강선면(降仙面). 도문면(道門面). 소천면(所川面) 이었는데, 지금은 도문면과 소천면은 속초시에 편입되었다.

● 관직(官職) : 부사(府使) 1인은 문관으로 당하관(堂下官) 종3품과 당상관(堂上官) 정3품 중에서 선발 임명되었으며 임기는 5년으로 지방의 삼권(三權)을 장악한 막강한 지위에서 양양지방의 향민을 다스렸다. 그 부사의 아래에는 좌수(座首) 1인과, 별감(別監) 3인, 군관(軍官) 15인, 아전(35인), 지인(知印) 16인, 사령(使令) 19인, 관노(官奴) 23인, 관비(官婢) 16인의 관원(官員) 으로 양양도호부의 정무를 수행하였다.

관아(官衙)의 의미와 역할

관아(官衙)는 조선시대 관리들이 모여 나랏일을 처리하던 관공서로 일명 공해(公廨)라고도 불렀다. 관아 (官衙)에는 지금의 군수 격인 부사(府使)가 정무(政務)를 수행하는 동헌(東軒)이 있었고, 국왕의 전패(殿牌)가 모셔져 있는 객사가 있었으며 이곳에서는 부사의 이취임(移就任)의 예의(禮儀)를 행하였고, 조정에 고위직인사 또는 암행어사와 같은 중앙관리가 부사를 감찰하려고 내려오면, 이 객사(客舍)에 거처하였다.

그 외 부사를 보좌하던 자문 기관으로 고을 양반들의 대표자인 좌수와 별감이 집무하는 향청(鄕廳)과 육방(六房)의 아전들이 일을 보는 작청(作廳), 죄인의 죄를 다스리던 형리청(刑吏廳), 군사를 관장하는 군청(軍廳), 노비들이 사용하는 관노청(官奴廳), 관아의 심부름을 하는 사람들이 모여 있는 사령청(使令廳) 등이 있었다.

당시 읍성의 관리 실태와 관아의 시설 규모

읍성(邑城)의 실태는 돌로 쌓은 곳은 둘레가 403척(尺)이고, 높이가 5척(尺)이다. 흙으로 쌓은 것은 둘레가 2,825척이며 성안에는 우물 2곳이 있었다. 지금은 성벽 대부분이 무너져 버렸고, 다만 동·남·서문만 남아있다고 했다. 그리고 관아(官衙)의 시설 규모는 객사(客舍) 35간, 아사(衙舍) 108간, 향청(鄕廳) 10간, 훈련청(訓練廳) 14간, 군기청(軍器廳) 10간이라고 기록하고 있다.

관아와 함께 중요시한 태평루(太平樓)는 16간 규모로 객사 앞에 위치하였었다. 고려 예종(睿宗) 연간(1111~1120)에 건립되었는데, 내부에는 우암(尤庵) 송시열(宋時烈), 외부에는 안평대군(安平大君) 필적 ‘太平樓’ 편액이 게시되었었다. 그 외에 태평루를 거쳐 간 고려와 조선의 명관 안축(安軸)·조준(趙浚)·정추(鄭樞)·이곡(李穀) 등의 시문이 빼곡히 게시되었었다. 세월 따라 태평의 운율(韻律)이 양양 고을에 메아리쳤었고, 양양읍성 동문밖에는 양양 남쪽의 인구역에서부터 멀리 북쪽 흡곡(歙谷)의 정덕역(貞德驛)까지 동해안 16개 역을 관장하던 상운관이 자리하고 있었다.

-

- 이전글

- 2월 - 일제강점기“오색령”2등 도로 개착(開鑿)을 영동·영서는 함께 원했다.

- 23.02.06

-

- 다음글

- 4월 - 일제강점기 양양지역 첫 전등불 점화를 알아본다.

- 23.02.06